-800x611.jpg)

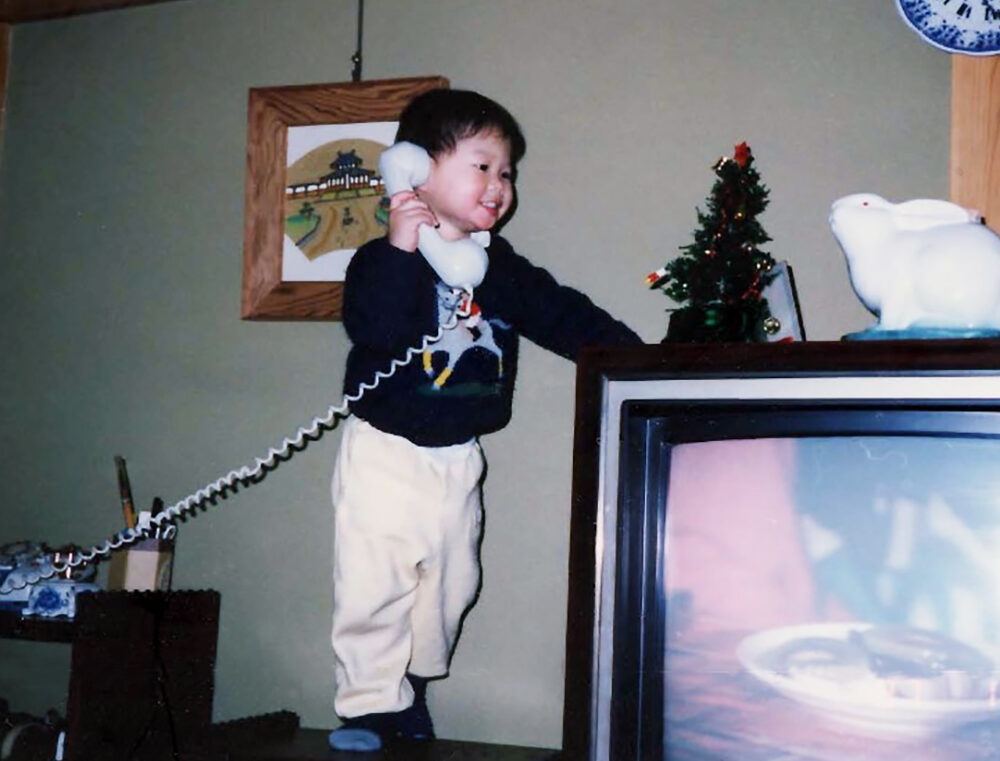

化学分野の中でも応用化学「化学工学」の研究者としてご活躍されている神戸高専の増田興司先生。高専教員の道を志したきっかけや現在の研究、化学の世界に感じている魅力について伺いました。

新しい世界を見せてくれた「化学工学」

―先生の学生時代について教えてください。

奈良生まれの大阪育ちで、物心が着いた頃には科学が好きな少年でした。昔、主人公が科学の力で問題解決をするアメリカのドラマがあったんですよ。それも見ていましたし、地域で催される科学教室にも参加して、中学・高校時代には理数系が得意科目になっていました。

進学を考えた時も化学一択でしたね。当時は、「化学」といえば、いわゆる白衣を着て試験管を使って実験するような、イメージがありました。1年間浪人して、神戸大学へ進学。応用化学を学ぶ中で「化学工学」という分野に出会いました。

―化学工学とは、どのような分野なのでしょうか。

英語では「ケミカルエンジニアリング」と呼ばれるのですが、流体力学や熱力学、伝熱工学などの学問を使って、化学物質を大量に生産するためのプロセスを設計するものです。

もっと具体的に言うと、一定量の化学製品を生産するためには原料がどれだけ必要か、どういった手順だと効率が良いか、この手順の場合どれだけの製品が何時間でできあがるかなどを計算で導き出す学問ですね。

試験管の中では成功することでも、大量生産に向けてスケールアップすると、なかなか同じようにはならないのが化学の世界です。大量生産する際に必要となるステップを化学工学の視点から解決しています。私は大学時代にこの基礎研究に触れて、試行錯誤しながら実験して結果を出す新しい化学の世界に出会い、大学院から本格的な研究を始めました。

―大学院への進学はどのように決められましたか。

当時は国立大学の理系学生のうち約8割が大学院へ進学しており、修士課程への進学には迷いがありませんでした。

博士課程の進学については、少し尻込みするところはあったんです。修士課程が終わる頃がちょうどリーマンショックだったこともありますが、研究室の居心地がよく、もうすこし研究したいな、という気持ちもあり博士課程に進学しました。

レベルが高い高専の学生に圧倒

―高専との接点は、どのように生まれたのでしょうか。

研究室の恩師から「神戸高専で非常勤講師をやってみないか」と言われたんです。私が博士課程に進学した年に、ちょうど神戸高専で非常勤講師などの人手が必要とされていました。

すぐに承諾したのですが、実は高専のことはほとんど知らなかったんです。自分の進路選択の時にも選択肢になかったくらいで、ぼんやりと「高専」の言葉を聞いたことがある程度でした。

その時に受け持ったのは高専4年生の化学工学の実験でした。「大学1年生だから」と思っていましたが、自分の学生時代と比べると本当に学力レベルの高い学生が多くて、教える私の方がたくさん刺激をもらっていました。非常勤講師は2年間担当し、その後、ご縁があって今に至ります。

―増田先生の教育方針についてお聞かせください。

卒業研究を通して、物事を深く考える力、人に伝える文章を書く力を鍛えて欲しいと思っています。

教員になって10年を迎えた今、学生たちの見本となるべき自分自身がステップアップするフェーズになったと実感しています。授業も研究も新しいことにチャレンジする姿勢を見せていきたいですね。

また、2020年からは、総合情報センターの副センター長になりました。コロナ禍に行っていたこととしては、先生方や学生たちのオンライン授業を支援する部署の立ち上げへの参加や、学生へのサポートや教員向けのオンライン授業の研修などが挙げられます。自分自身もYouTubeのライブ配信機能を使ったオンライン授業を実施しました。今後も学内のシステム管理・運営をしながら、情報教育にも力を入れていきます。

化学から生まれた、高専ならではの「つながり」

―現在のご研究についてお聞かせください。

大学院時代の研究をベースに、微粒子の分散・凝集に関する研究をしています。例えば、スマートフォンをはじめとする、様々なところで使われている機能性薄膜。あれは溶かした樹脂の中に微粒子を混ぜてフィルム状に成形させることでつくられています。ほかにも微粒子によって様々な機能を付け加えることができるのですが、このとき、微粒子が均一に分散していなければ機能が十分に発揮できません。

私の研究は、この微粒子の分散・凝集に関するものです。肉眼では見えない世界なので、光学顕微鏡で撮影しながら観察・解析を繰り返しています。また、シミュレーションによる分散・凝集の研究も行っています。

私が神戸高専に着任したのは2013年なのですが、同期で着任したのが、電気工学科の南政孝先生と機械工学科の清水俊彦先生でした。南先生とは現在、高電場の中で粒子の分散状態や流動状態が変化する「分散系ER流体」の共同研究をしており、清水先生とはジャミンググリッパに使われる粉体に関しての共同研究を行っています。

異分野の方と一緒に研究ができるのは高専の良い特色のひとつです。学生の成長を見ながら、先生とのつながりもできていますので、高専教員になって本当によかったなぁと思う毎日ですね。

―最後に学生たちへメッセージをお願いいたします。

「化学」と聞いて、最初に「化学工学」をイメージすることは少ないかもしれませんが、社会とのつながりを考える上で重要な分野です。「化学工学」以外にも、「化学」が付く分野はまだまだたくさんあって、分野によっては他分野とも密接に関わっています。学生たちにはさまざまな視点から「化学」を見つめて、興味があることを見つけて欲しいですね。

「化学工学」はミクロからマクロへのスケールアップが重要な分野です。「化学」と言えば、ミクロスケールが注目されがちですが、分子などのミクロスケールのふるまいがマクロスケールのふるまいを支配しています。「化学」にはそんな大小のスケール両方を考えるおもしろさがある。その魅力を少しでも伝えられるように私もがんばりたいと思います。

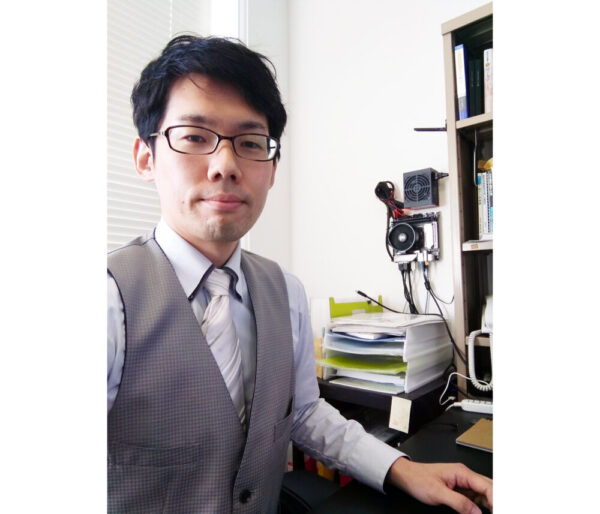

増田 興司氏

Koji Masuda

- 神戸市立工業高等専門学校 応用化学科 准教授

-470x359.jpg)

2003年3月 奈良育英高等学校 卒業

2008年3月 神戸大学 工学部 応用化学科 卒業

2010年3月 神戸大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 修士課程 修了

2013年4月 神戸市立工業高等専門学校 応用化学科 助教

2013年9月 神戸大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 博士課程 修了

2014年4月 神戸市立工業高等専門学校 応用化学科 講師

2018年4月より現職

神戸市立工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

- ノンストップで挑戦を続けた先に成長がある。米海軍基地で働きながら、世界遺産を通した平和を発信

- 米海軍横須賀基地 艦船修理廠 品質保証室 物理分析課

御堂岡 隼 氏

- 韓国への憧れをきっかけに、富山高専に進学! 「語学×専門分野」を武器に、未来を切り拓く

- 神戸大学 経営学部 3年

巾 優希 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 起業は引っ越しと一緒!? 起業という道を知ることで、起業じゃない道でも活躍できる能力が身につく!

- セブンセンスマーケティング株式会社 代表取締役

宮田 昌輝 氏

-300x300.jpg)