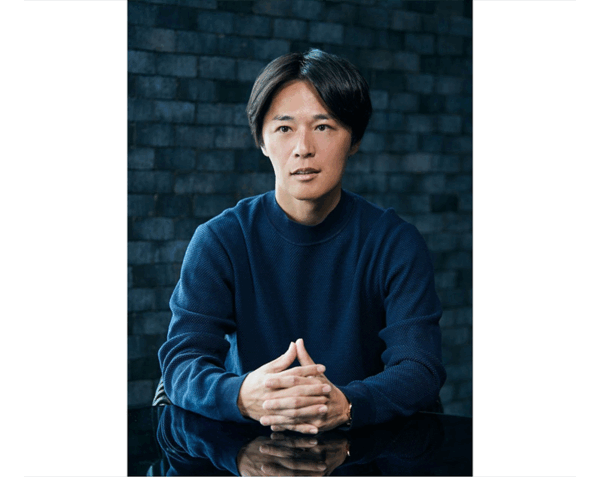

近年、エンターテイメントや教育の場面を中心に、より一般的になってきたVRやAR。現実に仮想環境を生み出し、新たな価値をデザインされている高知高専ソーシャルデザイン工学科 准教授 岩﨑洋平先生に、研究内容やXR技術が活躍する未来について伺いました。

武道から学んだ言語化のおもしろさ

―高専に進学を決めたきっかけを教えてください。

中学生の頃に、『WAR GAMES』という映画に出会いました。コンピュータオタクの高校生がゲーム三昧で遊んでいたある日、誤ってアメリカ空軍司令部のプログラムに接続をしてしまうストーリーです。

映画の中でキーボードを全く見ずにキーを正確に打つ「タッチタイピング」のシーンがあるのですが、その姿がかっこよくて。パソコンに触ったことがなかった私の憧れとなりました。

なので、進学は「パソコンに触れそうな学校=高専」というイメージで決めました(笑)。受験に合格し、入学が決まった時に初めて買ってもらったパソコンが、確かPC-9801シリーズだったかと思います。

―高専生の頃は、どんな学生でしたか。

入学してはじめた部活動「少林寺拳法」に夢中でしたね。当時、K-1ブームがあったので、格闘技や武道に興味を持ったのは自然な流れだったと思います。高専の部活動は、3年生で引退する人が多い中、5年間ずっと続けました。大学院に進学してから「空手」を始め、実は30年たった今でも、武道を続けています。

高学年になるにつれて後輩を指導する場面が増えると、感覚で習得してきた体の動きを言語化して伝える必要に迫られました。相手に伝えるには自分が理解して、わかりやすい言葉にかみ砕かないといけない。このおもしろさから、「人に教えること=教育」に興味を抱きはじめました。

身近な高専の先生を見ると、学生との距離が近くて、好きな研究をしていて、毎日楽しそう。部活顧問をすれば武道も続けられるんだ、と未来が想像できました。なので、教育の道に進むために大学進学を決めてからも、その先の選択肢は「高専」一択でしたね(笑)。

―豊橋技術科学大学大学院時代の研究について教えてください。

CG(コンピュータグラフィクス)を使ったシミュレーションの研究をしていました。例えば、整形手術。顎変形症の方は顎の骨を切って移動するという手術をされる場合があります。その術後の顔を、実際のCTデータから作成したCGモデルを使って、シミュレーションしてみるといった具合です。ドクターと患者さんのインフォームド・コンセントに使える技術になればということがモチベーションでした。

当時はコンピュータの性能がまだまだ低かったので、シミュレーションをかけたら、2日くらい待ち時間があったりしましたね(笑)。社会的にはSEGAから発売された対戦型格闘ゲーム「バーチャファイター」に3DCGが使われて、何度目かのCGブームが起きていた頃です。

社会問題を解決し、新たな価値を創造する

―高専教員になられてからの研究活動についてはいかがでしょう。

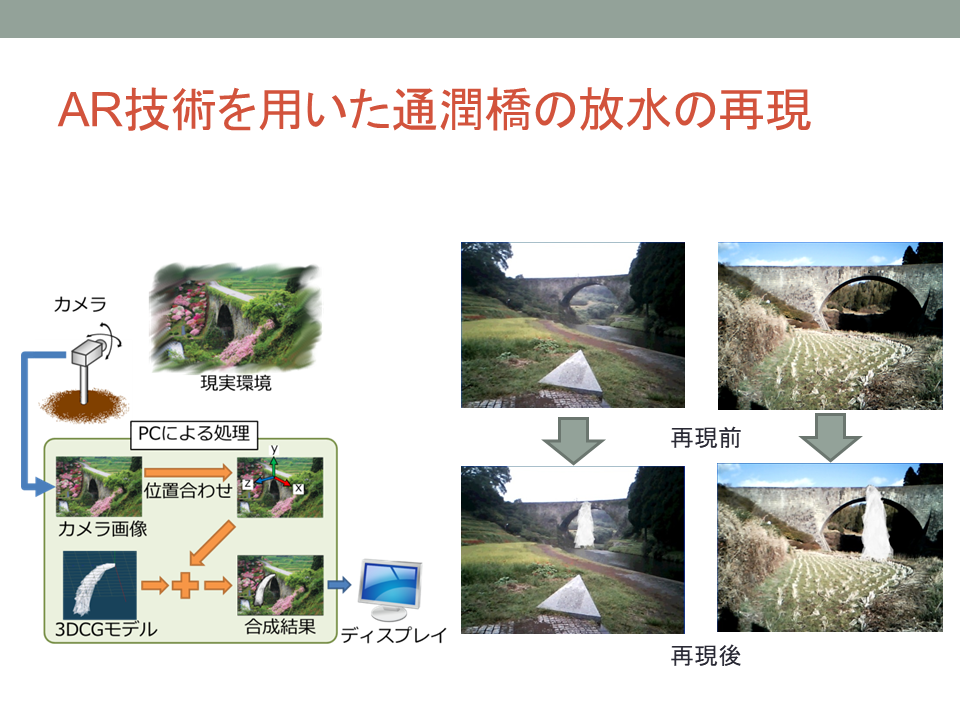

最初に着任した八代工業高等専門学校(現:熊本高等専門学校八代キャンパス)では、AR(オーグメンテッド・リアリティ)の研究をしていました。ARとは、「拡張現実」と呼ばれる技術で、現実の環境にCGや仮想情報を重ねます。

2006年頃、NHKで『電脳コイル』というアニメがあったんですよ。ARがインフラになっている時代の話で、眼鏡をかけるだけで仮想のペットが見えたり、ビームを撃ったりできるんです。「こんな世界をつくれたらおもしろそうだ」という発想から、興味を持ってくれる学生たちと何か一緒にできないかと取り掛かりました。

実現したプロジェクトのひとつが、熊本にある「通潤橋」です。この橋は江戸時代に造られた日本最大級の水路橋で、ときどき水路に詰まった泥などを取り除くため、水を橋から一気に放水する風景が観光の名物になっていました。しかし、熊本地震の影響で橋の一部が破損。橋を渡るのはもちろん、放水を見ることも難しくなったため、ここにARの技術を使ってかつての光景をいつでも見られる世界をつくりました。

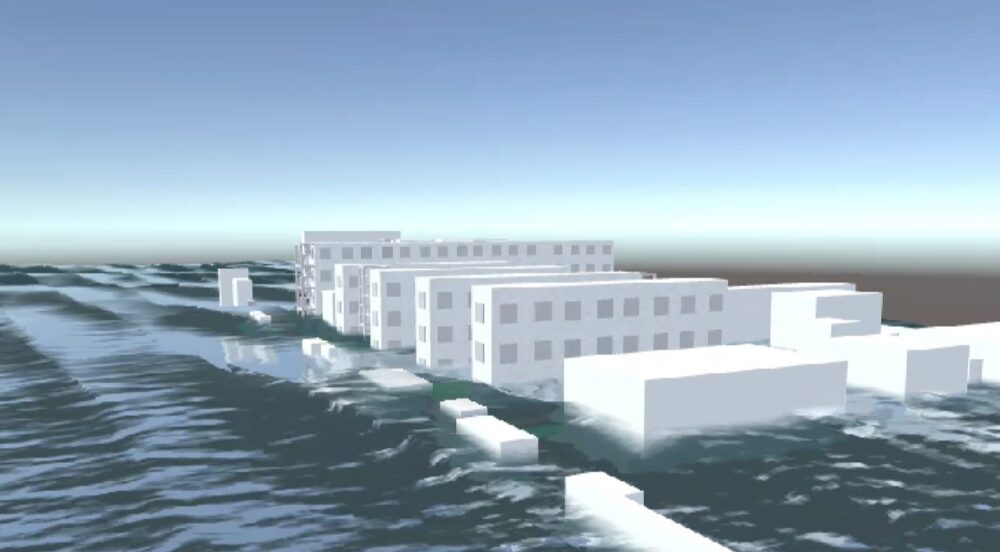

高知工業高等専門学校へ赴任してからは、これまでの経験を用いながらVR(バーチャル・リアリティ)の研究を進めています。AR が一部分にCGを使った世界なのに対して、VRは全てCGでつくる世界です。高知高専を3DCGで再現して、南海トラフ地震が発生した際の津波の影響を体感できるシステムを開発しました。

―VRが今よりさらに一般的になる未来について、どのような考えをお持ちですか。

VRは、リアルにはもちろん及びませんが、目に見えない状況や世界を動画以上に現実的に体験できる世界をつくり出すことができます。動画の製作者の意思で視点が動くのではなく、体験する人の視点でバーチャルな世界を体験できることが大きなポイントです。

コロナ禍で、VRの技術はより評価され、オンライン配信や展覧会などにも用いられました。最近では手術や飛行機誘導、高所作業などの業務トレーニングにも活用されています。さまざまな業界の社会課題を解決し、安全・安心・快適な社会を構築するとともに新たな価値を創出(デザイン)できるんです。

あとはVR・ARデバイスがさらにスマートになって、誰もがより手軽に体験できるようなものになれば、仮想空間を見て生きるような世界が訪れる日も近いかもしれませんね。

XR技術が寄与できること

―地域の小中学校の情報(プログラミング)教育にもご尽力されているとお聞きしました。

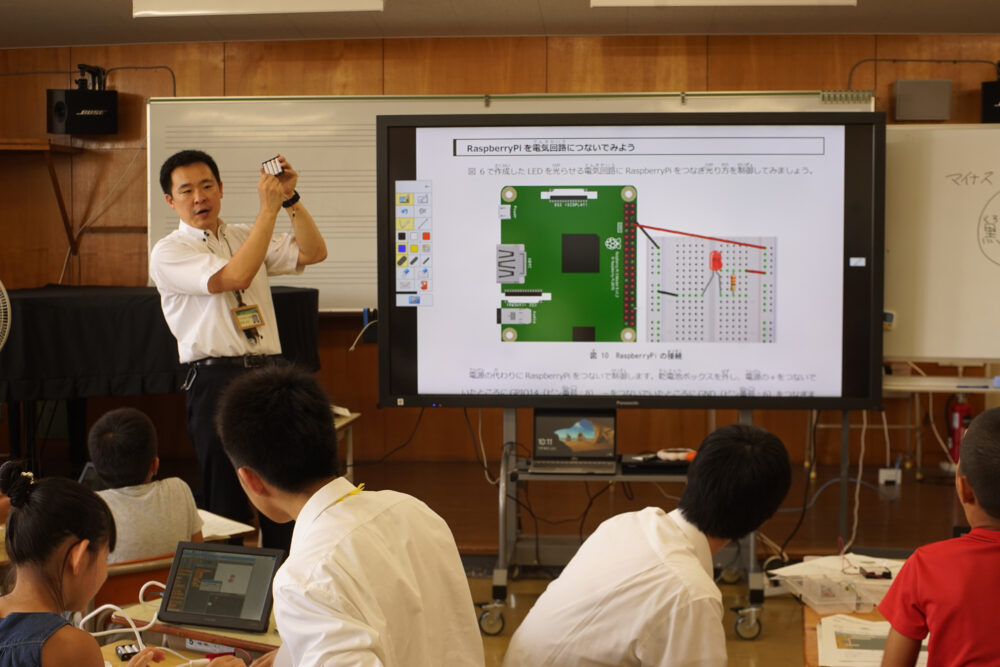

ええ。小中学校に情報教育が導入される話を聞いたときに、何か力になれないかと思い、始めました。ブロックを並べて簡単にプログラミングができる教材を開発し、その環境下で電子工作をしたりラジコンカーを走らせてみたりする出前授業や講座を、高専の学生と一緒に開催しています。

これは、高専生の教育という側面を持ち合わせいて、企画から学生主導で動かすことで、「言語化して理解を深める」という学びの場にもなっているんです。コロナ以前は年間10回ほど実施していましたが、残念ながら、ここ2年はほぼできていません。今後は、オンラインや遠隔でも実施可能な教材の開発を進めるとともに、コロナウイルスの影響が収まれば対面での出前授業も精力的に実施していきたいと考えています。

―今後の展望についてお聞かせください。

現在、観光用コンテンツ(観光資源となるARシステム・戦争遺産の保護に寄与するARシステム)や防災教育向けのコンテンツ(VR津波体験システム・消火および避難訓練体験VRシステム)の開発に力を注いでいます。XR(VR:仮想現実、AR:拡張現実、MR:複合現実)技術が、どのように寄与できるかを考えながら、これからもコンテンツのさらなる拡充を目指していきたいと思っています。

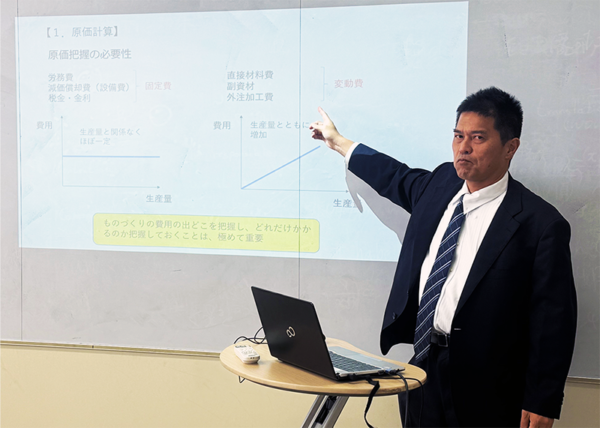

岩﨑 洋平氏

Yohei Iwasaki

- 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 准教授

1998年 高知工業高等専門学校 電気工学科 卒業

2000年 豊橋技術科学大学 工学部 情報工学課 卒業

2002年 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 修士課程 情報工学専攻 修了

2006年 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 博士課程 電子情報工学専攻(単位取得退学)

2006年 八代工業高等専門学校(現:熊本高等専門学校八代キャンパス)勤務

2016年 高知工業高等専門学校 准教授

高知工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

- 高専に入った時点で、未来が楽しくなる準備は整っている。自分と向き合って、満足する素敵な人生を!

- フリーランス

水林 香澄 氏

- 韓国への憧れをきっかけに、富山高専に進学! 「語学×専門分野」を武器に、未来を切り拓く

- 神戸大学 経営学部 3年

巾 優希 氏

-300x300.jpg)

-300x300.png)