高校卒業後、コンピュータ系の会社へ就職、実家の和菓子職人の父親の手伝いを経て、博士号を取得したという一風変わった経歴をお持ちの旭川高専 高橋薫先生。40歳を過ぎてから高専教員となり、現在は校長としてさまざまな活動に取り組み、高専の魅力を発信されています。これまでのご経験や、現在の活動について伺いました。

さまざまな経歴を持つ「高卒のドクター」

―高橋先生のご経歴をお伺いできますか?

私はこれまでコンピュータ科学を専門に研究してきましたが、その始まりは、高校卒業後に、コンピュータ系の会社へ就職したことですね。まだ日本にコンピュータがほとんどない時代で、毎日夜遅くまで夢中になって働き身体を壊してしまい、やむなく退職しました。

その後、一時は実家の和菓子屋で父親の手伝いをしていた時期もありましたね(笑)。そんなとき、たまたま東北大学電気通信研究所の技術職員の仕事を見つけ、当時まだ珍しかった情報系の研究室に職員として入職しました。

技術職員は授業の手伝いをすることが多いんですが、当時の先生が「教員や大学院生じゃなくても、研究してみたら」と言ってくれたんです。まだインターネットができる前の時代ですが、それをきっかけにネットワークの研究を始めました。

前職の経験を生かしてプログラミングもしていましたが、だんだん論文を書きたいと思うようになり、少しずつ理論の方にシフトして、15年くらいかけて博士号を取ったんです。わざと自慢して言っているんですが、私は「高卒のドクター」なんですよ(笑)。

それから、民間企業に移って研究を続けていたところ、東北大学のときのつながりから仙台高専を紹介され、縁あって高専の教員になりました。そのため、高専に関わったのは40歳を過ぎてからなんです。それまでは、コンピュータ科学が専門で、システムの設計論を研究していたんですが、高専では「社会実装」を意識して、個人情報等のセキュリティをどう扱うかについて研究するようになりました。

その後もいろいろありましたね(笑)。仙台高専から高専機構本部に異動して、高専と企業が研究開発等を連携して行う「産学連携事業」の立ち上げを初代室長として行ったり、九州の有明高専で校長の仕事をしたり。今は北海道の旭川にいるので、日本全国ぐるぐる回って、おもしろい人生ですよね(笑)。

幅広い取り組みで、旭川高専の魅力を引き出し伝える活動

―現在は、旭川高専の校長として、どのような業務をされていますか?

今は旭川高専の魅力を伝えることに重点を置いていますね。高専は、全国どこでも同じようなカリキュラムで同じ内容を教えていて、金太郎飴みたいだと感じる時もあるんですが(笑)、各校でもっと特色を出してもいいんじゃないかなと思っています。

私は仙台高専と有明高専にもいたので分かるんですが、高専って地域の産業構造や歴史、学生の雰囲気も違っているので、実はそれぞれに特色があります。旭川は旭川なりの特色をもっと出して、その魅力を伝えられたらと思っているんです。

例えばですが、北海道は工業よりも農業が盛んな地域ですよね。とは言え、最近の農業はAIやドローンなどハイテク化していて、機械が欠かせません。「農業=工業」です。

地域と絡んでというところでは、公開講座や出前授業を、子供たちはもちろん、社会人に向けても無料で行いたいと考えています。小中学校では、せっかくiPadが配られても先生が使いこなせないという場合もあるので、高専の学生にも手伝ってもらい、地域貢献につなげたいとも考えていますね。

他にも、国際交流の一環として「国際寮」を建設中ですし、低学年から学生交流を行うために、シンガポールの学校と協定を結んでやりとりもしています。去年は日本とシンガポールをオンラインでつなぎ、レシピを交換、画面の向こうで料理の作り合いをしました。とても面白かったですよ(笑)。

そういったさまざまな取り組みを行って、地元のメディアに取り上げてもらったり、地元紙の「メディアあさひかわ」で旭川高専の連載記事を書かせてもらったり、高専の魅力をもっともっとPRできたらと思っています。

―本当にさまざまなことに尽力されていらっしゃるんですね。

校長が動くと、まわりも動いてくれるんですよ(笑)。高専生の人材育成という部分では、新たなカリキュラムづくりにも力を入れています。

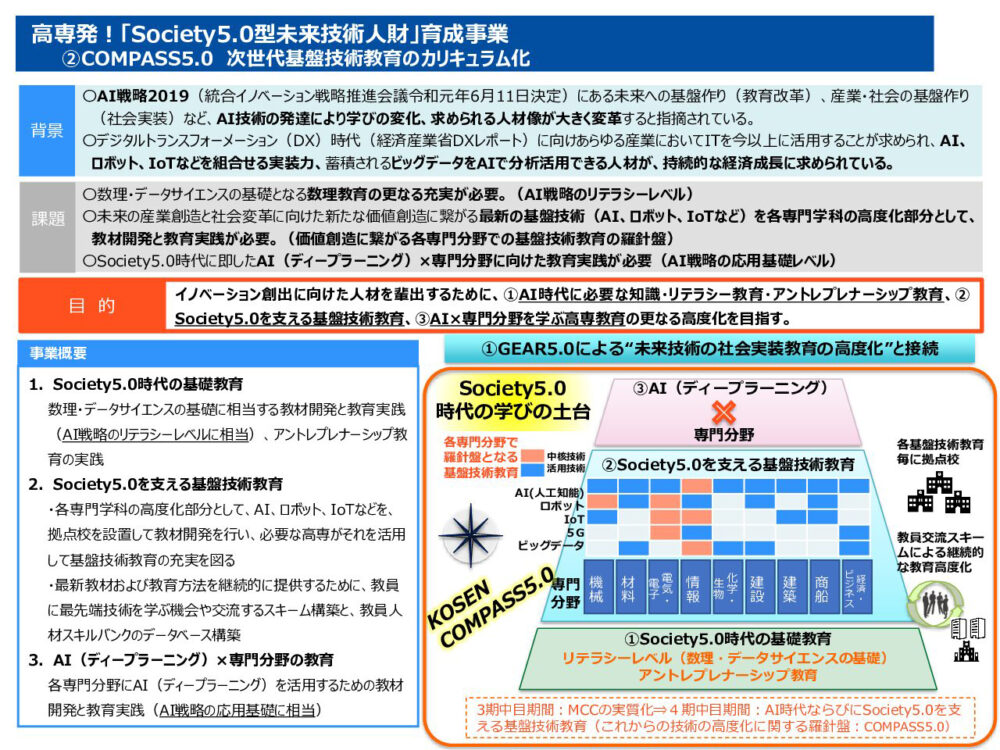

旭川高専は、高専機構が実施している「COMPASS 5.0 (次世代基盤技術教育のカリキュラム化)」のAI・データサイエンス分野の全国拠点校に選ばれているんです。全国高専のモデル校として、今年度の入学生から、サイバーセキュリティや、AI活用、データ収集・分析、社会実装能力を養うための地域課題解決等、基礎から応用まで幅広く学べる新たなカリキュラムを実施しています。

このカリキュラムは、文部科学省の新たなプログラムである「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」にも近々国家認定される予定です。統計やデータを扱える基礎能力の育成を目的にしたプログラムなんですが、難しい理論はわからなくても、データを読む力は今社会でとても必要とされているので、これからの学生たちにぜひ学んでほしいと思っています。

また、北海道の高専には「複数校受験」という制度があって、道内4校(旭川・釧路・苫小牧・函館)の高専を併願することができるんです。「第1志望は旭川高専の機械システム工学科、第2志望は函館高専の物質環境工学科…」など、学科まで含めると第9志望まで併願できます。

この制度を今後、全国の高専にも展開していこうという動きがあるので、それが実現できれば、全国どこからでも、ぜひ旭川高専受験にチャレンジしていただきたいですね。

意欲や興味が大切。先生の後ろ姿を見て育ってほしい

―高専生や、高専への入学を考えている小中学生に伝えたいことはなんですか?

「社会に出て、社会の問題を解決してみたい」という意欲を持つことが大切だと思っています。小中学生は、「花が好き」とか何でもいいから、なにか熱中できることがあるといいですね。ぶっちゃけた話、頭は良くなくていいんですよ(笑)。意欲や興味があれば、学問につながって、おのずと頭もついてきます。英語や数学ができなくても、社会で活躍している人はたくさんいますから、好きなことに対し、突き進んでほしいですね。

また、私は自分自身の経験から「授業で人は育たない」と思っています。高専では、通常4~5年生で卒業研究が始まりますが、研究室で先生の後ろ姿を見ることで学生は育っていくと思うんです。先生は外に出て、外で得たことを学生に還元する。そういう姿が、高専生の理想の学び方かなと思っています。高専生は賢いから、先生を見極める目を持っているし、逆にその目を養うのも勉強です(笑)。

私は高専卒ではないからこそ、客観的に見て、高専はいい学校だと思っています。だから、高専の魅力をもっともっとPRして、一人でも多くの子どもたちに高専へ入学してもらい成長してほしいですし、好きなことや興味がある分野に突き進む学生を、卒業まで導ける体制作りをしていきたいと思っています。

「勉強」ではなく、「社会貢献になる研究」を軸にした人材育成をして、社会で活躍できる人材を輩出していきたいですね。

高橋 薫氏

Kaoru Takahashi

- 旭川工業高等専門学校 校長

1972年 宮城県米谷工業高等学校 卒業

1972年 日本ユニバック株式会社 入社

1974年 東北大学 電気通信研究所 文部技官

1992年 東北大学 電気通信研究所 助手

1993年 高度通信システム研究所 客員研究員

1995年 仙台電波工業高等専門学校 情報通信工学科 助教授

1999年 同 教授

2013年 国立高等専門学校機構 地域イノベーション推進本部 産学連携・知的財産推進室 教授・室長

2016年 有明工業高等専門学校 校長

2019年 旭川工業高等専門学校 校長、現在に至る

旭川工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏