函館高専の学生チーム「COWNECT」は、脱脂粉乳から革素材「コネクトレザー」を開発するプロジェクトを進めており、2024年3月に開催された第1回高専起業家サミット(主催:独立行政法人国立高等専門学校機構、月刊高専)にも参加しています。

このプロジェクトは、酪農家を助けたいという思いから始まったそうです。その取組内容について、現在リーダーを務めている西野快さんと、発起人かつ前リーダーである佐久間希美さん(ともに物質環境工学科 5年)にお話を伺いました。

牛乳業界における脱脂粉乳の役割

―COWNECTにおいて、西野さんと佐久間さんはそれぞれどのような役割を担っているのでしょうか。

西野さん:リーダーとして事業の策定や素材開発といった全体的な活動の計画を立て、メンバーと協力しながら実行しています。昨年までは佐久間がリーダーでしたが、今年は学業などの都合上、私がリーダーをしています。

佐久間さん:現在は主に素材開発に携わっています。私を含め素材開発担当は4人いまして、西野を含めた5人が現在のCOWNECTのメンバーとなります。

―佐久間さんはこのプロジェクトの発起人だそうですね。

佐久間さん:はい、立ち上げメンバー5人の内の1人です。COWNECTというチームとして活動を始めたのは、2023年4月からになります。

―脱脂粉乳から革素材「コネクトレザー」を開発する活動を始めた理由を教えてください。

佐久間さん:私たちが住んでいる北海道は酪農王国と言われているものの、酪農家さんの経営は苦しいという現状があります。立ち上げメンバーの1人は、人よりも牛の数が多い中標津町の出身でして、小さい時から酪農家さんの苦しい経営を目の当たりにしていたそうです。

そしてコロナ禍を機に、バターをつくる際に副産物としてできる脱脂粉乳の在庫が積みあがってしまったことで、ただでさえ大変だった酪農業界はさらに苦しくなりました。酪農家さんを助けたいという思いが生まれ、その脱脂粉乳を食品としてではなく、何か別の形で活用できないかと考え、コネクトレザーをつくるという考えに至ったのです。

―脱脂粉乳の在庫問題について、詳しく教えてください。

佐久間さん:そもそも、牛乳の原料である生乳の生産量は春にピークを迎え、乳牛の体力が落ちる夏場に減少するのですが、消費量のピークは夏です。この需要と供給のバランスをとるため、腐りやすい生乳をバターと脱脂粉乳といった保存がきく状態にして供給が多い時期の生乳の廃棄を少なくし、需要が高まった際にバターと脱脂粉乳から加工乳※をつくっています。つまり、バターや脱脂粉乳は「調整弁」の役割を果たしているわけです。

※生乳と乳製品からつくられた“牛乳みたいなもの”。牛乳との成分的な違いはないが、牛乳は生乳のみからつくられるため、加工乳と区別されている。

しかし、脱脂粉乳の在庫がたくさん余ってしまうと、その調整弁としての役割を果たせなくなってしまい、生乳の生産量を減らすという調整が起こってしまいます※。それによって乳牛を手放さざるを得なくなったり、生乳を捨てないといけなくなったりするのが、酪農家さんの経営が苦しくなる理由なんです。

※脱脂粉乳が大量に余ることで、メーカー等が過剰に加工乳をつくってしまうと、加工乳を含めた牛乳全体の供給が増え、飲用向け生乳の価格の低下につながる。そのため、脱脂粉乳が大量に余らないように生乳の生産を調整する必要がある。

―脱脂粉乳を食品ではなく、革素材として活用することにした理由は何ですか。

佐久間さん:脱脂粉乳を食べようといったキャンペーンは乳業会社さんなどが実施していたのですが、根本的な解決にはつながっていないと思ったんです。年齢層の高い方々からしてみると脱脂粉乳は「美味しくない食べ物」というイメージが残っていますし、生乳ほどではないにしても賞味期限があることも相まって、消費にはつながらないと考えました。そこで、脱脂粉乳を何かしらのモノに変えて長く使ってもらった方が良いのではという発想に至ったわけです。

そこから革素材のアイデアにつながった理由としては、リンゴの搾りかすやパイナップルの葉などといった植物由来のヴィーガンレザーの存在が挙げられます。ヴィーガンレザーは「動物由来の原材料を使わずにつくられた革」を指すので、脱脂粉乳からつくられた革には当てはまらないのですが、「本来使われないモノで革をつくる」という点において親近感を抱き、コネクトレザーの制作をスタートさせたのです。

―西野さんは2024年の春からCOWNECTのメンバーに加わっています。その理由を教えてください。

西野さん:もともと酪農には興味を持っていまして、高専への進学に際しても農業高校にするか迷っていたほどでした。そんな中、同じ学科の佐久間のプロジェクトを知り、プロトタイプの革を見せてくれた時に「すごい」と思ったんです。自分も酪農家さんのためになりたいと思い、COWNECTへの参加をお願いしました。

脱脂粉乳の「カゼイン」に着目した革づくり

―コネクトレザーの特徴について教えてください。

西野さん:まだ素材開発の段階ですので、「現在分かっている部分」と「ポテンシャルの部分」に分けてお話しします。

現在分かっている部分でいうと、生分解性が挙げられます。コネクトレザーは脱脂粉乳に含まれるタンパク質「カゼイン」を原料としてつくっていますので、土に還ることができるサステナブルな素材だと言えます。

実は生分解性のある革素材としては、先ほどお話ししたヴィーガンレザーといった植物由来のものもあります。しかし、植物由来の革素材は繊維を絡めさせて不織布のようにしている一方、動物由来の革素材はタンパク質を化学的に結合させているため、強度の面で勝ると考えています。

ポテンシャルの部分としては、カゼインはカゼイン樹脂という合成樹脂(プラスチック)として戦前から普及していたほどの物質である点が挙げられます。飛行機の接着剤や絵具の糊などに用いられており、その絵具で描かれた700年前の絵画が現存していることから、長く使える素材として活用できると考えているんです。

―コネクトレザーをつくる手順について教えてください。

西野さん:原理だけで言うと、牛乳からチーズができるイメージです。チーズは主成分の1つがタンパク質でして、生乳に酸や酵素などを加えて熱することで凝固させ、それを圧搾・成形することでつくられています。それと似たような感じで脱脂粉乳からカゼインを取り出してコネクトレザーをつくっていまして、1㎡のコネクトレザーをつくるのに約1kgの脱脂粉乳を使用しています。

―現在のコネクトレザーの課題は何だと考えていますか。

西野さん:カゼインは牛乳由来の物質ですので、水に弱くて溶けやすいという特徴があります。そのため、物質環境工学科で培った高分子材料の知識を生かして、強度や水への耐性を高める架橋剤を加えることで改善しようと動いています。

―2024年2月~3月にはクラウドファンディングを実施し、その後、返礼品としてコネクトレザーを用いたキーホルダーやブックマークなどを送ったそうですね。

佐久間さん:高専OBOGの方や酪農家さんにクラウドファンディングいただき、目標金額を超えることができました。「思っていたよりも革に近かった」といったクラウドファンディングでのコメントやSNSでの投稿が見受けられ、たくさんの反響をいただいたことを嬉しく思っています。

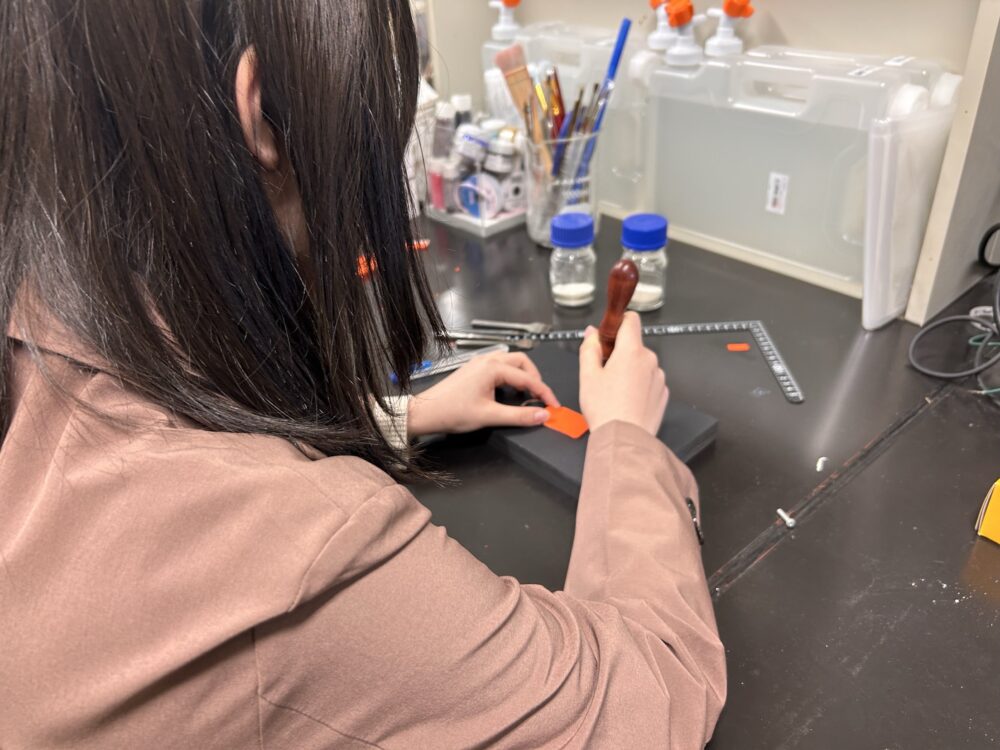

▲コネクトレザーを用いたキーホルダーと、それを作成している様子

―同年3月には第1回高専起業家サミットにも参加されています。そのときの感想を教えてください。

西野さん:私はCOWNECTに入る少し前でしたので違うチームで参加していたのですが、機械系・情報系のビジネスアイデアが多く、化学系の自分にとっては少し疎外感があったかもしれません(笑) ただ、聴覚障害といった社会課題の解決に向けたアイデアもたくさんあり、その点が面白かったです。

佐久間さん:1年以上前のことで、しかもCOWNECTのピッチが最後だったこともあり、緊張で本当に記憶が飛んでいる箇所もあるのですが(笑)、化学系以外の高専生の発表を聞く機会はそれまであまりなかったので、さまざまな分野で頑張っている高専生が全国各地にいることを知り、モチベーションが向上したことを覚えています。

西野さん:あと、起業家サミットが初めてコネクトレザーのプロトタイプをたくさんの人に見ていただいた機会だったと思います。フィードバックをいただいたことで、「良いことができていたんだ」という実感を立ち上げメンバーは得られたのではないでしょうか。

佐久間さん:補足ありがとうございます(笑)

コネクトレザーは、きっかけの1つ

―現状考えているコネクトレザーの販売戦略について教えてください。

西野さん:まずは車のシートや時計のベルトの素材として、企業さまと連携したいと考えています。実際に用いられることで、脱脂粉乳や酪農家さんが抱える課題の認知につなげていきたいです。

佐久間さん:私たちは北海道に住んでいるので身近な話題ですが、「酪農家さんが苦しいこと」を知っている方は全国にどれだけいらっしゃるのだろうと思っているんです。牛乳・乳製品という身近なモノにも関わらず認知が進んでいない状況ですので、今まであまりなかった革素材の視点から、この現状をみなさんに伝えていきたいです。それが酪農家さんを助ける第一歩になると思っています。

西野さん:そして、認知の次の段階として、課題解決につながる行動の選択肢をみなさまに対して継続的につくっていくために、コネクトレザーを用いた商品を直接購入できる環境を整えたいです。牛乳が本来持っている「背を伸ばしたい」や「足が速くなりたい」といった“成長を応援してくれるイメージ”を生かして、財布や名刺入れなどといった大人のビジネスパーソンとしての成長につながる商品を販売したいと考えています。

―将来的なCOWNECTの目標は何ですか。

西野さん:牛乳をつくっても儲からない、設備投資もできない、国による支援によってなんとか経営が成り立っているのが酪農の現状ですので、この解決を第一目標として、コネクトレザーに関わらず、酪農家さんの経営改善のための解決策を広く検討していきたいです。

そのため、高専を卒業後も私が主体となってこのプロジェクトを進めていきたいと考えています。実は、進学予定先である豊橋技術科学大学のスタートアップ推進室の方とはすでにお話をしていまして、今後の体制を整えようとしているところです。

―これまでの経験を踏まえて、起業を考えている現役の高専生へアドバイスを送るとしたら、どのようなことを伝えたいですか。

西野さん:起業したいと思っているのであれば、早くプロダクトをつくった方が良いと思います。プロダクトのある/なしで人への伝わり方は変わりますし、プロダクトをつくったからこそ考えられることはたくさんあるはずです。高専生の強みである「手を動かせる」ところを存分に生かしてほしいです。

佐久間さん:一人だと視野が狭くなってしまうので、仲間をつくった方が確実に良いと思います。また、仲間がいることで弱点を補い合えるというメリットもあります。

というのも、私を含めたCOWNECTの立ち上げメンバーはビジネスに対する解像度が低かったのですが、西野がメンバーになって以降、製品の届け方の検討や、ブランドのコンセプトづくりが一気に進んだと思っているんです。一人でできることは限られているので、仲間をつくって弱みを補いつつ、お互いの強みを生かせるような環境づくりを進めることをおススメします。

函館工業高等専門学校の記事

-600x357.jpg)

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

-300x300.jpg)