九州工業大学大学院を修了後、現在は豊田高専で防災や地盤工学分野の研究を行う小林睦先生。実は、学生時代は「教師」という存在が大の苦手だったといいます。そんな小林先生がなぜ考え方を変え、高専教員の道を選ぶに至ったのか。そして、その転機となった出会いとは——詳しくお話を伺いました。

学校嫌いの自分を変えた、一人の先生との出会い

―小林先生の学生時代を教えてください。

高専自体を知ったのは、中学校3年生の頃です。数学は得意だったので北九州高専にチャレンジしてみようかと思った時期はありましたが、結局はオープンキャンパスにも行かず、地元の高校に進学しました。

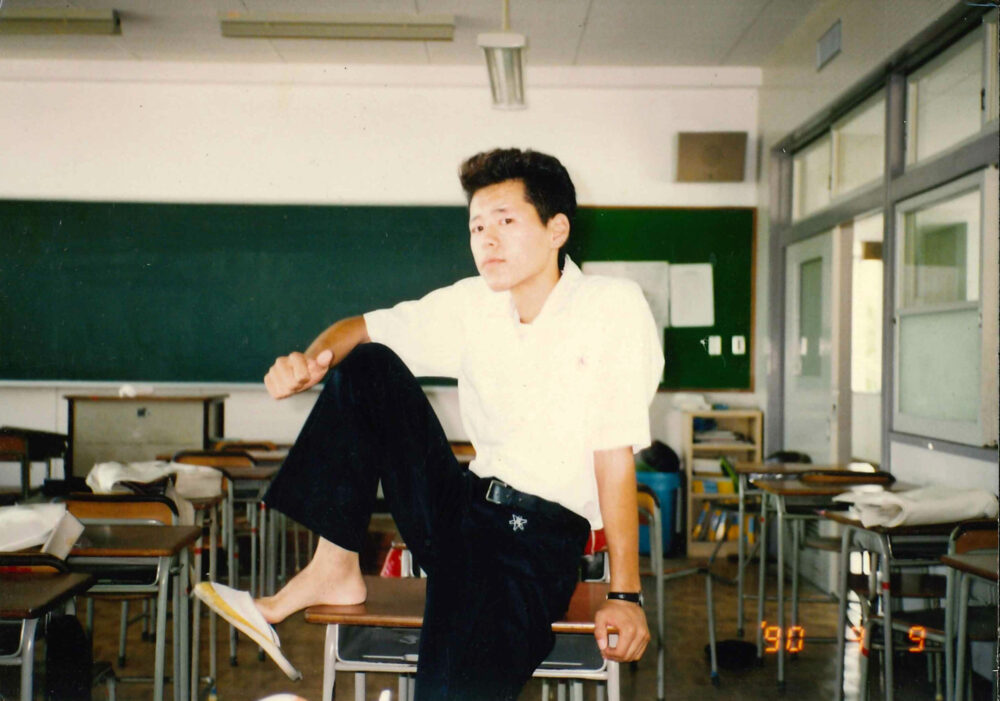

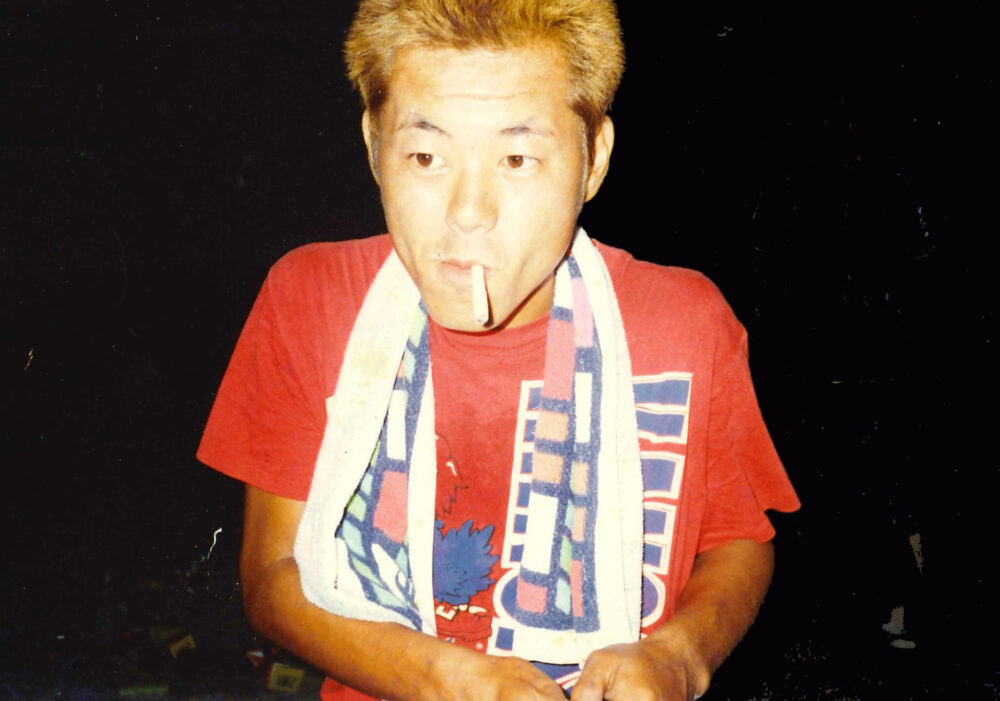

高校時代は正直、学校が合わないなあと感じていました。先生たちが押し付けてくる価値観に馴染めず、どうやって自分を確立すればいいか分からなかったんです。当時はバンドを組んでギターやベースを弾いたり、ライブハウスに行ったりと、先生方からすると大変な生徒だったと思います。

当時はとにかく先生方が関与してくるのがすごく嫌だったんです(笑) 「そんなことをする暇があったら勉強しろ」とかよく言われていて、「分かってくれない」と思っていました。ただ、新任で来られた物理の先生がすごく熱心で優しい方で、一生懸命教えてくださり、「こんな先生もいるんだ」と希望を感じました。

成績だけはそれなりに良かったので、推薦で九州工業大学を受けることにしたのですが、入試科目に物理があることを1カ月前に気づいて、そこから例の物理の先生のところに通い詰めました。「この問題の考え方はこれで合っているのか」と質問を繰り返すうちに、自分で考えて説明することが大事だと気付きました。

また、その先生から「頭の中を可視化しないと、細かなミスにつながる」と言われ、頭の中を書き出す習慣がつきました。生徒への教え方も、答えの正解・不正解ではなく、考え方を問うようなものでした。当時の先生の教えは今も自分の中に残っていて、それで私も学生たちに「考え方を養う」ような授業を提供するようにしています。

―大学生活はいかがでしたか。

楽しいと思い始めたのは4年生で研究室に入ってからです。それまでは知識をインプットされるだけの授業につまらなさを感じていました。ただその中でも、授業が終わったあとに復習する時間は楽しかったですね。授業を受ける前と後で、自分が何をできるようなったかが明確になるのが喜びでした。

研究室では地盤工学について学びました。内容は、斜面崩壊の予測に関する研究です。斜面崩壊の誘因の一つは、雨が降って地下水が上がってくることなんです。その地下水の変化を捉えるために「物理探査」という方法を使って研究しました。

そして、大学院への進学の時期、研究室に大規模な実験装置である遠心力載荷装置の導入が決まりました。学部生の頃は簡単な実験装置なら手作りしていたので、そこで当時の指導教員から「この装置を使えるように整備してほしい」という簡単なミッションをいただきました。それで、せっかくならしっかり使ってみたいと思い、「地下水が上昇して斜面が崩壊する状況を、この実験装置を使って再現して、予測できるかどうかまで検証する」という目標を立てました。そこでスイッチが入って、研究することの楽しさを感じ、やがて博士課程への進学を考えるようになります。

何日も徹夜しながらトライアンドエラーを繰り返しましたが、自分がやりたいと思ったことなので、不思議と苦労はなかったです。夜遅くまで、あるいは徹夜してでも自分なりに試行錯誤を積み重ねるうちに、「人に言われたからやる勉強」とは全く違う充実感がありました。間違っても誰かに怒られるのではなく、「もう一回やってみよう」とむしろ自分が駆り立てられる感じで。そこに研究生活の楽しさを見つけましたね。

結果的に、すごく満足できるようなものにはならなかったのですが、斜面崩壊予測の手法としては一通りの成果が出せました。研究は、指示を待つよりも自分から探してやったほうが楽しいと気づき、「今、どんなことが問題なのか」を俯瞰して見る癖がつきました。

手探りからたどり着いた学生とのかかわり方

―その後、民間企業に就職されたんですね。

博士まで進んだら大学に残るという選択肢もあったかもしれませんが、実務経験を積みたいと思い、民間企業に就職しました。ただ、そこでの仕事はいろいろと事情が重なり、精神的にかなり大変だったんです。次第に「自分が本当に進みたい道はこれなのか」と行き詰まってしまいました。

そんなとき、豊田高専の教員公募を見つけたのが大きな転機でした。もともとは「教師」という存在自体が苦手でしたし、価値観を押し付けられるのが嫌だったのに、ここにきて「教員」という道を選んだ自分に驚いたくらいです。その時はまだ、自分がどうやって人を導いていくのかが想像もつかない状態でした。

とはいえ、大学には高専から編入してくる人たちがいましたし、教員公募を見つけた際も九州工業大学との共同研究で高専卒の学生と一緒に研究していましたので、高専という学校には親しみを感じていました。そこで、まずは豊田高専を見学してみることにしたんです。すると、すれ違う学生たちが挨拶をしてくれたり、案内してくださった先生の雰囲気に引き込まれたりして、「ここでなら自分がやりたい教育や研究ができるかも」と直感的に思いました。

当時は既に結婚していて子どももいたので、家族にも相談して、大きな決断でしたが、結果的に飛び込んでみて正解だったと思っています。

―豊田高専の教員になられて、いかがでしたか。

教師になったはいいものの、学生とどうやって接するかは誰からも教えてもらえませんから、まずは思いついたことはすべて試しました。自分なりに声をかけてみたり、逆に「高校時代の自分みたいに、干渉されるのが嫌な学生もいるのでは?」と、あえて放っておくことも……そして、もちろんうまくいかないんです(笑)

着任5年目で担任を持ったあとも試行錯誤していましたが、ある時、高専教員の研修で坪井泰士先生(現:大分高専 校長)とお話しした際、「まず、学生を知りましょう」という言葉が腑に落ちました。例えば、それまで家族構成などは「個人情報だから知るべきではない」と考えていましたが、逆に、そういった情報を把握していなければ、学生が考える進路の背景を理解することができないと気づかされたのです。

坪井先生は高校から高専教員に転向されたご経験から、「高専もある程度は高校と同じような仕様にしないといけない」と言われていました。高専も高校と同年代の人が来ているわけなので、確かにそのとおりだと思いましたし、その視点が今までの自分にはなかったことにハッとさせられましたね。

実は、最初に担任を持った時から、朝の登校時間に教室棟付近に立って学生に挨拶していたんです。当初は遅刻してくる学生たちを見ていたのが正直なところですが、この後から、担任を務めるクラスの学生はもちろん、ほかの学年の学生がどんな顔ぶれで登校してくるかも観察するようにしました。

誰とよく一緒にいるのか、元気がなさそうなときはないか──そうした情報を自然に把握しておくと、何かあったとき声をかけやすいですし、学生も「見てくれているんだ」と感じてくれる。これが教員と学生との距離感をうまく調整するひとつの方法だと、糸口をつかんだ瞬間でした。

90分間で何ができるようになったのか分かる授業

―授業面ではどのような工夫を取り入れていますか。

私自身、「知識をただ詰め込むだけの授業」にはあまり価値を感じません。授業の前後で「自分は何ができるようになったのか」を明確に確認できる仕組みを用意してあげると、学生の学びはぐっと深まります。

例えば90分の授業の冒頭で、授業で扱う内容の問いを学生に投げかけます。そうすると、ほとんどが「分からない」と言いますが、その後授業をして、授業が終わる直前に同じ問いに答えてもらいます。そうすると、「最初は全然分からなかったけれど、今ならこう答えられる」という仕方で、90分間で自分が何をできるようになったのかが分かる。その手応えを学生自身に体感してもらいます。

さらに、隣同士で説明し合ったり、答え合わせだけでなく「どういうプロセスでその答えにたどり着いたか」を言葉にしてもらったりするようにしています。大事なのは、公式を覚えることより「解き方」をきちんと理解し、説明できるかどうか。テストも暗記ではなく「持ち込み可」にしているので、学生は驚くほど教科書や配布資料に書き込んでくれますし、それが勉強のモチベーションにもつながるんです。

もちろん、試行錯誤しながら改善を重ねているので、毎年同じ授業資料をただ使い回すことはしません。私は「今日と同じことを明日しても面白くない」という信条を持っていますが、同じように学生を育むのがルーチンワークになってはいけないと思いますし、「去年のやり方をほんの少し変えたら、もっと学生に伝わりやすいかも」といった微調整を常に重ねています。

また、中間・期末テストにはすべてコメントを返しています。大変ですが、これも学生たちとの信頼関係の構築につながっていると思います。

私はこの仕事を大変だと思ったことはあまりないんです。授業改善も自分でやろうと思ってしていることですし、私自身が楽しみながらやれているからこそ、学生も新鮮な気持ちで受け止めてくれるのではないかと思います。誰かに言われる前に、様々な情報をもとに自分で点検して変えていくというサイクルだからこそ、大変だという認識がないのかもしれません。学生たちが1年前と全然違うと感じると、「成長することに貢献できた」と思いますし、それは私にとってもありがたいことです。

―現在の研究についても教えてください。

今のメインテーマは、簡単に言うと「補強された擁壁(ようへき)が地震の際にどう振る舞うのか、それをどう設計で表現するのか」ということを探る研究です。

日本は山が多い国なので、家や道路をつくる際はどうしても傾斜地を平らに整備する必要があります。そのとき、補強された擁壁(補強土壁)が使われるケースが多いんです。

補強土壁はコンクリートの壁を薄く軽くできるし、地震エネルギーをうまく消費する利点もあるので地震に強い構造物と言われています。ただし一部では、大雨で地下水位が上がったときに想定外の被害が起こる事例もあります。そこで「どんな条件下でどういう変位、変形を起こすのか」「どうすれば安全率を高められるか」を、企業と共同で研究しながら実験や解析を重ねています。

実際の補強土壁にそのまま地震動を与えるわけにはいかないので、小型の模型地盤を作製して、遠心力載荷装置に搭載して実規模構造物と同じ土の応力状態を再現し、雨の影響や地震動を与えてそれらの外力の影響を観察し、得られたデータを設計ガイドラインに反映させる試みを続けています。それだけでなく、地震時に補強土壁に隣接する構造物との相互作用が不明なことが課題となっているので、その現象を再現した重力場での振動台実験も行っています。

こういう“地道な実験検証”は、一見すると重箱の隅をつついているように見えるかもしれません。ただ、自分としては「実務現場が困っていることを少しでも解決できる可能性」があるところに面白さを感じていますし、学生たちにも「研究の細かさ」に気づいてほしい。観察や可視化の仕方を変えるだけでも結果が違ってくるので、そこに何度でもトライできるのが研究の醍醐味ですね。そして、学生たちと一緒に何かに取り組むというのはとっても楽しいことです。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

一番伝えたいのは「間違うことを恐れず、どんどん動いてみてほしい」ということです。指示されたことを正確にこなすより、試行錯誤しながら自分の力で進めたほうが、何倍も成長できるんですよ。失敗したら「なぜだろう?」と振り返る。そのプロセスを繰り返すことで、頭の中にあるアイデアを本当に形にする力が磨かれます。

もう一つは、自分が歩んできた道を客観的に振り返ること。特に高専はスタートが早いからこそ、いつの間にかすごく力をつけている人が多いんですね。でも、本人はそのことに気づいていなかったりします。ぜひ自分のこれまでの足跡を見返してみてください。振り返ってみると「あれ? 昔はできなかったのに、いまはこんなことできるようになってる」と驚くはずです。その気づきが、次の挑戦を後押ししてくれますよ。

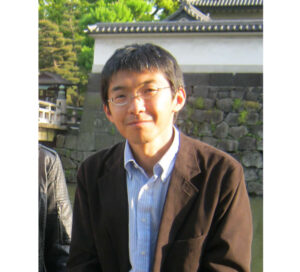

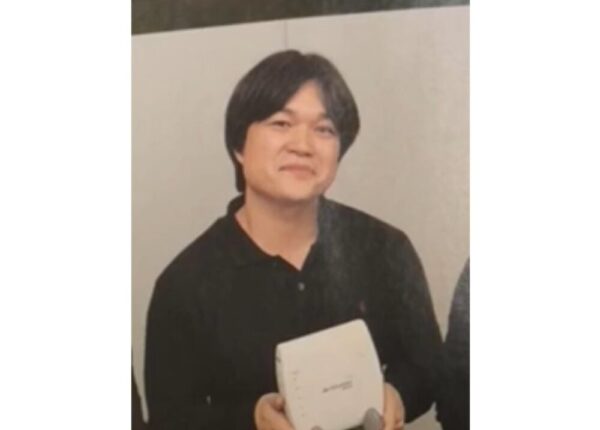

小林 睦氏

Makoto Kobayashi

- 豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 教授

1993年3月 福岡県立京都高等学校 卒業

1997年3月 九州工業大学 工学部 設計生産工学科 卒業

1999年3月 九州工業大学大学院 工学研究科 設計生産工学専攻 博士前期課程 修了

2002年3月 九州工業大学大学院 工学研究科 設計生産工学専攻 博士後期課程 修了

2004年4月 豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 助手

2008年4月 同 講師

2009年4月 同 准教授

2020年4月 同 教授

2022年4月 国立高等専門学校機構 本部事務局 教授

2024年4月より現職

豊田工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 研究をする人から事業をつくる人へ! 研究のタネの事業化に向けて、日本の事業プロデュースに貢献

- フリーランス

渡利 広司 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏