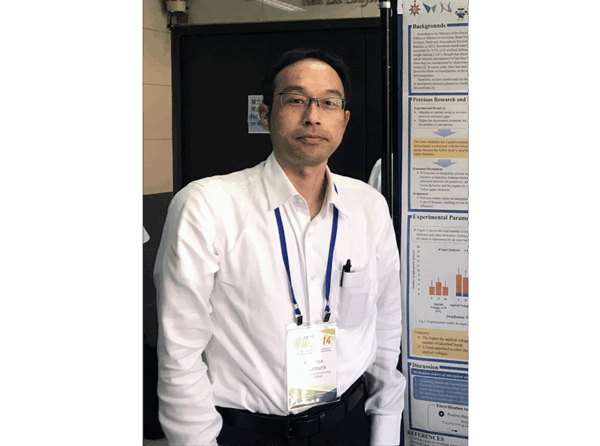

大分大学 理工学部の後藤雄治先生は、職業能力開発総合大学校を卒業後、職業能力開発大学校や久留米高専での勤務を経て、現在は電磁気計測技術の研究と人材育成に尽力されています。また、(公財)日本高専・大学支援財団による奨学金の選考委員も務められています。そんな後藤先生に、これまでのキャリア、研究内容、そして教育に対する情熱について伺いました。

工学と教育学に興味を持ち、職業能力開発総合大学校へ

—高校卒業後、職業能力開発総合大学校(旧称:職業訓練大学校)を進学先として選ばれた理由を教えてください。

工学と教育学の両方に興味があり、教育学部と工学部で迷っていたところ、職業能力開発総合大学校を見つけたことが理由です。

この学校は特殊でして、厚生労働省がつくった省庁大学校なんです。防衛省の幹部を養成する目的で防衛大学校があるように、厚生労働省が所管の職業能力開発総合大学校も、全国の職業能力開発促進センター(通称:ポリテクセンター)や職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校(通称:ポリテクカレッジ)で工学技術を教える先生などを養成するという目的がありました。

高度な工学技術を高レベルに指導できる人材を育成するため、研究室も多岐にわたっていましたね。最先端技術を研究する工学部のような研究室もあれば、工業教育について追究する教育学部のような研究室もありました。

-600x417.jpeg)

―工学と教育学に興味を持ったのは、それぞれいつ頃でしょうか。

工学については中学校くらいから興味を持ちました。エジソンのような発明家と呼ばれる人たちに感銘を受けましたし、当時はノーベル賞を取られた方が何人もいらっしゃって、そういったところに憧れを感じていたんです。

教育学については、教師という職業に漠然と関心を持っていたからです。中学校では生徒会の学級委員長や部活動の部長を担当していたので、「人をまとめる」ということに興味を持っていました。

—職業能力開発総合大学校では、最終的に工学系・教育学系のどちらの研究をしましたか。

私はかなり迷った挙句、特に電磁気学に興味があったので、原子力発電所の検査に用いられる電磁気センサーの開発に取り組んでいる、工学系の研究室に入りました。当時は原子力や核融合が資源の少ない日本における「夢の技術」として脚光を浴びていた時代で、私もそれに携わってみたいと思ったのも、その研究室に入った理由の1つです。

研究室の先生は東京大学の原子力研究施設から移ってこられた方でして、東大と共同研究をしていました。私も何度か東大に行く機会をいただき、東大生とディスカッションできるような環境で研究開発できたのが良かったです。

—その研究室の先生の存在は、今の大学教員としての仕事に影響していますか。

そうですね。先生は非常に若くて精力的で、上から目線で指示を出すのではなく、自ら実験や計算をしている姿を見せてくれたんです。また、関係する民間企業や学会の活動にも積極的に参加させていただきました。最先端の技術に携わりながら、私たちのような学生にもちゃんと指導するという教員の仕事は素晴らしいものだと思うようになりましたね。

ただ、職業能力開発総合大学校から大学の教員になるケースはそこまでありません。研究課程(修士課程)に進学した後、全国にある職業能力開発大学校/短期大学校の講師として働くことにしました。ここでも、最先端技術に関わりながら、学生を指導できると考えたからです。

—職業能力開発大学校での仕事内容を教えてください。

「学生指導」「民間企業への技術支援(共同研究)」「離転職者に対する職業訓練」の3つが軸です。まずは岡山県にある中国職業能力開発大学校に赴任し、その5年後、青森県の職業能力開発短期大学校に移りました。全国規模の組織で、定期的な異動があるんです。

—そこから久留米高専の教員に転職された理由は何ですか。

中国職業能力開発大学校では岡山大学や民間企業とも共同研究をしていたのですが、青森の職業能力開発短期大学校は短大なので学生が少なく、共同研究の案件も少なかったので、離転職者に対する職業訓練の業務が多くなっていたことです。もちろん重要な仕事なのですが、私が元々思い描いていた理想の教員像は、研究室での先生のように、最先端の研究をしながら学生も指導するというものでした。青森の職業能力開発短期大学校でそれを実現するのは難しいと考え、大学に移ろうと考えるようになったのです。

その際、中国職業能力開発大学校の当時の校長から「これまでの経験は、大学だけでなく、高専でも生かせるのではないか」とアドバイスをいただきました。職業能力開発大学校と高専は似ている部分があり、高専でも「学生指導」「民間企業への技術支援(共同研究)」ができるとおっしゃっていただいたのです。そこで、当時ちょうど出ていた久留米高専の公募を受け、ご縁があって採用いただきました。

高専教員から大学教員に。電磁気センサーの研究内容

—久留米高専に着任されて、印象はいかがでしたか。

高専生との出会いは大きなカルチャーショックした。というのも、私は神奈川県出身で、高専がどのような学校なのかほとんど知らなかったんです※。

※かつては幾徳工業高等専門学校(1978年廃校)や桐蔭学園工業高等専門学校(1991年廃校)があったが、現在の神奈川県には高専が存在しない。ちなみに、幾徳工業高等専門学校を母体として1975年に幾徳工業大学(現:神奈川工科大学)が、桐蔭学園工業高等専門学校を発展改組して1988年に桐蔭学園横浜大学(現:桐蔭横浜大学)が誕生している。

高校生の年齢から大学の工学部で使う教科書で勉強していますし、先生方もみなさん博士号を持っておられました。設備も充実していて、図書館も大変な蔵書数でしたね。学生の偏差値もすごく高く、非常に良い環境でした。

高専は私にとって理想的な学校でした。非常に優秀な学生に対する技術教育と、企業との共同研究が自由にできましたし、当時は研究費もすごくいただけたんです。本当に良かったと思います。

—久留米高専から現在の大分大学へ移られた理由は何ですか。

「学生が就職する最後のところまで指導したい」という思いが生まれたからです。

本科5年生の卒業研究、その後の専攻科も合わせると、高専の研究室では合計3年間の研究指導ができます。優秀な学生ばかりで、学会賞を受賞する人もいましたね。しかし、優秀な学生ほど、良い大学・大学院に進学していました。そこに中途半端さを感じた私は、「学生が就職するところまで見届けたい」と思い、大学に移ることにしたのです。

嬉しかったのは、久留米高専で教えていた研究室の学生たちが、久留米高専の専攻科や熊本大学に進学・編入後、大分大学の大学院に進学してくれたことです。大学院まで指導できて、しっかりと就職先に送り出すことができました。

—大学での研究内容について教えてください。

学生時代から引き続き「電磁気現象を利用した計測・診断手法」に携わっており、もともと原子力発電所を非接触で検査するために開発された電磁気センサーを、別の場面で応用展開できないか研究しています。

例えば、航空機のボディに使用されているCFRP材(炭素繊維強化プラスチック)の剥離の検知や、地熱発電所の鋼管内に付着する温泉スケール※の厚み測定への応用を目指し、企業と共同研究しています。こういった検査では従来、超音波やX線を用いたセンサーが使われていますが、それぞれに課題があるのです。

※温泉水に溶け込んでいた成分が固形化したもの。「湯の華」とも呼ばれる。

超音波は検査対象との間に空気があるとうまく計測できないので、検査対象にジェルを塗ってセンサーと接触させることで、空気に触れないようにする必要があります。ただ、航空機のような工業製品にセンサーを接触させるのは避けたいですし、ジェルを拭き取る作業も面倒です。ジェルによって錆びてしまう可能性もありますね。また、地熱発電所の鋼管には100度を超える温泉水が流れているので、ジェルはすぐに蒸発しますし、接触検査だと熱でセンサーが壊れてしまう可能性があるんです。

ですので、非接触で検査できるX線が現在はメインで使用されていますが、X線発生装置の反対側にX線カメラを置かなければならず、航空機や地熱発電所の鋼管を検査するとなると、装置が大きくなってしまいます。さらに、大型の対象物だと強力なX線が必要になり、被曝の危険性もあります。

しかし、こういったケースで電磁気センサーを応用することができれば、非接触かつ簡単な装置で、低コストで検査することができるのです。CFRP材の検査は基礎研究段階ですが、地熱発電所の鋼管の検査は、大分県にある日本最大の地熱発電所「八丁原発電所」で実証実験を繰り返し行っており、検査機のプロトタイプ作成を行っています。

目標を明確にし、学びへの熱意を

—学生教育で大切にしていることは何ですか。

授業では、目標とする具体的な技術成果物を最初に見せてから、その動作原理や関連するさまざまな現象などを学生個々人に強く認識してもらっています。また、研究室配属の学生に対しては、まず研究課題の最終目標を認識してもらい、その目標に到達するための計画を作成させ、ある程度の自主性を尊重しつつ失敗も大きく認めて、目標達成の喜びを感じてもらいたいと考えています。

1-600x398.jpg)

目標を設定することは、今の学生にとって特に重要性が増していると思います。私が学生だった頃は、先生から「とにかく読んで勉強しなさい」と難しい教科書や論文を渡され、それが最終的に何の役に立つのか分からないまま読んでいました。今の学生にそのようなことを言っても読まないと思います。

一方で、ゲームはゴールがはっきりしていますし、YouTubeやTikTokなどは必ずその時間内に動画が終わるという見通しがあります。目標がはっきりしていると、集中して一生懸命取り組むんですよ。ですので、授業でも研究でも最終目標をちゃんと明確にしておくことが重要です。そうすれば準備もできますし、どのように進めていけばいいかもイメージできます。

私の研究室で行っている研究テーマは全て、民間企業を含めた外部機関との共同研究です。特に民間企業は営利目的で研究していますので、納期などの最終目標が明確にあります。そういった共同研究に学生を参加させて、みんなが平等な立場で新しいモノづくりをすることができる環境を目指しているところです。

―教育面における、後藤先生の今後の目標を教えてください。

生涯をかけて一人でも多くの博士号取得者を輩出し、世界に大きく貢献できる研究者・技術者の育成に尽力していきたいと考えています。

日本の博士号取得者が減少傾向にあるのは大きな問題です。先進国の中で博士号取得者が減っているのは日本くらいで、そのほかは基本的に増加傾向にあります※。

※文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2024」によると、人口100万人当たりの博士号取得者数(2022年度)は、日本が126人なのに対し、イギリスが342人、ドイツが330人、韓国が344人、アメリカが286人、フランスが144人、中国が58人となっている。2010年度の人数と比べると、日本とフランス以外は増加している。

この理由としては、産業界の構造的な問題や、大学内で醸成されている「博士号をとっても就職は有利にならない」といった空気感が挙げられると思います。私は、博士号は運転免許みたいなものだと捉えていまして、早い時期に取って、その後の実践で経験を積んでいくべきだと考えているんです。レベルの高い人材が国際的に活躍できる社会の実現に貢献できればと思います。

—学生が勉強・研究するにあたって、奨学金が必要になる場合があります。日本高専・大学支援財団の選考委員として、どのようなことを心がけていますか。

単なる成績や実績だけでなく、学生一人ひとりの熱意や将来への志を丁寧に汲み取ることを大切にしています。奨学金支援は、“経済的な事情”に左右されずに、意欲ある学生が高等教育を受け、自らの可能性を最大限に発揮できる社会を実現するために、極めて重要な取り組みです。大分大学ですと、学生の7割以上が奨学金を利用しています。

“経済的な事情”に関しては、もちろん家計が苦しいというケースもありますが、「留学したい」や「研究設備を整えたい」といった、より高レベルな勉強・研究のために支援が必要というケースも相当します。「学びへの熱意」を重視し、学生の成長のきっかけとなるような支援を届けることで、社会全体に希望と活力をもたらすことができれば幸いです。

また、日本高専・大学支援財団の奨学金は返済不要の給付型です。奨学金の種類として「貸与型」もありますが、ある意味「借金」であるとも言えますから、学生の負担を考えても、日本高専・大学支援財団のような取り組みは非常に意味があると思います。

—最後に、高専生や、高専を目指す中学生へのメッセージをお願いします。

高専生は若い段階から専門的な知識や技術に触れ、自ら考えて手を動かす力に長けていると感じています。実験や実習を通じて実践的な力を身につけており、大学に進学した後も、その経験が大きな強みとなっています。ですので、自らの専門に誇りを持ち、ぜひ探究心を持って学び続けてほしいです。

そして、これから高専を目指す中学生の皆さんには、「ものづくりが好き」「理科や数学が面白い」と思う気持ちを大切にしてほしいです。高専は、自分の好きなことを深められる場です。自分の興味を信じて、一歩踏み出してみていただければと思います。

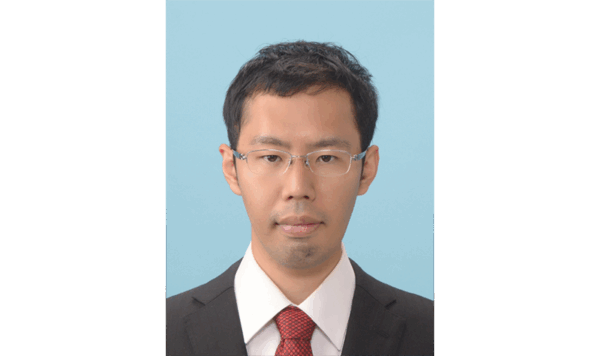

後藤 雄治氏

Yuji Gotoh

- 大分大学 理工学部 理工学科 知能機械システムプログラム 教授

1991年3月 私立横浜高等学校 特別進学クラス 卒業

1996年3月 職業能力開発総合大学校 長期課程 電気工学科 卒業

1998年3月 職業能力開発総合大学校 研究課程 工学研究科 電気・情報専攻 修了

1998年4月 中国職業能力開発大学校 電子技術科 講師

2002年9月 岡山大学 論文博士(工学)

2003年4月 青森職業能力開発短期大学校 電子技術科 講師

2003年9月 久留米工業高等専門学校 電気電子工学科 助手(助教)

2007年4月 大分大学 工学部 機械・エネルギーシステム工学科 准教授

2020年4月 大分大学 理工学部 創生工学科 福祉メカトロニクスコース 教授

2023年4月より現職

久留米工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「自分はどうありたいか」で考えれば将来は無限大。高専を卒業し、今はスポーツビジネスの現場へ

- アイリスオーヤマ株式会社 会長室

株式会社ベガルタ仙台 ファシリティマネジメント部(業務委託)

武市 賢人 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 「パワーバランスが取れた公平な訴訟」を目指して。「法律」という武器をつくって磨く、鍛冶屋になりたい!

- 広島商船高等専門学校 流通情報工学科 准教授

金子 春生 氏

-300x300.png)