香川高専を卒業後、立命館大学に進まれ、現在は同大学院で研究を続けられている小川将広さん。意外にも中学時代は理系科目よりも文系科目が得意だったとのことです。そんな小川さんに、高専進学のきっかけや、高専時代の思い出、現在の研究について伺いました。

中学校で受けた授業がきっかけで香川高専へ進学

―小川さんはどのような幼少期を過ごされていましたか。

小さい頃からレゴやプラモデルなどといった物をつくること自体が好きでした。バケツに入っているレゴを両親に買ってもらって、車を内装からつくってみたりしていましたね。

実は、国語や社会など文系科目が得意で、数学は苦手だったんです(笑) 当時、三国志がとても好きで、祖父の家に三国志があったのでよく読んでいました。同時に、SDガンダムで三国志武将にフォーカスした商品をつくって遊んでいました。

そんな中、技術の授業で「ブロックプログラミング」を使う機会があり、そこでプログラミングが面白いと思ったんです。ブロックプログラミングは、ブロックの中にコマンドが書かれていて、動きを指定するとその通りに動く仕様になっています。自分で動きのフローを考案するのが楽しかったですね。

そして、中学の進路指導で香川高専を知りました。プログラミングに興味を持ったので、自分の成績と相談しつつ、高専に挑戦しようと思い、電子情報工学科に進学しました。

―高専に進学されていかがでしたか。

5年生のときに北村大地先生の授業で、初めて機械学習に触れたんです。とても簡単なもので、たった2〜3時間だけでしたが、今の研究にも繋がっているほど印象に残っています。

犬と猫の画像を読み込ませて学習させ、新しい画像を読み込ませたときに犬か猫かを判別する実験をしました。しかし、たくさん画像を読み込ませすぎると「過学習」という状態に陥ってしまうので、そうならないように注意しなければなりません。モデルの組み立てを変えて、精度を上げていくことを同級生と競い合っていましたね。少しやり方を変えるだけでも精度は変わるんですよ。自分の中で法則性を見つけていくのが楽しかったです。

あとは歴史の授業が面白かったですね。與田純先生が担当してくださったのですが、テストは「100点満点+加点方式」だったんです。先生が作成した想定解はあるものの、学生の記述内容によっては、110点や120点を目指せるようなテストでした。

僕は暗記系の科目がとても苦手だったのですが、歴史は流れで覚えられたので、自分と合っていてすごく楽しかったです。100点を超えることはできませんでしたが、毎回高得点を取ることができました。

―高専時代はどのような部活に所属していたんですか。

部活は村上幸一先生が顧問をしてくださった、宇宙開発研究部に所属しました。もともとは卓球部で活動していのですが、同級生に声を掛けられたのがきっかけで部活を変えたんです。当時は研究部ではなく同好会でした。

最初はペットボトルロケットの中に入れたロガー(計測結果などを時系列に記録する装置)を打ち上げたりしていたのですが、だんだんマイコンやセンサーを使ってデータロガーも触るようになりました。メインの活動が気象衛星開発のコンテスト出場だったので、それに向けて活動していましたね。

コンテストでは、4人ほどのチームで割り振りをしながら進めたのですが、元々のスケジュール通りに進捗が進まないことが多かったです。今となっては普通のことだと感じていますが、思ったように進まない時にBプランを考えておく必要があることを学びました。

4年生の時には部長にもなり、人に教えるという経験もしました。人に教えることは経験してこなかったので、「どうやったらうまくいくんだろう」と考えましたね。「分からないポイントは人それぞれなんだ」とか、「説明ひとつにしてもいろいろなルートがあった方がいいのか」など、たくさんの学びがありました。

―どのような取り組みが印象的でしたか。

温度と湿度のデータを取って、そこから不快指数を算出してお知らせするWebページを作成したことです。熱中症になりやすいかどうかのひとつの指針と天気予報を一緒に載せたので、「この日のこの時間は暑さに気をつけてください」という、情報のまとまりがあるページになったと思います。

僕はRaspberry Piの構築をメインで担当しました。一番大変だったのは、湿球温度の計測です。湿球温度計をつくるために実際に綿を濡らして湿球にかぶせると壊れる可能性があるので、湿気温度の換算式を調べて対応したのですが、それがとても大変でした。

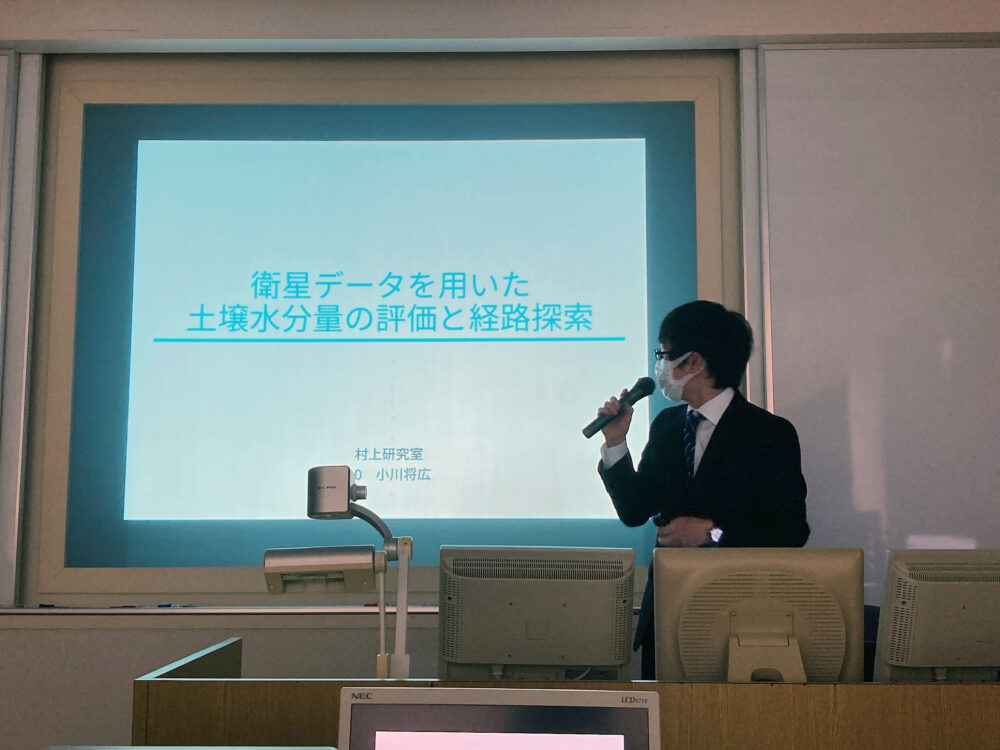

―卒業研究はどのようなことをされましたか。

村上先生の研究室で「衛星データを用いた土壌水分量の評価と経路探索」を行いました。これは、人工衛星が取得するデータを用いて畑の土壌水分量を測定・評価を行い、畝たてに適して水分量を持つ畑を選び、対象の畑を効率的に移動できる経路を見つける、という内容です。

香川県は農家さんが一つの大きな田畑を持っているというよりは、小さい畑をいくつも持っている場合が多いんです。1日でいくつもの畑の中に入って畝立てや種まきをするため、効率的に動けるルートを見つけることを経路探索の主な研究目的としました。

土壌水分量を評価ではJavaScriptを使用しました。それまで使ったことがなかったので、かなり時間がかかりましたね。コードが動いて経路が探索できた時は、とても達成感がありました。

話は逸れるのですが、村上先生は自衛隊出身でして、いろいろなルートから先生になる方法があることを学びました。実は今の指導教員の熊木武志先生も元自衛官なんです(笑) 村上先生のこともご存知だったので、世間は狭いなと思いました。

順風満帆にはいかなかった現在の研究

―現在は立命館大学にいらっしゃるんですね。

大学も大学院も「時系列予測モデルを使用した植物成長予測とその評価」という研究をしています。時系列予測モデルは機械学習で、「植物の成長がどう進んでいくのか」を予測して評価をするのが主な研究です。水耕栽培の野菜を使って研究しているので、温度や湿度、空気、飼料の濃度など、人間が調整できる項目を基にして、成長を予測しています。

―大学・大学院での研究で印象的だったことはありますか。

研究中で苦しかったことが2回ありました。まずは大学4回生ときに、方針を決めてプログラムを組んだのですが、プログラムがしっかり動くかどうかのチェックが全然終わらなかったんです。

思ったように動かなかったので、モデルの構成が合っているか、入力する変数の形がリファレンス通りになっているかどうかを本当に1行1行全部見ることになりました。直すところが見つかっても、どう直すかが少しも思い浮かばなくて辛かったですね。チェックバックで1〜2ヶ月ほどかかりました。

あとは修士1年の時、アイデアが全く思い浮かばない時があったんです。これができそうと思っても、それをどう実現させていくかのツールが全く思い浮かばず、これはもっと勉強しなければと、そこからひと月弱を勉強期間に充てました。

植物予測に絞ると参考文献がほとんどないので、金融予測、需要予測などの文献も読みました。僕の研究は時系列予測の分野なのですが、参考になるようなものをとにかくかき集めてきて、どこか研究に使えそうなものはないか調べたのは大変でした。ただそのおかげで、あやふやだったところが理解できましたし、アイデアを得るだけではなく、自分が今持っているものをより精査する段階としても必要な経験だったと思います。

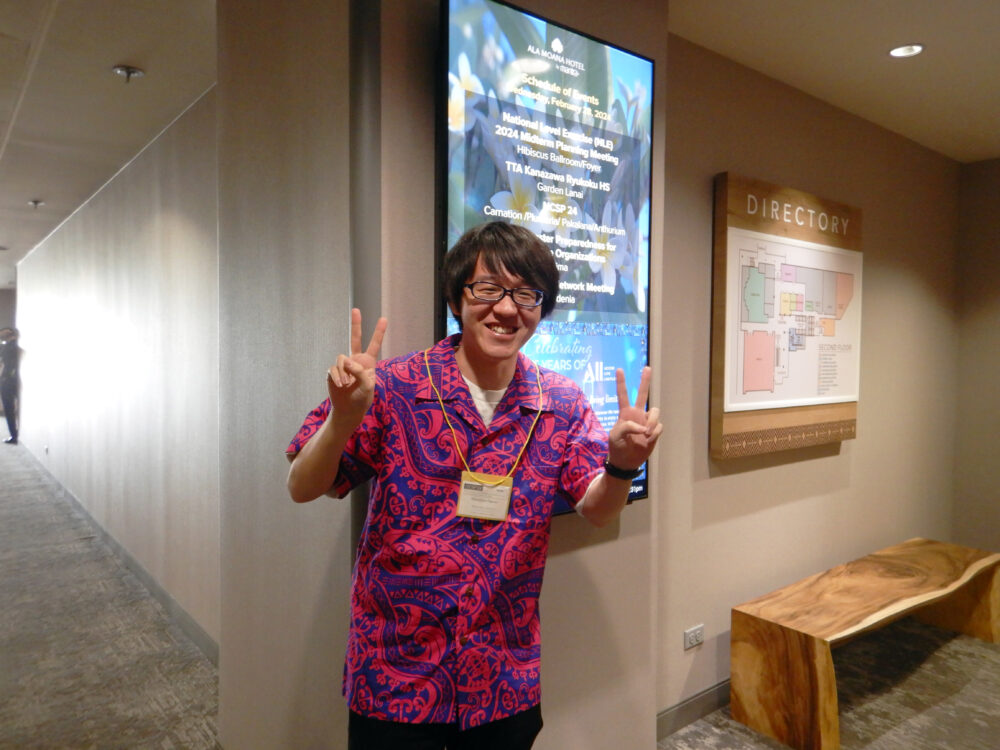

苦労も多かったので、自分が考えたものがうまくいったとき、プログラムが動いて精度が思い通りに出たときは嬉しかったです。研究室の方針として、少しでも成果が出たものは学会に出すことになっています。学会参加のため国内外問わずいろいろな場所に行けるので、それがモチベーションにもリフレッシュにもなりました。

今後は研究活動を頑張るのと同時に、ゆくゆくはオートメーション化をしたいという構想があります。ゴールに向かって今後も研究を続けていきます。

自分の「手札」を増やすためにやったほうがいいこと

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

僕は、「なんでもやってみること」を一番大事にしています。思ったことや興味を持ったことを調べてみるだけでもいいですし、面白いなと感じたことを深く調べると、自分のやりたいことに繋がると思うんですよね。

浅はかかもしれませんが、知識がついたらそれがゆくゆくは自分の手札になると思います。自分の好きなデッキを組んでいくためには他の手札も知らないといけないですが、手札を増やす手段のひとつが、「まずやってみること」です。やってみてあまり自分とは合わないと思ったことでも、それが記憶に残っていれば、もしかしたら活躍の場があるかもしれません。相性問わずひとまず触れてみる感覚があるといいと思います。

なかなか興味を持てないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば好きなキャラクターがいたら、その背景を知るなどのレベルでいいと思います。大きな興味を持とうとすると心理的なハードルがあるので、小さいところからポツポツ増やす方が面白くなるのではないでしょうか。

大学に進学すると、深く極めることになるので、興味から入った分野がかなり鮮明になってきます。そして、そのフェーズだからこそまた見えてくることがあるのです。僕は今極めている段階ですが、表層ではなく真相を見たからこそ、表では見えなかった繋がりが裏から見えるんです。それが深掘りしていくことの面白さかなと思います。

ぜひ、高専で自分だけの「手札」を増やしてみてください。それが将来、自分を助けてくれると思います。

小川 将広氏

Masahiro Ogawa

- 立命館大学大学院 理工学研究科 電子システム専攻 博士前期課程 2年

2021年3月 香川高等専門学校 高松キャンパス 電子情報工学科 卒業

2023年3月 立命館大学 理工学部 電子情報工学科 卒業

2023年4月より立命館大学大学院 理工学研究科 電子システム専攻 博士前期課程

香川高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 大切なのは「双方向でのコミュニケーション」。学生の積極性を育てる、杉浦先生の授業方針とは。

- 大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科 教授

杉浦 公彦 氏