「ファインバブル」の研究を長年続けている高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科の秦 隆志教授。もとは地域の困りごとを解決するために始まった研究は、今やあらゆる産業に革命を起こしています。教授が描く、ファインバブルの未来とは。

あらゆる課題をバブル(泡)の力で解決!

-先生の研究テーマ「ファインバブル」とは、どんなものですか。

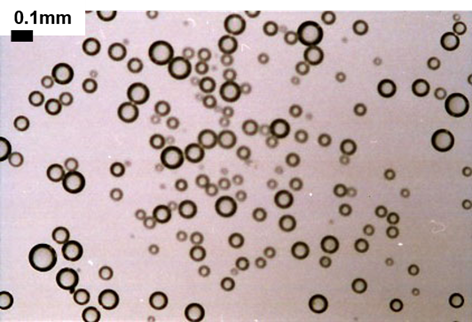

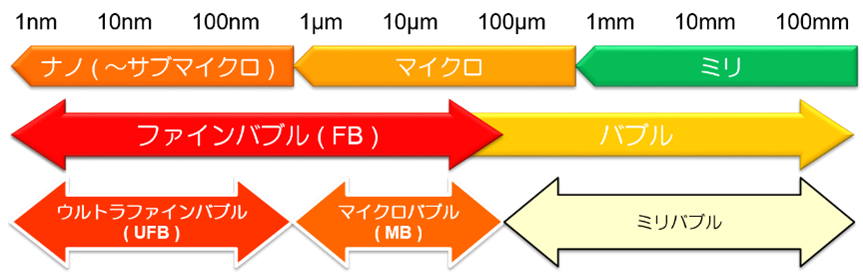

100マイクロメートル未満(0.1mm)の微細気泡のことを「ファインバブル」と呼びます。さらに厳密に言うと、1マイクロメートル以上100マイクロメートル未満のサイズは「マイクロバブル」、目には見えない小さな1マイクロメートル未満のサイズは「ウルトラファインバブル」に区別されています。

私達が日常でよく目にする普通のバブル(ミリバブル)は、水中で発生してもすぐに浮上して消滅しますが、ファインバブルはその小ささから長時間滞在し続けるという特性があります。このほかにも、表面に電荷を持っていたり、表面張力が引き起こす加圧作用を持っていたりと、さまざまな顔を見せるんです。ゆえに応用分野の広がりが大きく、さまざまな業界で活用されています。

例えば、西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本)は、サービスエリアやパーキングエリアに設置されたトイレの洗浄に、ウルトラファインバブルを活用しています。これまでは床に大量の水を散布してブラシで磨き、さらに水を回収するという非常に時間のかかる作業でした。

しかし、洗浄力が強いウルトラファインバブルを含んだ水道水を導入したことで、作業時間も使用する水の量も、大幅に削減されたそうです。

-研究のきっかけは、なんだったんでしょうか?

高知は農業と水産業が盛んな県なので、よくその方々からお悩みを聞くことが多いんです。あるとき「養殖の魚を運搬する際、酸欠になってしまうのを防ぐ方法はないが ?(土佐弁)」と尋ねられたときに、バブルの特性を生かしたら解決できるのではないかと思ったのがきっかけですね。研究を始めてからはもう10年程になります。

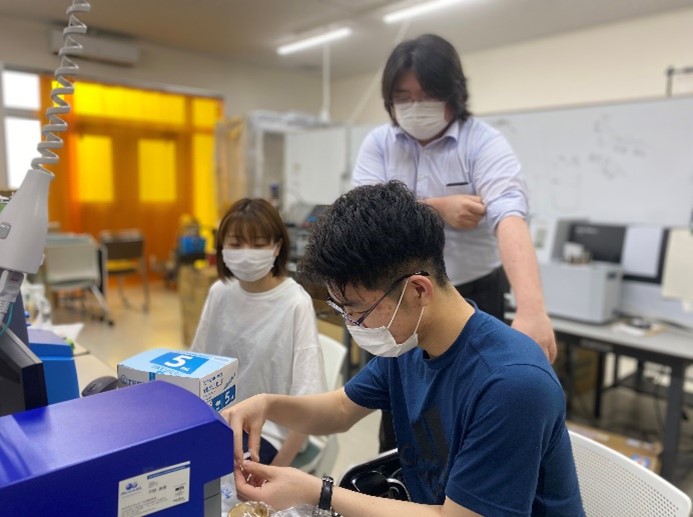

-地域に根ざしているんですね。研究には学生も参加するんでしょうか。

はい。高専の学生たちはみんな優秀ですが、学校の中でどれだけ成績が良くても、社会に出たらすごい人はたくさんいます。学生のうちから外に出てたくさんの現場を経験し、多くの大人と知り合うことは、1人ひとりの伸びしろを育てる意味でも大切だと思うので、できる限り参加してもらいますし、学生も参加したいと言っていますね。

「ひらめき」は意外なところに

-子どもの頃から研究には興味があったんですか。

いや、それがあんまり(笑)。昔は、黒澤明監督の『七人の侍』やロブ・ライナー監督の『スタンド・バイ・ミー』に憧れて映画監督になりたいと思っていました。でも、あるときから自分には映画を作ることは無理だなと悟って、そこからは映画鑑賞はただの趣味になりましたね。

なぜこの道に進んだのかといえば、進路を考えていた頃がちょうどバイオテクノロジーの研究が盛んな時代だったからでしょうか。「新しい分野に挑戦してみるのもいいな」「バイオをやってみるのも面白いかもしれないな」と大学進学を決めて今に至ります。

-今も映画はお好きですか?

もちろんです。時間ができたら、新作・旧作問わずたくさんの作品を観ます。映画館で見るのが好きで最近だと『鬼滅の刃』や『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』を観に行きました。

私は、ただ対象物の前に座ってあれこれ考えるだけが研究ではないと思っています。ときには休んで、まったく違うことをやってみる。そうすると、頭のスイッチが切り替わって意外なひらめきが生まれることがあるんです。

例えば、ファインバブルの研究をしているときは「サンダーバード」に助けられました。劇中で「ジェットモグラ」という地底戦車が穴を掘る描写があって、そのシーンを何気なく観ていたときに「これはバブルができる技術に似ているんじゃないか」とひらめいたんです。それが異物も通すファインバブル発生器開発に繋がり、三菱電機さんの家庭用給湯器や、地元企業の坂本技研さんの発生器に採用されています。

(坂本技研:県内就職先として本校卒業生も活躍中 ! https://www.sakamotogiken.com/)

研究は研究、趣味は趣味で切り分ける人もいますが、個人的には完全に分けるのではなく、この2つがどこかでつながるのが理想ですね。ちなみに私は音楽も好きで、友人らとバンドを組んでライブをすることもあるんですよ。ライブハウスのときだけ髪が赤くなります(笑)。

地域を飛び出し、全国、そして世界へ

-先生の意外な一面が見られたところで、今後の目標を教えてください。

ファインバブルの研究を通して、高知だけではなく日本の産業にもっと貢献したいと思っています。ファインバブルの可能性は未知数で、例えば洗浄力を生かせば洗剤量も水の使用量も減るから、環境に優しい世界がつくれる。また、農業においてはファインバブルがマイナスに帯電するのでプラスに帯電する肥料が引き寄せられ、またそのバブルは根に吸着しやすいために、肥料が効率的に農作物に吸収、成長が促進されるという効果もあります。

これらは「SDGs」にもつながっているんです。日本発祥の技術としていつか世界に羽ばたくその日まで、これからも研究を続けていきたいと思っています。

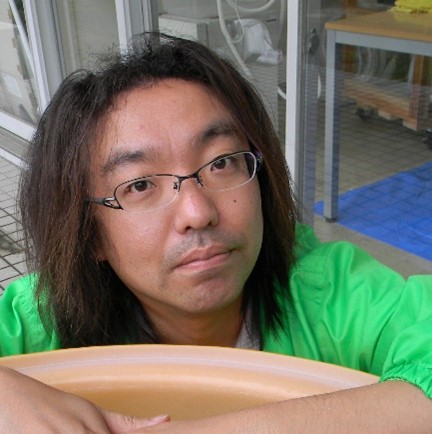

秦 隆志氏

Takashi Hata

- 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 教授

2000年 徳島大学大学院 工学研究科 博士後期課程 物質工学専攻 修了

2000年 徳島大学 サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(中核的研究機関研究員)

2001年4月 高知工業高等専門学校 物質工学科 助手を経て、2020年4月より現職

アクセス数ランキング

- クラゲと生物の共生関係に魅せられて13年。幼少期の原体験が天職に巡り合わせてくれた

- 広島大学 瀬戸内CN国際共同研究センター 特任助教

近藤 裕介 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

- 「高専生はかっこいい!尊敬する!」学生に厳しかった安里先生の、考えが変わったきっかけとは

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

安里 光裕 氏

- 小さな感動・大発見を求めて——物理学者が挑む「超新星爆発」の謎の解明

- 沼津工業高等専門学校 教養科 教授

住吉 光介 氏

- アルバイト、闘病、フリーランス、転職——人生のさまざまな場面で道を切り拓く、高専で培った知識と技術

- 株式会社マティクスリテールサービス カーセブン岡山平島店/岡山青江店 店長

北野 敦司 氏

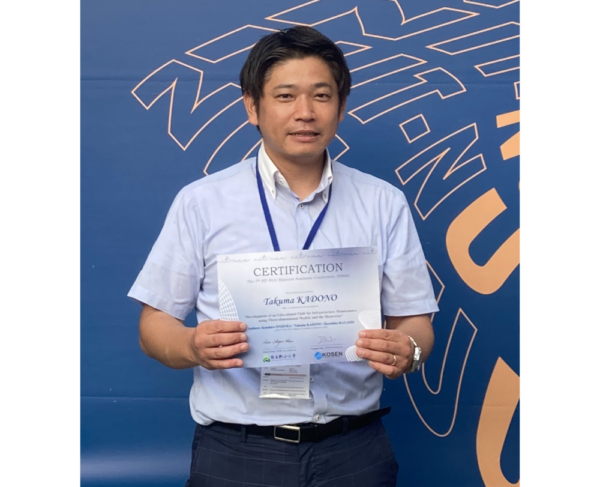

- 34歳で研究者へとキャリアチェンジ! 高専生・社会人・研究者の経験を持つからこそできることを

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 建設コース 講師

角野 拓真 氏

- 勉強だけが学びではない。学生と受け継いでいく、研究室での「6つの基本方針」

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 教授

飯島 道弘 氏

- 高専から東京大学大学院へ。進学して感じた「高専の強み」と、「進学するメリット」とは?

- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)

廣田 主樹 氏

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)

山本 真生 氏

-300x300.jpg)