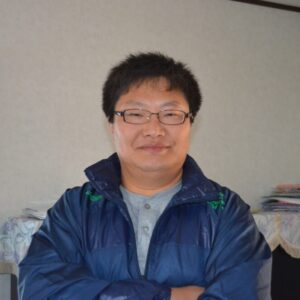

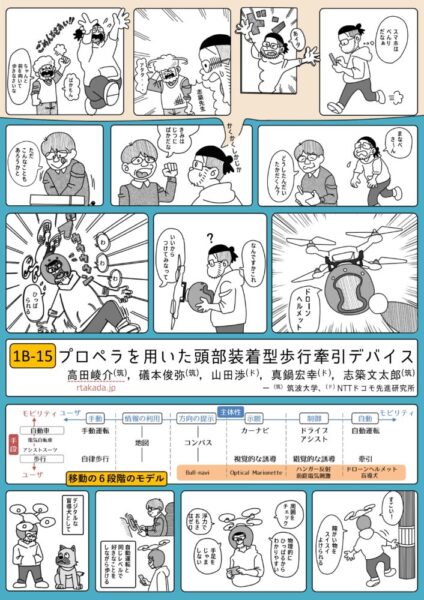

神戸高専の電子工学科を卒業した髙田崚介先生は、2021年から母校で務めながら、人間と機械をつなぐ「ヒューマンインタフェース」に関する研究を続けています。「高専入学時は漫画家になろうと思っていた」と話す髙田先生は、どんな経緯で現在の仕事に就いたのでしょうか。

専門知識を蓄えた漫画家になろうと思い、高専へ

―神戸高専に進学した理由を教えてください。

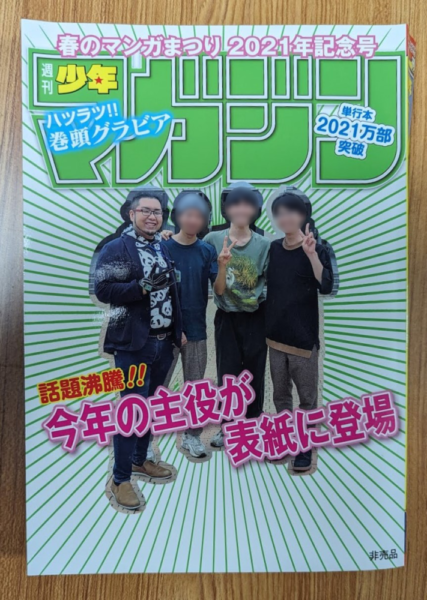

小学生の頃から漫画を読んだり絵を描いたりすることが好きで、将来は漫画家になりたいと思っていました。中学で進路を考える際にもそれ以外にやりたいことが思い当たらず、しかし一方で「漫画家一本で食べていくのは難しいだろう」とも感じていました。

そんなことを考えながら進学校の見学に足を運ぶ日々の中で、ふと「高専って自由だし、いいかも」と思いました。6歳上の兄が高専出身で、毎日楽しそうに過ごしている姿が印象的だったからです。「高専に行けば、他の作家にはない専門的な知識を持った漫画家を目指せるし、手に職があれば万が一のときにも安心できるかも」——そんな思いから、高専進学を選びました。

―実際に入学してどうでしたか。

課題やレポートが多くて大変でした。兄の姿を見て、てっきり高専は楽な場所だと思っていましたが、まったくそんなことはありませんでした(笑)

また、せっかく高専に入ったのだから工学の世界に浸ろうと思い、入学後は電子計算機部(電算部)に入り、プログラミングを学び始めました。ほかにはプログラミング知識を競い合う「高専プロコン」や自律移動型ロボットの競技会「ロボカップ」に出場したり、アルバイトでガジェット系ニュースサイトのライターをしたり……本当にいろいろな経験をしました。

好奇心が強かったと言えば聞こえはいいですが、半分くらいは「何かを成さなければ」という焦りがあったと思います。他高専の学生と交流をしていると驚くほど優秀な人がたくさんいて、彼らと肩を並べるには色々なことをやらなければと必死でした。

また、こういった活動をするうちに、プログラミングをするのは楽しい一方で、これをメインにするのは無理だなとも思い始めていました。夢中でプログラミングにのめり込んでいる友人と比較し、自分の才能に限界を感じたのです。

―現在の研究分野に出会ったのはいつ頃でしょうか。

2、3年の頃です。高専の卒業生であり、大阪大学の博士課程の方が非常勤講師として指導に来てくださいました。その方の研究分野が、人間と機械をつなぐ「ヒューマンインタフェース」で、授業の合間に研究に関する話を聞くうちに、どんどん興味がわいてきました。

ヒューマンインタフェースとは、主に人間と機械が情報をやりとりするための手段を指します。身近なものでいうと、パソコンのキーボードやスマートフォンなどもこれに分類されます。

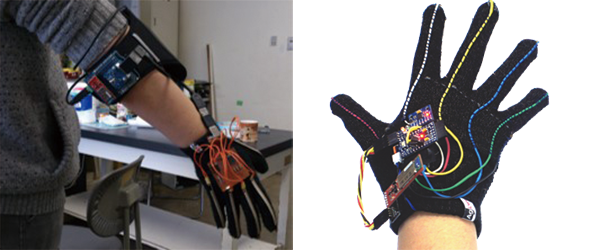

インタフェースをデザインするのは漫画を描くことにも通じる部分がありますし、心理学にも興味があったので、人間が操作しやすいインタフェースの研究をすることは自分に向いているだろうと思いました。なおかつ、高専で学んだハードウェアの知識も存分に生かせます。「これだ!」と直感しました。そして、5年の卒業研究では手袋型のスマートフォンをつくってみたいという思いから、「データグローブ」を研究テーマにしました。

そして、現在に至るまで、人の行動や状態をセンサーを使って計測・判別する「ヒューマンセンシング」「ヒューマンインタフェース(主に入力インタフェース)」の研究をしています。なかでも、導電繊維を用いたウェアラブルセンサ(データグローブなど)がメインです。

恩師の跡を継いで母校の教員に

―その後、専攻科に進んだのはインタフェースの研究を続けたかったからでしょうか。

「就職をするならベンチャー企業に行きたい」と考えていましたが、肝心の行きたい企業が見つからず、それなら研究分野を極めようと思ったからです。専攻科では友人とゲームをつくったり、IVRCというバーチャルリアリティのコンテストに出たり、卒研で扱ったデータグローブの研究をしたりしているうちに、どんどん研究がおもしろいと感じるようになっていきました。

それからは学会に勝手に申し込んだりコンテストに出たり、とにかく自分の研究を外に出すことに力を入れました。世間一般的なエンジニアのイメージは「口下手」だと思うのですが、作品を生み出した張本人であるエンジニアは、誰よりもその魅力を世の中に伝えられるはず。だから、私は発表ができるエンジニアになりたかったのです。もともと人前で話すことが得意だったというのもあります。

―大学院に進学した経緯を教えてください。

「もっと研究をしたい」と思い始めていたときに、同期の友人から筑波大学のオープンキャンパスに誘われました。そこで、音の振動を使った研究のデモ展示をしていたIPLABという研究室に出会います。

研究内容に興味がわき、修士課程の先輩方との会話が盛り上がりました。ここなら自分にぴったりだと思いましたし、先輩方からも「来年からおいで」と声をかけていただいたので、受験をして、無事に進学できたときはうれしい気持ちでいっぱいでした。

修士課程修了後は、博士課程に進むか就職するかで迷いました。憧れの企業から内々定をいただいたときには心が揺れましたが、やはり研究を続けたくて博士の道へ。一度きりの人生、できるだけ後悔なく過ごしたいと思い、「博士を取るなら今しかない」と考えたのです。

―神戸高専の教員になった理由を教えてください。

博士課程まで進み、いよいよ進路を考えるタイミングで、お世話になった高専の先生が退官するという話を耳にしました。それに伴って公募が出たので「母校に顔を出そう」くらいの気持ちで面接を受けてみたのです。正直に言うと“記念受験”のような気持ちでした。

すると、本当に受かってしまって(笑) 他の企業や大学の先生から声をかけられたこともあり、散々悩みましたが、あれこれ考えるうちに「恩師の跡を継ぐのも悪くないな」という結論に行き着きました。私は常々、死ぬ間際に「いい人生だったな」と思える生き方をしたいと思っているので、母校で教鞭を執った経験はきっと満足度が高い経験になるだろうと思い、着任を決めました。

改めて振り返ると、私が何らか選択をする際は、自分の人生をどうブランディングしていくかを常に考えているような気がします。

高専で「オンリーワン」の人間になる

―現在の取り組みを教えてください。

最近では、学生発案のもと、「靴下への拡張」「カーペットを組み合わせる」「布キーボード」「しっぽ型センサー」といった研究も研究室として行いました。これまでの積み重ねにより、従来のウェアラブルセンシングでは難しかった機能を実現できています。今は、さまざまな衣類や環境に利用できないか、センシングの精度を上げられないかを模索している段階です。

電算部の顧問も務めていて、2022年は13年ぶりにプロコン2部門に出場、2023年は初のプロコン全部門への本戦出場にいたりました。

―学生を指導する上で心がけていることを教えてください。

高専5年のポテンシャルは大学生や大学院生に引けを取らないと思っているため、研究室ではアイデアの発案から参考文献調査、実装、実験にいたるまですべて学生主導で進めてもらっています。電算部のプロコン出場に関しても、私がやったのは事務的なことや引率などのサポート程度です。言い換えれば、学生たちを信用しています。

また、最近は、試験は持ち込みやカンニングペーパーをOKにするなど、準備力・知識の活用や応用といったスキルを問うものにできないか試みています。そのほか、授業や担任クラスのホームルームでは企業やOBの方を呼んで講演していただいたり、個別面談の機会を増やし、早めに進路について考える場を設けたりするなど、将来につながるフックや進路選択のトレーニングができないか模索しているところです。

高専は実験や実習などのPBL(課題解決型学習)がダントツで優れているので、その部分をもっと広げていきたいと思っています。

―高専を目指す学生にメッセージをお願いします。

今はナンバーワンよりオンリーワンを目指す時代だと感じます。オンリーワンの人間になるには、自分の武器を増やすことが大切です。例えば、ただ漫画家になるのではなく「漫画家×テクノロジー」のように、掛け算できる強みを持つ必要があります。

その点、高専ではさまざまな経験やチャレンジができるので、自分の得意分野を見つけるには非常に良い環境だと思います。「高専に行くとものづくりの道にしか行けない」と思われがちですが、当時の私のように「他にはいない漫画家になるために高専で勉強をする」といった考え方だってできるのです。

もちろん、手に職がつくので就職先に困ることも滅多にありません。自分の得意分野で人生をブランディングしていけるよう、頑張ってください。

髙田 崚介氏

Ryosuke Takada

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

2013年3月 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 卒業

2015年3月 神戸市立工業高等専門学校 専攻科 電気電子工学専攻 修了

2017年3月 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻 博士前期課程 修了

2021年3月 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻 博士後期課程 修了

2021年4月 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 助教

2022年4月より現職

神戸市立工業高等専門学校の記事

-600x458.jpg)

アクセス数ランキング

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

- 自信を持て! 好きなことを突き詰めた先に答えがある。“鋼橋一筋”の教員が語る研究への情熱

- 長野工業高等専門学校 工学科 都市デザイン系 准教授

奥山 雄介 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- ノンストップで挑戦を続けた先に成長がある。米海軍基地で働きながら、世界遺産を通した平和を発信

- 米海軍横須賀基地 艦船修理廠 品質保証室 物理分析課

御堂岡 隼 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

- プログラミング少年から高専教員へ。教育・研究・セキュリティの三本柱で、高専の未来を創る

- 長野工業高等専門学校 工学科 情報エレクトロニクス系 教授

伊藤 祥一 氏

- やりたいことをすぐに実行できる自分でいたい。高専で磨いた行動力で、デジタルマーケティングの道へ

- 滋賀大学 経済学部 企業経営学科 4年

松本 彩夏 氏

- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に

- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師

村田 光明 氏