水質調査に夢中になった小学生が、東大に進んだのち高専教員に!? 現在までのキャリアや研究を通した教育について、東京高専の庄司良先生に話を伺いました。

始まりは自由研究だった

―研究者を目指したきっかけは何だったのでしょうか。

小学5年生の夏休みに取り組んだ自由研究が最初です。地元の神奈川に流れる、鶴見川の水質調査をしました。pHや透明度を調べる簡単なものでしたが、のめり込んでしまって。上流になるほど綺麗になるのが楽しくてしょうがないんですよ。

自由研究のなかで、ある地元企業の工場排水が流れる前後で水質が大きく変わることを突き止めました。「すごい発見だ!」と思って先生に提出したら「(問題になるから)コンテストには出すな」と言われて(笑)。

なんで正しいことなのに言えないんだろう。もっと研究して証拠を集めたら認めてもらえるのかな、と考えました。それで、将来は大学で水質の勉強をしようと決めたんです。

―小学5年生で進路を決めたなんて、すごいですね。

今までずっと水一筋です。中学に上がっても、暇を見つけてはあちこちの川に行ってサンプルを集めていた。水質マニアですよ(笑)。

高専生のイメージは「バカまじめ」

―では、大学では研究に没頭されたのでしょうか?

大学に晴れて合格したんですが、山岳部の活動に熱中してしまいました(笑)。山に流れる沢や滝に入って上流を目指す「沢登り」ばかりして、勉強はそっちのけ。授業も後ろのほうで聞くような学生です。

大学3年生のとき、高専からの編入生がやってきて、初めて高専というものを知りました。神奈川には高専がないので、それまで進学の選択肢にもまるでなかったんです。

彼らは「かぶりつき」と呼ばれる、教室の一番前の席に座っていました。授業が始まる前から座席に名前を書いた紙を置いて予約しているんですよ。すごく真面目だな~と思っていました。

普通に受験して入学した学生に比べて特別テストの点が高いという訳でもないのに、実験・レポートになるととても敵わない。書き上げるのがすごく早く、内容もしっかりしていて驚きました。いつも見せてもらっていましたね。

こんなに良い仕事は他にない

―高専教員になろうと決めたのは?

修士課程のとき、内地留学で研究室に来ていた東京高専の先生と打ち解けて毎晩のように飲みに出かけました。そこで高専の仕事について教えてもらったんです。

ちょうど塾や家庭教師のアルバイトで高校生を教えていた頃でした。生徒の成績が伸びるのが楽しく「先生に向いているのかも」と思っていたんです。大学ではなく、高専の教壇に立つのもいいな、と考えはじめました。

東京高専で公募があると聞いて面接を受け、入職が決まりました。実際に働いてみると、部活動の顧問や寮の舎監など、想像だにしなかった仕事が山積み。慣れるまでは大変でした。

今は顧問も舎監もすべて楽しいですね。こんなに良い仕事は他にないな、と思います。授業の負担は大きいし実験も多い。大学の先生に比べて、研究に割ける時間は半分くらいなんじゃないでしょうか。

それでも、若い芽が物事をぐんぐん吸収していく様を間近で見られるのはとてもうれしい。未来のパイオニアを育てる、をモットーに教えています。

離れて気づく高専の良さ

―楽しさに気づいたきっかけはありましたか。

入職して5年ほど経ったころ、アメリカのデラウェア大学に1年間、研修に行くことになりました。研究に集中できる素晴らしい環境ではあったのですが「高専で学生教育をしながら研究をするほうがおもしろかった」と感じました。

自分の研究テーマをきっかけに育ち、一人前になって巣立っていく。大変なこともありますが、研究と教育、2つの仕事を両輪で回していけるこの仕事だからこそ見られるものですよね。

―先生の研究室で取り組んでいる工夫をお教えください。

専攻科の教え子には研究時に査読付きの論文を書くよう指導しています。

査読がある論文をつくりあげるには大変な手間がかかりますが、第一著者になった論文を1つ持っているだけで、大学編入や大学院進学での評価が変わる。研究しながら生活費の援助を受けられる、学振(日本学術振興会)の特別研究員採用にも有利です。

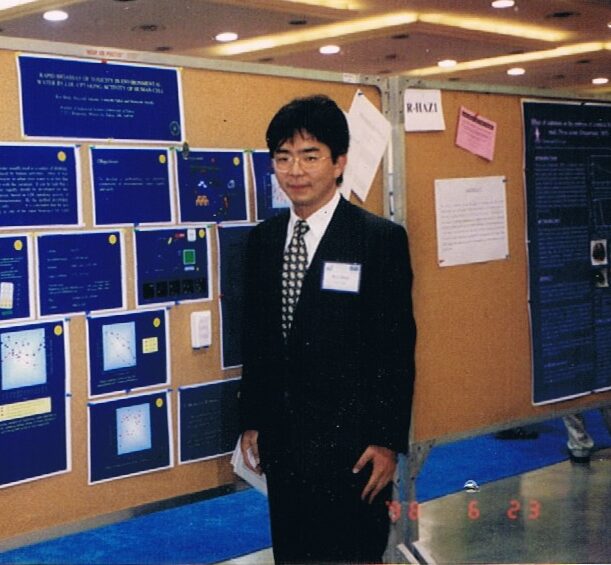

自分のように子どものころから研究の道に進むと決めているなら、高専への進学は良い選択だと思います。大学4年生と同じ学齢で、海外での学会発表や査読付きの論文を書く経験ができる。短期間で海外に通用するレベルのスキルを学べるんです。

―学生たちはどんな研究を?

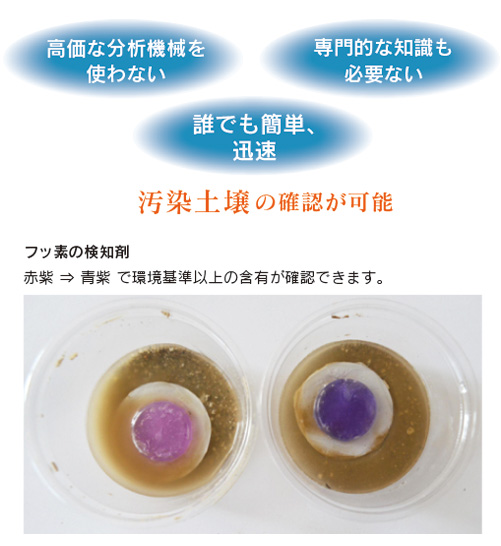

今の研究室メンバーは全員が企業との共同研究をしています。地元の中小企業から誰もが名前を知る大企業まで、それぞれ違うテーマです。

研究資金を獲得する場合、企業の協賛を得るか、文部科学省の科研費を申請するかのどちらかがほとんどです。最新の技術を求める、科研費をもとにした研究も大切ですが、社会の問題を解決しながら論文を書くほうが高専には合っているんじゃないか、というのが私の持論です。

自分の研究結果が社会の役に立つ。商品として世の中に出る。自分の努力がはっきりと見える共同研究こそ、技術者・研究者を育てる高専にはマッチしていると思います。

共同研究のノウハウを高専全体に

―現在はどんな業務を?

2016年から総合教育支援センター長になりました。東京高専で推し進める「社会実装教育」のため、企業からの相談をお聞きして適切な研究室と繋ぐ役割です。

産学連携なら、パートナーとのやりとりやブラッシュアップ、実際の社会にリリースされるまでのプロセスを学ぶことができます。普段の学習が実際の社会にでて役立っているのを見ると「こんな意義深い研究だったのか」と気づいてモチベーションがあがる。効率よく学生にとって良い経験になるはずです。

―いろんなクライアントがいる庄司先生だからこそできる役割ですね。

東京高専全体が社会の「困った」に対応できる、現場に寄りそった存在になっていけたらと思います。

庄司 良氏

Ryo Shoji

- 東京工業高等専門学校 物質工学科 教授

2000年 東京大学 工学系研究科 化学システム工学 博士課程 修了、東京大学生産技術研究所 所属。東京工業高等専門学校 物質工学科 入職

2005年 米デラウェア大学在外研究員として1年間留学

2020年 東京工業高等専門学校 物質工学科 教授

東京工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- スイッチひとつでジャンボタニシ撃退⁉ 農家を救う高専のものづくり

- 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授

柳生 義人 氏

- 源流は高専時代!? 多様化するキャリア形成のあり方を、3者3様のスタイルから感じる

- DoubleVerify Japan セールスディレクター

小松 昇平 氏

キリンビール株式会社 流通営業本部 広域流通二支社 EC部

棚田 祥太 氏

総合コンサルティング企業 テクノロジー所属

中谷 美咲 氏

- 高専から東大、そして地球掘削で世界へ。反骨心を武器に、カーボンニュートラルの未来をつくる

- ENEOS Xplora株式会社 サステナブル事業推進部 新規事業開発グループ

大備 勝洋 氏

- 「チャレンジから始まる道」──韓国から日本へ、そして教育者としての歩み

- 沼津工業高等専門学校 電子制御工学科 教授

鄭 萬溶 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

-300x300.jpg)