CdTe(カドテル)太陽電池の研究を中心に、放射線検出器の開発や海苔の育成診断技術の研究など、さまざまな分野で活躍されている木更津高専の岡本保先生。その幅広い研究テーマはどのようにして取り組むことになったのか?その裏には多くのご縁と、学生と二人三脚で研究に取り組む岡本先生らしい研究姿勢がありました。

恩師のひと声で高専に就職

―大学卒業後の進路は、もともと高専教員を目指されていたのでしょうか。

高専への就職を決めたのは、千葉大学時代の恩師に紹介いただいたのがきっかけです。私は千葉の館山市出身なんですが、当時は木更津高専のことは名前くらいしか知らなかったんです(笑)。赴任して20年ほど経つんですが、いまとなってはとても良いところに就職したなと感じています。研究はもちろん、ソフトテニス部の顧問にも就いていて、学生指導も楽しみながら取り組ませてもらっています。ソフトテニスは学生時代から続けているので、かれこれ40年くらい続けていますね。学生と一緒に楽しんで活動していますよ。

日本で唯一!?CdTe太陽電池研究とは

―現在は主にどういった研究をされていますか。

カドミウム(Cd)とテルル(Te)の化合物を使った半導体を用いたデバイスの開発を行っています。ただカドミウムはイタイイタイ病の原因になった物質ということもあり、日本では使われにくい材料です。それゆえ、いまのところ他にこの太陽電池を扱っている研究所はなく、私の研究室が唯一なんです。品質の良いものを簡単につくれるという特徴ある太陽電池なので、この技術をもっとほかに活かせればと思い、放射線検出器や光無線給電用受光器の開発などに応用することにしたんです。

CdTe研究を応用し、国家プロジェクトに参画

―CdTe太陽電池の技術を応用して、さまざま研究をされているんですね。

研究テーマの多くは「こういうことをやるにはCdTeが必要だから、岡本研究室に協力を求めよう」ということで、さまざまなところから話を頂いて進めているものになります。

例えば太陽電池を使って放射線検出をする研究では、過酷な環境でも使えて、非常に高い線量率の放射性を測定できるセンサーを開発する国家プロジェクトに参加しています。福島第一原発の廃炉に使う放射線センサーの開発です。こちらでは、光を当てるだけで電圧と電流を発生させる太陽電池の原理を使い、放射線を当てるだけで電圧と電流を発生させ、その電流値を測ることができる放射線センサーの開発を進めているんです。CdTeはもともと放射線に対する耐性が高い素材。また放射線や光が当たれば電流が流れるという非常にシンプルな構造なので、コンパクトなものがつくれるという特徴もあります。

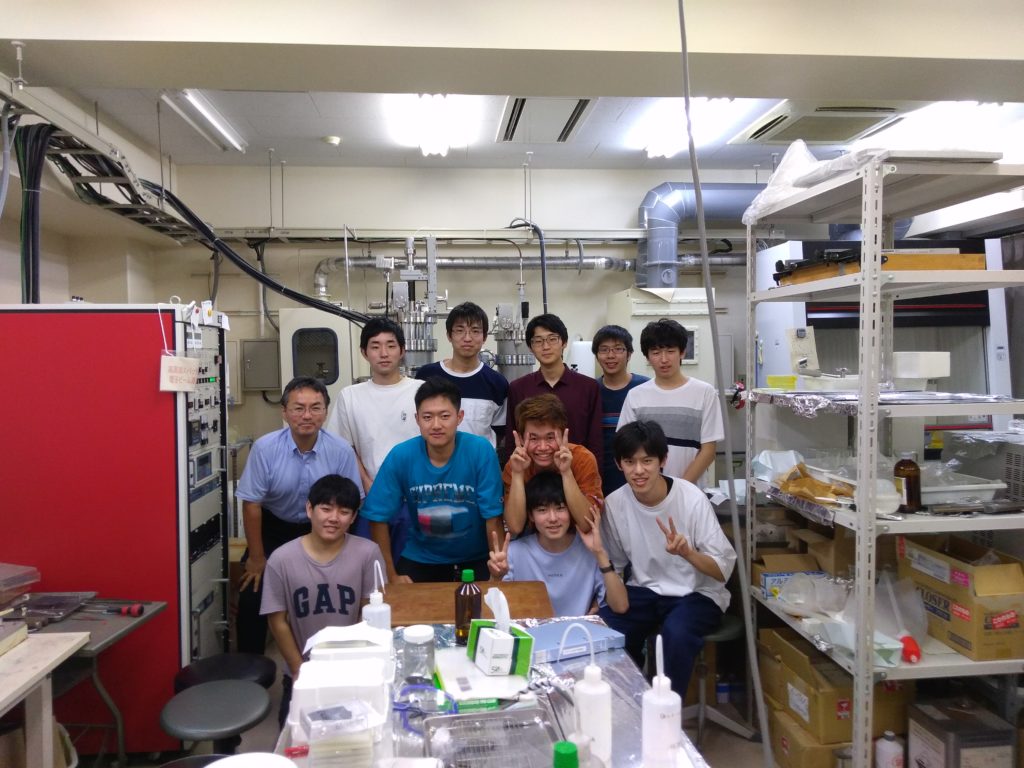

京都大学のほか、理化学研究所やJAXAなどと一緒に進めている研究ですが、もちろん学生も協力者として携わっています。理研やJAXA、大学が持つ大型設備を使った実験は勉強にもなるので、できるだけ学生と一緒に参加していますね。

これまでもそうですが、共同研究の話やご縁があった際にはできるだけ断らないと決めているんです。もちろん大変なこともありますが、そうやって引き受けていくと必ず次に繋がる何かがつかめると思っています。

地場産業と連携した海苔の育成診断とは

―「海苔の育成技術の開発」は、どのような経緯で始められたのでしょうか。

木更津高専に着任して数年目のとき、サンマやイカを漁獲するための集魚灯をLED化したいという依頼がありました。その研究をきっかけに千葉県の水産総合研究センターと関わっていくなかで、海苔の養殖においてなにか評価できないか、という話をいただきました。私の研究室では、半導体を評価する技術や設備がいろいろあります。そこでフォトルミネセンス法という、半導体に当てた光を物質が吸収し、高くなったエネルギーが基底状態に戻る際に発する光を調べることで、半導体のなかの欠陥や不純物などを評価できる手法を使って海苔に適用。海苔に光を当て、同じようなメカニズムで発生した光を分析し、海苔の病気やストレスの状況などを診断できるのではないかということで実験を始めました。結果としては、とても感度良く計測でき、この手法が有効だということが分かったんです。

いまでは、こういうストレスを感じるとこういう光り方になるとか、病気になったらこう変化するといったことが、いろいろと分かってきています。今後はその実用化に向けて取り組んでいきたいと思っています。

私は電気電子工学を教えていますが、海苔の研究をはじめ、違った分野の研究をすることも大事だと思っています。電気じゃなくてむしろ海苔の研究がやりたいという学生もいたりするんですよ(笑)。太陽電池の研究をする学生や海苔の研究をする学生など、学生もそれぞれテーマを持って研究をしていますが、近くに異なる研究をする者同士がいるので、お互いの研究を見ながら刺激しあっていると思います。それが木更津高専 岡本研究室の特徴でもあるんです。

想像以上の成果を出す高専生たち

― 一緒に研究を進める学生との接し方については、どのようなことに気を付けていますか。

基本的には、ひとりの研究者として対等に接し、研究もある程度任せて進めてもらっています。高専生全体の印象としては、非常に優秀な学生が多いと感じていて、テーマを出して「こういう事できないかな」と話をすると、私が想像した以上の成果を上げてくる学生がけっこういるのでうれしい驚きですね。

例えば、「異なる構造の太陽電池をつくってみて」と言うと、とある不純物の濃度を私では到底考えつかないような数値まで上げ、1%ほどの効率を10%まで高めた太陽電池をつくった学生がいました。想像していなかった成果を上げてきて、びっくりしましたね。

―今後の目標について、教えてください。

この研究がしたいというよりは、せっかくこれまで関わってきたCdTe太陽電池の作製技術や、海苔の研究の実用化に向けた取り組みに尽力したいなと思っています。とにかくいま進めている研究を突き詰める!ですかね(笑)。いろいろな研究に取り組んでいますが、忙しいという言い訳は出来る限りしないようにしています。たまにポロッと出ちゃいますけどね(笑)。忙しいは言い訳。まったく何もできないなんてことはないはず、ということで今できることを頑張ろうというのが目標です。

1991年 千葉大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 修士課程 修了

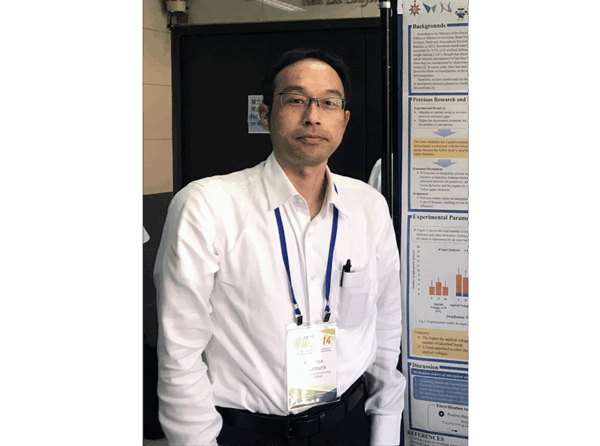

岡本 保氏

Tamotsu Okamoto

1991年 東京工業大学 電気電子工学科 助手

1995年 同大学 量子効果エレクトロニクス研究センター 助手

2000年 東京工業大学大学院 理工学研究科 電子物理工学専攻 助手

2001年 木更津工業高等専門学校 電気電子工学科 講師

2003年 同 准教授

2013年 同 教授

木更津工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

- 未知の可能性を秘めたプラズマ技術! 素晴らしいけど危険だからこそ、教育方法も改善していきたい

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 准教授

中村 翼 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 「宇宙」「ロボット」への憧れで会社を退職!? チャレンジの連続が人生を面白くする

- 芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科 教授

飯塚 浩二郎 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

-300x300.png)