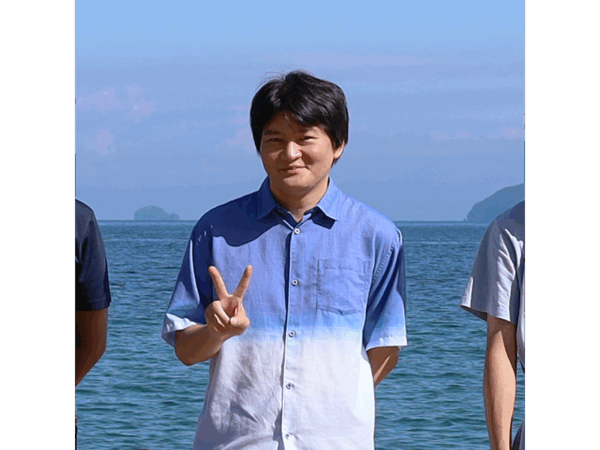

幼少期から好きだったガンダムを入口に、ロボット研究の道へと進んだ香川高等専門学校高松キャンパスの吉岡崇先生。高専から技科大へ、さらには社会人経験も積んだ吉岡先生の、ロボットひとすじの半生に迫ります。

小さい頃からガンダムに夢中

―どんな幼少時代・高専時代を過ごされましたか?

1987年生まれ、熊本出身です。小さい頃から好きだったガンダムがきっかけで、ロボットに興味を持ちました。高専に進むと考え始めたのは中学2年生の頃だったと思います。

高専進学を強く勧めたのは祖母。理由はわかりませんが、両親もその意見に賛成で、私も「好きなロボットの勉強ができるなら」と思い、自宅からも通学できる旧熊本電波工業高等専門学校に進学しました。

入学してからは、モータや回路についての知識が身に付いたので、中学年では回路づくり、高学年ではロボットの自作を始めました。当時は「ROBO-ONE」という二足歩行ロボットの格闘技コンテストが大人気。私もその世界に憧れてホームセンターやインターネット経由で部品を買い、ロボットづくりに励みました。

部活動は、このがっちりとした見た目の通り、柔道部に所属していました(笑)。なので、ロボットづくりは授業と部活動以外の時間に、自宅や高専の工作室で一人黙々と進めていましたね。

―その後、進学された長岡技大では、どのような研究をされていたのでしょうか。

私が所属していた大石研究室では、ロボットをはじめとしたメカやモータの制御を専門としていました。研究方針として、社会に実装することを前提にしていたので、企業との共同研究も多数実施していました。こうしてロボットを社会で役立てることは、私たちの業界では「産業応用」と呼んでいます。研究するだけで終わりではない。生活の支えになることがゴール、ということですね。

研究室での活動から、もっと視野を広げたい。論文第一主義でなく、お客さまや社会が求めるものに接して知見を広げたいと思い、一般企業へ就職することにしました。

安川電機には研究室の先輩や同輩・後輩が数多く在籍していたので、情報が豊富だったことも決め手の一つだったかもしれません。いつかは研究室に戻るかもしれないとも考えましたが、社会を知るチャンスだと一念発起して就職しました。

現場を知り、知見を広げた会社員時代

―安川電機では、どんなお仕事に携わっていたのでしょうか。

産業用モータを扱う「インバータ事業部」という部署に所属していました。モータは私たちの生活のあらゆるシーンに使われています。例えば、エアコンの室外機の中やエレベーター・エスカレーター・空調機器やダクトのファン。蛇口をひねって水が出てくるのも、水圧をかけるポンプがモータで回っているからです。

こうしたインフラは24時間動いているため、「省エネ」と「耐久性」が最大のポイントです。全国の大手電機メーカー各社は、しのぎを削りながら、なめらかでエコに動くモータの研究を進めています。

ロボットではなくモータを扱う部署に配属されたので、最初は煮え切らない思いがありましたが、1・2年と経つうちにその思いはすっかり消えていました。ロボットとモータは関係が深く、モータの知識やスキルがあればロボットの研究開発にも役立ちます。また、当時の同僚や上司に恵まれていたので、短くても5年くらいは企業で経験を積むつもりでした。

記憶に残っている仕事と言えば、入社して1年目、アメリカに単身で出張に行った時のことです。空調用モータのトラブル対応で、アメリカ人の現地駐在員2名の計3人でお客さまのもとへ向かいました。相手はもちろん英語。現地駐在員も、日本人には慣れてはいますが日本語は話せません。慣れない英語でなんとか問題を解決し、無事に事態を収めました。

―そうしたなか、なぜ高専教員の道へ進まれたのですか。

安川電機での仕事が波に乗っていた時期だったのですが、「いずれは研究職に」という思いも長らく頭の片隅にありました。そこで、思い切って高専の公募を受けることにしました。

私自身は「深く悩んでも仕方ない」「一人でじっと悩んでも答えは出ない」というタイプです(笑)。以前、高専に移るかどうか迷っている時、長年お世話になっている先生に相談したことがありました。ところが、その先生は「自分で決めろ!」と一言。今考えると「いくら人に相談しても、最後は自身の責任で決断しなければいけない」と伝えたかったんだと思います。

こうしたご縁があって会社を辞めることになりましたが、企業でしかできない経験ができたので、決して回り道になったわけではありません。企業の現場を見ることは、技術者としてのキャリアにも必ず役立つはずです。

制限のある時間や予算のなか、どこかで見極めをつけて企業人として責任をもって判断を下す。専門スキルはもちろん重要ですが、「限られた情報でいかに判断するか」。これは研究だけを続けていては学べないことでした。

「ロボット好き」が原動力

―現在の研究テーマを教えてください。

まずひとつは、人との「協働」や微妙な力加減を調整できる、ロボットアームの制御です。今までの産業用ロボットは、溶接や塗装・重量物の運搬など、健康への影響を抑える・体力的な負荷を代替する目的で用いられてきました。自動車工場などでよく見られる、アームがニョキっと出てきて作業するあの光景です。

そうしたなか、作業者といっしょに働く「協働ロボット」が近年注目を集めるようになりました。人とロボットが隣合わせで仕事をするので、何より大事なのは安全性。私たちの研究室では、より安全で効率的に作業ができるよう研究に励んでいます。

もうひとつは、産業用モータの駆動技術の高度化です。協働ロボットの駆動をはじめ、半導体製造装置や電気自動車、空調などさまざまな分野で産業用モータが用いられています。

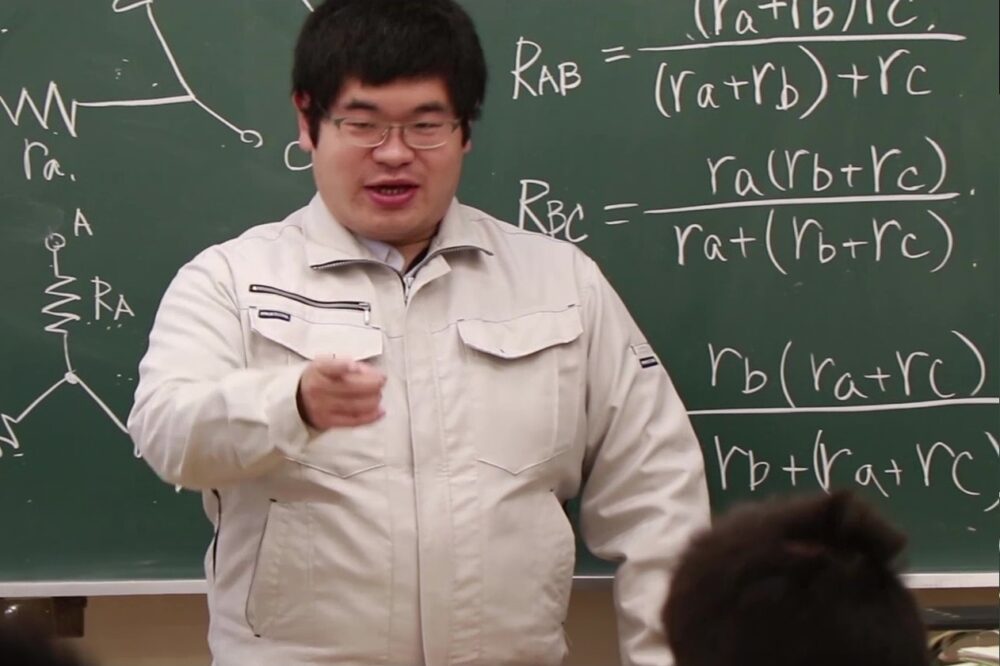

―指導で心掛けていることは?

社会人経験を生かし、企業の開発のシステムを研究に取り入れるようにしています。例えば、研究レベルでは開発作業は一人で実施するのが前提ですが、企業ではそうはいきません。どの仕事にも部署やチームがあり、プログラムを書くのも分担する体制が普通です。

私自身、安川電機に入社して驚きました。数人で並列して開発できれば、スピードや作業効率を格段に高められるんです。その経験をもとに、授業では私と学生、あるいは学生同士で並列して作業をしたり、常に情報を共有したりできるようにしています。

機械システム研究部の顧問になって3年目になります。2016年の「高専ロボコン」で優勝したのをきっかけに、ここ数年は毎年全国大会に出場し、優勝を狙っています。その影響もあり、最近は意識の高い学生が集まるようになり、特に低学年が力をつけています。昨年は本校から3チームが出場しましたが、2・3年が中心の若いチームが唯一、全国大会へ進出しました。

こうして昔から好きだったロボットの研究に就くことができ、本当にありがたいと思っています。社会人時代の経験を生かしながら、自分の判断で好きなテーマの研究ができる。仕事なのか趣味なのかわかりませんね。そのくらい楽しくて、充実した毎日です。

吉岡 崇氏

Takashi Yoshioka

- 香川高等専門学校 高松キャンパス 電気情報工学科 講師

2008年 旧熊本電波工業高等専門学校 電子制御工学科 卒業

2010年 長岡技術科学大学 電気電子情報工学課程 卒業

2012年 長岡技術科学大学大学院 修士課程 電気電子情報工学専攻 修了

2015年 長岡技術科学大学大学院 博士後期課程 エネルギー・環境工学専攻 修了

2015年~2018年 株式会社安川電機 インバータ事業部

2018年~2021年 香川高等専門学校 電気情報工学科 助教

2021年~ 香川高等専門学校 電気情報工学科 講師

香川高等専門学校の記事

と処理後(右)-1-600x468.jpg)

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 大切なのは「双方向でのコミュニケーション」。学生の積極性を育てる、杉浦先生の授業方針とは。

- 大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科 教授

杉浦 公彦 氏