長岡技術科学大学で教授を勤める山口隆司先生は長岡高専の卒業生で、水環境分野から研究をスタートし、現在は「水・食料・エネルギーの確保」という人類共通の課題に取り組んでいます。その根底には、高専時代に出会った恩師の言葉と、自然科学・社会科学・人文学を総合して学ぶ姿勢があります。研究だけでなく教育制度の整備にも力を注ぎ、「学生が自己実現できる環境をつくる」ことをめざす山口先生に、お話を伺いました。

自然科学・社会科学・人文学をつなぐ道

―長岡高専に進学を決めた経緯を教えてください。

中学生の頃は美術や社会科が好きで、ものをつくることや社会に役立つ仕事に関心を持っていました。当時は国際化が盛んに言われていて、海外で日本の技術者がつくったダムやインフラが尊敬される、そんな姿に憧れていました。どこでも生きていける力を身につけたいという気持ちもあり、普通科より専門性のある高専を選びました。

当時はお菓子職人を目指そうとも思っていて、実際に中学卒業後に東京のお菓子屋さんで働くつもりでいました。ただ、高専入試で合格できたこともあり、進路は自然と工学へ向かいました。もしあの時お菓子屋を選んでいたら、また違う人生になっていたでしょう。

―高専ロボコンの第一回大会に参加されたそうですね。

そうです。高専5年生の4月くらいに、NHKがロボットコンテストを行う番組を制作するとのことで、参加者を募集していました。課題は「単1電池2本で50kgの人を50m先まで運ぶ」というもので、土木工学科の仲間と「ダム号」と名付けた自走ロボットをつくりました。

なにしろ初回ですから、制作スタッフも学生も手探りでした。会場はNHKのスタジオでしたが、当日はスタジオの狭さの関係か、課題の50m走行が35mに短縮されていました。十数チームが参加し、大きな坂をつくって人をくくりつけて転がしたり、ゴムを弾いて人車を走らせたりなど、様々な仕掛けが見られました。

私たちの「ダム号」は電磁石で上下するピストンを動力にしており、スピードは遅く、成績はビリに近いものでした。しかし自走し続けられたのは「ダム号」だけで、その点を評価され、特別賞「完全燃賞」を授与いただくことに。工夫が評価されたことはもちろん、「工学を活用して説明すれば人に理解してもらえる」という体験が得られたのも大きな糧となりました。

―研究の道に進もうと思ったきっかけは何でしょうか。

研究の原点は、高専4年生のときに遡ります。1987年、当時、企業の研究所から着任されたばかりの荒木信夫先生(現:香川高等専門学校 校長)の研究室で、環境浄化微生物の人工基質の作成を手伝ったのが最初でした。「卒業研究生が1名しかいないので、微生物反応装置の運転を手伝ってくれる人、大募集!」の呼び込みに、何も考えず訪ねてみました。

訪問初日、先生が豆から丁寧にコーヒーを淹れてくださったことをよく覚えています。研究室にはいろいろ学ぶことが大いにある雰囲気が流れていました。正式に配属される前から通うようになり、気づけば水環境研究にのめり込み、そのまま今日に至っています。

荒木先生の指導方針は独特でした。通い始めると「君は遊びと勉強と、どちらが好きなんだ?」と問いかけられました。私が「もちろん遊びです」とこたえると、「そうだろう。では、君の遊びの程度は、世界の中でどんくらいの位置なんだ? 一番くらい!?」「まずは遊びで世界一になることに精進し、そしたら仕事でも世界一になれるかもしれないから、とにかく遊びを頑張れ」と説かれたのです。

高専4年生の私なりに、その言葉を胸に「世界一」を志向し、研究室通いは程々にして、実際に感性が磨かれる良い時間をつくるように意識し、いろいろとかなり精進してみました。

また荒木先生は「人文学も大切だ」とよく本を示され、研究室の全学生は、まず1週間で司馬遼太郎の『竜馬がゆく』の単行本8冊を日夜読むことに挑戦などしていました。

加えて、荒木研では遊ぶための体力づくりも重視されており、夏休みのゼミの前に10kmマラソンを走るのが日課。先生自身も私たち学生に負けじと鉄人レースや100kmマラソンに挑戦されるようになりました。研究室全体が体力づくり好きで、長岡高専全校の「八方台マラソン」(当時9kmの登山マラソン)では10位以内に入り食券獲得を目指すことが当たり前という雰囲気でした。

さらに、先生からは、大学進学後も「師を超えないと、師事してもらったことにはならないから、師は越えないといけない」とのお題も頂き、これも思案のしどころ多いことになりました。超えるには相当体力をつけないといけない、など。

―大学時代に影響を受けた先生について教えてください。

平成元年に長岡技術科学大学に編入学し、出会ったのが杉山二郎先生(故人)です。先生はシルクロード調査隊にも参加されたことがある美術史学者で、東京国立博物館 東洋考古室長を務めた方でもあります。私自身のテーマ意識に「人文学も大切」があったため、杉山先生の研究室に押しかけるようにして指導を仰ぐようになりました。

杉山先生の研究室を訪れると、黒色の天目茶碗でお茶を点ててくださり、シルクロードや三蔵教の話を織り交ぜながら、「自然科学・社会科学・人文科学をバランスよく学び、総合力を磨くことが肝要」と教えていただきました。杉山先生ご自身は、文化勲章を受章された江上波夫先生を団長とするシルクロードのイラク・イラン調査に参加された実践的な先生で、多くの本や新聞文化面を執筆するなど幅広い活動をされており、常に文化的刺激を与えていただける存在でした。

進路を考える際にも、杉山先生に相談しました。私が「会社の現場に早く出た方がよいのか」と迷っていたとき、先生は「仕事は何十年も続く。勉強できる環境があるうちは勉強した方がいい」と助言してくださり、修士・博士課程への進学を決意しました。先生ご自身が戦時の学徒の経験を持ち、「大人が終戦で一夜にして変わるのを目の当たりにした。だからこそ自分の判断で生きることが大切だ」とおっしゃっていたことも強く印象に残っています。

大学院1年の頃は、映画『インディ・ジョーンズ』に登場するような人物に憧れ、工学の素養を生かして人文学・社会科学分野でも仕事ができないかと模索していました。実際に就活1年前に博物館の採用試験の話も聞きに行ったりしていました。しかし「博物館では、一つのポストにポスドク30人が待っているような状況」と聞き、違和感を覚えました。そして、工学をベースに据えつつ、人文学的な感性を研究の中でどう生かすかを考える道を選びました。

学生が自己実現できる環境をつくる

―大学院での研究について教えていただけますか。

修士課程では「硫酸塩還元細菌」という、ヘドロの臭いの生産者としてお馴染みの微生物に関する研究に取り組みました。これは、嫌気的条件下で硫酸塩を硫化物へと還元する微生物で、下水処理や産業排水処理の過程において重要な役割を担います。

指導いただいた原田秀樹先生は、タイ王国にあるアジア工科大学から戻られたばかりで、毎週土曜日の朝から夕刻近くまで英語で水化学の講義を開講されました。受講する側には負荷が大きい内容でしたが、その学びは後の硫化物の挙動解析に大きく役立ちました。講義を「お構いなし」で進める先生の姿を観て、博士課程への進学も意識するようになりました。

博士課程進学の相談をした際には「三度の飯より研究が好きで、夢にまで研究が出てくるなら博士に進んでもいい」と助言いただき、私は、原田先生の研究室の日本人初の課程博士学生となりました。

博士課程では、水環境での硫黄の物質循環に関わる微生物の生態に関する研究を通して、研究の進め方を修得していきました。後輩が優秀な研究室で、後輩から学ばせてもらうことが多くありましたし、今もそうです。

研究の1日は、朝イチに微生物培養装置が正常であることを確認してからの9時くらいからスタートし、午前に1時間文献のアブストを模写した後、チップなどの洗い物や分析機器の立ち上げ、午後に実験、夕食後にデータをPCに入力して、一月半に一度回ってくるゼミ準備などをして、夜中の25時過ぎまで、遅いと朝5時過ぎまでの平日でした。

原田先生は寝ない先生でした。朝5時くらいまで実験を行なったときなどは、原田先生でも流石にこの時間には帰っておられるだろうと、帰途、建物の外に出てから先生の居室のある8階の窓を見上げると、1室だけ窓の電気が煌々と灯っていることが大体で、「電灯の自動スイッチが付いているのではないか!」と学生間では話をしていました。

そして、博士課程2年の冬に呉高専で助手の募集があり、急遽応募して採用いただきました。在学中に教員としてのキャリアを始めることになり、研究者としての道が大きく開かれる転機になりました。

―現在はどのような研究に取り組まれていますか。

現在は「水・食料・エネルギー」の3領域を基軸に、研究と社会実装を並行して進めています。

水分野では、シンガポール・ジュロン工業団地での排水再利用、ケニアの児童施設への飲用水供給、災害時にも運用できる可搬型浄水装置「ウォーターチェンジャー©」の商品化などに取り組む機会を連携により得てきています。

食の分野では、錦鯉養殖やCOI-NEXT事業における陸上養殖技術、水族館の飼育水管理を展開し、国内外の大学等とも連携して持続可能な養殖拠点づくりを推進。エネルギー分野では、下水・廃棄物由来のメタン回収、バイオマス利活用による省エネ、震災時の水・食・エネルギー確保のインフラ整備などに取り組んでいます。

社会実装にも注力しており、2011年に大学発ベンチャーを設立、2023年には防災産業向け「ブレーカー実験キット©」を開発しました。地域連携では、長岡地域の4大学1高専と長岡商工会議所および長岡市が連携するNaDeCコンソーシアムや新発田市サテライト「農創ラボ」を通じて産学官連携を推進し、内閣府フェロー(2023~2024年度)も務めました。

―教育面で大切にされていることを教えてください。

学生にとって「一番良いと思えること」を一緒に考え、学生の自己実現を応援することを大切にしています。本人の「なりたい自分」に近づけるよう応援することが教育の核だと思います。

また、人文科学や社会科学の視点を欠かさないことも心がけています。工学は社会や文化と結びついて、より力を発揮します。そのため、技術だけでなく幅広い視点を育むことを学生に伝えています。

教育活動としては、高専と長岡技科大をつなぐ修士・博士連携プログラム、博士人材育成のJ-Peaks事業、学生主体の国際会議STI-Gigakuなどを推進しています。長岡技科大は国連アカデミックインパクトUNAIのSDG9ハブ大学としても活動しており、学生が国際的な舞台で挑戦する機会を整えています。

―最後に、高専生にメッセージをお願いします。

2080年代には地球の人口がピークを迎えると予測されています。そのときに必要なのは、水・食料・エネルギーを確保する仕組みです。みなさんは、その社会をつくる世代です。だからこそ、「こんなものがあったらいいな」と思うことを、工学や自然科学の力で具体的に生み出してほしいと思います。

ただし、一人では活動に限界があります。仲間を大切にし、人文科学や社会科学の視点も取り入れながら、社会貢献するエンジニアを目指していただけるとありがたいです。応援してくれる人は必ずいます。迷ったら、同級生、先生、アルバイト先の人にでも、自分の夢を語ってみてください。経験はやってみないと得られません。面白そうだと思ったら、どんどん挑戦してみられると良いと思います。

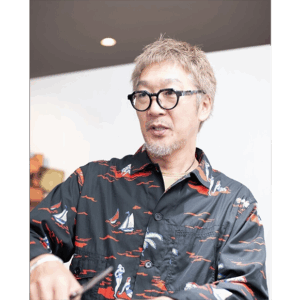

山口 隆司氏

Takashi Yamaguchi

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

1989年3月 長岡工業高等専門学校 土木工学科 卒業

1991年3月 長岡技術科学大学 工学部 建設工学課程 卒業

1993年3月 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 修士課程 建設工学専攻 修了

1995年3月 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 博士後期課程 エネルギー・環境工学専攻 中退

1995年4月 呉工業高等専門学校 土木工学科 助手

1996年4月 同 環境都市工学科 助手

1999年4月 同 建築学科 助教授

2003年4月 同 環境都市工学科 助教授

2007年4月 長岡技術科学大学 環境・建設系 准教授

2012年2月 同 教授

2014年4月より現職

2011年9月〜現在 アプリエコ株式会社 代表取締役

2023〜2024年度 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 上席科学技術政策フェロー(総合知)

長岡工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏