大分・佐伯市の地方創生事業を手掛ける「合同会社F投企」の代表である川野幹雄さんは、大分高専の卒業生。海外に行くために大学に進学したり、技術職ではなくあえて営業職を経験したりと、ユニークなキャリアを歩まれています。なぜ起業するに至ったのか、その経緯を伺いました。

休学を目標に大学へ

―高専の存在を知ったのは、何がきっかけでしたか。

3、4歳の頃からブロック遊びが大好きで、小学生の頃には太陽光発電パネルのキットに夢中になるような子どもでした。そんな様子を見てか、父が「ものづくりが好きなら、高専という学校もある。ちょうどテレビでロボコンが放送されているから、一緒に見てみよう」と誘ってくれたのです。確か、小学3年生の頃でした。

ロボットに熱中している人々の姿を見て「これを仕事にできるなら最高だな」と感じ、その頃から「中学を卒業したら高専に行くんだ」と決めていました。ただ、私は決して成績が優秀なほうではなく……中1のテストでは200人中100位ほどの順位で、高専に行くのは無理だろうと悟ったのです。

ところが親戚から「若くして夢を諦めるなんてもったいない」と喝を入れられ、そこから一念発起して勉強を頑張りました。すると、中3になる頃には学年で10位内には入るようになり、無事に小学生の頃からの夢だった高専への進学を果たしました。

―実際に入学してみてどうでしたか。

そんな状態で入学したものですから、とにかく勉強が難しく、授業に追いつくのがやっとでした。私より後ろの順位の人は留年していくような状態で、自分もいつそうなるのかヒヤヒヤ。今でも年に2回は留年しそうな夢を見ては飛び起きています(笑)

ちなみに、ロボコンがきっかけで高専を知ったものの、高専ではロボコン部ではなく野球部に所属していました。ものづくりも好きでしたが、それ以上に野球をやってみたくて。常に留年の不安と隣り合わせではありましたが、興味があることに熱中できた、充実した5年間でした。

―高専卒業後は大学に編入されています。理由を教えてください。

高専4年の頃、仲が良かった地元のセレクトショップの店長から「ワーキングホリデー※」をおすすめされたんです。店長自身もワーホリ経験者で、「めっちゃ楽しいよ」と話してくれるその表情がすごく印象的でした。

※通称「ワーホリ」。海外で働きながら現地での生活が楽しめる青年限定のビザ制度

ただ、高専を休学して海外に行ったとして、今の成績の状態では戻ってきても卒業できる保証がないと思いました。それなら大学まで進学してからワーホリに行ったほうがいいのではないか、と。先輩の「大学に行ったほうが将来の選択肢は広がるし、面白いかもよ」という言葉も、後押しになりました。

「研究分野を極めるために大学へ」なんて言えたら格好良いのでしょうが、私の場合は「海外に行くための大学進学」だったんです。ありがたいことに両親には理解があって「20歳を超えたら大人だから、自分の人生は自分で選びなさい」と言ってもらえたことも幸運でした。

4社を経験し、地元にUターン

―ワーホリに行ってみて、いかがでしたか。

大学4年に上がるタイミングで休学し、約1年オーストラリアに行きました。留学生がよく言う「人生が180度変わった」ような大きなインパクトはありませんでしたが、自分が生活するために働き、現地で働くために言語を学び……と、社会で生きていくための術を身につけた1年だったように思います。

さまざまな国の人と暮らす中で、異文化の違いを知ったり共通する考えに気づけたりと、日本にいただけでは得られなかった貴重な財産を手に入れたと思っています。英語が完璧に話せるようになったわけではありませんが、ワーホリを経験したおかげで、つたないながらも物怖じせずに会話はできるようになりました。その点では、一番鍛えられたのはメンタルかもしれません。

―ワーホリを終えた後は一般企業に就職しています。どのようにして会社を選びましたか。

大手電機メーカーの営業職に就きました。専門分野を学んでおきながらあえて技術職ではなく営業職を選んだのは、良く言えば戦略ですね。技術のプロになるほど優秀ではないものの、一般的な営業職よりは技術の知識がある。だから「技術のことがわかる営業マン」になろうと思ったのです。実際、1年目の頃からメーカーとの打ち合わせでも知識が役立つことが多々ありました。これは高専で学べたおかげだと思います。

ただ、私は35歳までには地元・大分に戻って何か大きなことを成し遂げたいと思っていたので、この会社は1年半ほどで退職しました。その後は大手広告会社での飲食店向け広告の営業を7年、製薬会社のMRを1年、駐車場事業の営業を2年と転職を繰り返した後に、大分に戻りました。

―転職を繰り返した理由を教えてください。

地元に戻ったときに、何らか役に立つスキルをつけたかったからです。飲食店向け広告の営業に就いたのは、一次産業を活性化させたいという思いがあり、野菜や肉を消費者に提供する人たちの声を直接聞くためでした。製薬会社は、地域医療の勉強をするためです。

そして、製薬会社のMRとしてさまざまな医師の話を聞く中で資産運用を学びたいと思い、駐車場事業の営業へ。ここなら、地主や資産家に会うこともできますからね。とはいえ、具体的にどんな仕事を大分でやっていくかはまだ明確には考えられていませんでした。どちらかというと、その時々で興味のある分野、もっとスキルを身につけたいと思う業界に飛び込んでいった感覚です。

最終的には、当初の目標通り、35歳になるタイミングで地元の佐伯市に戻りました。

小さな成功体験を積み重ねる

―これまでの経験をもとに「合同会社 F投企」を起業されたのでしょうか。

大分に来て最初の年は、「まずは地元に浸かろう」と思って地域おこし協力隊のメンバーに入りました。地域の方々と関わる中で、自分に何ができるか考えようと思ったのです。ここでは商品開発や各種イベントの実施、情報発信などを担当しました。

協力隊の任期途中で、今度はありがたいことに市の外郭団体から「観光開発事業のマネージャーのポストがあいたので、ぜひ担当してもらえないか」と声をかけていただきました。営業の仕事をしていた頃に「これからの地方は観光が大切だ」と聞いていたので、観光を事業に据えることも考えていましたから、私にとってはまたとないチャンスでした。

そして、その事業の任期も終わり、いよいよどうしようかと思っていたときに、周囲の方々から「来年度も観光事業の仕事を手伝ってほしい」と言われ「やはり法人化するしかない」と思い、2021年に「合同会社F投企」を創業するに至ります。「大きいことをしたい」なんて言っておきながら、実際は困っている人を助けたいという、ただその一心で会社をつくったようなものです。

「おおいたスタートアップセンター」のコーディネーター、大分県地域おこし協力隊の活動・定住支援事業、観光系スタートアップでのマーケティング等事業、投資事業(不動産・日本株個別トレード)など、さまざまな事業をやってはいますが、テーマは一貫して「地方創生」。地域の可能性を広げる上で必要な要素の中に、自分がこれまで身につけたスキルを組み込ませて事業を展開しています。社会の負から目をそらさず、困っている人の声に耳を傾けられる存在であり続けたいと思っています。

高専での学びが今の仕事内容に直結しているかと言うとそうではないのですが、高専も「ものづくりの力で社会課題を解決する」ことを大切にしていますよね。その点では「社会の力になりたい」というマインドは高専で磨かれたのかもしれません。

―高専生へメッセージをお願いします。

もしも、私のような業種で仕事をしたいと思ってくれている方は、ぜひ学校の外に出てください。社会の負や課題は、学校の外にしかありません。その結果、ときには失敗をすることもあるかもしれませんが、それで良い。なぜなら、失敗をしないと見えない世界がたくさんあるからです。

でも、人はどうしたって失敗するのが怖い生きものですよね。それなら、小さな成功体験を積むことから始めてみましょう。私は別業界を渡り歩いてきましたが、これだってリスクヘッジのひとつです。だって、違う業界なら多少失敗したって「初めてだからこれから勉強だ!」と、気持ちを切り替えられるじゃないですか。こうして経験を積んでいく中で自信を身につけていき、本命(私のキャリアで言うなら起業)に挑戦していけば良いのです。

―最後に、お住まいの佐伯市の魅力を教えてください!

佐伯市の鶴見半島で、6月下旬から9月下旬しか食べられない「赤ウニ」を、ぜひ食べてみてほしいです。非常に濃厚で、一度食べたら他のウニが食べられなくなるほど絶品です。また、11月1日から3月31日までしか食べられない、佐伯市蒲江の「美人鰤」も、ぜひ。脂がたっぷりのっていてキレがよく、刺身、しゃぶしゃぶ、漬け、何でも合います。この2品を食べにくるだけでも、佐伯市に遊びにくる価値は十分あると思います!

.jpg)

子供たちも大好きなお魚です。.jpg)

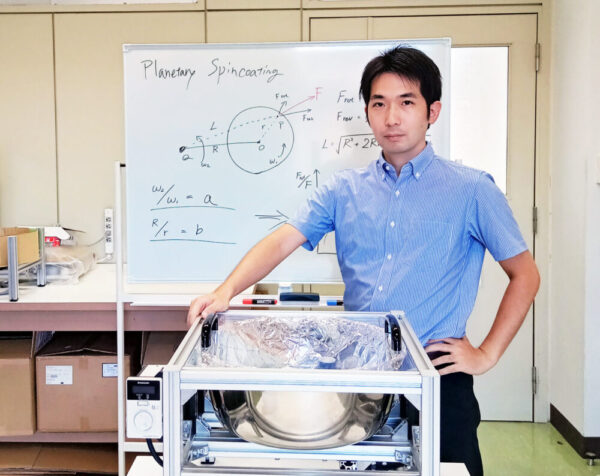

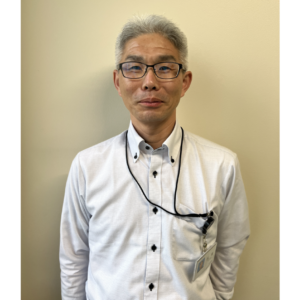

川野 幹雄氏

Mikio Kawano

- 合同会社F投企 代表社員

2003年3月 大分工業高等専門学校 電気電子工学科 卒業

2006年3月 大分大学 工学部 電気電子工学科 卒業

経営、営業、地域医療、インフラ、DMO等に関わる数社の企業にて活動後

2017年4月 大分県佐伯市本匠地域にて地域おこし協力隊

2018年12月 佐伯市雇用・産業支援協議会 観光事業部長

2021年5月 合同会社F投企 設立、以降現職

大分工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 母校で社会実装に励む。地域の未来を見据え、本当に必要な支援ができるのは高専だからこそ

- 鳥羽商船高等専門学校 情報機械システム工学科 教授

江崎 修央 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

-150x150.jpg)