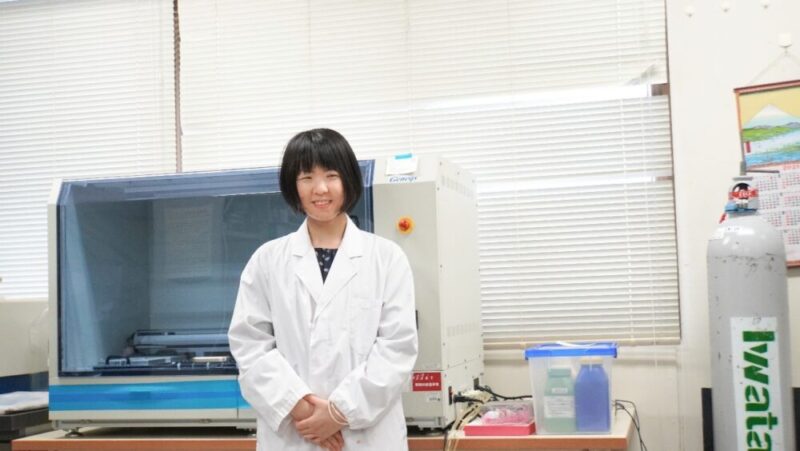

高校時代は医学部を目指し、勉学に励まれていたという北九州高専 生産デザイン工学科・物質化学コース 助教の高原茉莉先生。高専教員になった背景や、低学年層の研究意欲を支援する取り組みについて伺いました。

挫折を経験、でもやりたい研究に出会えた学生時代

―北九州高専に着任されたきっかけは?

私自身は高校の普通科出身で、大学院に進むまで高専についてはよく理解していませんでした。高校時代は医学部を目指していたのですが、受験の際に落ちてしまい、九州大学工学部に進学。でもそこで生化学の研究にどっぷりはまり、研究が楽しくて博士まで進んでいったんです。

大学院では、以前「月刊高専」にも登場されていた九州大学大学院工学研究院 応用化学部門 分子教室 助教の南畑先生と同じく、神谷先生の研究室に所属していました。神谷先生の下には多くの優秀な研究者がいらっしゃったんですが、中には南畑先生をはじめとした高専出身の方も多くいたんです。そこで高専のすばらしさとか、研究熱心で意欲的な姿勢など良さを知り、高専教員というキャリアを考えるようになりました。

そんな時にちょうど北九州高専の公募があると紹介いただき、4年前から研究と教育に取り組んでいます。

―ご研究内容について教えてください。

簡単に言うと、生物工学の技術を使って薬品開発に役立てる技術をつくる研究をしています。薬って疎水性の化合物が多いんですが、その疎水性の化合物を含むペプチドを特定の分子に修飾する技術を研究していて、その修飾する技術として生物工学的な技術に注目しています。

いまは実際の薬に近い疎水性化合物を抗体に修飾して、「抗体-薬物複合体(=ADC)」に近いものをつくろうという研究をしています。

ADCとは、がん細胞に高発現している抗原に対して高い親和性を持つ抗体に細胞傷害性のある低分子薬物を結合させたもので、がん組織へ運ばれたADCの薬物が、がん組織に到達した後、徐々に放出されるように化学修飾されているものです。

基礎研究の分野なので、学生にしてみたらまず理解するのが難しい内容かなとは思っています。なのでできるだけかみ砕いて、丁寧に実験の説明などするように心がけています。

高専に赴任して分かったんですが、学生には個性があって、勉強や研究に積極的で優秀な子がいれば、ついていくのが大変な子もいる。研究に対するモチベーションの高い子がいれば、低い子もいる。

私自身は研究好きを自負していて、これまで同じ立場の院生や教授陣と取り組む研究ばかりだったので、いざ学生に教えながら研究をするとなったときにどう教えればいいか、どこまで研究に巻き込んでいけばいいかという部分が難しく、まだまだ試行錯誤しているところです。

低学年層の研究意欲に目を向けた取り組み

―「高専生サミット」や「ICYRAM (International Conference of Young Researchers on Advanced Materials)」の運営にも携わっていらっしゃると伺いました。

「高専生サミット」は、低学年層にも研究発表の機会を設けようと、鶴岡高専の佐藤貴哉先生らが設立されたものになります。学会とか研究発表って4年生以上じゃないとなかなか機会に恵まれないのが実情ですが、それでも1~2年生のうちから自由研究という形で教官室に通いながらコツコツ研究している学生もいるので、そうした学生をフォローする意味でも、この「高専生サミット」の運営は欠かせないと思っています。

「ICYRAM」は若手の国際学会で、英語で発表を行います。高専生の中には、英語に意欲がある子も多いと思うんです。全国探せば英語で発表したいという学生がくすぶっている可能性があるので、そういう人にも周知してもらって、国内で発表できる国際学会としてぜひ活用してもらえたらと思っています。

―先生が今後取り組みたいと思っていることは何ですか?

せっかく高専という場所で学生と一緒に研究ができているので、今後は社会実装の研究にも取り組んでいきたいと思っています。何のために研究をしているか、何を目的に、どう社会に役立つ実験をしているのかが目に見えて分かれば、学生もきっとモチベーションが上がりやすいんじゃないかなと思うんです。基礎研究だと見えづらい部分ですが、それを社会実装で実現していけたらいいなって。

具体的にはいま、和歌山高専の綱島先生と、糖尿病の検出などに使えるバイオセンサーをつくる取り組みで一緒に何かできないかと相談させてもらっているところなので、これからさまざまな社会実装の研究テーマに臨んでいきたいと思っています。

髙原 茉莉氏

Mari Takahara

- 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科・物質化学コース 助教

2012年3月 九州大学 工学部 物質科学工学科 卒業

2012年8月~12月 テキサスクリスチャン大学 客員研究員

2014年3月 九州大学大学院 工学府 化学システム工学専攻 修士課程 修了

2014年4月 九州大学大学院 工学府 日本学術振興会特別研究員(DC1)

2017年3月 九州大学大学院 工学府 化学システム工学専攻 博士課程 修了

2017年4月 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科・物質化学コース 助教

北九州工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏