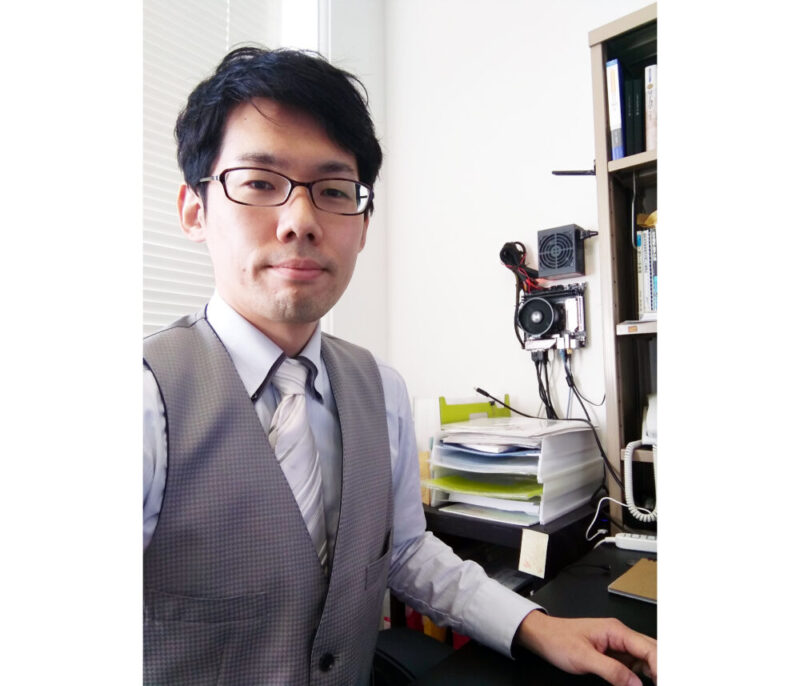

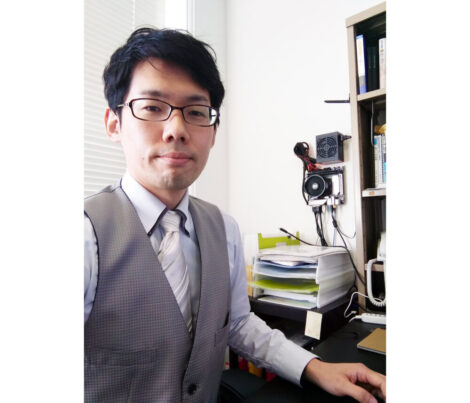

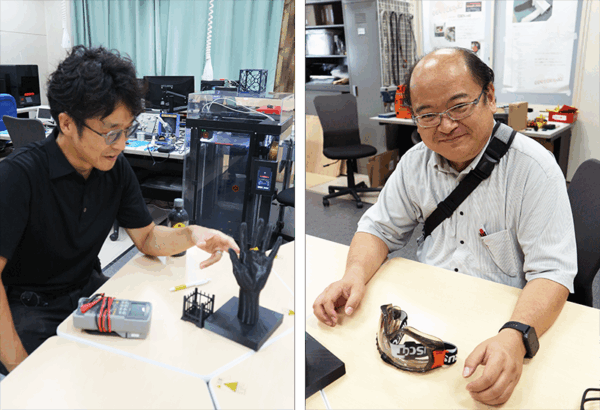

大手企業の技術者を経て、母校である神戸高専の教壇に立たれている酒井昌彦先生。電磁力駆動アクチュエータの研究開発を進め、革新的な磁気ねじ機構の実現を目指していらっしゃいます。「機械」と「電気」という2つの領域を生かした研究についてお伺いしました。

「機械」と「電気」、学んだきっかけは「ロボコン」

―まず、高専へ進学された理由をお聞かせください。

2003年に神戸高専へ入学しましたが、実は高専のことは全く知りませんでした。高専祭やオープンキャンパスにも行っていません。中学の担任から「お前の学校だ。高専へ行くべきだ」と紹介されたことがきっかけでしたね。

もともとバリバリの理系人間。小中学校の時から数学が好きで、飲み込みが速いというか、よく理解もでき、勉強しなくても理数系は出来ましたね。担任の先生もそんな自分の適性を見抜いて、高専を勧めてくれたのではないでしょうか。

高専時代は「好き勝手に楽しんだ」というのが率直な感想です。学園祭の実行委員会に所属し、スタッフとして活動にのめり込みました。しかし、高専生活を素直にエンジョイできた反面、4年次は留年してしまいます(笑)

勉強しなかったというより「55点が赤点ラインなら56点でいい」と考えていました。「どうして必死にやらない。手を抜きすぎ!」と、先生からは怒られましたね。その後、専攻科へ進み、大学院進学を目標にします。結局、神戸高専には本科6年間、専攻科に2年間で計8年間、在籍しました。

―大学院でロボット工学の道を選ばれたのはなぜですか。

神戸高専では同級生に誘われロボコンのサポートをすることになったのですが、当時はお金もない、人もいないという「冬の時代」でした。電気・電子工学科の学生がいなかったので誰も電子回路をつくれなかったんです。そこで、私は機械工学科でしたが、「じゃあ自分でつくろう」と決心しました。ここから、電気工学の基礎を学ぶことになります。

専攻科を卒業した後は、専門的な知識を身につけたいと思い、大阪大学大学院へ進みました。そこでロボット系研究室の見学会があり、たまたま平田先生の研究室を覗くのですが、その雰囲気が非常によく、面白い研究ができると直感し、平田研究室を選びましたね。

研究室ではロボット本体というより、モータや磁気回路などといった構成要素の部品の研究が主でした。研究室は電気系の学生の割合が大きかったのですが、私は機械出身だったので機械設計の図面が引けたこともあり、存在感を示せたのではないでしょうか。

卒業後は、社会経験も必要だろうと企業への就職を考え、川崎重工へ入社しますが、大学院で電気を学びましたので、再度機械へ戻ろうと機械部門を志望しました。結果、モータ関連の部署に配属され、「機械のわかる電気屋さん」といったポジションになりましたね。

大手企業の技術者から、高専教員の道へ

―企業から高専の教員になられたのではどうしてですか。

川崎重工では研究開発部門に2年2カ月勤務しました。アカデミックとは違う実社会で、ものづくりの考えを体感できたことは貴重な経験だったと思います。そしてその頃、博士号にチャレンジしたくなり、勤務終了後に2時間かけて修士と同じ研究室へ通いました。仕事と両立は大変でしたね。

そして、企業に勤めながら学んでいると、「あ、自分はココじゃないな」と思うようになりました。川崎重工の職場環境は非常に良かったですが、自分にはアカデミックで科学・工学と向き合う方が肌に合うなあと感じ、退職を決意します。その後、大学の非常勤講師やCADソフトの技術を使ったハウスメーカーで派遣業務などをしました。

その後、これも人生の巡り合わせでしょうか、神戸高専の電気工学科で教員の公募が出たことを知り、高専時代の先生に相談したことをきっかけに、受けることにしました。翌年には機械工学科で公募があったので、あの時に受けていなければ、また違った道になっていたかもしれません。

―神戸高専で力を入れている活動について教えてください。

私が学生の時からいらっしゃる先生には「電気と機械のわかる人材」と認識いただいていたので、問答無用(?)で初年度からロボコンの顧問になりました。ロボコンは機械メインですが、電気系の知識も必要ですので、うまく使われた感じです(笑)

自分で言うのも恐縮ですが、企業、神戸高専OB、しかも留年まで経験した専攻科出身ということで、電気工学科の教員の中では少し異色な存在かもしれません。その経歴を生かして「そういう考え方もあるんだ」と思ってもらえるよう、意見を伝え、考えてもらう機会を与えるように心がけています。

一例では、企業で経験した現場での考え方の紹介、電気以外の他分野に興味を持って挑戦したい学生への進路指導のアドバイスなどです。研究活動では、電気と機械を横断するような研究活動をしています。

電気工学を学ぶ学生にとって、力学や加工・機械設計などの知識はどうしても不足しがちですが、それも良い刺激・貴重な学習の機会であると前向きに捉えていますね。実際、ロボコン経験者の学生や、加工・機械設計に興味を持った学生が研究室を希望してくれていて嬉しいです。

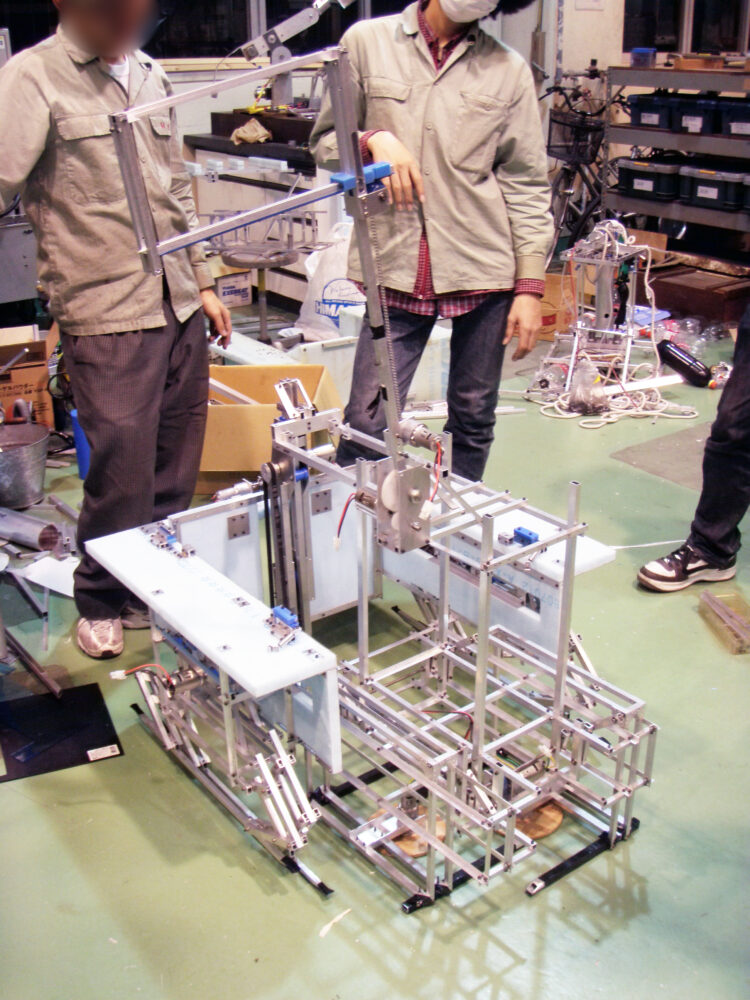

現在もロボット工学研究会の顧問をしています。NHKロボコンへの参加に向けてロボット制作をしていますが、学生時代に参加した経験もあり、当時の自分が感じていたことを思い出しながら「口出しをしすぎず、サポートは手厚く」見守るように心がけていますよ。

新コンセプトの「磁気ねじ機構」に取り組む

―現在ご研究されている「電磁力駆動アクチュエータ」について教えてください。

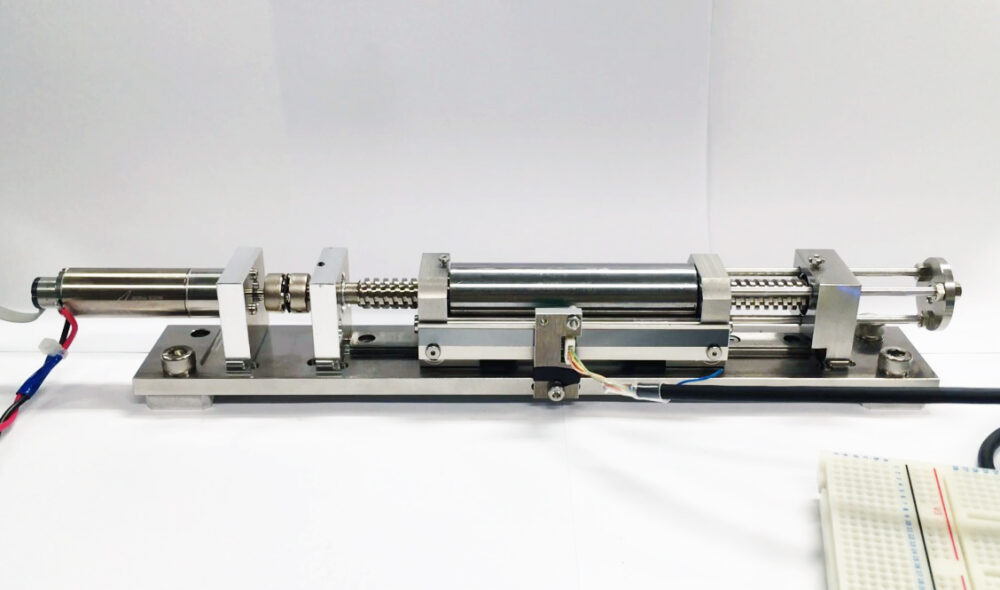

アクチュエータとは「何らかのエネルギーを入力して、物理的な運動をつくりだす機械・構造」といったものです。電磁力で動くものとして1番イメージしやすい「電動モータ」は、広く普及していますね。

また、「電磁力を活用していろんな運動がつくれるのでは」と考え、人共存型ロボットに向けた磁気ねじ駆動アクチュエータ(磁力を用いて動力を伝達する機構)、エアポンプなどの産業機器への利用を目的としたリニア駆動アクチュエータなどの研究開発に取り組んでいます。

学生時代からアクチュエータ・動力伝達機構などの開発に携わっていまして、磁気ねじ駆動アクチュエータも博士課程の頃からやっています。もともと機械工学分野の出身なので、電磁気学・力学・機械設計などの横断的な技術を生かせるテーマだと考えていますね。

最近は、社会貢献を目的に自律移動ロボットの開発を行っています。現在ですと、自治体との共同研究で公園管理業務や施設点検に活用できるロボットの開発を進めているところです。こちらの研究は「神戸高専ロボティクス」の活動の1つで、各学科の強み・特性を生かして、協力しながら取り組んでいます。

―最後に、高専生へメッセージをお願いします。

神戸高専に着任して5年間、学生時代を含めると13年間もお世話になっています。技術者・教育者として、今も多くのことを学び続ける日々です。自らの未熟さを痛感しながら、最近は図々しくも、この「学び続ける姿勢・環境」こそ高専の持つ魅力なんじゃないかと思うようになりました。

高専を単なる就職のためだと考えている学生には「工学の面白さ・自分でチャレンジしてみることの大切さ」を教え、モノづくり・科学技術への熱意を持つ学生には「それに取り組む機会・環境」をしっかり与えてフォローしたいと考えています。

「20歳の時にどれだけ大きな夢を描けるか。それが大事だ」——専攻科時代の学園祭で講演していただいたOBの言葉です。「何かにのめり込む、チャレンジすることで、その先の人生が大きく変わる」——その通りだと思いました。ぜひ高専での5年間を使って、夢を実現してください。

酒井 昌彦氏

Masahiko Sakai

- 神戸市立工業高等専門学校 電気工学科 准教授

2009年 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 卒業

2011年 神戸市立工業高等専門学校 専攻科 機械システム工学専攻 修了

2013年 大阪大学大学院 工学研究科 知能・機能創成工学専攻 修士課程 修了

2013年~2015年 川崎重工業株式会社 本社技術開発本部

2017年~2018年 非常勤講師(大阪工業大学、大阪府立大学工業高等専門学校(現・大阪公立大学工業高等専門学校)など)

2018年 大阪大学大学院 工学研究科 知能・機能創成工学専攻 博士課程 修了

2018年4月より現職

神戸市立工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

一関高専体育館-2-1-300x300.png)

- 高専の常識を超える教育を。一関高専が育む、AI時代に淘汰されないエンジニア像

- 一関工業高等専門学校 校長

小林 淳哉 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏