奈良教育大学大学院を修了後、小学校教諭のご経験を経て、奈良高専に着任された森弘暢(ひろのぶ)先生。ご自身の経験を生かし、奈良高専ラグビー部を好成績に導かれています。そんな森先生に、学生時代のお話や、部活動に対しての思いを伺いました。

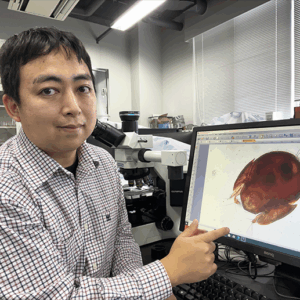

五輪出場経験のある先生のもとで、研究を進める

-森先生が教員を目指したのは、いつ頃なのでしょうか?

高校生の時、陸上の短距離選手として練習に明け暮れる毎日でした。キャプテンをしていたので、練習メニューの確認を顧問の先生と毎日しているうちに、「教師」という職業に関心を持つようになりました。

当時は「体育の道=教員の道」という考えでした。まだ漠然としていたので「大学に行ってから将来のことは考えよう」という気持ちで、奈良教育大学に進学しました。

-大学時代、印象的だった出来事を教えてください。

研究室配属では、若吉浩二先生の「バイオメカニクス」の分野を選びました。研究室に通うようになってすぐに、実験室にあった長机とパイプ椅子に自分の名前を書いて、勝手に自分の指定席をつくったんです(笑) すると「自分で環境をつくることはいいことだ」と褒められました。怒られるかと思いきや、違った視点で見ていただけて、それが印象的でしたね。

若吉先生は1984年のロサンゼルス五輪に水球選手として出場されるほどの方でありつつ、国際学会のご経験もあり、研究者としてもとても優秀な方でした。エネルギッシュで、学生を巻き込んで、引っ張ってくださいましたね。私はよく実験器具を壊していたのですが、それも「動いている証拠だ」と言っていただけて、そこでも物ごとの見方、捉え方、人との関わり方を学びました。

-そこでどのような研究をおこなったのですか?

卒業論文では、「伸膝前転」をバイオメカニクス的な視点で解析しました。具体的には「スティックピクチャ」という、コンピューター上で動いていく棒人形を使用し、指導前と指導後で「どう体の動きが変わるのか」などの解析を行いました。

お昼休みの小学生に手伝ってもらっての研究だったので、子どもの心を掴むことが難しかったですね。取り組み方が全然違ってくるので、子どものやる気を引き出すことに工夫が必要でした。

伸膝前転は膝が伸びた状態で起き上がらないといけないのですが、なかなかできる小学生はいません。目で見るだけでは「なんとなく変わった」という体感でしたが、実際数値として見ると確実に変わっていて。「数字の説得力」が面白かったですね。

未経験スタートで、ラグビー部のキャプテンに

-森先生は大学のラグビー部でも、キャプテンをご経験されたとのこと。

練習メニューは、すべて自分たちで組んでいましたね。当時、ラグビーの試合がテレビ中継されることは少なく、同じ試合のビデオを毎日のように見て、強くなる方法をみんなで話し合って進めていました。指導者はいなかったですが、その環境が非常に楽しかったです。

そして、未経験スタートだった私がキャプテンに選ばれました。不安ばかりでしたが、チームを1つにまとめるために頑張りましたね。パターン化された練習をするのではなく、いろんな能力が高まるよう、臨機応変な状況に対応できるよう、練習メニューを毎日変えました。試合で勝つことは難しかったですが、体力や筋力、スキル、ボールを扱うスピードなど、日々成長を感じていましたよ。

-その後、大学院に進まれているのですね。

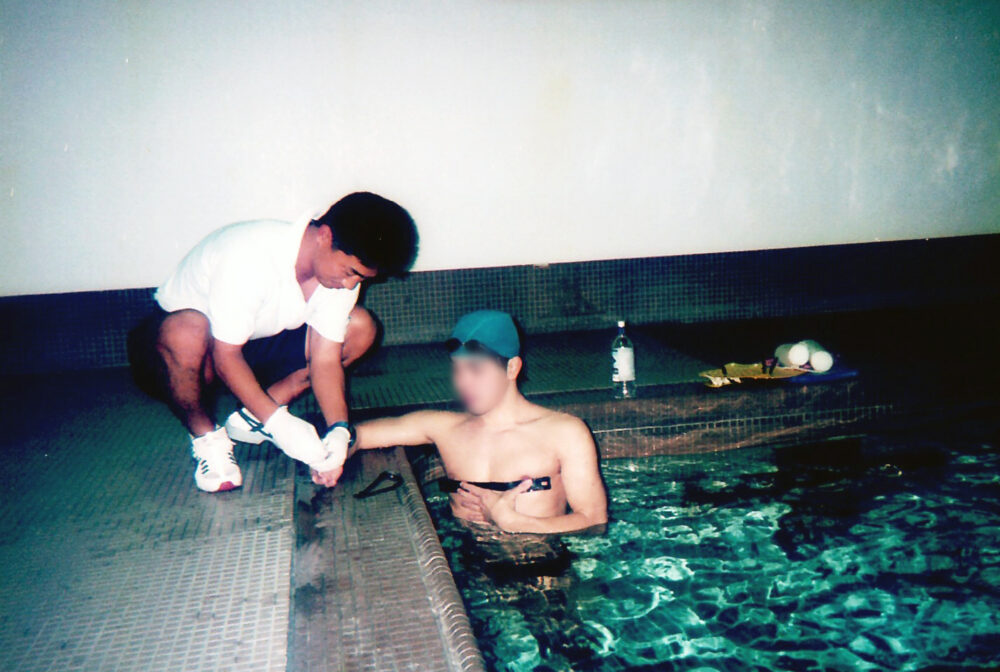

大学院の時、若吉先生の研究のお手伝いとして、JOCの医科学サポート「水泳競技におけるオリンピック選手の高地トレーニング(アメリカ、デンバーにて)」に同行したのは思い出深いですね。世界水泳選手権大会に向けた大切なトレーニングの最中に実験することになるので、非常に緊張感がありました。

オリンピック選手とアメリカで24時間一緒に生活する中、トップ選手の考え方や、大会に対する思いなどを伺う機会もあったんです。素人感覚だと、練習にいろんな要素を取り入れたくなるのですが、現実には時間的に、体力的に無理があります。その際、トップ選手は「やる、やらない」の明確な基準を持ってトレーニングされていたのが印象的でした。「やらない」と判断する時の潔さに、凄みを感じました。

10年後、20年後、学生には幸せな人生を歩んでほしい

-その後、小学校に勤務されています。

小学校では1年働いて、5年生の担任をしたのですが、すごく大変でしたね。授業の予習で時間が足りませんでした。本当は「子どもの心に問いかける。寄り添う」ということを頑張りたかったですが、とても時間も心の余裕も足りませんでしたね。

そんな中、高専の公募があることを教えていただきました。「ラグビー部もあるし、高校生と同じ年代の子を教えられるから受けてみないか」と言われて。そして、奈良高専にご縁をいただきました。

-学生と接するうえで、大切にしていることを教えてください。

「『生涯スポーツ』と言われているが、学生時代にスポーツの楽しさを味わうことができずに『生涯スポーツ』はない」というスタンスで、先輩の先生方が教育に取り組んでおられて、その思いを私も引き継いでいきたいと思っています。

10年後、20年後、学生には幸せな人生を歩んでいてほしいんですよね。社会人になって、人のために動ける人は、周りの人から愛されると思うんです。私は毎朝、担任をしているクラスの黒板掃除をしているのですが、小さいことでも人のためになるということを、身をもって伝えていきたいですね。

そして、社会人になってきついことがあった時、「厳しかった森も、自分たちのために毎朝黒板をキレイにしていたな」と思い出して、もうひと頑張りしてくれたらと思います。

担任が終わる最後のホームルームで、「幸せな人生を」と話をするのですが、その際、言葉が響く学生と響かない学生はもちろんいます。たとえ今響かなくても、20年後に何かのきっかけで思い出し、その学生の支えになるような関わりをしていきたいですね。

レフリーが「三本の指に入る試合だ」と言った理由

-部活動の指導にも力を入れていらっしゃいます。

2005年度からラグビー部の指導に携わるようになりました。翌年度に11年ぶりに全国高専大会に出場することができ、その後16年連続で出場をしています。優勝5回、準優勝6回、3位4回の成績を修め、現在4連覇中です。

余白あり2.jpg)

学生たちには、クラブ活動を通して、「人間力」を高めてもらいたいと思っています。指導を始めた時から変わらない方針は、「気配り・目配り・思いやり」、「感謝・謙虚・ひたむきに」を掲げています。

ラグビーは、痛いし、辛いし、キツいスポーツじゃないですか(笑) 「One for all, All for one」という言葉があるように、ラグビーはしんどい中で気配りができ、思いやりや感謝の気持ちが備わっていないと、体を張れないし強くなれないんですよね。

奈良高専のラグビー部は素直な部員ばかりで、保護者の皆様も大変サポートしてくださっています。そんな素晴らしい環境に対して、ラグビー部員が感謝できているので、それが成果として現れていると思います。

-毎年ラグビー部でTシャツをつくられているそうですね。

毎年、部員がスローガンとして掲げた言葉をTシャツにし、デザインも部員がつくり、全員で着用しています。昨年度は「IGNITE SPIRITS(イグナイト スピリット)」でしたが、今年度は「Gain Momentum」です。この言葉に込めた彼らの思いは「ひとりひとりが勢いを持ったプレーをし、チームに勢いをもたらす」ということらしいです。

実は、2009年度に初めて全国優勝し、再び優勝する2018年度までの8年間、上位の成績は残すものの、あと1つが届かない時期が続きました。

2回目の優勝をした2018年度のことでしたね。表彰式が終わり、記念撮影などをひとしきりした後、応援に来ていたその8年間のOBたちが「僕らにも胴上げをさせてください」と言ってきてくれました。そして胴上げ後、「ようやく卒業することができます」と言ってくれました。これは本当にうれしかったです。

また、その試合は、日本のトップレフリーの方が審判をしてくださったんです。その方からは「この試合は、自分の生涯のレフリー人生の中で、3本の指に入る試合だ」と言っていただけて。

「試合のテンションは波があるものだが、この試合はキックオフからノーサイドまで、両チーム一瞬たりとも激しさが落ちることがなかった」と。自分のチームだけではいただけないコメントで、高専ラグビーを象徴していただいたと思いました。毎年、思い入れが強く、ひたむきに頑張っている全国の高専ラガーマンたちを誇りに思います。

Passion lives here! 情熱はここにある!

-最後に高専を目指す中学生にメッセージをお願いします。

私は「Passion lives here」という言葉が好きなんです。直訳すると「情熱はここにある」という意味だと解釈しています。私自身、10代はすごく楽しくてエネルギッシュに過ごしてきました。今の学生たちにも、輝きのある5年間を過ごしてほしいんです。

高専はいろんなことに挑戦できる環境です。やろうと思えば何でもできるんですよ。その中で、ひたむきに好きなことを突き詰めてもらって、卒業した後も、社会に出て、幸せに歩んでくれたらいいなと思いますね!

森 弘暢氏

Hironobu Mori

- 奈良工業高等専門学校 一般教科 教授

1993年 奈良県立郡山高等学校 卒業

1997年 奈良教育大学 学校教育学部 卒業

1999年 奈良教育大学大学院 教育学研究科 保健体育専攻 修士課程 修了

1999年~2000年 奈良県公立学校 小学校教員

2000年 奈良工業高等専門学校 一般教科 講師

2006年 同 准教授

2022年より現職

奈良工業高等専門学校の記事

-600x400.png)

-300x224.jpg)

アクセス数ランキング

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- やりたいことをすぐに実行できる自分でいたい。高専で磨いた行動力で、デジタルマーケティングの道へ

- 滋賀大学 経済学部 企業経営学科 4年

松本 彩夏 氏

- 陸上部での憧れが前へ進む力になった。高専7年間で磨いた自走力が、ひとつの受賞に結実するまで

- ソフトバンク株式会社 エンジニア

矢田 ほのか 氏

- 高専から東京大学大学院へ。進学して感じた「高専の強み」と、「進学するメリット」とは?

- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)

廣田 主樹 氏

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)

山本 真生 氏

- 「高専生はかっこいい!尊敬する!」学生に厳しかった安里先生の、考えが変わったきっかけとは

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

安里 光裕 氏