2020年、COVID-19が世界的に流行。感染防止のため、世界中でイベントや集まりが中止されました。全国の高専でも授業や学外活動がオンライン化しています。

そんななか、鶴岡高専は「オンラインインターンシップ」を開催しました。「企業研究」の一環として、従来の就業体験同様に授業として取り入れ「オンライン形式」でも単位を取得できる仕組みです。

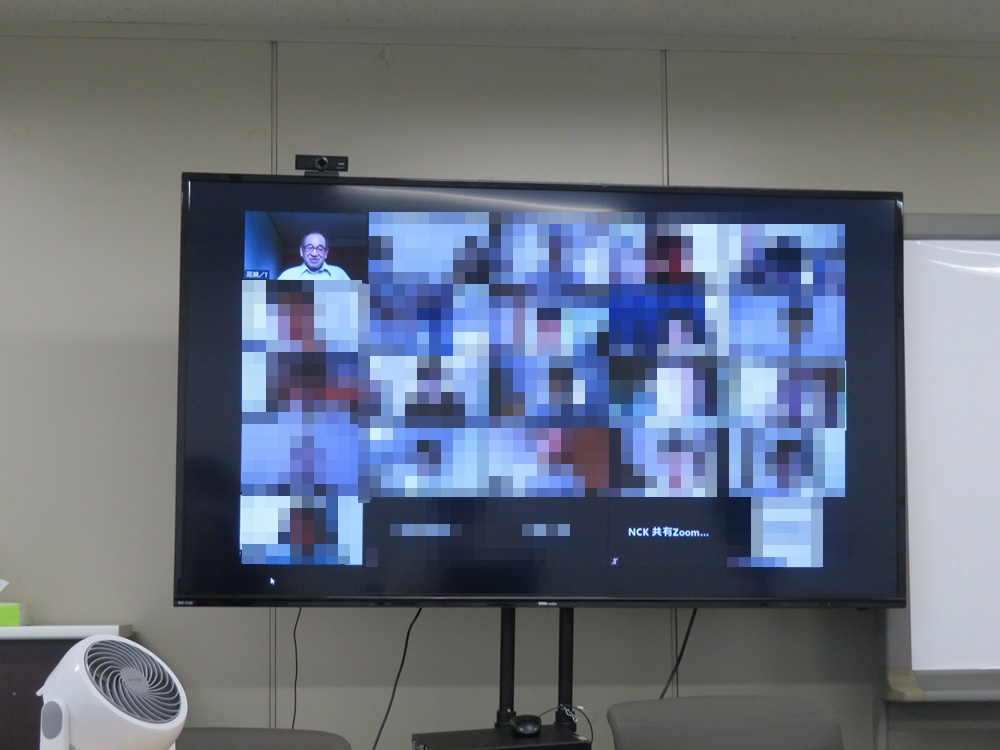

株式会社日本コンピュータ開発(以下、NCKとする)のオンラインインターンシップでは鶴岡高専の学生16人、高知工科大学の学生4人が参加。全5日間のうち、鶴岡高専生は前半の2.5日に参加しました。

会長の言葉で変わった意識

NCKはインターンシップに力を入れてきた企業で、通常は2週間以上の長期インターンシップをしています。今年はオンラインでの開催を決めました。

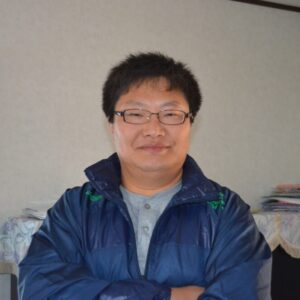

COVID-19の流行以前から在宅勤務を推奨しているNCK。岡山県の自宅から参加する代表取締役社長・溝川氏の挨拶で幕を開けました。

学生は就職活動において、多くの貴重な時間を使い、苦労して就職しておきながら、就職後3年以内に多くの人達が離職していくという現実から、NCKは「学生と企業の間に、就職についての認識や期待に対する誤解があるのではないか」と考えている会社で、学生がこのインターンシップを通じて「就職とは何か」や「学生と社会人の違い」などについて考える機会を得られるような場を設けています。

まずは、そんな考えを持つNCKがどの様な会社かについて、会長の高瀬氏より紹介がありました。

その中で、会長が親会社に直談判して経営方針を改革した経験や、現在では100%社員が株式を保有しており「社員の社員による経営」を行っていること、何よりもまず社員の成長を最優先とし、社員が成長した結果として利益が付いてくるという考え方を持つ会社であることなどを紹介しました。

その後、講話を踏まえた「就職とは何か」のグループディスカッション。zoomのブレイクアウトルーム機能を使い班分けし、企業の担当者は各ルームを見回ります。

ディスカッションでは「これまでは安定した会社に行きたい思っていたけど、高瀬会長の話を聞いて成長できる場に身を置くことも大切だと感じた」「自分と同じ考え方の人と仕事をすればモチベーションが見つかりそう。合う職場を選ぶのが重要だ」など、初日から活発な意見が交わされました。

学生同士が協力して課題を完成

また、本インターンシップでは、講話やディスカッション以外にも学生がIT業界に触れる場として、職業体験をする場も設けています。

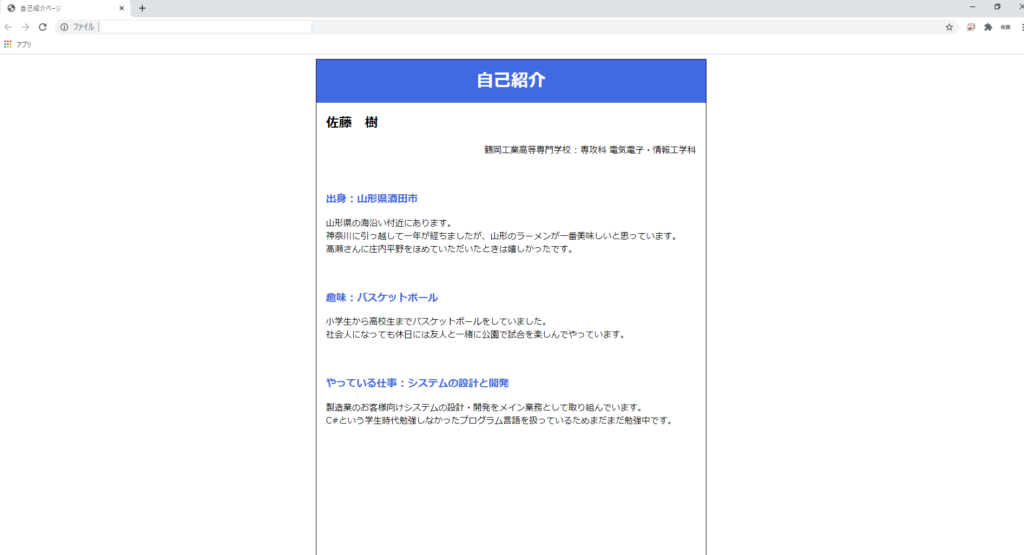

課題内容は自己紹介を兼ねたWebページの作成で、3日間かけて行われました。学生は指定されたファイルをダウンロードし、フォルダ内にある課題遂行の手順が書かれたドキュメントと、大枠のソースコードを元に課題を進めました。

作業は再びブレイクアウトルーム機能でチーム分けされます。学生は手順を見ながら作業し、わからないことがあったら各ルームに常駐している社員に尋ねる仕組みです。

学生たちは黙々と課題を進め、不明な点は社員に聞くよりも先にグループの学生に呼びかけて教えてもらうなど、チームワークが見られました。

最終日には作成したページ情報をオンラインストレージサービス「Dropbox」に提出。つくったページについてそれぞれが工夫した点を発表します。NCKの社員は、学生の制作物について意見やアドバイスを伝えました。

作業の合間には、インターンシップ担当者が「オンラインインターンシップは不安ですか?」と問いかけ。「自分は対面で話すことが苦手なのでやりやすい」「パソコンを見すぎて目がしょぼしょぼしてきた」「面と向かってのほうが話しやすい。一日中緊張してしまった」との声が上がりました。

担当者インタビュー

初のオンラインインターンシップを終えた、NCKの担当者に話を伺いました。

—オンラインでの実施を計画するにあたって、懸念されたことはありましたか?

当社のインターンシップの目的である「学生と社会人の違いや『働く』を知ること」「会社やIT業界の仕事を知ること」「企業の一例としてNCKを知ること」が達成できるのかが課題でした。

この問題を解決するために、短期間での実施方法を工夫しています。さらにWebページの作成の課題に向けて、Web、CSS、プログラミング経験についてやPCの環境などを事前にアンケート調査しました。

もう一つ、心配していたのはネットワーク環境です。全員が問題なく接続できるのか。事前に接続確認日を設け、zoomのグループ分けの事前操作も学生に体験してもらい安心して当日を迎えられました。

—オンラインインターンシップは通常時とどんな点で違いを感じましたか?

席やPCを用意する必要がないため、多くの学生を受け入れられる、旅費や宿泊費がいらないので地方学生も参加しやすいというメリットがありました。

様子を確認したい時に、場所を問わずいつでも参加できるのもよかったですね。

しかし、職場で直接社員と触れ合うことや、仕事の様子などを見てもらうことは難しかったなと思います。通常のインターンシップよりも短期間であったため、従来組み込んでいる講話を省いたことも残念でした。

—今回の実施を踏まえて、今後のインターンシップについてどうお考えですか。

当社ではコロナ禍の前からリモートワークの社員や本社、支店をつないで朝礼やミーティングを実施していたほか、今年度の新入社員は入社直後からオンラインで研修、導入教育をするなどオンラインでのノウハウがありました。そのため、初めてながらもスムーズに実施できたと思います。

コロナ禍によってインターンシップの変革や従来より多くの学生の受入れができ、より充実したと感じました。参加学生が記入した日誌やアンケート回答から、今後の課題を見出しています。ブラッシュアップして次回に繋げていきたいですね。

鶴岡工業高等専門学校

〒997-8511 山形県鶴岡市井岡字沢田104

TEL : 0235-25-9014

https://www.tsuruoka-nct.ac.jp/

株式会社日本コンピュータ開発

〒243-0432

神奈川県海老名市中央2-4-8 ニコービル3階

TEL:046-234-7066

https://www.nck-tky.co.jp/

鶴岡工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

- 自信を持て! 好きなことを突き詰めた先に答えがある。“鋼橋一筋”の教員が語る研究への情熱

- 長野工業高等専門学校 工学科 都市デザイン系 准教授

奥山 雄介 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- ノンストップで挑戦を続けた先に成長がある。米海軍基地で働きながら、世界遺産を通した平和を発信

- 米海軍横須賀基地 艦船修理廠 品質保証室 物理分析課

御堂岡 隼 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

- プログラミング少年から高専教員へ。教育・研究・セキュリティの三本柱で、高専の未来を創る

- 長野工業高等専門学校 工学科 情報エレクトロニクス系 教授

伊藤 祥一 氏

- やりたいことをすぐに実行できる自分でいたい。高専で磨いた行動力で、デジタルマーケティングの道へ

- 滋賀大学 経済学部 企業経営学科 4年

松本 彩夏 氏

- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に

- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師

村田 光明 氏