山口大学大学院を修了後、大島商船に着任された橘理恵先生は、中学校時代に勉強が嫌になったとのこと。そこからなぜ研究者の道を選ばれたのか、またご自身の経験から語る「多角的に物事を見る」ことの大切さとは。現在の取り組みも含め、お話を伺いました。

ドラマの「鑑識官」に憧れて、大学進学を選んだ

-先生はどんな学生だったんですか?

中学生の時に勉強をする必要性が分からなくて、高校に行く意味を見いだせなかったんですよね(笑)。親に説得されて、しぶしぶ高校に行ったぐらいです。その後、進路を考える頃になって、初めて自分が「何が好きか」を考えて。その時に、ずっとテレビで見ていた「あぶない刑事」を思い出したんです。

刑事が事件を解決するシーンも好きだったんですが、それよりも鑑識官が音声や銃痕を分析して、犯人と一致するかどうか調べるシーンの方が好きで(笑)。ほんの1シーンなんですけど、「面白い!」と思ったんです。

そこから鑑識の仕事に就きたいと思うようになり、高校を出てすぐ警察官になるよりは、大学で情報技術を学んだほうがより夢に近づけるのではないかと思い、大学進学を選びました。

ゼミ配属を決める説明会で、すべてが変わった

-そうだったんですね!大学生活はいかがでしたか?

山口大学を選んだのは、引っ越しなどの移動が面倒だったので地元の大学に行きたかったからです。入学後すぐに認識工学で有名な先生がいらっしゃることを知り、「その先生の研究室で研究がしたい!」とずっと思っていましたが、ゼミの配属を決める説明会で人生が変わっちゃったんです(笑)。

認識工学の先生がプレゼンテーションで、「指紋認証の時代は終わった。これからは顔認証だ!」と仰っていて。確かに惹かれるものはありましたが、「自分の顔をサンプルにして研究することは嫌だな」と思っちゃったんですよ(笑)。

それで迷っていたら、別の先生が「肺のCTやレントゲン写真の解析をしています」とプレゼンされていて。それが後に恩師となる木戸尚治先生との出会いだったんですよね。そのプレゼンで、木戸先生のゼミに決めました。

CT写真が、単に「医者が診るためだけに撮られているのではない」ことを、そのとき初めて知ったんです。CTを通じて人との関わりも感じましたし、工学アプローチではあるものの医療に携われるのではないかと思ったんですよね。

実は高校の時、工学部か医学部の法医学系かで迷っていて、「この道を選べばやりたいことができるのでは?」と思いました。

-実際の研究はいかがでしたか?

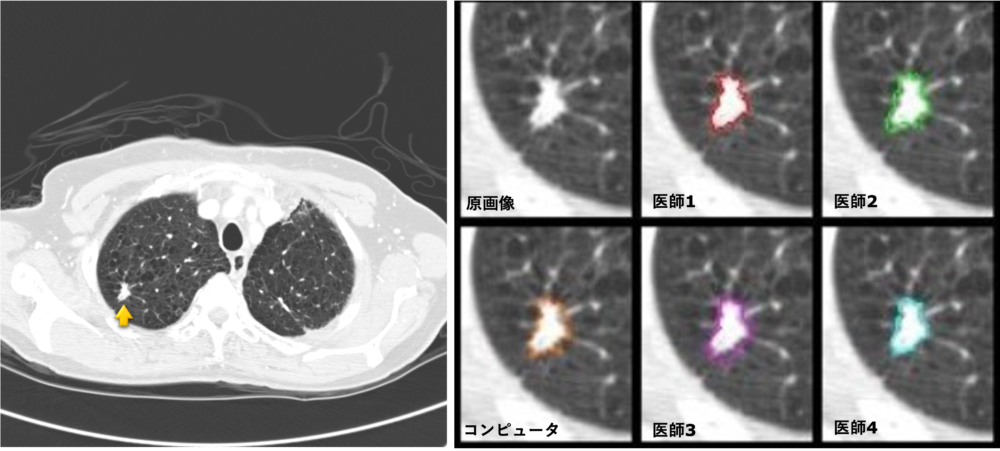

肺のCT画像を撮って、断面が輪切りになっているので、その写真を見て肺腫瘍を見つけていくんです。悪性腫瘍と分かればすぐに対処ができますが、サイズが小さいものは良性か悪性か分からないので経過観察になります。この判断ってすごく難しいんですよね。

悪性でも腫瘍が大きくなるタイミングが早いのもあれば、あまり変化しないものもあって、医師は大きさの変化を診断の一つの材料としています。医師の判断はもちろんですが、コンピュータが「第2の医師」として定量的に腫瘍の経過観察できれば、患者様も安心だし、医学的にもより進歩できると思ったんです。

「いかに腫瘍を正確に測るシステムをつくれるか」はやはり難関で。放射線科の先生にもご協力いただいて、腫瘍の特徴や判断のポイントなども教えていただきました。

本当に難しくて分からないことだらけだったんですが、研究にハマっていたこともあり大変さはあまり感じなかったですね。普通に生活していたら知ることが出来なかった知識や情報を教えていただいて、それが楽しくて無我夢中で研究に没頭していました。

「多角的に物事を見る」ことの大切さ

-大島商船に赴任されたきっかけを教えて下さい。

大学だけでは研究の時間が足りなかったので、そのまま大学院に進学しました。その時は働くなら「企業」の選択肢しか考えていませんでした。

ただ、学会に行って企業の方と接する機会があった時に、「企業で出来ることと出来ないこと」について教えていただく機会があって。「やりたいことが残っているなら大学にいたほうがいい」とアドバイスをいただきました。

また同じ頃に後輩や准教授の先生に「教えることが向いている」とアドバイスをもらったこともあり、そこで初めて「教職」が選択肢に入ったんですよね。その後、ご縁があって大島商船に着任しました。

-教える上で、大切にされていることはなんですか。

私は「多角的に物事を見ることができる人材の育成」を大切にしているんですよね。「自分と違うから、興味がないから、人の意見を聞かない」のではなく、意見を聞いて自分と違えば「考え方が違うんだ」と思えばいいし、納得する部分があれば取り入れていくというように、「意見を受け入れなくてもよいから受け止める」という考えを学生が持てるようになって欲しいと思っています。

実はこの考えは、学生時代に准教授から言われた「貴方はマイノリティーであるということを認識するべきだ」という言葉から来ているんです。私自身、学生時代に「同じ大学で、同じ学科で、同じゼミならモチベーションも一緒でしょ?」と思い込んでいた部分があって、すごく苦しんだ時期があったんですよね。

そこに准教授の言葉がストンと落ちて。「同じ環境でも、考え方は全然違う」ということを初めて認識できました。

「一般的」「普通」という言葉は、よく使いますよね。だからこそ、学生には「一般的とは何か、普通とは何か」を考えてもらっています。多角的な考え方が出来ることで、様々なヒントをキャッチすることができるようになりますし、より良いものづくりや、よい人脈が築けるのではないかと思っています。

自分の手で実用化していきたいシステムとは

-先生の現在の取り組みと、今後の目標を教えて下さい。

現在は肺の細胞を顕微鏡で見て、どんな病気なのか「より早く、より正確に」確定できるような病理画像の研究を行っています。

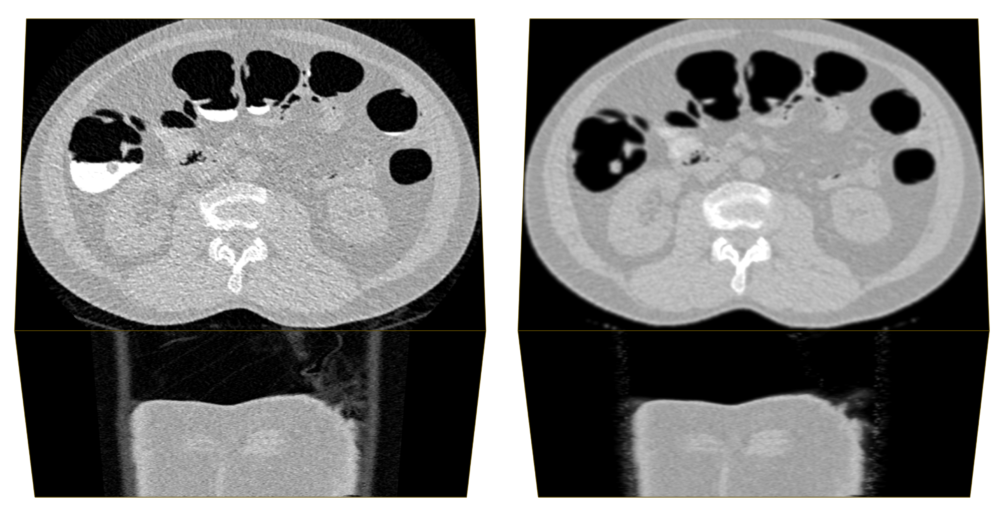

また2014年に在外研究でマサチューセッツ総合病院に行ったことがきっかけで、大腸ガンの研究も始めました。大腸ガンの検診で内視鏡検査をするんですが、検査も時間がかかるし、お腹を空にして検診しないといけないので苦痛ですよね。そこを楽にしていきたいんです。

画像内視鏡の技術を使い、お腹の中を撮影するだけで大腸内を検査してくれるような技術が開発できれば、「お腹を膨らませる」というデメリットはあるものの、今よりも楽に検査ができるようになります。最終的には「お腹を膨らませなくても検査ができること」が理想なので、1つずつ研究を進めていっています。

今は対象とした画像解析を行うことにより、医師の診断を支援するシステムを実現することを目標として研究に励んでいます。実用化まではいろいろ問題がありますが、1つでもいいから自分の手で実用化していきたいですね。

また学内では「情報教育センター長」として、情報リテラシーの重要性を伝えています。きちんと使い方が分かっていなければ、リスクを抱えたままインターネットと付き合うことになります。高専生だけでなく小学生・中学生とその保護者に、情報リテラシーをしっかりと意識していただくことが重要であると思っているので、この活動もより広めていきたいですね。

橘 理恵氏

Rie Tachibana

- 大島商船高等専門学校 情報工学科 准教授

1997年 山口県立下関南高等学校 卒業

2001年 山口大学 工学部 知能情報システム工学科 卒業

2003年 山口大学大学院 理工学研究科 博士前期課程 知能情報システム工学専攻 修了

2006年 山口大学大学院 理工学研究科 博士後期課程 システム工学専攻 修了

2006年 大島商船高等専門学校 情報工学科 助手

2007年 同 助教

2012年 同 講師

2015年より現職

大島商船高等専門学校の記事

-300x220.jpg)

アクセス数ランキング

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「自分はどうありたいか」で考えれば将来は無限大。高専を卒業し、今はスポーツビジネスの現場へ

- アイリスオーヤマ株式会社 会長室

株式会社ベガルタ仙台 ファシリティマネジメント部(業務委託)

武市 賢人 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 「パワーバランスが取れた公平な訴訟」を目指して。「法律」という武器をつくって磨く、鍛冶屋になりたい!

- 広島商船高等専門学校 流通情報工学科 准教授

金子 春生 氏

-300x300.png)