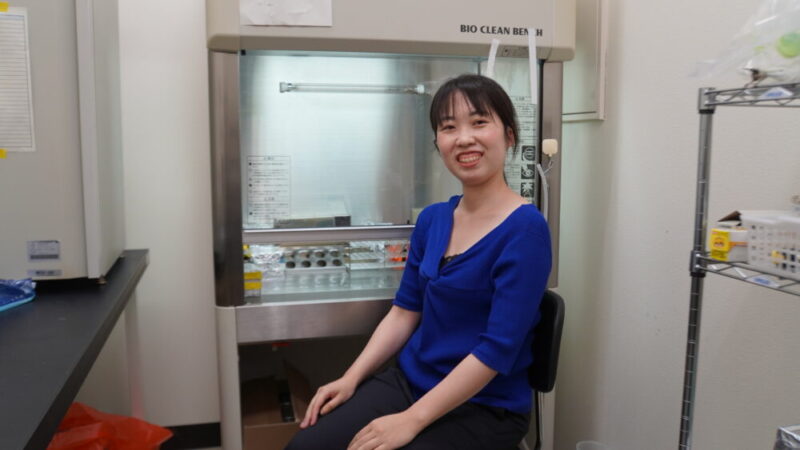

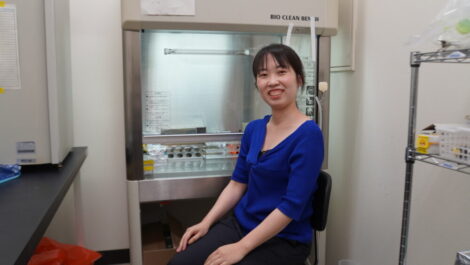

教育学から農学に進学。その後、研究と教育の双方に力が注げる高専教員の道へと進まれた、新居浜高専 生物応用化学科で助教を務める田頭歩佳先生。教育学から農学という異色のご経歴から得られた経験を学生たちに還元し、悩みに寄り添う先生にお話を伺いました。

教育学部から農学部への進学。そして高専教員へ

―先生は、教育学部を出られているそうですが、教員を目指されていたんでしょうか。

私は愛媛大学の教育学部に入学し、修士までは教育学課程で学んできました。最後の博士課程で農学部に進学したというのは、ちょっと変わった経歴かと思います(笑)。

そもそも教育学部に入学はしましたが、正直なところ、教師を目指していたわけではありませんでした。愛媛大学の教育学部には当時、“生活環境コース”があり、そこで環境や健康の勉強がしたいと思い、進学したんです。

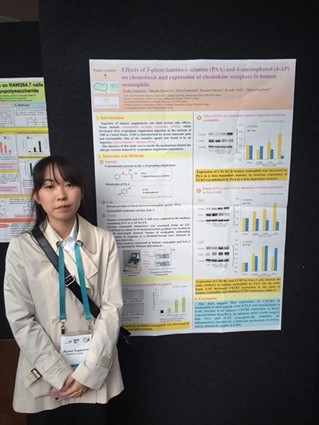

学部での研究室配属の際、さまざまなテーマがある中から私が選んだのは、「過去のサプリメントによる事故のメカニズム解明」をテーマにしている研究室でした。人の血液から採取した“好酸球”という白血球の一種を使って行う研究テーマだったんですが、教育学部でもこうした医学的な領域の学びもできるということに、興味が湧いたんですね。

その研究室の恩師というのが実は農学部出身の方で、私もこの研究をもっと極めたいという気持ちが強く、恩師に相談したところ農学部でもできると薦められ、博士課程では農学部に進学しました。

―教育学部というのは、意外と幅広い分野を学ぶことができるんですね。

「文系の学部」と考えられる方が多いですよね。でも理科や技術・家庭科・保健体育など、理系的な要素も実は多いんです。実際、理学部・工学部などから修士課程で教育学に進む人もいるくらい、文理関係なくオールマイティーな学問で、いろいろな考え方を持っている人と話すことができたので、非常におもしろい大学生活を送ることができました。

―高専に赴任されたきっかけは?

研究をずっと続けていきたいと思っていたので、アカデミックポストのほか、研究職での企業就職も視野に入れて進路を考えていました。ただ高専については詳しくなかったので、てっきり技術系・工業系の学校と思っており、高専で自分のやりたい研究ができるとは思っておらず、選択肢には入ってなかったんです。

ですが恩師と農学部での研究室の先生から、「高専でもあなたの研究ができるよ」とアドバイスしていただいたことで、高専教員という道も考えるようになりました。研究がしたいというのが一番の目標でしたが、“教える”ということも嫌いではなく、むしろ好きだったので、このまま研究だけで進んでもいいんだろうかと思う節はあったんです。

そんなときに高専を知り、研究も教育もできる、いままで学んできたことがフルに生かせるということで、高専教員を目指しました。高専に赴任できて、いまでは非常に良かったと思っています。

―ご研究内容について、教えてください。

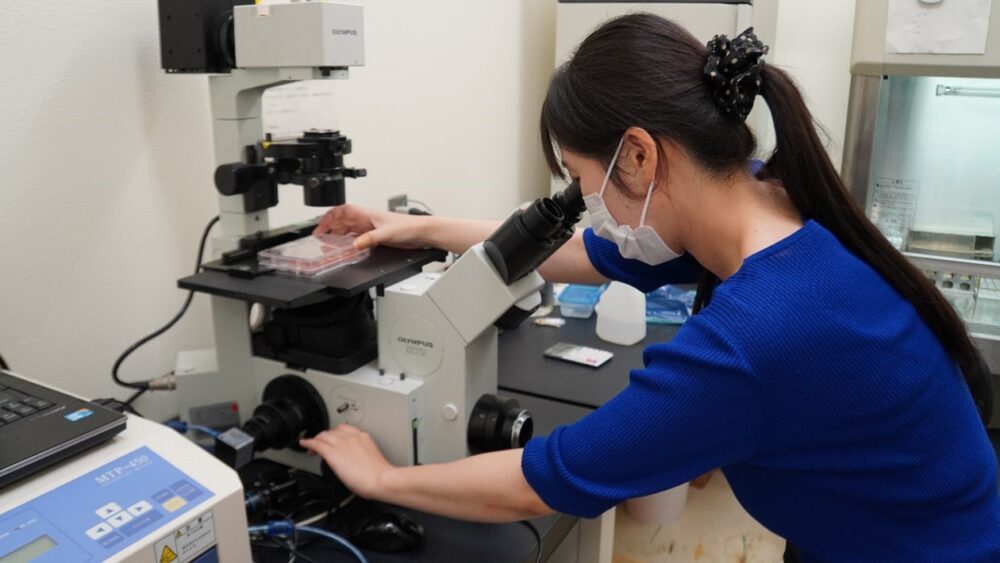

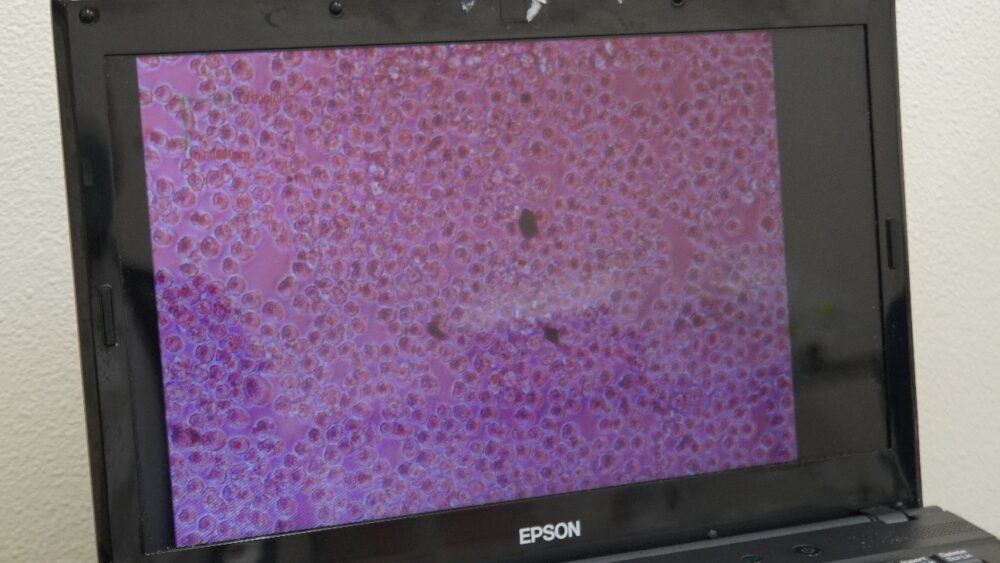

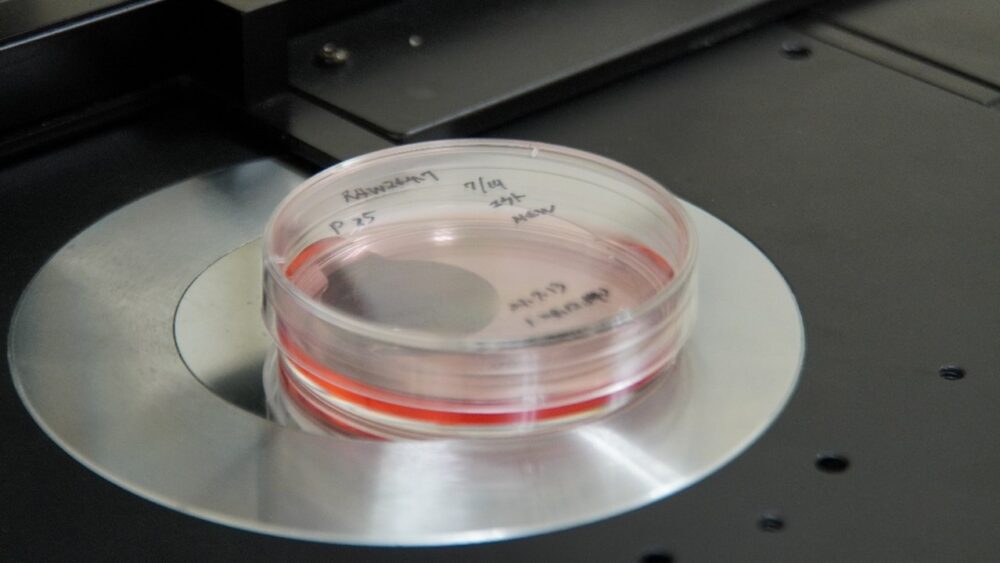

「動物細胞を用いた食品成分の機能性評価」の研究です。食品というのは大きく分けて3つの機能があるといわれています。

1つ目はタンパク質や炭水化物という、生きるために必要な栄養素としての機能、2つ目が味や匂いといった感覚的・嗜好的な機能、3つ目が、生きるためには特別必要ではないけれど、ただ健康的に生きるためには必要な生体調節機能です。私はその3つ目の生体調節機能のなかでも、免疫に関わる機能性を持つ食品由来成分を探索しているんです。

例えばリンゴを食べるとお腹の調子が良くなるといった整腸作用も、生体調節機能のひとつです。多くのことがすでに解明されていますが、まだ見つかってないものもありますし、1つの成分でだけではなく、2つの成分を掛け合わせると、より効果が現れるというものもありますので、そういった機能性を持つ成分の探索を、動物細胞を使って進めています。

いま別の研究では、新居浜高専の環境材料工学科の平澤英之先生と共同で、動物細胞を用いたある材料の毒性評価という研究をやり始めているところなんですが、現在まだ高専にきて3年目ということもあり、企業や大学との共同研究などには着手できていないのが正直なところです。今後はそういったことにもチャレンジしていきたいと思っています。

学生を取り巻く、学びと仕事の環境づくりに尽力

―「にいはま女性ネットワーク」の活動について教えてください。

新居浜市の活動なんですが、『地域におけるさまざまな分野に女性の豊かな感性を反映させ、男女が共に生き生きと暮らせる社会(男女共同参画社会)づくりを推進する若手・中堅リーダーを育成するために設置されている』ネットワークに、参加させていただいています。

女子学生の入学者を増やす取り組みとか、女子学生のキャリア支援、積極的な女性研究者の採用など、男女共同参画社会の推進活動というものは、高専全体でも課題として取り組んできていることのひとつです。そうしたところで私としても何かサポートできる部分があればと思い、さまざまな業種の方と交流させていただいているところです。

ある時、外部の機械メンテナンスをしてくださっている企業の方と話す機会があったんですが、当校を卒業した女子学生の話を聞きました。「今年、新居浜高専の女子学生が入社してくれたんです。いまは社内で仕事してもらっているんですが、その子は外回りして、外で実際にメンテナンス作業がしたいと言っているんです」という話でした。

女子と言っても高専を卒業しているので、工場や機械関係の仕事を希望して当然です。ただ、受け入れる企業側の意識や環境が整いきれていないという現実もあるということを知りました。

また、高専内でも学生からの相談を受けるなかで、「希望の学科が男子ばかりのクラスだったため学生生活に不安を感じ、希望学科を変えた」という女子学生もいました。そうした学生が希望通りの学科に少しでも入りやすいと思ってくれる環境づくりをしていくことは、高専の課題だと思います。

この「にいはま女性ネットワーク」の活動を通し、男女ともに働きやすい環境づくりや、高専としても男女ともに学びやすい環境づくりを整えていけたらと思っています。

―研究や教育面で、今後どのようなことに取り組んでいきたいですか?

.jpg)

今やっている研究をこのまま進め、ゆくゆくは商品化も目標のひとつとして掲げていきたいと思っています。これまでは授業の作成など、新米教員として時間の使い方に慣れていなかったところもありますが、ある程度そのあたりもうまく進められるようになってきたと思うので、大学や企業との共同研究・外部資金の獲得に心血を注ぎ、高専内で何らかの成果を出していけたらと思います。

また高専の学生は、良い意味でクセが強いんですよね(笑)。自分の意見や考えをしっかりと持っている子が多いという印象で、それ自体は非常に良いことだと思っています。ですので、それを私たち教員が間違えて潰してしまわないよう、個性や柔軟な考えを尊重するよう接していけたらと思っています。

田頭 歩佳氏

Ayuka Tagashira

- 新居浜工業高等専門学校 生物応用化学科 助教

2014年 愛媛大学 教育学部 総合人間形成課程 卒業

2016年 愛媛大学大学院 教育学研究科 教科教育専攻 修了

2019年 愛媛大学大学院 連合農学研究科 生物資源利用学専攻 修了

2019年 新居浜工業高等専門学校 生物応用化学科 助教

新居浜工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 研究職からプロアドベンチャーレーサーに転身! 「自分の選んだ道こそが正解」と胸を張って言える人生に

- プロアドベンチャーレーサー

イーストウインド・プロダクション 代表

田中 正人 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏