小学生の頃にタイピングに熱中し、石川高専では仲間にプログラミングを教える面白さを知った千葉工業大学の國宗永佳先生。教育と研究の両面で「学びを支える仕組みづくり」に取り組んでこられ、学習支援システムの開発やプログラミング教育の改善に尽力されています。研究と現場の間に橋を架ける、その熱意と歩みに迫ります。

タイピングの楽しさが出発点に

―小学生の頃からコンピュータに興味を持たれていたと伺いました。

高学年の頃に、パソコン通信やワープロに夢中になっていました。プログラミングは未知の世界でしたが、文字を打つことがとにかく楽しくて、ワープロ専用機でタイピングの練習に励んでいましたね。

ワープロ検定にも挑戦し、決められた時間内に一定の文字数を打つといった実技や、ビジネス文書の形式に沿って正確にレイアウトを整えるといった課題に取り組みました。すると、同検定に県内最年少で合格し、地元の新聞に取材されたんです。当時の私にとっては遊びの延長線のような感覚だったのですが、今思えばこれがコンピュータと関わる最初の入り口でした。

そして、その姿を見ていた両親が、「これからは情報の時代だし、高専ってところがあるらしいよ」と勧めてくれました。不思議なのは、両親ともに高専出身ではなく、特に詳しかったわけでもなかったのに、なぜかその選択肢を知っていたということ。今になってもその理由はよくわかりませんが、それがきっかけで高専という進路を意識し始めました。

―実際に高専に進学して、どんな日々を過ごされたのでしょうか。

入学したのは石川高専の電子情報工学科でして、当時は設立からまだ間もなく、私たちは5期生だったので、新しい学科としての空気感がありました。カリキュラムは非常に幅広く、電子回路、電磁気学、プログラミング、情報理論など、工学的な基礎から応用まで一通り学びましたね。

正直なところ、半導体の内部構造や電子の動きといった物性寄りの分野には苦手意識があったんです。でも、論理回路や抽象的な情報処理の考え方、そしてプログラミングには強く惹かれました。

その中で、クラスメイトにプログラミングを教える機会がありました。自分では無意識にやっていたことを他人に説明しようとすると、言葉や考え方を整理する必要がありますよね。そのプロセスが面白くて、「人に教える」ということの楽しさに初めて触れたような気がします。

さらに、学生の自主性を尊重してくれる先生方との出会いも大きかったです。卒業研究でお世話になった長岡先生はネットワーク分野の研究者で、年齢も若く、まるで兄貴分のように接していただき、イベントにも積極的に連れて行ってくださりました。そしてもう一人、金寺先生(現:宇部高専 校長)は、どこか型にはまらないフランクさが魅力の方で、多少型破りな行動も受け入れてくれる懐の深さがありました。

このお二人のように、学生をのびのびと育ててくれる先生方を見て、「将来、自分もこんなふうに教える立場になれたらいいな」と、高専教員という仕事に漠然と憧れを持つようになったんです。

―学生生活の中で印象に残っている思い出はありますか。

本当に数えきれないほどあります。同じ学科の40人ほどのクラスで5年間を過ごすので、親密な関係性が自然とできあがっていました。たとえば、能登半島のキャンプ場までみんなで出かけ、テントを張って料理をして、夜は語り合って……そんな非日常の中に、強い絆が育まれていったんだと思います。

学園祭では仲間とバンドを組み、自分はギターとボーカルを担当しました。放課後や休日にバンドメンバーと一緒に練習した記憶があります。また、研究室でもクラスメイトたちと遅くまで作業したり、議論を交わしたりすることが多く、学びと遊びが入り混じったような密度の濃い時間を過ごしていました。

今でも一部の同級生とは連絡を取り続けていて、最近も長野で旧友と飲みに行ったばかりです。あの5年間で築かれた関係は、今でも自分の中で大切な財産になっています。

ネットワークやプログラミング関連の研究に注力

―その後、大学・大学院へと進まれた経緯を教えてください。

当時、周囲でも大学への編入が少しずつ一般的になってきていて、自分もその道を自然と意識するようになりました。プログラミングの方が得意だったこともあり、「電子」という言葉が付かない情報系の学科を選びたいと思って、いくつかの大学を調べましたね。

そんな中で見つけた信州大学工学部の情報工学科は、全国でもかなり早い時期に編入試験を実施していて、最初に受験したところでもありました。無事に合格できたので、その「タイミングの縁」もあって進学を決意。のちに振り返ると、別候補だった「知能情報」系の学科に進んでいたら、また違うキャリアになっていたかもしれません。

ただ、「電子」が入っていない学科名だからといって回路の授業がないわけではなく(笑)、大学ではしっかりと電子回路や電磁気学も教え込まれました。あの時は「またか」と思いましたが、今となっては教育者としての基礎になっているとも感じます。

大学院に進んだのは、当時の高専教員は修士卒の方が多く、それが一般的なキャリアパスだったからです。しかし、自分が在学している間に「博士号がないと教員になれない」という流れが徐々に強まりまして……。内心では「話が違うじゃないか」と思いつつも、それならばいっそ博士まで進もうと腹をくくりました。自分の研究に少しずつ手応えを感じ始めていたことも、進学を後押しした要因の一つだったと思います。

―大学・大学院では、どのような研究をされていたのでしょうか。

学部から修士にかけては、ネットワークに関わる実用的な開発に携わっていました。たとえば、当時としては高速だったネットワークをいかに安価に提供するかというテーマのもと、通信に用いる基板を使うためのソフトウェアの設計などを手がけていました。こうした取り組みは、指導教員の先生の方針で「実際に社会で使えるものを」という視点が強く、設計から動作確認まで広い範囲にわたる経験ができました。

博士課程では形式検証という分野に取り組むことになりました。これは、ソフトウェアや回路の振る舞いを数学的にモデル化し、その正しさを証明していくという非常に理論寄りの手法です。実装してから検証するのではなく、「つくる前に正しさを保証する」ことを目指しています。

扱うツールもはじめて触るもので、プログラムのような形で証明を書くものだったので、まさにゼロからの再スタートでしたね。一つの定理を証明するだけでも、数多くの論理ステップを正確に積み上げる必要があって、自分では「いけた」と思っても、機械に却下されることがしょっちゅうありました。

そうした中で、研究室の先輩や、同じプロジェクトで来ていた海外の先生方が「これ使えるよ」と、さりげなく示してくれる一言が突破口になったことも多く、そうしたやり取りが本当に支えになりました。

本質を理解するための教育・学習支援システム

―その後、信州大学に勤められたのち、千葉工業大学の教員になられています。現在の研究テーマについて教えてください。

教育・学習を支援するシステムの開発とその活用法に関する研究を行っています。

博士課程在学中に関わった「インターネット大学院」のプロジェクトが大きな転機になりました。これは、完全オンラインで修士課程を修了できる仕組みで、学生の進捗把握、ドロップアウトの防止策など、さまざまな課題と向き合う中で「学びをどう支えるか」という視点の重要性に気づかされました。

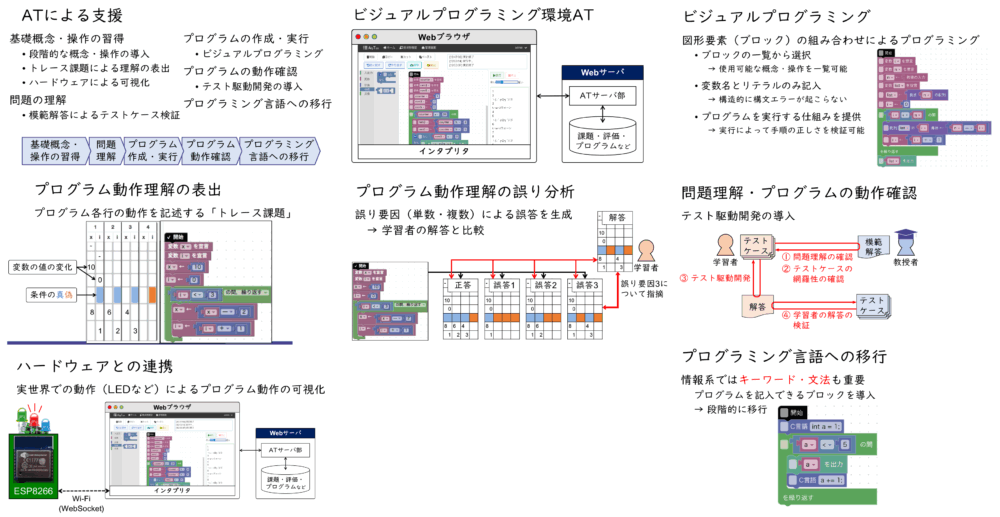

また、信州大学ではプログラミングを教える授業を担当し、それらの経験を経てプログラミング学習の支援に特に力を入れるようになりました。そこで「AT」という初学者向けのビジュアルプログラミング環境を開発しました。

ATは構文ミスといったつまずきを回避し、プログラミングの基本的な概念や論理的思考の習得といった「本質的な理解」に集中できるように設計しています。ブロック操作とテキスト記述のハイブリッド構造にしており、直感的な操作から本格的なコーディングへと自然に移行できる仕組みです。すでに全国の大学・高専で2,000人以上の学生に利用いただいています。

さらに、つまずきを回避し本質的な理解に集中するという考え方は他分野にも共通すると考えており、吹奏楽の基礎練習であるロングトーンの練習を補助するシステムを開発中です。音程や音量の変化を視覚的に捉えることで、能力の向上をサポートできればと考えています。他にも学生たちと一緒に、学校の内外を問わず身の回りの様々な教えや学びを支援するシステムについて研究しています。

―今後の目標や展望を教えてください。

今後も、「学びの中にある困難」に着目した研究を続けていきたいです。特に注目しているのは、「本質的な困難」と「非本質的な困難」を見極めること。プログラミングの初学者にとって、プログラムの論理や概念理解は前者であり、深く向き合う価値があります。一方で、構文ミスや記号の入力間違いといった後者は、テクノロジーの力で軽減・排除できる部分です。そうしたノイズを減らし、学習者が本質に集中できるような環境をつくることを目指しています。

―最後に、高専生にメッセージをお願いします。

高専は専門性の高い内容を早い段階で学べる貴重な場所です。私自身、高専に入ったことで今の自分がありますし、「手を動かして考える」という習慣は、教員となった今でも本当に役立っています。

また、高専にはそうした実践的な学びと同時に、自由な雰囲気があるのも大きな特徴です。たとえば制服がなかったり、ネクタイが不要だったりと、細かいルールに縛られない文化があって、それが私の性分にはとても合っていました。

これから高専に入る人も、今まさに高専で学んでいる人も、時には「なんでこんなことを勉強しなきゃいけないんだろう」と思うことがあるかもしれません。でも、人生ってどこで何がつながるかわからないものです。苦手なことも、無駄になるとは限りません。自分が今いる場所で、自分なりにどう力を発揮できるかを考えながら、ぜひ学びを楽しんでください。

國宗 永佳氏

Hisayoshi Kunimune

- 千葉工業大学 情報変革科学部 認知情報科学科 教授

1996年3月 石川工業高等専門学校 電子情報工学科 卒業

1998年3月 信州大学 工学部 情報工学科 卒業

2000年3月 信州大学大学院 工学系研究科 博士前期課程 情報工学専攻 修了

2003年3月 信州大学大学院 工学系研究科 博士後期課程 システム開発工学専攻 修了

2003年4月 信州大学 工学部 特別研究員

2004年4月 信州大学大学院 工学系研究科 助手

2005年4月 信州大学 工学部 助手

2007年4月 同 助教

2017年4月 千葉工業大学 情報科学部 情報ネットワーク学科 教授

2024年4月より現職

石川工業高等専門学校の記事

-300x300.jpg)

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏