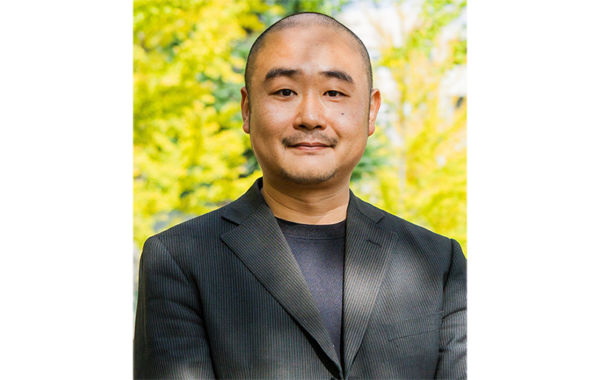

母校の石川高専で、情報リテラシーと確率統計の授業を担当する稲積泰宏先生。現在は「見る人の感じ方」に寄り添った映像通信の研究を進めるかたわら、学生の教育にも力を入れておられます。その背景には、ご自身の学生時代の経験がありました。

すべては一台のパソコンから始まった

―子どもの頃の思い出を教えてください。

小学校低学年の頃に自宅にパソコンがやってきてからというもの、その魅力にどっぷりと取りつかれました。当時、一般家庭にパソコンがあるのは珍しかったので、うれしくて、本を片手にタイピングの練習をしたり、ゲームのプログラムを組んだりする日々を送っていました。今思えば、これが今の道に進むきっかけになっていたんでしょう。

高専進学を意識したのは、中学生になってからです。親戚が石川高専出身で、大学に編入した後は誰もが知る大手企業に就職したと聞いていたので、漠然と「高専に行けば大学受験の勉強に追われることはないし、就職もスムーズなんだろうな」と思っていました。何より5年間好きなことができるという点に惹かれ、高専を志望しました。

―実際に高専に進学してみて、いかがでしたか。

自分と同じく周りは機械好きな人ばかりかと思いきや、違いました。それよりも、とにかく勉強ができる優秀な学生が集まっていたという印象が強く、むしろ私のようなタイプは少数派だったように思います。それから、石川高専特有なのかもしれませんが、女子学生がクラスの1/3を占めていました。当時にしては珍しかったのではないでしょうか。

また、授業が進むスピードは中学とは比べ物にならないくらい速く、ついていくのに必死でした。現在は教員として学生たちに確率統計を教えていますが、実は学生時代は大の苦手で、卒業まで苦戦していたくらいです(笑)

―卒業後、富山大学に編入された理由を教えてください。

正直に言えば、周りの影響です。もちろん、高専で身につけた応用力や実践的なスキルをさらに深めたいという思いもありましたが、友人のほとんどが大学編入を選択していたので「自分も」という感じでした。富山大学では画像や映像の「見た目の質」を数値化・評価する方法を探る「画質評価」について研究し、この学びを深めるために同大学の院にも進みました。

そのときに出席した国際会議で、東工大の「映像符号化」を専門とする先生と話す機会がありました。映像符号化とは、動画を効率よく圧縮し、高品質のまま届ける技術のこと。私が研究している画質評価と映像符号化をあわせて研究すれば面白いものが生まれるのではないかと、先生の話を聞きながら漠然と感じたことをよく覚えています。

そこで、その先生のもとで研究をするべく、東京工業大学の博士課程に進学し、本格的に研究に取り組むようになりました。東工大院を卒業後はさまざまな大学で働きながら他の研究にも参加しましたが、映像に関する研究は現在にいたるまでずっと続けています。

人の感じ方を設計に取り入れる研究

―大学院を卒業後、大学教員、そして母校である石川高専の教員になられた経緯を教えてください。

映像符号化に関する研究に取り組む中で、学会発表や研究室でのディスカッションを通じ、「伝えること」や「議論すること」の面白さに気づきました。自分の考えをわかりやすく伝え、相手と意見を交わしながら理解を深めていく過程に、大きな魅力を感じました。

こうした経験から教育への関心が芽生え、大学教員として21年間勤める中で、教育と研究の両方に取り組んできました。その後、ご縁があり、母校である石川高専の一般教育科に、情報および数学の教員として着任したという流れです。かつて自分が学んだ場所で、今度は学生を支える立場として関われることに、大きなやりがいと責任を感じています。

特に、高専生は大学生に比べて若くエネルギーがあり、授業中の反応も素直でダイレクトなため、教える側としても多くの刺激を受けます。日々の授業の中で、学生の表情や態度が少しずつ変わっていく姿を見るたびに、教育には確かな手応えとおもしろさがあると実感しています。

―現在は映像に関するどのような研究をされているのでしょうか。

映像通信システムの最適設計に関する研究を軸に、ユーザーが体感する品質(QoE:Quality of Experience)を考慮した通信・提示技術のあり方を探っています。現在は、学内外の研究者と連携しながら、QoEの考え方を生かした福祉分野への応用や、実用を意識した共同研究も進めています。

私がこの研究に着手した頃は、性能や効率が重視されがちでしたが、私は「見る人の感じ方」も設計に反映させるべきだと思っています。人の感じ方や印象といった抽象的な要素が、QoEという枠組みによって具体的に扱えるようになることで、新たな発見や応用の可能性が広がります。数値やアルゴリズムだけでは捉えきれない領域を扱うことは難しさもありますが、だからこそ研究の価値があると考えています。

―先生のご研究は、私たちの生活にどんな関わりがあるのでしょうか。

例えば、最近はZoomを使ったオンライン会議が当たり前になっていますよね。しかし、このデータをインターネットで送る場合には圧縮しなければならず、どうしても音声や映像が鮮明ではなくなります。それなら圧縮前のデータを送ればいいのでは? と思われるかもしれませんが、これでは容量が大きすぎてネットがパンクしてしまいます。こうした問題を解決するのが私の研究です。性能や効率だけではなく、そのデータを見る人の「感じ方」にも着目することで、解決を図ろうとしているのです。

「なんとなく」も、立派な一歩

―学生に指導する上で心がけていることはありますか。

高専4年生に向けた確率統計の授業では、理論と直感的な理解のバランスを意識しながら、実社会での活用も視野に入れて教えています。教科書の理論だけを読んで理解できる学生もいますが、私自身は学生時代、図を描いて視覚的に捉えないと理解が進まないタイプでした。納得できるまで自分なりに手を動かし、試行錯誤を繰り返して学んでいたことを覚えています。

そうした経験から、「なぜそうなるのか」を学生と一緒に考えながら、視覚的なアプローチや具体例を用いて理解を深める授業を心がけています。数学的な厳密さを大切にしつつも、学生が自ら手を動かして学びを実感できる場をつくるといったイメージです。ありがたいことに、学生からは「これならわかる!」と前向きな声をもらうこともあります。

今後は、これまでの研究や教育の経験を生かし、AIやデータサイエンスを基盤とした教育をさらに発展させることを目指しています。特に、各専門分野におけるデータサイエンスの利活用を意識し、自身の専門の中でデータをどう生かすのかを実感できるような教育の仕組みづくりを進めたいと思っています。

―先生が感じる高専生の強み・弱みはどこにあると思いますか。

強みは、やはり専門分野を早く学べることですね。また、高専は普通高校ほど大学受験の勉強をしなくて良いことも挙げられます。おかげで専門分野の追求に時間が費やせるのは、まさに高専ならではです。私自身、受験勉強のことを考えなくて良かったので、5年間好きなことにのめり込めました。

一方で、専門分野に特化しているがために、世界が狭まってしまう恐れがあると感じています。そこで、学生におすすめしているのは海外留学に挑戦すること。私は大学教員時代にドイツに研究員として1年間滞在したことがあり、このときの経験が今に生きていると感じています。また、複数の大学を渡り歩いたことで、さまざまなタイプの学生への関わり方も身につきました。学生にもできるだけ多くの世界をのぞいてほしいと願っています。

―最後に、高専を目指す中学生にメッセージをお願いします。

高専に着任してからまだ日が浅いものの、学生たちと接する中で感じているのは、「なんとなく」入学したように見える場合でも、もともと高い地力を備えており、ちょっとしたきっかけで大きく成長する可能性を秘めた学生が多いということです。何かに夢中になると一気に加速する集中力や、自分なりのこだわりを持って物事に向き合う姿勢には、こちらも刺激を受けています。

一方で、将来のことや学ぶ意味に戸惑いながら過ごしている学生も少なくなく、その迷いもまた高専らしさの一つだと感じています。これから高専を目指す中学生のみなさんも、もし今の時点で明確な目標がなかったとしても、大丈夫です。高専では、多様な分野に触れながら、自分にとっての「これだ」という感覚に出会うチャンスがいくつもあります。少しでも「面白そう」「やってみたい」と思ったら、その直感を信じて飛び込んでみてください。高専は、焦らず、自分のペースで一歩ずつ進んでいける場所です。

稲積 泰宏氏

Yasuhiro Inazumi

- 石川工業高等専門学校 一般教育科 准教授

1996年3月 石川工業高等専門学校 電子情報工学科 卒業

1998年3月 富山大学 工学部 電子情報工学科 卒業

2000年3月 富山大学大学院 理工学研究科 博士前期課程 修了

2003年3月 東京工業大学大学院 集積システム専攻 博士課程 修了

2003年4月 神奈川大学 工学部 助手

2007年4月 富山大学大学院 理工学研究部 講師

2019年4月 山梨英和大学 人間文化学部 准教授

2024年4月より現職

石川工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

-300x300.jpg)