大学時代に「ロボット」に魅了され、今なお学生とともに研究を続けている神戸市立工業高等専門学校機械工学科の清水俊彦先生。人間のメカニズムを解明しながら、ロボットと向き合う清水先生の研究分野や教育にかける思いについて迫ります。

石黒ゼミが教えてくれたロボットの魅力

―先生がロボット研究に足を踏み入れたきっかけを教えてください。

幼い頃からものづくりが好きで、大阪大学の工学部に進学しました。所属ゼミは、マツコ・デラックスのアンドロイド「マツコロイド」を開発・監修し、ロボット工学の権威として知られる石黒浩教授の研究室。ここに入れば、ロボットをつくれると聞いて飛びつきました。

入るとすぐ、「3日後までにこのロボットを作れ!」と課題を出されました。研究室に泊まり込んで徹夜で作業したあの時間はすごく楽しかったですね。完成後に食べに行った、すき焼きの卵で食あたりをしてしまったのも、今となってはいい思い出です(笑)。石黒先生は、学生の創作意欲を尊重して自由につくらせてくれて、研究が学術的にどう楽しいのかを僕たちに考えさせてくれる先生でした。

―具体的にはどのような研究をされていたのでしょう?

(※まもなく記事掲載予定)が先輩だった

大学時代は「ヒューマノイド(人型ロボット)」を使い、どう動かしたら人間社会のなかでロボットが生きていけるかの研究をしていました。特に注力していたのは、ロボットを動かす「運動学習」の分野です。

同じ石黒ゼミには、高専出身の友人や先輩たちが多くいました。頭の回転がとても早くて、物理も数学もプログラミングもできる。ものづくりの才能に長けている人ばかりでした。当時の自分は、まだ電気回路のことさえ知らなくて、「高専生ってすげぇな」と驚かされましたね。

ともに考え、ともに作りだす

―研究の道一本ではなく、高専の先生を目指された背景について教えてください。

石黒ゼミで後輩の指導をする立場になる頃には、高専のおもしろさに気づきはじめていました。当然ロボットづくりにも携わりたいと思っていたので、「神戸 高専」で探したところ、この学校がヒットしたんです。「高専ロボコンをサポートしてくれるロボットの先生を募集」と書いてあって、僕にとっては、渡りに船の状況でした。

2014年に神戸高専へ入職してからは、ロボットハンドの「把持(はじ)」の研究を続けています。従来、金属製のハンドで研究され尽くされてきたこの分野に、ゴムや樹脂など人間の皮膚に近いやわらかい物質を用いたハンドを使ってみたらどうなるかという新たな試みです。2019年にはドラえもんの手を参考に『何でも掴めるロボットハンド』を開発しました。現在は把持力をそのままに、「触覚」の機能を追加したロボットハンドの実現を目指しています。

―学生を指導するうえで大切にしていることはありますか?

彼らが、自分たちで考える環境をつくるよう意識しています。学生を見ていると、やっぱり自分が興味のある課題に対して楽しく打ち込んでいるときが、一番成長しているんです。

数年前に、「大阪で開催される自律移動ロボットのコンテスト『中之島ロボットチャレンジ』に参加したい」と提案してきた学生がいました。わずか3週間足らずで初号機のロボットを完成させ、一つ目のハードルを成功すると、「次はこの技術を試したい」と提案してくる。これを繰り返すうちに、技術や研究者としての素地が彼自身のものになっていくのを感じましたね。

高専の環境をバネに、未来を後押し

―清水先生が考える、高専の魅力とは?

学生と近い距離感で研究できることに魅力を感じています。コロナ禍で研究室に学生が来なかった昨年は、客の来ないサーカスのピエロになったような気分で(笑)、すごく寂しい思いをしました。

もうひとつの魅力は、先輩に頼れる環境があることです。僕自身が学生の頃もそうだったのですが、たった数年しか変わらない先輩ができていることならば、自分もできそうな気がするものです。高専ロボコンは、まさにその環境。神戸高専では仕様書や大会に出たロボットを毎年丁寧に残し、代々の技術を先輩が後輩に伝承することが慣例になってきています。僕自身も彼らに学ぶことが多い毎日ですね。

―最後に、先生が携わっていらっしゃる「成長産業技術者育成プログラム」について教えてください。

2017年度から、神戸高専における新たな教育プログラム「成長産業技術者育成プログラム」を開設しています。これは次世代の基幹産業として今後の成長が見込まれる「航空宇宙」「医療福祉」「ロボット分野」の担い手育成を目的に、神戸市が取り組んでいます。

僕は、ロボット分野の担当教員となり、ロボット工学をもっと専門的に学びたいという学生に追加授業をしています。地元企業とも連携した実践的な学習で、未来の研究者やエンジニアたちを育成しているところです。すでに第一期生の学生は、ロボットシステムインテグレーター(SI)として就職を果たしました。これからもロボットの研究に励む学生たちをサポートしていきたいと思っています。

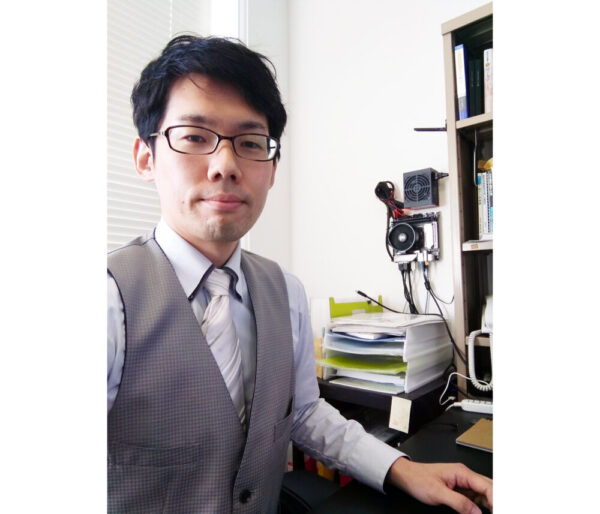

清水 俊彦氏

Toshihiko Shimizu

- 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 准教授

2007年 大阪大学 工学部 応用理工学科 卒業

2009年 大阪大学大学院 工学研究科 知能・機能創成工学専攻 修了

2013年 大阪大学大学院 基礎工学研究科 システム創成工学専攻 修了

2014年 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 助教

2017年4月より現職

神戸市立工業高等専門学校の記事

-600x458.jpg)

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

一関高専体育館-2-1-300x300.png)

- 高専の常識を超える教育を。一関高専が育む、AI時代に淘汰されないエンジニア像

- 一関工業高等専門学校 校長

小林 淳哉 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏