2024年から開催がスタートされた「高専マテリアルコンテスト」。材料(マテリアル)分野のテーマで競うコンテストですが、一般的なコンテストとは少し様子が違うようです。2025年3月11日(火)、12日(水)の2日間にわたって久留米高専で開催された「第二回 高専マテリアルコンテスト」をレポートすることで、その中身に迫ります。

日本の材料分野の現状から生まれたコンテスト

材料分野は、産業界において重要なポジションを担っています。経済産業省の内部部局である製造産業局が2022年4月に発表した資料「新・素材産業ビジョン 中間整理 ~グローバル市場で勝ち続ける素材産業に向けて~」によると、素材産業は製造業GDPの2割を占めており、鉄鋼業だと22万人、化学工業だと94万人の雇用を支えているとのことです。

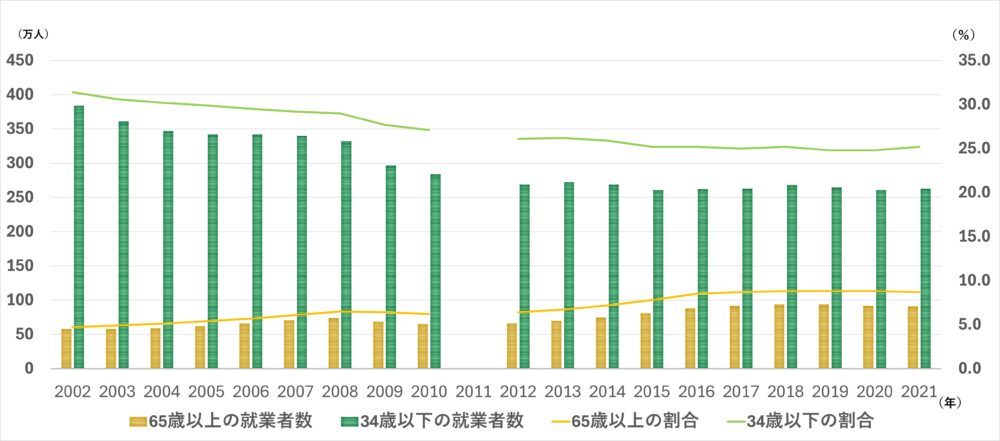

しかし、同資料では「素材産業においては、新しい価値を創造する研究開発人材や世界トップレベルの生産技術を実現するノウハウを有する現場人材を将来も確保し続ける必要がある」とも記載されています。素材産業と密接な関係にある製造業の高齢就業者(65歳以上)の割合は増加傾向にある一方、若年就業者(34歳以下)の割合は減少傾向にあり、将来の素材分野を担う人材の育成が必要視されているのです。

※総務省「労働力調査」(2022年3月)より

※2011年は、東日本大震災の影響により、全国集計結果が存在しない。分類不能の産業は非製造業に含む。

この点において、高専の果たす役割は大きいと考えられます。高専での専門的かつ実践的な学びは「ノウハウを有する現場人材」の育成に適したものであると言えるでしょう。しかし、人口が減少していく日本において「ノウハウを有する現場人材を将来も確保し続ける」ためには、「高専の魅力」と「マテリアルの魅力」を対外的にPRする必要があります。

このような流れを受けて、久留米高専や国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)などの方々で発案されたのが「高専マテリアルコンテスト」です。2023年9月にキックオフイベントを実施した後、2024年3月に「第一回 高専マテリアルコンテスト」を久留米高専で開催。4高専(久留米高専、佐世保高専、鈴鹿高専、群馬高専)から学生12名、教員4名が参加しました。

では、「高専マテリアルコンテスト」はどのような特徴を持ったイベントなのでしょうか。2025年3月に久留米高専で開催された「第二回 高専マテリアルコンテスト」の様子をレポートすることで、「高専の魅力」と「マテリアルの魅力」が何なのかを迫ります。

競技だけではないプログラム内容

第二回 高専マテリアルコンテストは4高専(久留米高専、佐世保高専、奈良高専、群馬高専)の学生のほか、教員、企業・団体の方など60名以上(うち、学生32名)が参加し、第一回よりも人数規模が大きくなりました。

今回のコンテストテーマは「強靭化と弱靭化」です。各チームには予めS10Cという低炭素鋼の鋼材が与えられ、それをコンテスト当日までに加工・熱処理することで強靭化・弱靭化し、コンテスト当日にシャルピー衝撃試験(振り子を試験片に衝突させ、その振り上げ角から靭性を評価する試験)を行います。

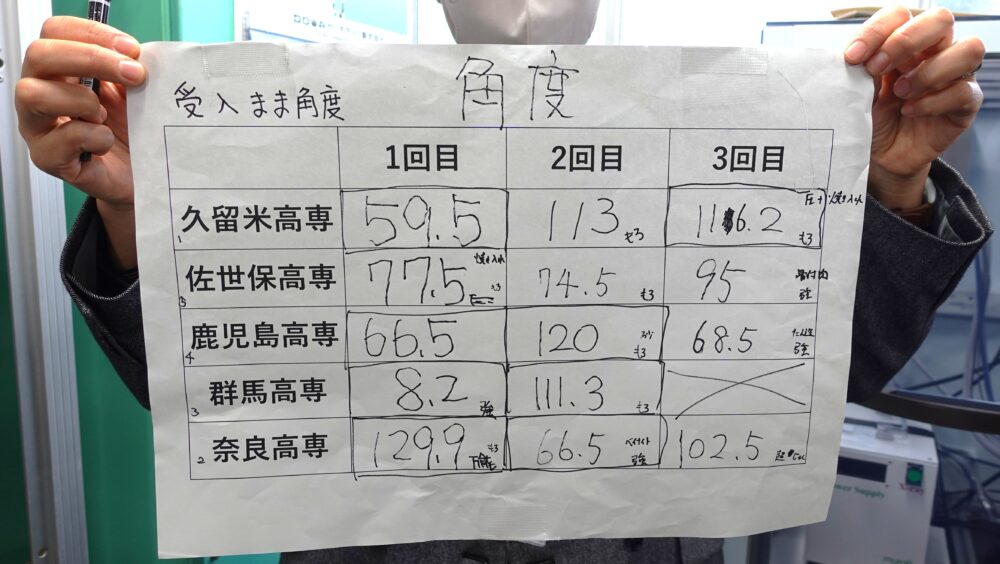

シャルピー衝撃試験は3回行い、それで得られた「最大と最小の振り上げ角」から「破壊に費やしたエネルギーの差分」を求め、それと「プレゼンの内容と発表点(最大40点)」を合わせた点数を競うのが今回の審査方法です。「強靭化のための加工・熱処理」と「弱靭化のための加工・熱処理」のどちらの能力も求められます。

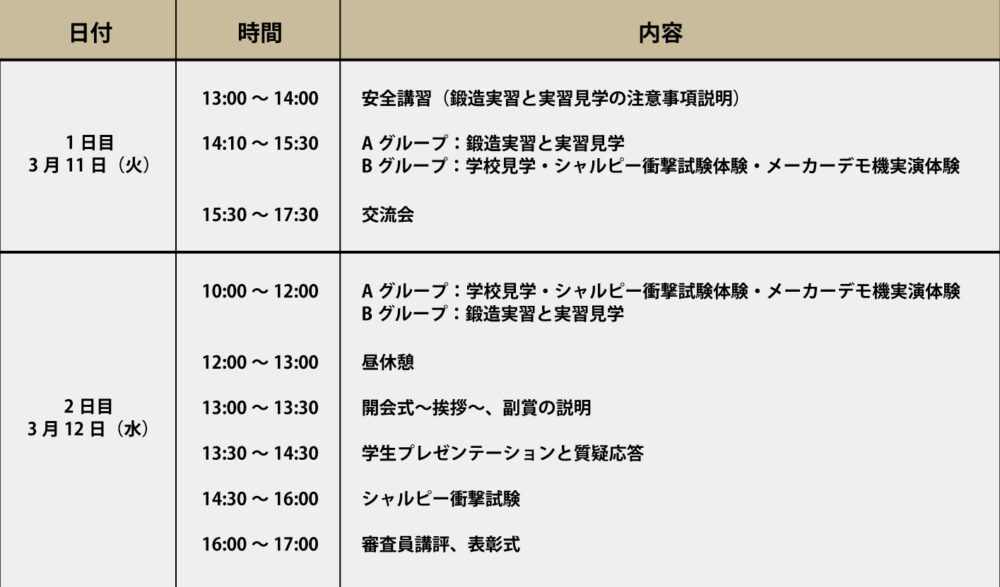

しかし、高専マテリアルコンテスト(以降、高専マテコン)のプログラムは、コンテスト——つまり競技セクションだけではないのです。ここで、2日間にわたって開催された今回の高専マテコンのスケジュールを以下に示します。

注目したいのは、マテコンの競技セクションが2日目の午後のみ(13時以降)である点です。1日目、および2日目の午前は競技をしていません。ここにマテコンの大きな特徴「競技セクション以外のプログラムの充実」が挙げられます。

競技セクション以外で実施されたプログラムは、「安全講習」「交流会」「学校見学・シャルピー衝撃試験体験・メーカーデモ機実演体験」「鍛造実習と実習見学」です。それでは、各プログラムで何が行われたのか見てきましょう。

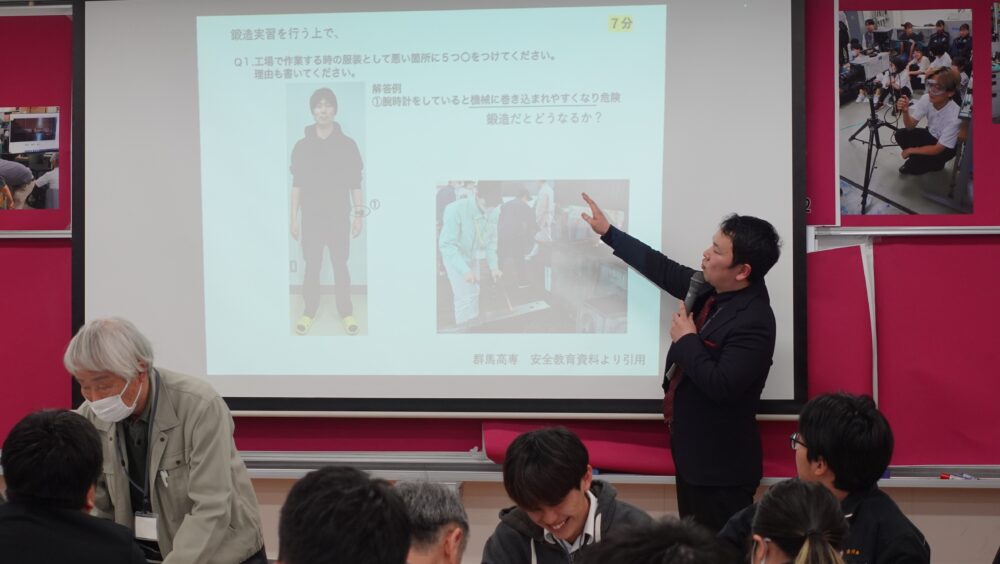

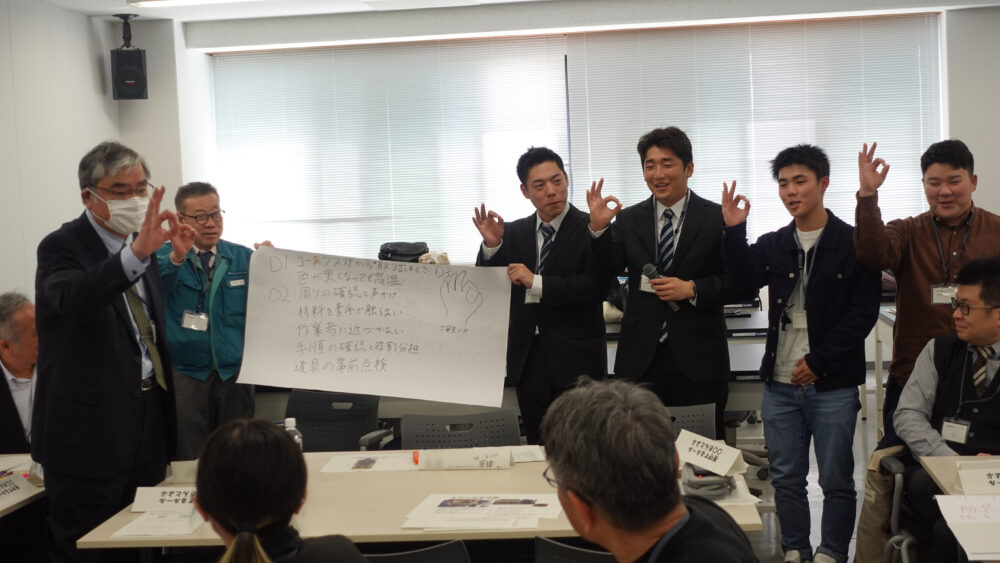

まず、「安全講習」では、「鍛造実習と実習見学」を行うに際しての注意事項が参加者に述べられました。しかし、単に述べられたわけではありません。参加学生や高専教員、企業・団体の方を含めた6人でグループをつくり、実習中の服装などについて意見を出し合うワークが行われたのです。

安全講習の後半では、鍛造実習での事故リスクや、その防止方法、そして安全確認で使用する「合言葉」を各グループでつくり、それを発表する場が設けられました。安全講習はマテコンの1番最初に行われたプログラムですが、初対面の人たち同士とは思えない、和気あいあいとした雰囲気ができあがっていました。

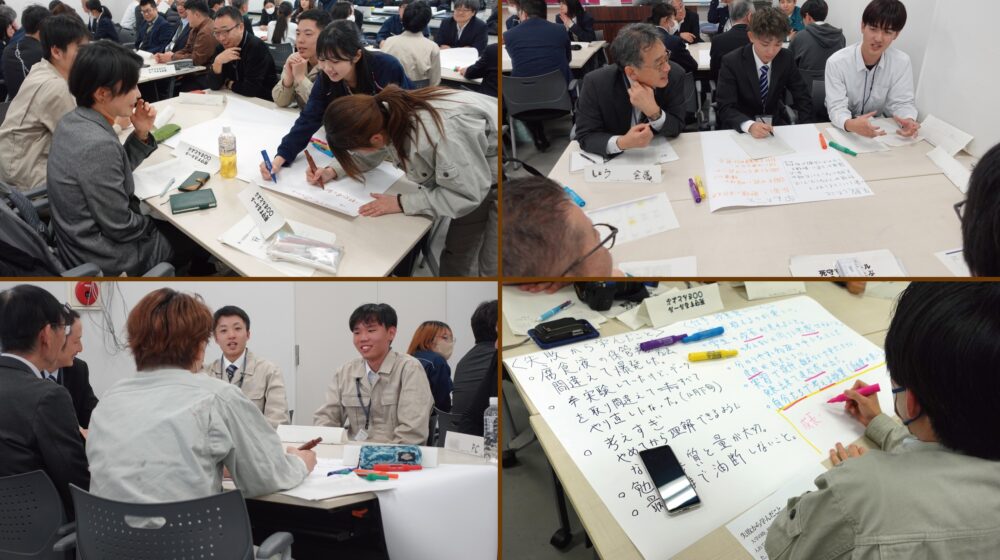

1日目の最後に行われた「交流会」では安全講習よりもテーマを拡げ、「小さな失敗から学んだこと」「仕事・授業で楽しかったこと」「どういう授業・実験実習であれば、より教育や仕事を楽しめそうか」をテーマにグループワークを行いました。

交流会の最後には、安全講習同様、グループでの発表がありました。「どういう授業・実験実習であれば、より教育や仕事を楽しめそうか」に関しては、「学生に考えさせる」や「体験する」「成果を感じさせる」「フィードバックによって納得感を生み出す」「楽しもうとする」などといったキーワードがよく登場していた印象です。

このように、安全講習や交流会によって、学生、教員、企業・団体の方々の親睦が深まりつつ、学生は教員、企業・団体の方々から知識や経験、試行錯誤の日々などを伺うことができました。材料分野での学びのモチベーションが上がるだけでなく、プレゼンテーション能力の向上にもつながっていると考えられるでしょう。

次に、「学校見学・シャルピー衝撃試験体験・メーカーデモ機実演体験」と「鍛造実習と実習見学」について見ていきましょう。これらは参加学生を2グループに分け、入れ替え式で1日目の午後と2日目の午前に実施されました。

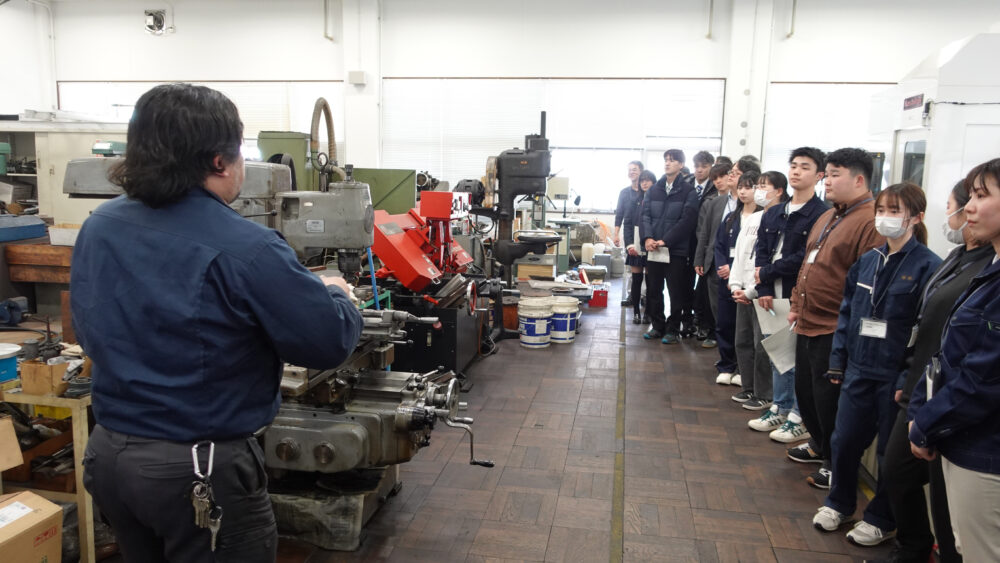

「学校見学・シャルピー衝撃試験体験・メーカーデモ機実演体験」については、まず久留米高専の図書館や実習室などを訪問する「学校見学」からスタート。久留米高専が持つ実習設備などについての説明がありました。

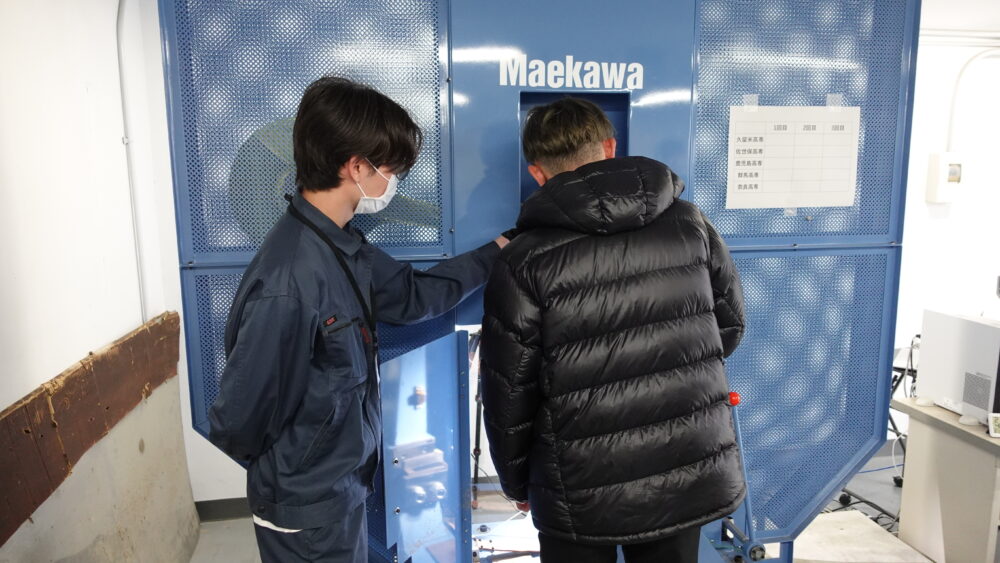

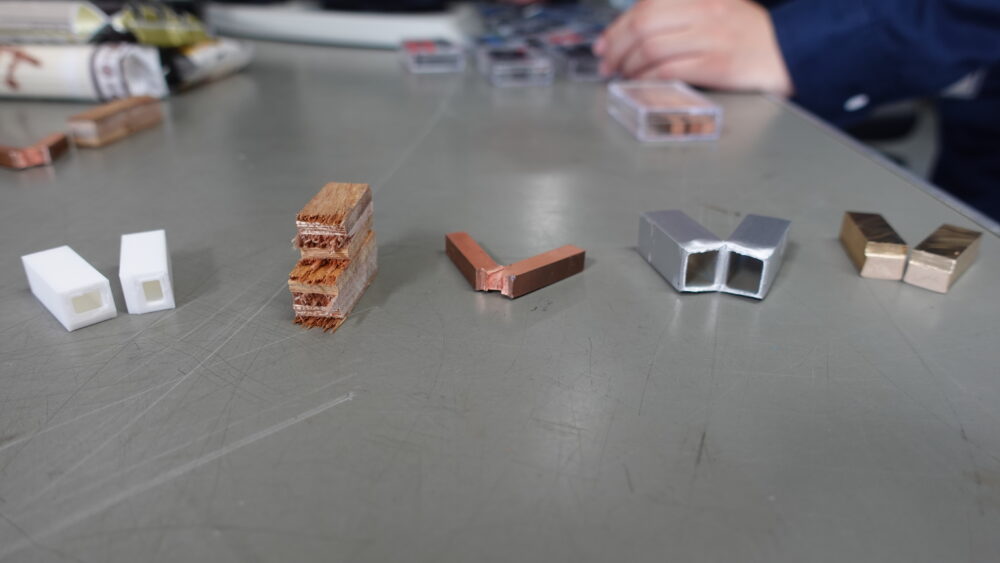

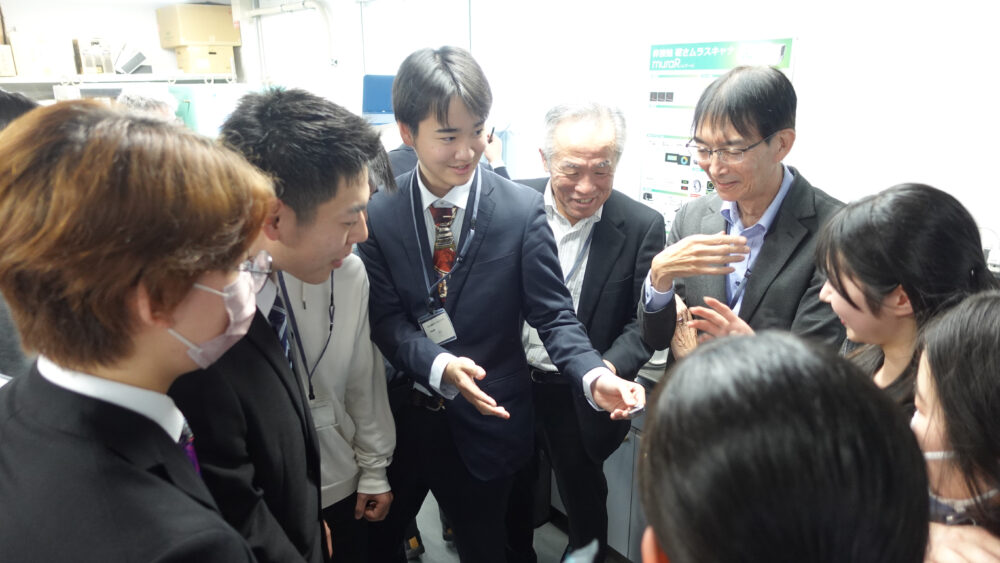

その後、先ほどご紹介したシャルピー衝撃試験の体験のほか、メーカーデモ機実演体験も実施。デンマークの微細構造検査製品サプライヤー「Struers(ストルアス)」からは「マテコンで使用する材料試料の作製フロー」のお話を伺ったほか、ライカマイクロシステムズの顕微鏡、株式会社三啓の研磨機についても説明を受けました。シャルピー衝撃試験体験で折った素材断面を顕微鏡で早速確認しようとする学生の姿も見受けられたのが印象的です。

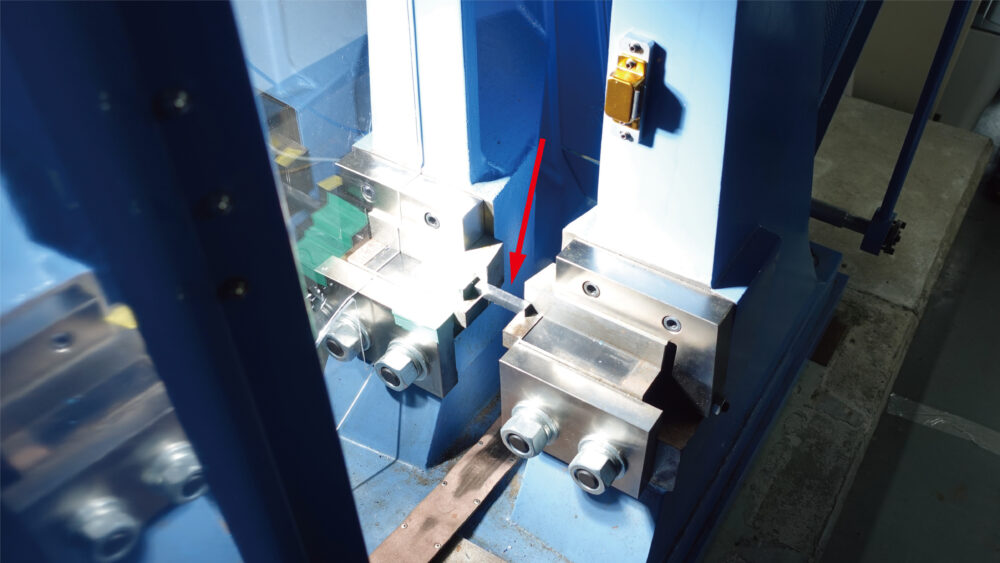

もう一方の「鍛造実習と実習見学」は、3人1組のグループをつくり、穴の開いた丸い素材を鍛造によって六角形にする内容でした。素材を炉で高温に熱し、それをハンマーで叩くことで成形するという工程です。六角形にした素材は、穴の部分にらせん状の溝をつくることでナットになります。

炉や高温に熱された素材を扱うことから、十分な注意を払って作業する必要があります。最初は慎重にハンマーを振り下ろしているようでしたが、回数を重ねるにつれてそのスピードが速くなっているように見えました。炉や高温になった素材から発せられる熱、ハンマーで素材を叩いたときの反動など、「マテリアルを扱うとはどういうことか」を身体で十分に感じることができる内容でした。

また、その興味の高さから、高専教員や企業・団体の方が思わず鍛造実習の様子を覗き込んでいる姿もよく見られました。

ここまで「競技セクション以外のプログラム」について詳しく見てきました。「マテリアルを扱う人たちの話」や「マテリアルを扱うことの楽しさ」を身をもって知ることができる内容であったことがうかがえます。競技セクションだけでなく、グループワークや実習などといった場をあえて設けることで、「マテリアルの魅力」を体感することができるのです。

マテコン大賞はどのチームに? 忘れてはならない「支え」

それでは、2日目の午後に行われた競技セクションそのものに話題を移しましょう。

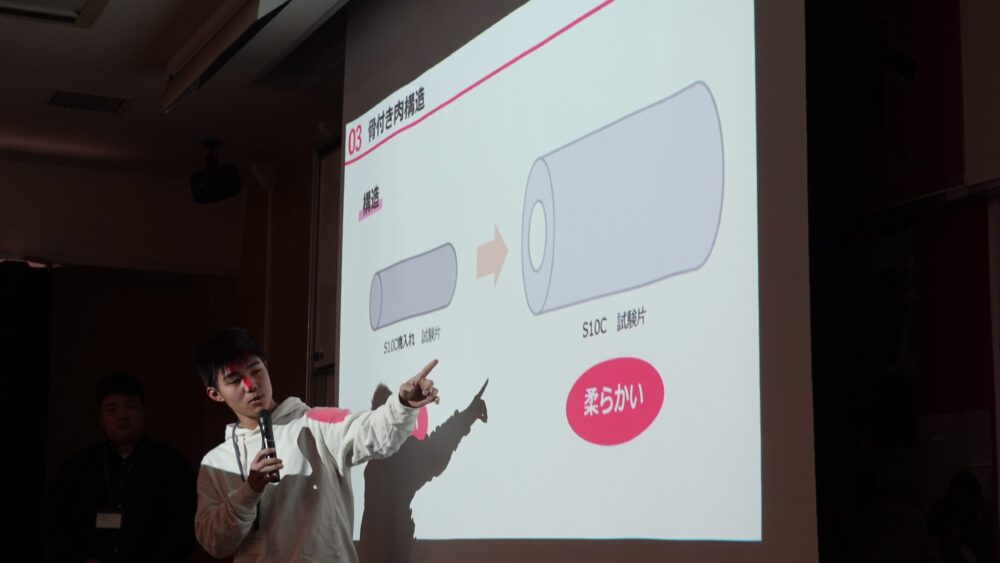

競技セクションはプレゼンテーション・質疑応答→シャルピー衝撃試験の順に行われます。プレゼンテーションでは、「どのように強靭化・弱靭化を行ったのか」だけでなく「自身が美しいと感じた加工の瞬間や試験片」についても発表することが決まりとなっており、ここでも「マテリアルの魅力」に着目されていました。

プレゼン後は、全チームの代表者2名ずつがシャルピー衝撃試験を行う会場へ移動。そのほかの参加者は別室でモニター観戦しました。各チームが実践した加工は多種多様であり、シャルピー衝撃試験の結果がどうなるか、誰も予想できない状態だったと思います。

久留米高専、奈良高専と1回目の衝撃試験を行い、続いて群馬高専の1回目——その試験で、会場に衝撃が走りました。振り子が鈍い音を発して素材に衝突。その振り上げ角は「8.2度」と表示されましたが、現実には振り子が素材を振り抜くことができず止まっていた——つまり測定限界になったという、非常に優れた強靭性を示したのです。

素材を700℃で加熱後、1週間という長い期間をかけて保持したのち空冷させることで強靭化させた群馬高専チーム。他の学生チームは何が起こったのかと戸惑いの声を見せ、衝突後の素材を確認しようと群馬高専チームに集まっていました。

その後の試験は、群馬高専チームの試験1回目の空気を引きずりながら進み、結果的には群馬高専が最も「最大の振り上げ角」と「最小の振り上げ角」の差分、つまり破壊に費やしたエネルギーの差分が大きいチームになりました。

そして、試験結果で大差をつけたこともあって、第二回高専マテコンは群馬高専チームがマテコン大賞を受賞。松村校長から賞状が授与されました。

表彰式では、審査員5名からもそれぞれコメントがありました。各チームへの講評のみならず、生き生きとしながらマテリアルの道に邁進する姿勢・態度に言及したものも多かったです。

交流会で「どういう授業・実験実習であれば、より教育や仕事を楽しめそうか」についてディスカッションしましたが、そこでキーワードとして出た「成長」や「達成感」「自由度」「人間臭さ」が最後の競技セクションでもすごく表れていて、やはり楽しさの源泉はそこなのだなと思いました。

私の好きな言葉で「感動は前進、満足は後退」があります。どうか明日からと言わず、今からワクワクしながら高専生活を楽しんでください。

このように、鍛造実習や安全講習、交流会、そして競技セクションなど、さまざまな場面でマテリアルへの好奇心をくすぐり、一般的なコンテストではあまり見られない楽しさに満ちた第二回高専マテコンは幕を閉じました。

しかし、忘れてはいけないものがあります。それは、シャルピー衝撃試験、鍛造実習、学校見学など、マテコンの各プログラムをサポートしていた技術職員の存在です。高専マテコンの充実は、技術職員のサポートあってのことでした。

そして実は、第二回高専マテコンにはもう1高専が参加していました。それは、鹿児島高専の技術職員である山田さんです。もともと鹿児島高専も出場する予定だったのですが、学生の参加がどうしても難しくなりました。その際、辞退ではなく、高専にとって非常に大切な存在である技術職員さんにぜひ出場してほしいという主催側からの依頼によって、今回出場するに至った経緯があります。

鉄箱の中に試験片と鉄片、鉄くずを入れて密閉し、それを1,100℃の電気炉に入れて43時間ほど熱することで弱靭化を図るという、今回の学生チームでは見られなかった加熱方法を試した山田さんは、プレゼンの後半で学生にメッセージを送っていました。

「激動の時代ですが、若いマテリアル人材は活躍の場がたくさんある」「面白そうだなと思ったら、ぜひやってみてほしい」「授業以外でも高専の実習工場を活用してほしい」といった山田さんのメッセージに、参加学生だけでなく、教員、企業・団体のみなさんが耳を傾けていました。

最近ではAI技術や半導体が注目されており、そういった産業界の流れに合わせて高専の教育カリキュラムも更新されています。しかし、そこでも素材は同様に活用されているのです。「手を動かしてつくる」「つくったモノに触れる」といった体験を通して感性を高め、新時代におけるマテリアル人材を育成することも高専に求められている役割であり、そこに係る技術職員の存在は必要不可欠と言えます。

2024年度の久留米高専 材料システム工学科の実験実習では、1人の教員もしくは技術職員が5~7名の学生を指導していたそうです。教職員1人に対する学生の人数が一般的な高校での実験に比べて少なく、そのため、学生は教員と技術職員による濃密な学びを受けることができます。これは高専教育の大きなメリットと言えるでしょう。シャルピー衝撃試験機などといった設備面の充実もです。

このように第二回高専マテコンは、素材加工を競うだけでなく、「高専ってこんなにすごいところなんだ」「マテリアルはこんなに楽しいんだ」といった感動を体験できるイベントでした。これほどまでに学生、教職員、企業・団体のみなさんの表情が豊かな「コンテスト」は、あまりないのではないでしょうか。

最後に、司会・進行および高専マテコンの運営を務めた佐々木先生による閉会の挨拶をご紹介します。

みなさま、2日間本当にお疲れ様でした。

本音を言うと、学生のみなさんがずっと羨ましかったです。というのも、今回の2日間のプログラムには、私が体験したいものを全部詰め込んだからです。交流会でも学生と教員、企業の方がずっと楽しそうに話していて、私もタイムマネジメントをしながら「羨ましい」と思っていました。

高専マテコンで超徹底していたのは「高専や材料、そしてそれを取り巻く人たちのことを薄めずに伝えること」です。普段の久留米高専でできるシャルピー衝撃試験や熱処理などをそのままプログラムに入れたからこそ、みなさんに楽しんでいただけたと思っています。みんなで集まって「材料ってこんなに楽しいんだ」と再確認するのはとても意味があることです。それが、学生を含めたみなさんの学びを最も促進するものだと考えています。

材料分野が「日本にとってやはり大事な分野だよね」「みんなで力を合わせて頑張っていきたいよね」とおっしゃっていただける分野に必ずなると私は信じていますので、来年もみなさんで集まって、存分に楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。

◇

◎イベント情報

【第二回 高専マテリアルコンテスト】

開催日:2025年3月11日(火)、12日(水)

場所:久留米工業高等専門学校

参加高専:久留米高専、佐世保高専、奈良高専、群馬高専、鹿児島高専

主催:久留米工業高等専門学校 材料システム工学科

久留米工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「自分はどうありたいか」で考えれば将来は無限大。高専を卒業し、今はスポーツビジネスの現場へ

- アイリスオーヤマ株式会社 会長室

株式会社ベガルタ仙台 ファシリティマネジメント部(業務委託)

武市 賢人 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 「パワーバランスが取れた公平な訴訟」を目指して。「法律」という武器をつくって磨く、鍛冶屋になりたい!

- 広島商船高等専門学校 流通情報工学科 准教授

金子 春生 氏

-300x300.png)