長野高専を卒業し、愛知産業大学 造形学部 スマートデザイン学科で准教授を務める大島直樹先生。高専時代の経験がきっかけでロボットの道に進み、コミュニケーションツールとしての「グループ会話の雰囲気を変えるロボット」の研究を進めています。そんな大島先生が力を入れているのが、AI人材の育成とのことでした。

ゲームの仕組みを学びたくて高専へ

―長野高専に進学した理由を教えてください。

ゲームやパソコンに興味があり、中学生の頃はパソコンでゲームを作成する部活に所属していました。中学2年生の頃だったでしょうか。何気なく「将来はゲームセンターにあるメダルゲームをつくってみたい」と顧問の先生に話した際に「それなら高専で専門知識を学んだほうがいいよ」と言われたのです。

それまで高専の存在は知らなかったのですが、書店で調べたり親しい人に話を聞いたりするうちにどんどん惹かれていきました。ところが父からは「そう簡単に入れる場所じゃない」と言われてしまって。そこから必死に勉強を頑張り、受験ができるレベルまで成績を伸ばしたのです。

この頃はゲームをつくることを仕事にしたいというよりは、純粋に「ゲームの仕組みを知りたい」といった好奇心が勝っていましたね。

―入学してみて、いかがでしたか。

マニアックな人たちが多く、すぐに溶け込めました。「ここは思っていた通りの環境だ!」と、うれしくなりましたね。中学の頃も親しい友だちはいたものの、なかなか素の自分をさらけ出せなくて……。でも、高専では「このゲームはどんなふうになっているのか」みたいな話をとことんできました。むしろ、そんな話をする人たちばかりです(笑) それが何よりうれしかったのをよく覚えています。

成績に関して言うと、1、2年の頃はイマイチでした。教養の授業が多くて、正直に言うと苦手だったんです。でも、3年以降は専門科目の講義や実践が増えて、そこからは成績がグンと伸びました。とにかく楽しかった。高専に入学して良かったと、今でも思います。

―高専時代の思い出を教えてください。

さまざまなものづくりが好きな人が集まる同好会「クリエイターズ同好会」に所属していたのですが、3年の頃に先生から声をかけられて参加した「全国高専プログラミングコンテスト」での経験は、やはり印象深いですね。

初出場時は、プログラムがまったく作動しなくて苦い思いをしました。そして同時に、他の出場者が真剣に闘っている様子を目の当たりにして、「絶対に上位に入りたい」という気持ちが燃え上がったのです。悔しい思いをしたことでチームワークも磨かれ、翌年は全国3位、翌々年は全国2位という結果を残せました。

各自の得意分野で分担・協力をし、一つの社会課題プロジェクトに取り組む経験ができたこと、それによって成功体験が得られたことは、自分にとって大きな出来事でした。日々学んだことをベースに、身に付けた技術を実践に生かす場があったことも、ありがたかったですね。

また、5年次の文化祭も、大切な思い出の一つです。クラスメイトの一人が、「バトルドーム(対戦型のピンボールゲーム)を電子制御でやってみないか」と案を出したのです。それは面白そうだとみんなでアイデアを出し合い、ブラッシュアップを重ね「ネットワーク対戦型バトルドーム」というゲーム筐体を構築しました。

キャラクタデザインやプログラム、ネットワーク、物理的なハードウエア・メカニカルまでつくり上げ、実際にゲームセンターにある本物の機械のように動作するように仕上げました。結果、その年の展示作品の中で一番の投票数を獲得したのです。何より、来場者から「面白い」と言ってもらえたことが、強く記憶に残っています。

より良い未来のため、AI人材を育てたい

―卒業後は豊橋技術科学大学へ。進路はどのようにして決めましたか。

卒業後に大学へ進むことは、高専4年頃に決めました。就職をするよりも、もっと学びたい気持ちが大きかったからです。そして、高専生の自分がつくったゲームに触れた人が驚いたり楽しんだりしている姿を見て「人の心を揺さぶるものを、工学の知識を使ってもっとつくっていきたい」と思うようになりました。

そこで、オリジナルロボットの設計や試作、評価をトータルで行なう研究室がある豊橋技術科学大学を選びました。研究室には高専卒生が8割以上いたので、相変わらずマニアックな環境に身を置くことができてとても楽しい大学生活でした。

―大学時代はどんな研究をされていたのでしょうか。

研究室の主なテーマは「社会的ロボットおよび関係論的なロボットの構成原理に関する研究」です。人間は、自分の顔を鏡なくして見ることはできません。こうした生態心理学や身体認知科学の観点をもとに、周囲を味方にしながら合目的な行為を遂行していく「弱いロボット」——つまり単体だけでは完結しないロボットの研究が研究室のメインテーマでした。今振り返ってみると、この研究室がとてもユニークな考え方を生みだす環境でした。

例えば、出来上がったロボットには、一つひとつメッセージ性があり、デモンストレーションを通して、「社会とAIやロボットとの協調関係のあり方」や「AIとともに暮らす新しい生活スタイル」について考えさせられる哲学があります。どのロボットも印象に残っているのですが、展示をした際に子どもたちから特に反響があったのは「ゴミ箱ロボット(Sociable Trash Box)」だったと記憶しています。

ゴミ箱の形をしたロボットで、自らゴミは拾わないもののゴミの近くに行って「ここのゴミが・・・」とアピールをし、最終的に子どもたちにゴミを拾ってもらうというものです。いわゆる他力本願なロボットなのですが、かわいらしい見た目もあいまって「助けてあげたい」という気持ちが生まれます。

「昔ばなしロボット(Talking-Bones)」も印象に残っています。昔ばなしを語るのですが「えーと、なんだっけ?」と、時々大切な言葉を忘れるのです。聞いている子どもたちが「それは◯◯だよ」とストーリーの一部を補いながら、一緒になって昔ばなしを完成させていきます。

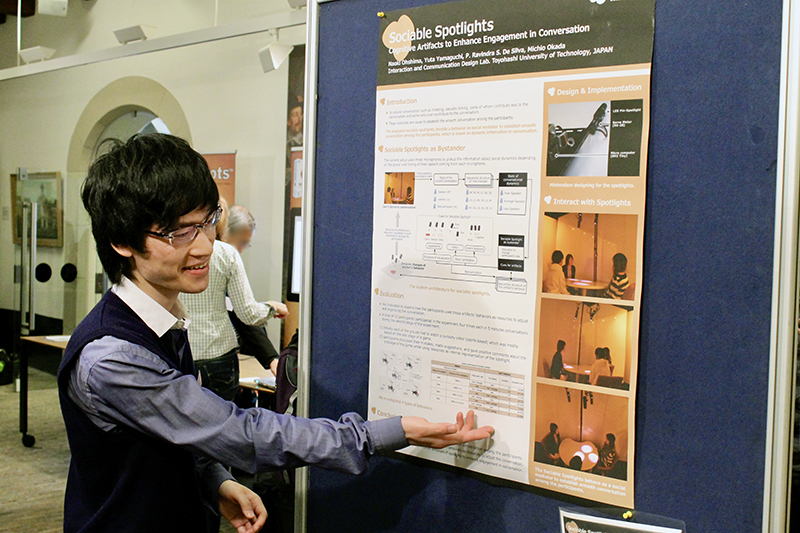

このような環境のなかで、私が学生の頃に取り組んでいたテーマは、これらとはちょっと違った路線です。環境に“潜む”ライト型のロボット研究です。普段はおとなしく会話を傍観しているスポットライトたちですが、「次、この人に話を振ると会議が盛り上がりそう!」と分かるタイミングが来ると、じわじわとスポットライトたちが自律的に動きだし、その人にライトを当ててみたり、ぶらぶら動いて何やら主張してみたりと気ままな振る舞いをします。こういう何気ない存在が環境に潜んでいると、会話の流れや雰囲気が変化するんですよ!

ロボットといえば「人間の仕事を助ける」というスーパーマン的なイメージが強いかもしれませんが、私はこのような研究室の中で、コミュニケーションツールとしてのおちゃめなロボットの研究に力を入れていました。こんなことを繰り返す中で、自分は企業で働くよりもアカデミックな環境に居続けたいと思い、博士課程修了後は縁あって大学で働くようになりました。

―現在、最も力を入れていることは何でしょうか。

AI人材の育成です。高校生や大学生にどんなロボットをつくりたいか企画を考えてもらい、それを実現するための技術的な援助をします。この経験を通して技術力やコミュニケーション力、プレゼン力など、さまざまなスキルを獲得してもらい、これからの社会をより良くしていってほしいと願っています。

もちろん自分自身のロボット研究も続けてはいるのですが、我が子が生まれたこともあってか、未来を担う人材のほうに目が向くようになりました。やはり、将来は今よりもっと良い日本になってほしいじゃないですか。人々の行動、そして社会全体を変えるには、10代、20代の人々の思考がポイントだと思うのです。だからこそ、新しいロボットの研究を通して柔軟な発想ができる技術者を育成していくことが自分の使命だと感じています。

「メカ×技術」で癒しを

―ロボットと人間は、共存できると思いますか。

もちろんです。共存できる関係をみつけた人が、未来では輝けると思っています。AI技術が発展すると仕事を奪われるという声もありますが、とんでもない。これまで苦労していたこと、時間がかかっていた部分をロボットに補ってもらうと考えてみましょう。苦手な作業をロボットにまかせたら、心に余裕が生まれ、私たちは得意とする作業で才能を開花させることができるのです。

最近はシャイな学生が多いのですが、ロボットが間に入ることでコミュニケーションが格段にあがる様子を、私は何度も目にしてきました。ロボットの存在が場の空気を和ませ、意見を言い出しやすい雰囲気をつくるのです。今後もロボットとのより良い関係を探りながら、若い人たちが過ごしやすい環境を生み出していきたいと思っています。

―先生が注目しているロボットはありますか。

家族型ロボットの「LOVOT(らぼっと)」です。会話ができるわけではないのですが、鳴き声を出したり、ペットのように撫でると滑らかな動きで応えてくれたりします。また、処理能力が高いロボットは熱を多く出すわけですが、この熱を内蔵ファンで全身に分散させることで、抱っこするとほんのりとした温かさを感じられるのも特徴です。

私の大学にも4つ居て、LOVOTを使って授業を展開することもあります。実際に触ってみるとわかっていただけると思うのですが、不思議と癒されるんですよ。LOVOTのおかげでコミュニケーションが円滑になりますし、これをきっかけにロボットに興味を持ってくれた生徒や学生もたくさんいます。

分解すると機械の塊なのに、そこに技術が組み合わさるとこれだけかわいいロボットが誕生する。本当に素晴らしい革命だなと思っています。

―最後に、高専生にメッセージをお願いします。

中学生の頃に部活の顧問から勧められた高専進学によって、私のその後の人生における、礎のようなものを教えてもらうこと、また、自分なりにそれらを生かしていくことを覚えました。実際に動作するようなシステム=プロトタイプ(試作品)をものすごい速度でつくれるのは、高専生の大きな強みです。きっとみなさんも、将来に生きる要素を身につけ、巣立っていくのだろうと思います。

その上で伝えたいことといえば、ぜひ英語力を身につけてください。「当時、英語を話せて英語で文章をすらすらと書けたら、可能性がもっと広がっていたのではないか」と、今になって考えることがあります。高専生は専門分野に意識を注ぎがちですが、早いうちに語学力にも目を向けてほしいと思います。

また、周囲への感謝も忘れずに。みなさんが興味のある分野を追求し、学び続けていられるのは、親御さんをはじめ、多くの方々の支えがあってこそです。私自身、当時はこの視点が欠けていて、しっかりと感謝をすることなく学生生活を送ってしまいました。ぜひ、周りの人に感謝を伝えてみてください。そして、日々の生活を楽しんでください。

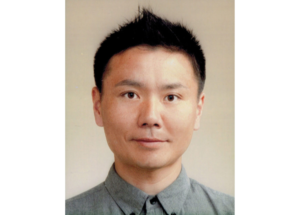

大島 直樹氏

Naoki Ohshima

- 愛知産業大学 造形学部 スマートデザイン学科 准教授

2007年3月 長野工業高等専門学校 電子制御工学科 卒業

2009年3月 豊橋技術科学大学 工学部 知識情報工学課程(3年次編入) 卒業

2011年3月 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 知識情報工学専攻 修士課程 修了

2014年3月 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 電子・情報工学専攻 博士課程 単位修得満期退学

2014年4月 東京電機大学 情報環境学部 情報環境学科 非常勤講師

2014年9月 同 助教

2018年4月 東京電機大学 システムデザイン工学部 デザイン工学科 助教

2019年5月 豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研究所 講師

2023年4月 豊橋技術科学大学 次世代半導体・センサ科学研究所 講師

2024年4月より現職

長野工業高等専門学校の記事

-600x451.jpg)

アクセス数ランキング

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏