高校3年生で甲子園を経験し、さらには研究者という夢を追いかけて知的情報処理の研究に取り組んできた大分高専の石川秀大先生。現在は学生たちに「準備の大切さ」を伝えながら、自らも幅広い研究テーマに挑戦しています。学生時代のお話や、研究者として、教育者として、そして父親としての目標について伺いました。

「甲子園」と「研究者」——2つの夢を追い続けた青春

―島根県立浜田高校の理数科に進まれていますが、高校選びの軸を教えてください。

選んだ理由は、まず家から近かったこと、県内トップクラスの進学校だったことです。そして、野球の強豪校だったことが大きなポイントでした。理数科を選んだのは、もともと理数系が好きで、将来は研究者になりたいと考えていたからです。結果的に、自分のやりたいことができる高校がそこだった、というのが大きいですね。

野球は小学3年生の時に父や兄の影響で始め、ずっと野球漬けの毎日で、いつしか甲子園を目指すようになりました。

高校では夢が叶い、甲子園に出場しベスト16という結果を残すことができました。特に印象に残っているのが、2試合目のナイターで観客が多い中、打席に立った瞬間です。「ここに立つために今までやってきたんだな」と実感し、小学生の頃からやってきたことが、ようやく報われたような気持ちになりました。

高校の部活では、心身ともに鍛えられたと思います。練習中は休めない、水も飲めないといった、今では考えられないような厳しい環境でした。さらには体を壊すとベンチに入れないため、徹底した自己管理が求められます。加えて勝負どころでしっかりと結果を出す勝負強さも必要です。

50人もの部員がいる中、背番号をもらえるのは18人だけ。競争が厳しい環境の中で背番号を勝ち取るのは大変で、自分の弱点を見つけては自主練を積み重ねて克服していきました。このプロセスの中で培ったタフさは、研究者である今でも役立っていると思います。

―小学生の頃から研究者になりたかったのはなぜでしょうか。

小学生の頃、テレビのニュースを見て世の中には悪い人がいるのだなというのがわかり、その人たちを退治したいと思ったのがきっかけです。当時は『ゴルゴ13』が好きで、ゴルゴ13がスマートに悪人を倒す姿がカッコ良いと思っていました。

それで、小さな虫を使って悪人に気づかれずに攻撃するという方法を思いつき、生物兵器の開発に興味を持ちました。子どもながらの空想ではありますが、研究者という職に興味を持ったきっかけです。

―高校卒業後は九州工業大学に進学され、大学院に進み博士課程まで修了されています。

大学は、情報工学部の生命情報工学科を選びました。理由は、生物兵器への興味がまだ心の片隅にあったからです。

大学でも野球は続けました。九州工業大学が所属するリーグはプロに進む選手も多く、そのような環境で野球をしてみたいと思ったからです。その中でどうやって勝つか戦略を考えるのが面白く、今の仕事にも生きているなと思います。

野球の楽しさというのは、やはりゲーム性があるところです。勝つためにはいくつもの要素があり、スキル面だけでなく、精神面や、戦略も必要です。これらの要素が複雑に絡み合っているが故に、ジャイアントキリングが起こりやすい。そこが、面白いところだなと思います。

大学院では、脳情報専攻を選びました。きっかけは、大学3年生の時に受けた集中講義です。生命体の研究をされている先生の授業を受け、生物兵器をつくったとしても、兵器が人物を認識できなければ意味がないと気づいたんです。そのため、人の認識や駆動の仕組みを学ぶ必要があると考え、脳情報専攻を選びました。

そうして博士課程まで進みましたが、この期間は高校の部活と同じくらいきつい期間でした。研究は8割うまくいかず、論文もなかなか書けません。同年代は就職して家庭を築いている中で、学生生活をし続ける自分に焦りを感じることもありました。帰省する度に親から「いつになったら就職するんだ」と言われ、なかなか理解を得られないことも辛かったです。メンタル的に追い詰められ、厳しい期間でした。

博士論文の公聴会の前に行われる予備調査では、指導教員が「厳しくしてほしい」と担当者にお願いしていたようで、非常に厳しい審査となりました。これもメンタル的にきつかった出来事ですが、今では指導教員と「あの時は厳しくしておいて良かったよね」と話せる良い思い出になっています。

野球一筋だったからこそ、多彩な研究に挑戦を

―博士課程修了後、大分高専の教員になった理由は何だったのでしょう。

ずっと研究職を目指していたものの、「やっぱり野球がしたい」という気持ちも湧いてしまったんです。そんな中、高専という存在を知り、調べてみると高専の野球部は高校野球の大会に出場できることがわかりました。それならば高専の教員として野球にも関わりながら研究が続けられるのではと思い、タイミング良くポストの空いた大分高専に応募し、採用していただきました。

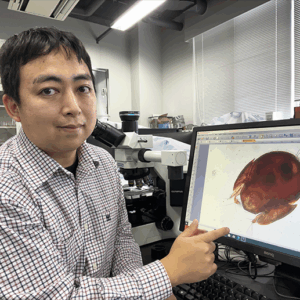

―現在の研究に関して教えてください。

知的情報処理技術の開発や、脳の情報処理理解に関する研究です。人や動物がどのように情報を処理しているかを理解するために、それに近い処理を実現するアルゴリズムを開発しています。また、画像処理やデータ解析に関する研究なども行っています。今は自分で研究をアレンジできる立場になったので、いろんなことに挑戦してみようと、幅広いテーマで研究を進めています。

例えば、最近、専攻科2年生の学生と共に進めているのが「仮想試着」に関する研究です。ECサイト上でバーチャル試着を実現する技術で、精度やリアルタイム性、服の種類への対応などが現状の課題だと感じています。

また、カメラで人を認識してトラッキングする研究も行っています。複数のカメラで撮影された映像から「この人はさっきの映像に写っていた人物だ」と識別できる技術を開発中です。これは、事件発生時の警察のリレー捜査や、人がどのように室内を動くのかといった人の動きの解析にも応用できます。

また、データ解析の分野では、野球部員のデータを抽出して、選手たちの精神的成長や練習の評価を分析してみたいと思っています。ただ、データは溜まっているのですが、まだ具体的には進められていないので、今後着手したい部分です。

―知的情報処理の研究を進める上で、重視している視点や方法は何ですか。

そもそも知的情報処理の大前提は「人間がやっている処理を計算機にさせる」というものです。その中で、人間がどのような思考や処理をしているのかを、結果から逆算していくアプローチも行いたいと思っています。人間の脳がどのように動いているのか、解明していきたいと考えています。

―現在の研究スタイルについて教えてください。

私の研究分野は適応範囲が広いジャンルなので、広く浅くいろんなことに手を出している状況です。今までが野球しかしてこなかった人生なので、興味のあるものは何でも経験してみたいという思いがあります。

ただ、他の研究者の方からは「軸になる研究を一つ持つと良い」とアドバイスを受けることもあります。確かに研究の軸を見つけることが、楽しさや業績にもつながっていくのだと思います。ですが、現時点では「これだ」という軸をまだまだ見つけられていない段階です。

教育者として、そして父親としての新たな目標

―学生への教育・指導で大切にしていることは何ですか。

「準備の大切さ」を常に学生に伝えています。先の目標に対して、自分の現状と能力を知り、何をどれだけすべきか、アプローチは適切か、イレギュラーな事態にどう対応するか、などを考える習慣を身につけてほしいと思っています。また、わからないときには物量で補うことも必要です。そのためには屈強なメンタルと強靭なフィジカルが欠かせません。

私は高校3年生で甲子園に出場することを目指して、練習に取り組んできました。朝は7時半に寮を出て近くの神社まで走り、坂道や階段で1時間近くトレーニングするのが日課でした。この小さな積み上げで甲子園という夢を掴むことができたものの、今振り返るともっと目標から逆算して計画的に準備していれば、さらに良い結果を出せたのではないかとも思います。この経験は成功であると同時に反省でもあります。

勉強でも同じことが言えて、目標を立てて達成のためにいつまでにこの成績をとる、いつまでにこの内容を理解する、といったロードマップが必要です。この準備をうまくできる人が、最終的に目標を達成できる人なのだと思います。

―今後の目標を教えてください。

先日第一子が生まれたので、家庭を大事にしながら、研究や部活の指導にも力を入れたいと考えています。研究のことでずっと家にいなかったり、逆に家のことばかりで部活の指導が疎かになったりという状況は望ましくありません。他のことを言い訳に、疎かにしない。「すべてをきちんとやり遂げる」が目標です。

大変だとは思いますが、何かを犠牲にする姿を、子どもや学生に見せたくありません。学生には「部活も勉強も」と伝えているので、自分もその手本を示していきたいと思います。

また、子どもにはスポーツを通じて成長してほしいと願っています。私自身、小さい頃から野球に打ち込んできた結果、心身ともに鍛えられ、大きなものを得られました。その経験は、自分にとって間違いではなかったと確信しています。

私が小さい頃から父も熱心で、試合の応援に来てくれたり、道具を揃えてくれたり、練習にも付き合ってくれていました。今度は私が子どもの練習に付き合ってあげたいと思います。父も孫とキャッチボールがしたいと言っているので、父の願いも叶えてあげたいですね。結果、子どもが将来、野球やサッカーで世界で活躍してもらえたら、こんなに嬉しいことはありません。

―最後に、高専生へのメッセージをお願いします。

一昔前は賢く活動的な学生が多かったのですが、コロナ禍以降、学力や意欲の低下を感じることがあります。高専は先生が細かく指示を出す場所ではないので、自分で考え、自分を律することが求められる環境です。その力がなければ楽な方へと流されてしまい、結局何も残らなかったなんてことになるでしょう。「自分は何がしたいのか」をしっかりと考える力を養ってほしいと思います。

また、勉強だけできても社会では通用しません。高専は、高校よりも社会に近い環境で、専門知識以外にも多くのことを学べる点が良さだと思います。この恵まれた環境を生かして、バイタリティ溢れた人材に成長してほしいと願っています。

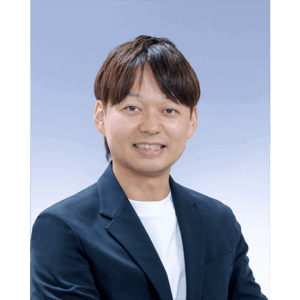

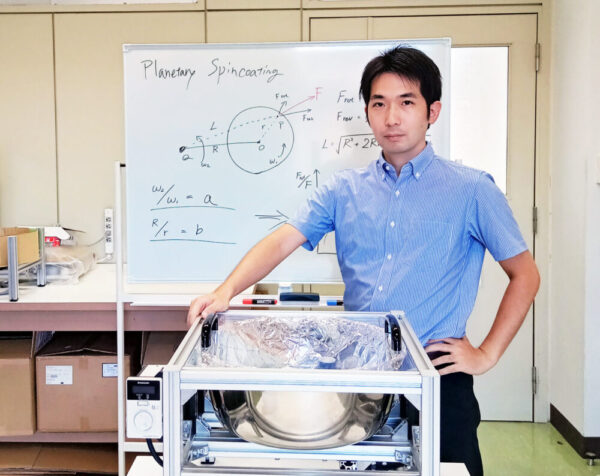

石川 秀大氏

Shudai Ishikawa

- 大分工業高等専門学校 情報工学科 准教授

2005年3月 島根県立浜田高等学校 理数科 卒業

2010年3月 九州工業大学 情報工学部 生命情報工学科 卒業

2012年3月 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 脳情報専攻 博士前期課程 修了

2016年3月 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 脳情報専攻 博士後期課程 修了

2016年4月 大分工業高等専門学校 情報工学科 助教

2019年4月 同 講師

2024年4月より現職

大分工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

- エレベータ業界から就活支援業界に転身。技術者・マネジメントから、高専生の未来を支える仕事へ

- メディア総研株式会社 営業部 部長

村山 諭 氏

- 高専生が多色ボールペンで特許申請!自ら抱いた疑問を自ら解決する「自主探究」活動とは

- 八戸工業高等専門学校 総合科学教育科 教授

馬渕 雅生 氏

八戸工業高等専門学校 産業システム工学科(電気情報工学コース) 教授

中村 嘉孝 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)