大分高専を卒業後、長崎大学に進まれ、卒業後は電気設備エンジニアリングに従事されていた塚本竜太先生。28年間の社会人経験を生かし、現在は山口県で高校教諭をされています。そんな塚本先生に高専時代の思い出や、前職での思い出、学生への思いなどを伺いました。

担任の先生のおかげでスイッチが入り、成績が上がった

―塚本先生が大分高専に進学されたきっかけを教えてください。

小学校からずっと女性の先生が担任だったのですが、中学2年生の時に初めて男性である佐藤悟先生が担任になりました。厳しくもユーモアがあり、大変影響を受けましたね。

佐藤先生は期末テストの返却の際に、「塚本は2回連続で成績が上がった」とみんなの前で発表してくれるわけです。それが嬉しくて勉強をするようになり、成績もどんどん上がり、3年生では学年上位の常連になっていました。

3年生の時の担任は佐藤先生ではなかったのですが、受験の前に佐藤先生が私たちのクラスに来て、大分高専を教えてくれました。高度な専門知識を学べるうえ、大学進学の道もあることを知り、取り憑かれたように高専入学を目指したのを今でも鮮明に覚えています。

当時「電気の時代になる」という世の中の雰囲気がありましたので、目指していた電気工学科(現:電気電子工学科)はとにかく倍率が高かったです。私も人気の高いところに行きたいという思いがありました。

自分の出発点になった恩師との出会い

-高専に進学されていかがでしたか。

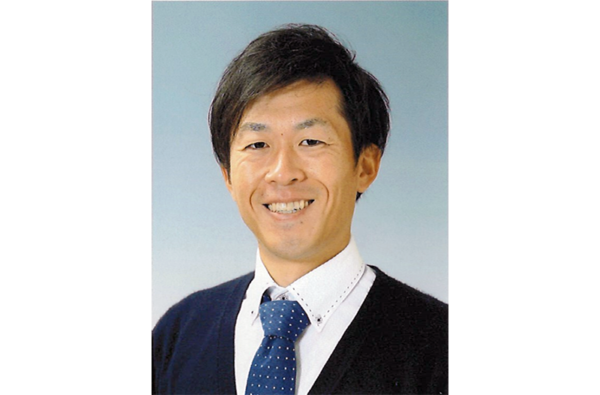

やはり恩師の大石隼人先生の影響が大きいです。硬式野球部だった私がグラウンドで練習をしていたら、テニス部の顧問をされていた大石先生の姿が見えました。長身だった大石先生が放課後にテニスをする姿がかっこよかったです。

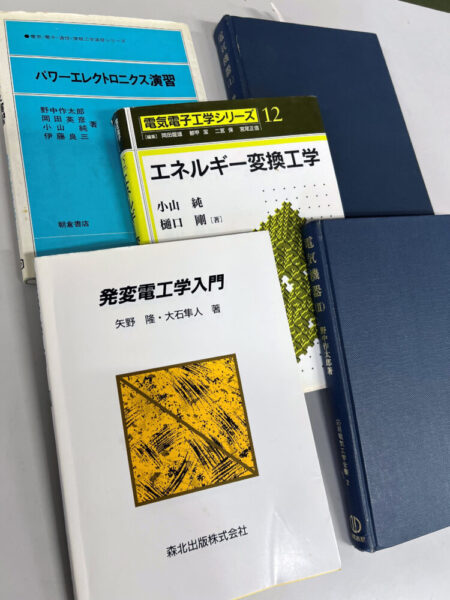

大石先生は野中作太郎先生の教えを受けている先生で、教科書なども野中先生の著書を使われていたんです。電子機器などの難しい内容でも、興味が湧く話し方で分かりやすく教えてくださったのが記憶に残っています。

高専時代は先生との相性で成績が決まっていました(笑) 好きな先生の授業はどんな内容であれ成績が良かったですし、苦手な先生だと成績が振るいませんでした。学生にしても各地のエースが高専に集まっているわけですから、世界の広さを感じました。

-硬式野球部での思い出を教えてください。

小学生のころから野球をしていまして、ずっと1番ショートでした。4年生の時に高専大会で全国優勝を達成し、5年生では連覇を目指して真っ黒になり練習に頑張っていましたね。

大会直前の夏休みに大学編入学試験があったので、自分でもよく両立できたと感心していますが、編入試験合格とともに野球でも全国2連覇を成し遂げることができました。チームメイトが握手を求めてくれたのが嬉しかったです。大変充実した高専生活5年間でした。

-卒業研究はどのようなことをされたのですか。

研究室は迷わずに大石先生にお願いました。大石先生は電気機器やパワーエレクトロニクスの指導されており、私は「GTOサイリスタを用いた電流型インバータのスナバ回路」を研究しました。

まず先生にいくつかの冊子を出されて、「読みなさい」と言われるところからスタートしたんです。最初はちんぷんかんぷんなんですけども、いろいろ調べたりとか聞いたりして何かを読み解いていくのが楽しかったですね。

ROMの焼き付けや消去方法、オシロスコープの波形を撮影して白黒写真に現像する方法など、ひとつひとつ教えていただきました。このゼミじゃなきゃできなかったと思います。本当に基礎的な実験でしたが、原理・原則を理解しはじめていきました。

―その後進学されて、研究を続けられたのですね。

5年になって進路について大石先生に相談したところ、長崎大学の小山純先生の研究室への編入学を勧められたんです。小山研究室は学生に人気がありましたが、高専での成績を維持していたので希望通り入ることができました。

研究室は樋口剛先生のメンバーと同室で狭い部屋でしたが、4年生が大学院生のためにコーヒーを淹れる習慣があり、休み時間にテニスをしたり煙草を吸ったりして優雅な時間が流れているのが楽しく、また夜遅くまで研究する先輩方を見ていると、「自分もこんな生活をしてみたい」と憧れ、大学院に進みたいと考えました。

研究テーマは「SIサイリスタを用いたPWM制御サイクロコンバータに関する研究」でした。高専での研究を引き継いだようなテーマだったので、絶対やりたかったんです。幸運にもジャンケンでテーマを勝ちとったときにはガッツポーズが出ましたね(笑)

大学院では「PWM制御サイクロコンバータにおけるスイッチングパターンの開発」を研究しました。これはのちの安川電機との共同研究のテーマだったのですが、論理回路を懸命に駆使してIC制御基板を製作し、小山先生が考えた中間電圧を用いたスイッチングパターンを発生させて実験機に適用できたときはとても嬉しかったですね。

その後このスイッチングパターンが使われた装置がマトリックスコンバータであり、現在の産業界で実機実用化されていることを会社に入ってから知り、感動した記憶があります。

また、ソフトボールのチームをつくって、小山先生がピッチャーをし、みんなで守備をして遊んだことが記憶に残っています。研究も遊びも真剣に取り組んだ大学・大学院時代でした。

なぜ今までの経験を手放し、教職の道を選んだのか

―教員になられたきっかけを教えてください。

大学院修了後は28年間、新日本製鉄(現:日本製鉄株式会社)で電気設備エンジニアリングに従事しました。装置や機械を触るには、やはり電気が重要になるわけです。大学・大学院時代に学んだインバータやマトリックスコンバータを実際に製造現場で適用したり、高専からの知識やスキルを使って仕事をしたりと、本当に幸せでした。やはり自分がつくったり、改良したり、メンテナンスをした機械が実際に現場で動いて、それが製品をつくっていることが誇らしかったです。

その後会社を辞めて、山口県桜ケ丘高校の教師に転身しました。長崎大学時代に友達から誘われて取得していた工業教員免許を活用したのですが、もともと教師になることを考えていたわけではありません。高齢の両親がともに急に入院することになり、時間的余裕が必要になったことがきっかけで転職を考えました。

その際、学生時代や製鉄所勤務で培った経験やスキルを生徒たちに教えることで影響を与える「教職」という仕事も面白いのではないかと考えるようになったんです。大分から山口で暮らすようになったのも何かの縁であるし、山口県の高校生のために自分の技術を伝承していく道を選びました。

―高校生と関わるうえで大切にされていることを教えてください。

現在は電気科のクラス担任、電気同好会の顧問、就職の指導、そして設置者である山口県桜ケ丘学園の電気主任技術者も兼務しています。

個人的には生徒の資格習得に力を入れているんです。やはり高校生ですから、何かをしっかり身に着けようと入学していないんですよね(笑) しかし、何か一つでも習得して卒業したほうが良いだろうと、電気工事士や危険物取扱者などの高度な国家資格取得に力を入れています。

高専から大学、そして製鉄所勤務で得てきた自分の実力が、これほどまでに大きく発揮できている現状の教員生活に、自分が一番驚いています(笑) 電気の授業では高専で大石先生から習った電気機器の教科書や大石先生の著書などを今でも使っているんですよ。

私がすごく大事にしたいと思っているのは、自分が学校生活で影響を受けてきた先生方から生徒達へ延々と続く系譜です。学生時代はほとんど意識できませんでしたが、年を経るにつれて先生方を思い出し、怒られたとか導いてくれたとか繋がりを感じているんです。

私の高専時代は特にそうした経験が多く、とても良かったので、今度は私が先生となり、その系譜を引き継げるように努力して、生徒たちに影響を与えられる先生になれたらと思っています。私が学生時代に教わった教科書を大事に使っているのもそのためです。

―塚本先生が熱中されていることを教えてください。

居合道です。長崎大学居合道部に入部したのがきっかけで始めたのですが、就職してからは継続していませんでした。長いブランクがあったため恥ずかしい気もしましたが、山口県の高名な先生の道場に通い、高段を目指すために日々鍛錬をしています。

年を重ねると身体は固く動かなくなり、若い人には勝てなくなるんです(笑) 加えて新しいことに挑戦するのもおっくうになります。ただ、長崎大学時代に居合道を教えていただいた久保勲先生に言われた「年相応の居合道」が出来ればいいかなと思っているんです。いわゆる修練の深さや、身体からにじみ出るような品の良さが出せるといいですよね。

今5段まで来ていて、次は6段を目指していますが、この壁が高いんです。でも、こういう難題をクリアしていくのが目標でもあり楽しみでもありますね。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

現在の高専の存在は、私が高専生だった当時よりもずっと輝き、可能性を増していると感じます。また、高専時代の同級生の活躍を耳にすると嬉しくもありますね。私たちの時代からすると進化もすさまじいですし、同時に難しくなっているなと感じます。

私の出発点は高専にあり、今教員をしていることは恩返しの一つでもあります。高専卒業後に多方面で活躍されている先輩方がいらっしゃいます。後輩にはいろいろな道があることを知ってほしいです。高専生のご活躍を大変嬉しく思うとともに、これからも応援し見守り続けたいと思います。

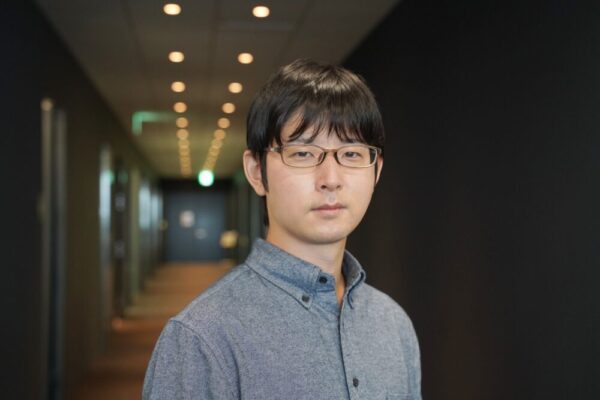

塚本 竜太氏

Ryota Tsukamoto

- 山口県桜ケ丘高等学校 電気科 教諭

1989年3月 大分工業高等専門学校 電気工学科(現:電気電子工学科) 卒業

1991年3月 長崎大学 工学部 電子工学科 卒業

1993年3月 長崎大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 修士課程 修了

1993年4月 新日本製鉄株式会社(現:日本製鉄株式会社) 入社

2021年3月 日鉄ステンレス株式会社 退職

2021年4月より現職

大分工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏