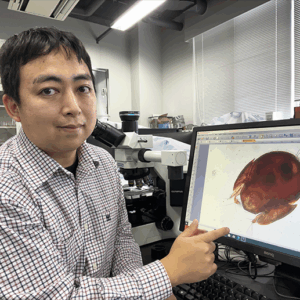

大島商船高専を卒業し、現在は九州大学大学院の芸術工学研究院 音響設計部門の助教を務めていらっしゃる村上泰樹先生。修士課程の頃に出会った聴覚モデルの研究を今も続けている背景には、幼い頃からの「仕組み好き」が大きく影響していました。

「仕組み」への興味が絶えなかった

―どんな少年時代を過ごされたのでしょうか。

両親が捨てようとした家電を引き取っては、分解して中を観察するのが好きでした。手先は不器用でしたが「なぜ動くのだろう」「どんな構造なんだろう」と、物の仕組みへの興味が絶えなかったのです。

一方で、勉強はあまり得意なほうではありませんでした。特に座学が苦手で、例えば時計が動く仕組みを教科書で図解されるだけでは面白さをまったく感じられなくて……。自分で触れて、実際にやってみないとワクワクしないようなタイプでした。

―大島商船高専に進学を決めた理由は何でしたか。

そんな少年時代だったので、成績もそこそこでしたから、進学校に行くと大変だろうなと思っていました。それなら工業高校で実践的に勉強をしたほうが自分の性分には合うだろう、と。しかし、そんな中、中学3年の頃に自宅の近くに大島商船高専があることを知って「ここしかない」と直感しました。

専門的な学びが多い高専は、いわゆる5教科が苦手だった自分にぴったりだと思ったのです。また、当時は卒業したら短大卒と同じ準学士の称号がもらえる(※)だけでなく、就職がしやすいと謳われている点にも惹かれました。進学したのは電子機械工学科で、工学の基礎から実践まで、幅広く身につけられたのは非常に良かったと思っています。

※2005年10月1日の「学校教育法の一部を改正する法律」の施行により、現在の短期大学の卒業生には短期大学士の学位が付与されています。

―卒業後、九州工業大学に進まれたのはなぜですか。

高専4年の頃、インターンシップで中国電力を訪れたときに、現場の方々の圧倒的な知識と的確かつ迅速な判断に圧倒されました。実は、高専ではのんびりと過ごしていて、決して勉強を頑張っていたわけではなかったのですが、このときに「もっと真面目に勉強をしよう」と決意しました。そのためには大学に行こうと思ったのです。

授業を受ける中でコンピュータについての興味が大きくなっていたので「もっと情報系の知識を得たい」という思いもあり、情報工学部を志望しました。

研究成果を社会問題の解決に生かしたい

―大学に進学した際は、卒業後の進路を明確に描いていましたか。

昔も今も、先のことはあまり考えない性格です。今、目の前にあることを取り組みたいと思うので、当時はとにかく「もっと勉強したい」「知りたい」という一心でした。

大島商船高専を卒業した後に九州工業大学で情報工学を2年間学びました。その学びの中で、情報技術が成り立つ科学的な仕組みや理論を知りたくなり、修士課程で北陸先端科学技術大学院大学の情報科学研究科に進学。そこでお世話になった指導教員の先生から聴覚モデルの研究テーマをいただきました。博士課程では広島市立大学に進学し、その研究が今も続いています。

―研究内容について教えてください。

音が聞こえる仕組みを科学的に解明したいと思い、生理学に基づく聴覚のモデル化を研究しています。簡単に言うと、音がどのような生理学的な仕組みで知覚されているのかの解明です。

基礎科学的な分野なので、研究結果がすぐに役立つとは言えませんが、ここで得られたデータや知見は補聴器や人工内耳の開発などのベースになります。

―今後の目標を教えてください。

活動の幅をさらに拡げ、サイエンスコミュニティーにより深く貢献していくことです。また、これまでに蓄積している知見を社会問題の解決に応用することに関心があります。近年は補聴器メーカー・販売店・聴覚障がいの当事者団体の方々にヒアリングを続けています。

なかでも、軽度聴覚障がいをもつ方へのサポートは課題の一つです。2021年に世界保健機構(WHO)が発行した聴覚障がいに関する報告(World report on hearing)とヒアリング結果を重ね合わせてみると、聴覚障がい者の多数を軽度聴覚障がい者で占めているにもかかわらず、軽度の方には適切な支援がなされていない事実が明らかとなっています。

ゆえに、見えない障がいだからこそ周囲から苦しみが理解されにくく、辛い思いをされている方がたくさんいらっしゃいます。そこで、私の研究によって科学的な観点から原因の理解が進めば、周囲の考え方や本人の受け止め方にも変化が起きるのではないかと考えているのです。この取り組みは音響学の知見だけでなく、他分野の手法も応用しながら研究を続けていきたいと思っています。

高専を選んだから今の自分がいる

―九州大学大学院の芸術工学研究院で助教に就いたのは、どんな経緯からですか。

博士課程修了後は、最初に内定をいただいた大島商船高専の教員として働いていました。会社員よりも裁量が大きい教員の仕事は、自分に向いていたと思います。ただ、いつしか「もっと研究をしたい」という思いが強くなり、音響学を専門にしている数少ない教育研究機関である現在の職場で働くことを決めました。

―学生と関わるうえで大切にしていることは何ですか。

技術革新の速さは凄まじく、それについていくことは大変です。ただ、新しく出てくる技術の根幹は、基礎的な技術の組み合わせであることが意外と多いもの。学生時代は焦らず、ゆっくり、じっくりと、基礎学力を高めていくことが望ましいと信じています。

振り返ると、私自身ものんびりした学生でした。目先のことに対してあくせくするのではなく、好きなことをしながらゆっくりと日々過ごせたのは、今になってみると非常に貴重な時間だったと思います。そうした自分の性分を理解し、無理やり知識を詰め込むことを強要しなかった先生方や両親には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

―高専生にメッセージをお願いします。

大学生との比較になってしまうのですが、高専生は問題を解決する能力が高いと思います。大学生だと、どうしても理想論が先行してしまい、現実的な問題に対する認識が甘くなりがちです。

これに比べると、高専生は「まずは現実で起こっている問題を解決するんだ」という姿勢が強いと感じます。工学の世界では、物が動かないといけない場面を想定して動くことが必須ですから、こうした教えを早い時期から身につけられることが影響しているのかもしれません。

また、中学時代の同級生のほとんどが高校に進学することから、高専生はいわゆる「マイノリティー」に属しています。だからこその悩みも多いでしょう。私自身、高校に進学した友人と自分を比べて落ち込むことがよくありました。高校を卒業し、キャンパスライフを謳歌したり、社会人として活躍したりしている友人を見ては「自分は15歳からずっと同じ場所にいるな」と、焦燥感に襲われたこともあります。

そんな感情と葛藤している人が、みなさんの中にもいるでしょう。悩みすぎて、ときには心が腐りかけてしまうこともあるかもしれませんが、それは当たり前のことだと思います。ただ、どうか、腐りきらないでください。ゆったりとした気持ちで状況を受け入れ、学校生活を過ごしていれば、進むべき道は見えてくるはずです。

今は「早い段階からキャリア設計をしなければ」という風潮が強いようにも思いますが、キャリアは自然と生まれてくるというのが私の持論です。もちろん、生まれてくるキャリアを掴むための努力は必要です。自分を信じて、ゆったりと構えていれば何とかなります。

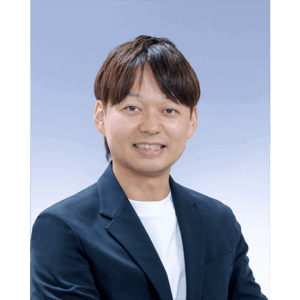

村上 泰樹氏

Yasuki Murakami

- 九州大学大学院 芸術工学研究院 音響設計部門 助教

2003年3月 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 卒業

2005年3月 九州工業大学 情報工学部 電子情報工学科 卒業

2007年3月 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士前期課程 修了

2015年9月 広島市立大学 情報科学研究科 博士後期課程 修了

2016年4月 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 助教

2017年4月 同 講師

2020年4月 同 准教授

2020年9月より現職

大島商船高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- 34歳で研究者へとキャリアチェンジ! 高専生・社会人・研究者の経験を持つからこそできることを

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 建設コース 講師

角野 拓真 氏

- 沖縄高専で「航空技術者プログラム」を履修し、今では一等航空整備士! さらなる目標と、整備士としてのスピリット

- 日本トランスオーシャン航空株式会社 運航点検整備部 電装整備課

座間味 愛樹 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- 教えることの面白さに出会った高専時代。プログラミングの本質を理解するための学習支援に取り組む研究者の原点

- 千葉工業大学 情報変革科学部 認知情報科学科 教授

國宗 永佳 氏