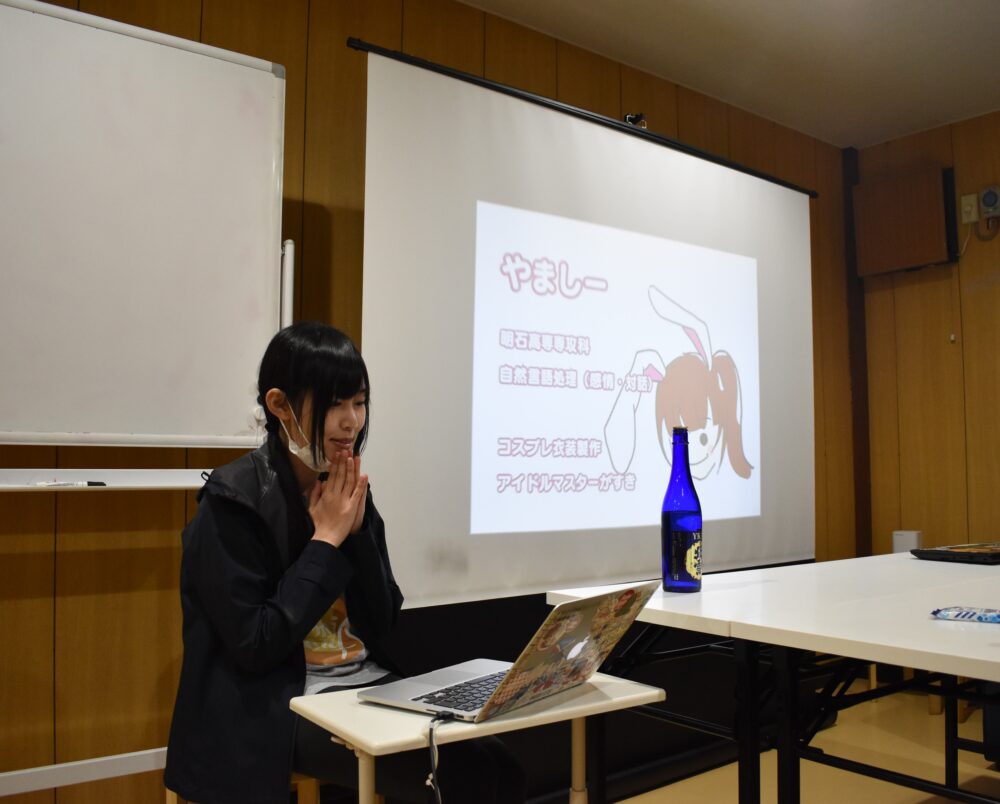

明石高専のOGである山下紗苗さんは、現在、名古屋大学大学院の情報学研究科 知能システム学専攻 博士後期課程に在籍中。高専時代、先生方にも一目置かれる存在だったという山下さんの話からは、自ら道を切り開いていく積極性が伺えました。

小5で出会ったパソコンがすべての始まり

―プログラミングに興味をもったきっかけを教えてください。

小学5年生の頃に父がパソコンを買ってきたことです。ちょうど学校でパソコンの授業が始まるタイミングだったと記憶しています。ずっと憧れていたのでとにかくうれしくて、ゲームをしたり、タイピングの練習をしたり、夢中で触っていました。

自宅にあったExcelのハウツー本を見ながら、マクロを組んで家計簿をつくったこともあります。数字が勝手に足されていくのがおもしろく、このときに初めて「プログラミング」を意識しました。その後も、「子供の科学」などの雑誌を読んでは見よう見まねでプログラムを組んで、その通りに動く快感に魅了されました。

―高専進学の決め手は何だったのでしょうか。

中学生になる頃には明確に「プログラミングが使えるIT系の業界に就職したい」と思うようになっていました。リクルートスーツに身を包んで何十社も就職活動をする自分をうまくイメージできなかったこともあり、とにかく早く手に職をつけたいと考えたのです。そこで先生に相談したところ、工業高校と高専の存在を教えていただきました。

それぞれに進学した先輩に話を聞いてみたところ、高専は5年間みっちり勉強できるという点に惹かれ、高専進学を選びました。電気情報工学科にしたのは、明石高専の別の学科に入学した先輩から「電気と情報がどちらも学べるし、おもしろいよ」と聞いたからです。

―実際に進学して、いかがでしたか。

「高2の勉強を1年次から始める」と事前に聞いていたので、授業スピードなどは期待通りでした。ただ、入学した時点ではプログラミングに関する授業は週に1回しかなく、先輩から「Rails Girls」という女性のプログラミングワークショップに誘ってもらったり、自分自身もさまざまなイベントに参加したりと、学校以外でも勉強をする場所を求めて行きました。

入学時点では、同級生はみんな同じスタートラインに立っています。だから、一歩でも早く先に進むには、行動したもの勝ちだと思っていました(笑) インターネットを使いこなすIT業界の人たちに憧れもあったので、自分も早く大人になりたかったのかもしれません。

IT企業でアルバイト。実践的経験を積む

―ワークショップに参加する以外では、どんな勉強をしたのでしょうか。

2年になると、夏休みや冬休みなどの長期休暇を利用してさまざまなIT企業でアルバイトをするようになりました。目指す業界の詳細を知りたかったこともありますし、より実践的な技術習得のためにはこれが一番だと考えました。

高専の卒業生の紹介だったり、勉強会で知り合った方だったりと、そのときに気になった企業に自分からお願いをして働かせてもらいました。友人宅を間借りして、東京のベンチャー企業にインターンに行ったこともあります。これまでにお世話になった企業は10社弱ほどです。

―高専での印象的なエピソードを教えてください。

他高専の学生も含む、さまざまな専門知識やバックグラウンドを持つ学生同士の繋がりができたことです。全国の高専生や高専卒業生が一堂に会する「高専カンファレンス」では、たくさんの高専生と仲良くなれました。特に、奈良高専の人と一緒に「懇親会で楽しめるゲームが欲しいね」という話から「プログラミング言語かるた」をつくったのは、良い思い出です。

読み札には「プログラミング言語の特徴」が書かれていて、取り札のオモテ面には「言語名」「“Hello World!”を出力するコード」「イメージカラー」が印刷されています。その特徴に最も合う言語の取り札をいち早く取るかるたで、「商品化してほしい」との声からクラウドファンディングにも挑戦しました。ちなみに取り札のウラ面には「“Hello World!”を出力するコード」しか印刷されておらず、難易度を変えて楽しむこともできます。

―高専卒業後は専攻科と大学院へ。就職よりも進学を選んだのはなぜですか。

卒研で扱った自然言語処理の研究がおもしろかったからです。早いうちからたくさんの企業でアルバイトをした経験から「この業界だったら、自分の好きなタイミングで就職できそうだ」と感じ、それならもっと研究を突き詰めようと思いました。

大学院への進学は以前から考えていましたが、恩師から勧められたことが後押しとなりました。また、自然言語処理と深く関係する対話の分野でトップレベルの研究者である東中竜一郎先生が、企業から名古屋大学に移って新たに研究室を開いたのもちょうどこの頃。ベストなタイミングに恵まれ、修士課程に進み、今に至ります。

テキストが数値になる自然言語処理のおもしろさ

―現在の研究について教えてください。

高専から大学院まで一貫して、自然言語処理まわりの分野で研究をしています。自然言語処理とは、人間が使っている言葉をコンピュータ上で表現し、そこから言葉の使われ方を分析したり、言葉を生成させたりするものです。

私たちは、普段からテキストの「音」を介してコミュニケーションをとっています。でも、自然言語処理はそれを「数値」で表します。高専に入るまでは存在を知らなかったのですが、勉強していくたびにこの魅力にどんどん惹き込まれていきました。例えば、「フランス-パリ+東京=日本」のように、テキストが演算の対象になるんです。

高専本科・専攻科では、文章からそれを書いた人の性格を推定する研究をしていました。大学院では、対話システムをつくる研究室に所属し、対話を要約する研究をしています。例えばコールセンターでは、最初に電話を取った人から専門の担当者へと対話が引き継がれることがありますが、その際にどんな対話要約があればお客様の満足度を損なわないスムーズな引き継ぎができるかを、実験によって明らかにしているところです。

―なぜ自然言語処理の研究に興味をもったのですか。

大阪出身ということもあり、もともと方言に興味がありました。「同じ意味をもつ言葉でも言い方やニュアンスで変わる方言はおもしろいな」と思い始め、そこから言葉に関心が湧いたんです。さらに、人間同士の言葉のやり取りである対話へと興味が移り、今の研究に辿りつきました。

―今後の目標を教えてください。

研究で実現したいことは、人間のように話せるロボットを生み出すための対話システムをつくることです。博士後期課程を卒業したあとのことはまだ明確に考えられていないのですが、BtoBよりもBtoCの、お客様を相手にした企業の研究職が理想です。やはり反応が見えたほうがモチベーションが高まると思っています。

そして、これまでやってきた自然言語処理の知識を生かせる環境で働けたら、これほどうれしいことはありません。

―現役の高専生へメッセージをお願いします。

高専生が修士課程(博士前期課程)に進むメリットは3つあると思っています。1つ目は「自分の技術力を発揮して成果を生めること」です。情報系に限る話ではあるものの、実験や分析は細かい作業単位に分割すると、その半分くらいがプログラムを書くことになります。これが得意な高専生であれば、楽しみながら研究成果を生めると思います。

2つ目は「視野が広がること」です。大学院では講義などで体系的に学ぶ機会がほとんどなく、自らの意思で論文を読んだり発表を聞いたりする必要があるので、必然的に視野が広がります。

3つ目は「研究のやり方が身につくこと」です。当たり前といえばそうなのですが、高専の本科では研究に割く時間が少ないため、どうしてもできることが限られています。研究のやり方を身につけるには、やはり大学という研究機関がベストだと思います。

博士課程(博士後期課程)への進学は、将来研究でご飯を食べていきたいと考えている高専生はぜひ考えてみてほしいです。修士課程と比べ、博士課程では研究テーマを考えて、予算を取って、実験をして、論文を書くという“自立した研究者になるための能力”が特に求められる傾向にあります。ただ、博士課程で輝けるかどうかはその人のタイプにもよるので、まずは修士課程まで進んでみることをおすすめします。

山下 紗苗氏

Sanae Yamashita

- 名古屋大学大学院 情報学研究科 知能システム学専攻 博士後期課程

2019年 明石工業高等専門学校 電気情報工学科 卒業

2021年 明石工業高等専門学校 専攻科 機械・電子システム工学専攻 修了

2023年 名古屋大学大学院 情報学研究科 知能システム学専攻 博士前期課程 修了

2023年 名古屋大学大学院 情報学研究科 知能システム学専攻 博士後期課程 在籍中

明石工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 高専生が「ちくわ」でギネス記録を樹立! 工学的なものづくりで地域を活性化

- 米子工業高等専門学校 物質工学科 准教授

谷藤 尚貴 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏