国立高専の令和5年度入学者選抜学力検査の本試験まで残り1カ月を切りました。高専を目指すみなさんは、入試勉強のラストスパートに突入していることと思います。

入試対策において「過去問」を解くことは必須です。そこで今回、月刊高専スタッフ2人が実際に過去問を解いてみました。本記事は実際に問題を解いてみた感想、対策方法などを月刊高専スタッフ独自の目線で、入試対策には少し遅いタイミングかもしれませんが、お送りするコラムとなります。

今回取り組んだ過去問は、直近にあたる令和4年度の学力検査の本試験。実は、この試験から「思考力・判断力・表現力」をより重視したものになっており、それらをより測れるよう工夫した問題が出るようになっています。

過去問を解いた月刊高専スタッフは、高専の文系学科を卒業して1年も経っていないライターK(国立大学文系3年生/女性)と、高校の理系出身で国立大学の文系学科を卒業した大卒8年目のライター兼編集担当O(メディア総研㈱勤務/男性)です。それでは、理科の問題について見ていきましょう。

<国語編>はコチラ

<社会編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

理科では、多くの能力が問われている?

O:自分の得点は社会が1番低かったんですけど、1番難しいと思ったのは理科でして、「高専の入試問題を解いているな!」という実感がとてもありました。

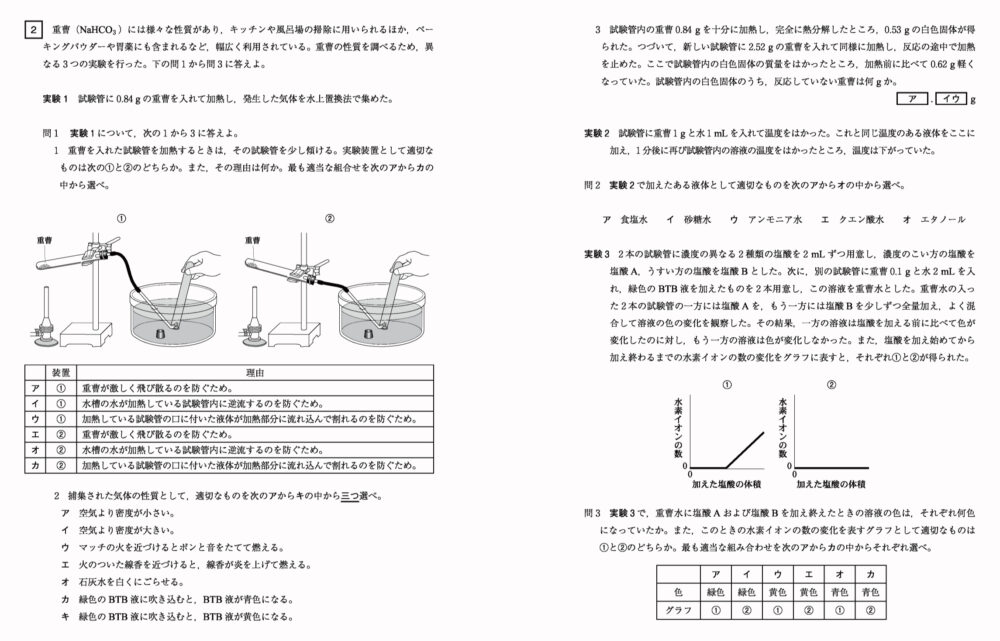

K:高専での学びに直結しますからね。大問2や大問3は、レベルが特に高かったと思います。

O:知識力もそうですが、計算力も求められる問題だったと思います。問題文も長いので、情報処理能力(読解力)も必要になりますね。Kさんはどのような対策をしていましたか?

K:理科こそ、暗記を1番頑張った教科だと思います。1番好きだったのは地学ですが、理科には生物・化学・物理もありますので、満遍なくという感じでしょうか。

O:入試問題には生物・化学・物理・地学すべてから出題されていましたが、化学の割合が少し多い印象でした。

K:化学の分野は、「この液に漬けたら、どういう色に変化するか」などといった知識も必要ですし、化学式や化学反応式そのものを覚えているかも重要ですよね。

O:化学式・化学反応式を覚えてなかったら解けないと思います。例えば大問2もそうだったのではないでしょうか。

O:ここの実験1では「2NaHCO₃ → Na₂CO₃ + H₂O + CO₂」という「炭酸水素ナトリウム(重曹)の熱分解」に関する化学反応式を覚えていないと解けない問題になっています。中学生だと「なぜこのような反応が起こるのか」と疑問を持つ人も多いと思いますが、とりあえず「中学で学ぶ化学反応式は、いったん全部覚える」ことをした方が良いと思います。

K:高専に入学しても「化学反応」に関する勉強をするので、化学式や化学反応式を覚えていたら化学が楽しくなると思いますよ。化学反応のメカニズムも勉強できますね。

数学以外でも問われる計算力

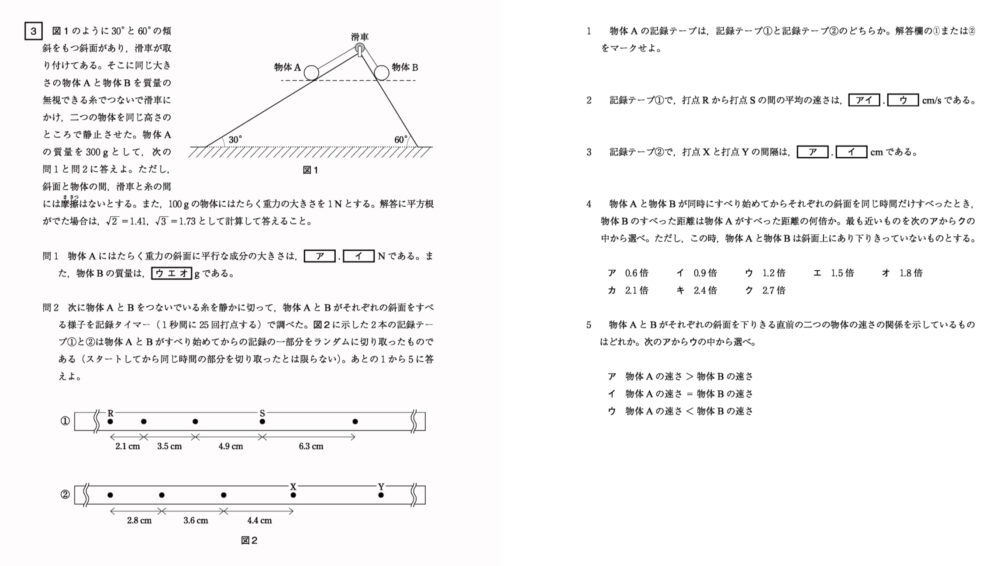

K:計算力でいえば、大問3の物理の問題でも、かなり必要になってきますよね。

O:自分もめちゃくちゃ必死に計算しました。本当にこれで正しいのかどうか、疑心暗鬼になりながら解いていましたね(笑) 問2も、「記録の一部分をランダムに切り取ったもの」と書いてあって、かなり苦労しました。ランダム……

K:数学の問題だけでなく、理科でも計算力が問われるので、やっぱり計算の速度や正確性を普段から鍛えないといけないですね。

O:特に大問2と大問3はすべての能力を問われている感じがして、正直しんどかったです。ただ、裏を返せば、この問題ができたら自信を持って良いというか、さまざまな力のエッセンスを持っていると思って良いのかもしれません。

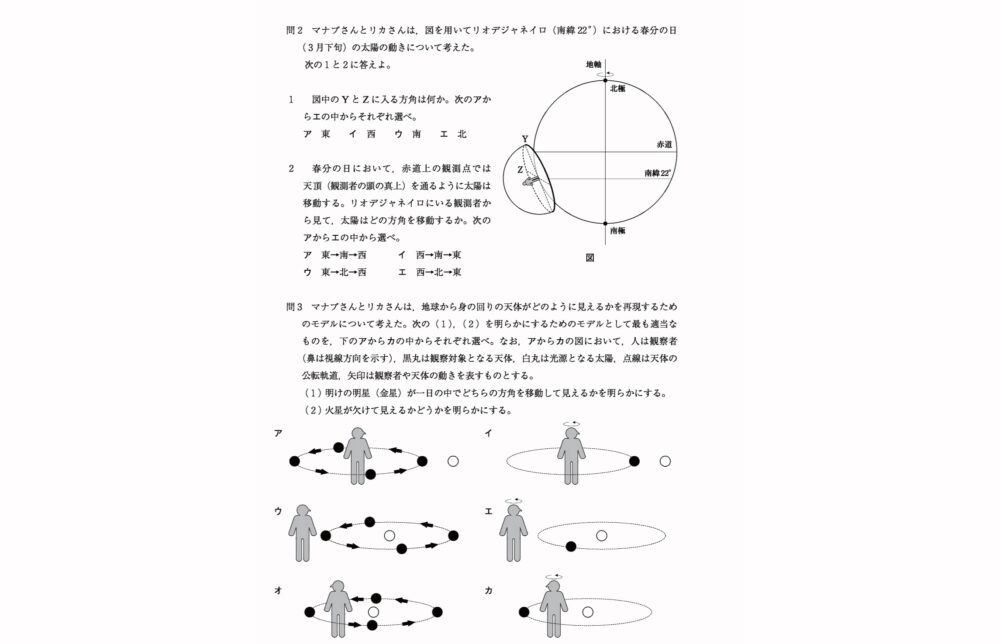

K:Oさん、地学はどうだったんですか?

O:地学は知識を問う問題が多かったと思います。そして、全然覚えてなかったです……

K:計算で時間を使う場面があるので、知識を純粋に問う問題は素早く解きたいですね。それに地学は、社会と同じようなことを言いますが、普段の生活でなじみの深い分野でもありますので、天体や地球の軌道などの「イメージ」ができるようにすると良いと思います。

用語の定義を厳密に理解する重要さ

O:先程から「知識」というワードがたくさん出ていますが、理科における「用語」って厳密に意味が決められているので、そういうところをぬかりなく覚えないといけないなと思いました。すべての分野で「定義」はとても大事ではあるのですが……

K:例えば、どの問題でそれを感じましたか?

O:大問5の問4の2は、特にそれを感じました。

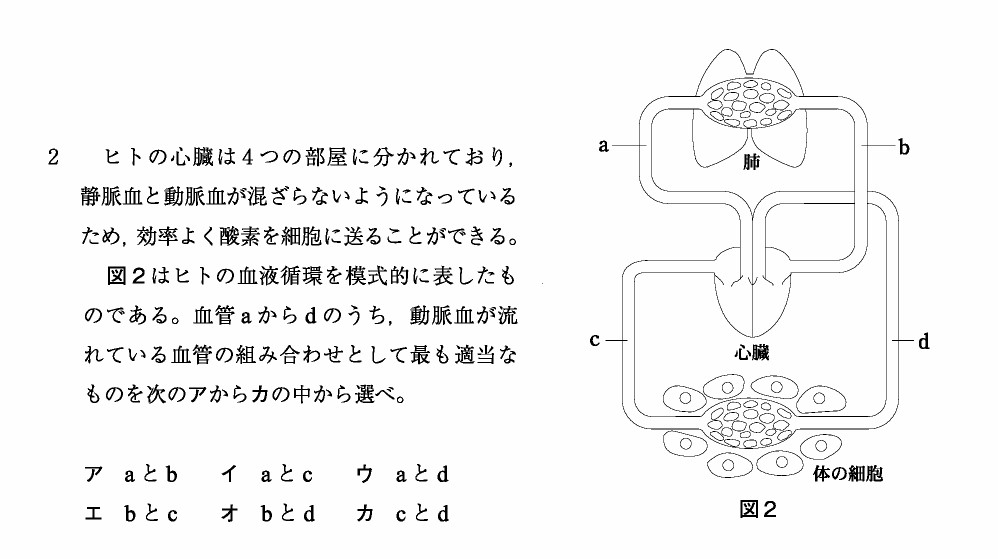

O:ここで問われているのは「動脈血が流れている血管」です。つまり、「動脈」ではないということに注意しないといけない問題でした。

K:「動脈」と「動脈血が流れている血管」は違うということですね。「動脈血」は「酸素を多く含む血液」で、「動脈」は「心臓から流れ出る血液が通る血管」なので、「動脈血が通る血管が、動脈というわけではない」のが重要です。

O:そうですね。そこを勘違いしていると間違ってしまいます。「酸素を多く含む血液(動脈血)」は、肺で酸素を供給されて、体の細胞へ酸素を供給するまでの血液を指しますから、心臓内の弁の向きから血液の流れ方を考えると、「動脈血が流れている血管」の答えは「オ:bとd」になりますね。

K:一方、「心臓から流れ出る血液が通る血管(動脈)」は「aとd」ですね。「a」は「静脈血が流れる動脈」になります。ですので、「動脈」と「動脈血が流れる血管」は異なるということをしっかり覚えておかないと、「aとd」と答えてしまうかもしれません。

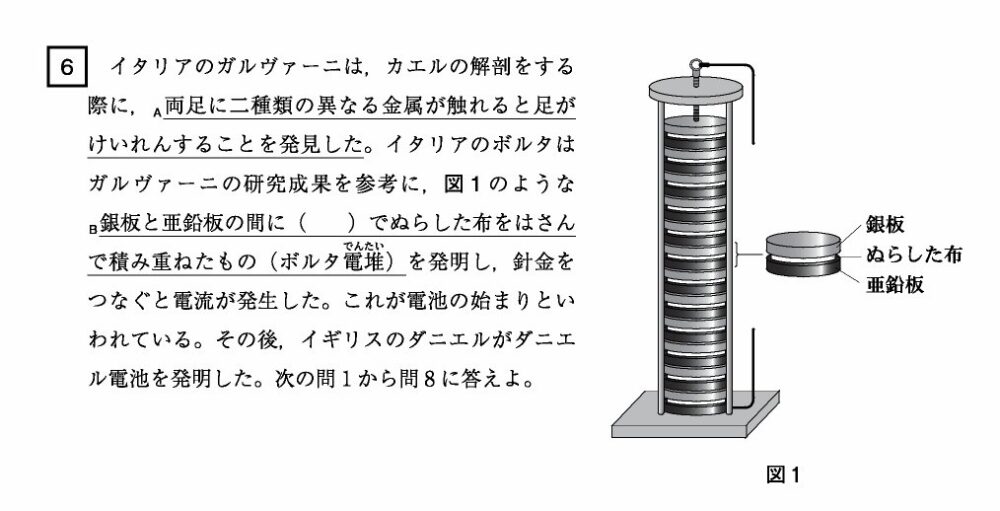

O:このように「用語の定義」を正確に知っておくことが重要だと思います。あと、問6ではボルタ電池とダニエル電池の問題が出ていますが、それらの電池がどのように機能するものなのかという「原理」も予め理解しておかないと、解くのは難しいのではないでしょうか。

K:色々覚えないといけない科目ですが、だからこそ中学校での実験を主体的に学ぶ姿勢が重要かもしれませんね。実験で起こる現象をただ見るだけでは学ぶことはできないので、「これとこれを反応させると、どういう現象が起きて、どういう物質が生成され、その物質にはどのような特徴があるのか」を頭と体で覚えると、実験が有意義になると思います。

O:やっぱり理科は1番大変そうですね……

K:でも、私が受けた当時より、今回の問題は簡単だったと思いますよ。

O:本当ですか!? このような問題をしっかり解いて入学された高専生は、本当にすごいなと改めて実感しました。

※この内容は、あくまで月刊高専スタッフ2名独自の感想です。

<理科の得点>

K:76点/100点 O:70点/100点

<国語編>はコチラ

<社会編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

<お知らせ>

国立高専機構は入試過去問と正解、解答用紙をホームページで公開しています。詳細はコチラをご覧ください。

アクセス数ランキング

- 10年間の研究が地球環境大賞を受賞! 鉄鋼スラグを用いた画期的な藻場創出プロジェクトに迫る

- 宇部工業高等専門学校 物質工学科 教授

杉本 憲司 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 「やさしく、ふかく、たのしく」学ぶ情報工学。色付き有限オートマトンの可能性

- 大島商船高等専門学校 情報工学科 准教授

高橋 芳明 氏

- 「高専生はかっこいい!尊敬する!」学生に厳しかった安里先生の、考えが変わったきっかけとは

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

安里 光裕 氏

- 前代未聞のキャンピングカーづくり。「呉キャン」の熱意が形になった“秘密基地”の全貌を明かす!

- 呉工業高等専門学校 機械工学科 学生

林 聖和 氏

- 半年ごとの学会発表が育てる力。研究と学会運営の両輪で学生の挑戦を支える

- 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科

情報システムコース 准教授

北園 優希 氏

- 学生と二人三脚で取り組む、ロボコンを通じた人間力の育成

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授

田中 昭雄 氏

-300x300.jpg)