教育大学を卒業後、研究と教育に取り組めるキャリアとして高専教員を選ばれ、大阪府立大学工業高等専門学校で30年以上教鞭をとられてきた東田卓先生。ご自身の教育観や、全国高専の中でもいち早く導入されたという「ティーチング・ポートフォリオ」の取り組みについて伺いました。

教育と研究に取り組むべく進んだ、高専教員の道

-先生は教育大学をご卒業後、府大高専に着任されたそうですね。

1988年から本校で教員をしているので、もう30年以上になりますね。関西学院大学を卒業して大阪教育大学大学院に進学し、すぐに府立高専(府大高専の前身)に赴任しました。そのあとに教員をしながら大阪大学に通い、最終的に論文博士という形で博士をとりました。

教育大の出身や、教員免許を持っている高専教員はあまり多くないと思うので、珍しい学歴ではないかと思います。私の父が高校の理科の先生をしていた影響もあり、高校の先生になるか、研究に進むか、さまざまに悩みました。結局のところ、教育と研究の両方に取り組みたいという気持ちが強く、それがかなう高専教員という道に進んだんです。

-ご研究内容について教えてください。

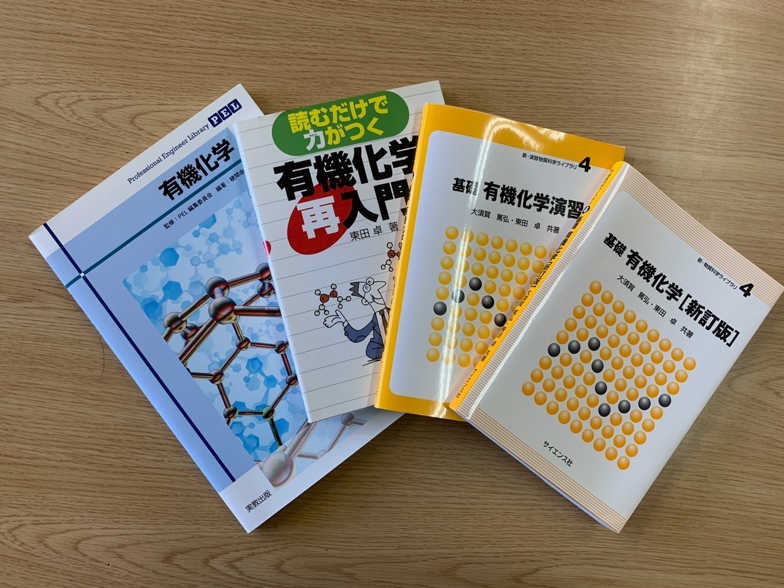

メインでは「TiO2光触媒を用いた有機合成」の研究を行っています。光エネルギーだけでTiO2光触媒を使ってさまざまな化学反応を進行させるというもので、身近なところでいうと、部屋の中のウイルスを除菌するとか、臭いをなくすとか、いわゆる室内の光を使って有害な物質を分解する用途でたくさん使われています。この研究はすでに数十年前から行われているものですが、私はこの化学反応を使って「有機化学反応」に応用する研究を進めています。

化学反応というと、環境にあまり良くない薬品を使って、分解して別の物質に変えるということを想像しがちですが、私の研究では「光と空気と水」だけで、化学反応を進行させることができるのがポイントなんです。いわゆる光合成と同じようなイメージですね。こうした研究を、研究室の学生たちが熱心に取り組んでくれていて、日本高専学会等で多くの賞を受賞しています。

高専教員として30年以上学生と向き合ってきて改めて思うのが、高専生はピュアで真面目な学生さんが多いということですね。本校は、十数年前に日本で最初に「総合工学システム学科」を作った学校で、学科に200人一括で入学してもらい、4年次からコースに分かれ、それぞれの学びたい道に進んでもらうというシステムを取っています(※)。そのおかげか、入学後のミスマッチも少なく、じっくりと学びたいコースを選択できるので、主体的に研究に取り組んでくれているように感じています。

(※最初の改組時は4年生でコース分け、現在のカリキュラムでは160人募集3年生でコース分け)

全国高専に先駆けて導入した「ティーチング・ポートフォリオ」とは

-貴校で取り組まれている「ティーチング・ポートフォリオ」について教えてください。

「ティーチング・ポートフォリオ」とは「自らの教育活動について振り返り、その自らの記述をエビデンスによって裏付けた、厳選された記録」という意味なんですが、それを書いた経験を持つメンターと、自身の教育方法や理念を語るメンティーが対話し、なぜそうした教育を行うのか、自身の教育理念とは何かを振り返ります。本校では2009年から取り組み始め、いまでは全国高専の先生方のほか、大学の先生、小中高の先生、また企業の人事や育成に関わる方なども参加されています。

先生方は、自分が授業で行っている「方法」はたくさん挙げられるんですが、ではなぜその「方法」を取っているのかと聞かれると、立ち止まってしまうことが多いんです。そこで、メンターとメンティーがじっくり話すなかで、「学生たちに学習の重要性を教えるため」とか、「将来技術者として頑張ってほしいため」とか、深堀りして自分を内省すると、そういう教育の理念が出てくるんです。それを軸に、じゃあ今後はどう教育していけばよいかという今後の目標をつくり上げるのが、一連の方式です。

-教員のモチベーションにも繋がりそうですね。導入されたきっかけは?

高専というのは、高校と大学の両方が入っているようなイメージですので、部活動もあれば、生活指導もあり、授業そして卒業研究と、多くの業務があります。そのなかで、教育のモチベーションを保ちながらも、自分がなぜこうした教育をしているのか不安になってくる先生がたくさんおられました。そんななか、本校の北野健一先生が最初に「ティーチング・ポートフォリオ」のワークショップに行かれ、これは素晴らしいということで導入、さらに府大高専を「ティーチング・ポートフォリオ」のメッカにしようということで、旗を振ってこられました。

いまでは、本校にいる先生は必ず「ティーチング・ポートフォリオ」を書くとか更新するとか、採用時には提出するなどしていますね。本校の先生方はメンターとして他校にも推進しているのですが、メンターといっても聞き役ではなく、FD活動の一環として取り組ませてもらっています。

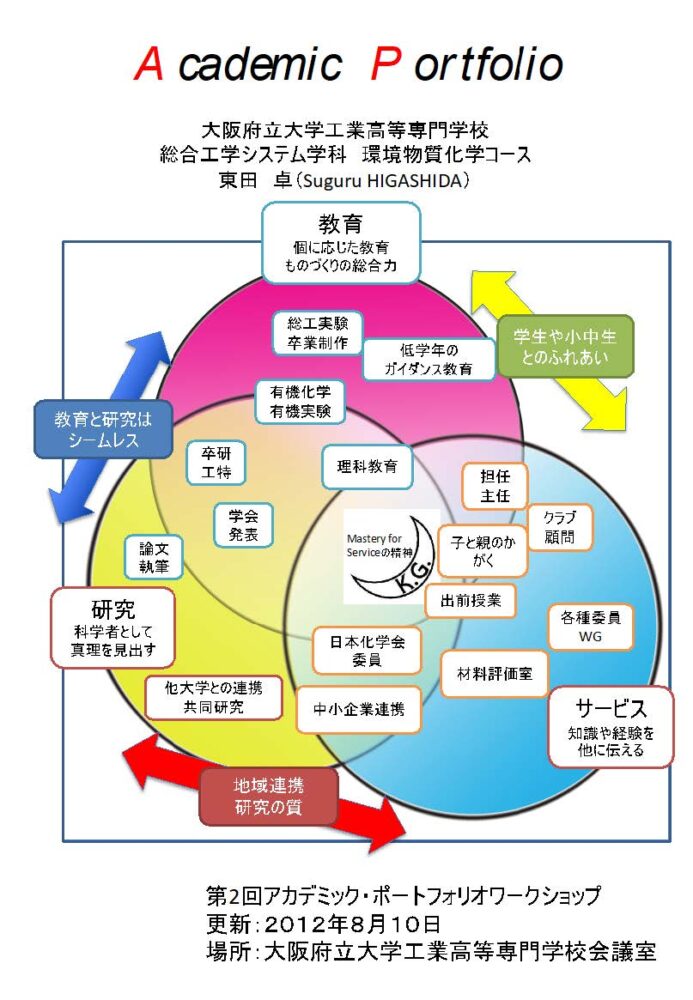

私自身、この取り組みを通して自分の行いを俯瞰的に捉えられたことにより、自分の教育理念や教育にかける思いというのがやっとわかった気がします。その一つが、「個に応じた教育」でした。教えている本人はあまり考えずに猪突猛進になりがちなんですが、立ち返ることによって、より効率的に教えることができてくるんだと思います。どうしても時間に追われる教育になってしまうなかで、こうした振り返りがあるというのはよかった点ですね。

地域への理科教育の実践

-先生は、出前授業や公開講座にも積極的に取り組まれているそうですね。

先ほどの「ティーチング・ポートフォリオ」のひとつ上の段階に、「アカデミック・ポートフォリオ」があります。教育・研究・サービスという三つの視点から、自らの研究者としての立ち位置をクリアにするというものです。「サービス」は、学会業務や地域貢献を指すのですが、私は高専教員というのは、この三つの視点から自身を俯瞰的に見ていくべきだと思っています。

この三点は相互に関わりあっているので、そうした意味でもこのサービスに値する学会や地域貢献としての出前授業や公開講座にも力を注いでいます。小学生を対象に取り組んでいる「子と親の楽しいかがく教室」という公開講座は、もう二十年以上続けていますね。子供たちを育てることによって我々自身が育つこともありますし、化学に興味を持つ地域の子供たちが育って、将来うちの高専に入ってくれたらなという期待も少しありますね。

また、小学校の先生には、理科の専科の先生がほとんどいないのが実情です。そうすると子供たちの質問にうまく答えられないとか、安全面を考慮した化学実験の準備や時間が取れないと嘆かれる先生方が多いので、そうした部分のフォローをして、実験の楽しさや化学の楽しさを知ってもらおうと思い、取り組んでいます。地域の子供たちにしっかりと理科教育をしてボトムアップするというのが我々の使命なのかなと思っているので、こうした公開講座の取り組みを高専学会で発表してフィードバックするなどしてスパイラルアップしながら、地域貢献の在り方を考えていきたいと思っています。

東田 卓氏

Suguru Higashida

- 大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科 環境物質化学コース 教授

1986年 関西学院大学 理学部 化学科 卒業

1988年 大阪教育大学 教育学研究科 修了

1988年4月 大阪府立工業高等専門学校 工業化学科 助手

1992年4月 同 講師

1998年4月 同 助教授

2007年4月 大阪府立工業高等専門学校 総合工学システム学科 准教授

2007年4月 大阪大学太陽エネルギー化学研究センター 招聘研究員(招聘准教授、教授)

2010年4月 同 教授

2011年4月 大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科 教授

2014年4月 北陸先端科学技術大学院大学 教育連携アドバイザー(教育連携客員教授)

大阪公立大学工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 陸上部での憧れが前へ進む力になった。高専7年間で磨いた自走力が、ひとつの受賞に結実するまで

- ソフトバンク株式会社 エンジニア

矢田 ほのか 氏