全国に3校しかない私立高専のひとつ、サレジオ高専。日本で唯一のカトリック系工業高専で、独自のさまざまな取り組みを実践する自由な校風があります。今回は、機械電子工学科教授の黒木雄一郎先生にお話を伺いました。

恩師から叩き込まれた、「諦めない」精神

-先生は長岡技大のご出身なんですね。大学ではどのような研究をされていたんですか?

大学4年生で、東京大学からいらっしゃった髙田雅介先生(現 一般財団法人ファインセラミックスセンター(JFCC)ナノ構造研究所 所長)というセラミックス専門家の研究室に入りました。当時は、酸素の濃度や有無を測定する装置の心臓部分である「酸素センサー」に関する実験を繰り返していました。

髙田研究室に入ったのは、たまたま一緒にバンドをやっていた先輩に誘われたというのもあるんですが(笑)、漠然と楽しそうな雰囲気の研究室だなと思ったんです。ただ入ってみると、研究にも遊びにも一切妥協がなくて、実験データを先生に見せると「これじゃダメ、写真が雑、撮り直し」と、最初から怒られてばかりでしたね。

-卒業後は、長岡技大で技術職員として勤務されていたそうですね。

修士課程修了後の進路について髙田先生に相談したら、タイミングが良かったんですが「研究室の技官をするのはどうだ?」と勧められまして、博士号を取るための研究をしつつ技術職員として働くことになり、7年ほどお世話になっていました。

でも髙田先生は、研究はもちろんですが、何をやるにも全力投球ですから(笑)、しごかれ、鍛えられ、いろいろ勉強させてもらいましたね。例えば実験装置のメンテナンスをする際に、装置の仕組みが複雑で手が付けられないから、「メーカーの方を呼んで修理してもらいましょう」と先生に提案すると、「この装置はメーカーの技術者がつくったんだろう?メーカーの技術者といったら、大学を出た人じゃないか。じゃぁ黒木と一緒だな。お前ならできる」と言われ(笑)、電話でメーカーの方に聞きながら、回路の基盤を引っ張り出して、はんだ付けし直すなどして自分でメンテナンスしていました。無茶ぶりといえばそうかもしれないですが、おかげで前向きになりましたし、無理かなと思うことでもとりあえずやってみるという精神が身に付き、いい勉強になりました。

いまでも学生によく話しているのですが、「できるかできないかじゃなく、やるかやらないか」なんですよね。まずはやってみる。言ってみる。聞いてみる。それが大切なんだと思います。

-高専の最初の印象と、サレジオ高専に赴任されたきっかけを教えてください。

長岡技大3年生の時、高専生が一気に100人くらい編入してきたんですが、その時初めて高専生と接して、めちゃくちゃ優秀だなと感じました。3年生になるとかなり専門的な授業になっていくんですが、編入した高専生たちはそのあたりも一通り経験してから来ていたので、すごいなと思っていました。

サレジオ高専に赴任したのは、髙田先生がご定年を迎え離任されたタイミングで、別の教授から声を掛けていただいたのがきっかけですね。当時から学生の雰囲気はとても良く、ニコニコと挨拶してくれる学生がたくさんいて、うれしかったのを覚えています。

サレジオ高専ならではの取り組み

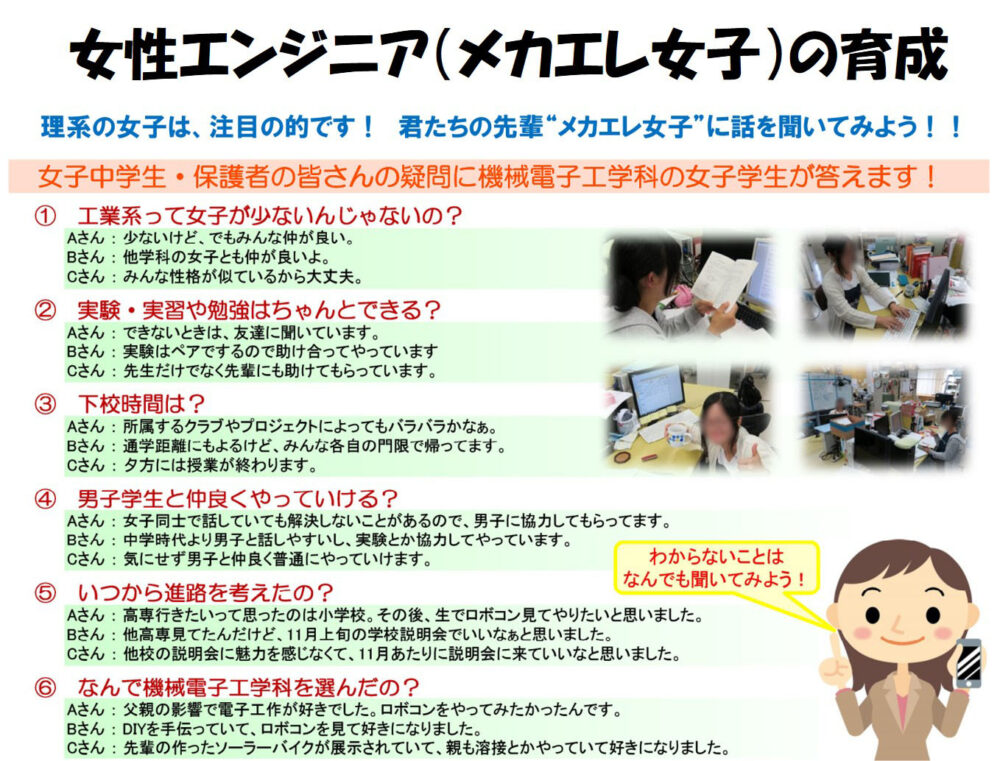

-サレジオ高専で取り組まれている「メカエレ女子の育成」について教えてください。

本校は高専機構に属さない私立高専のひとつです。そのため、さまざまなシステムが独自路線で実行できるのが、良いところだと思っています。女性エンジニア「メカエレ女子」の育成についても、何か新しいことをやっていこうという取り組みの中で生まれました。

エンジニアリングに興味があって、入学してくる学生は男子のほうが多いのが実情ですが、興味を持っている女子生徒も相当数いると思うんですよね。ただ高専でどんな勉強をするのかを知らない、知る機会もないと思うので、そうした中学生に焦点を当てる取り組みを行っているんです。

実際、女性のメカニックというのは対応も仕事も丁寧で、とても需要があるんですよね。女性ならではの視点や感覚もあるので、これからさまざまな企業で活躍していくんだと思います。

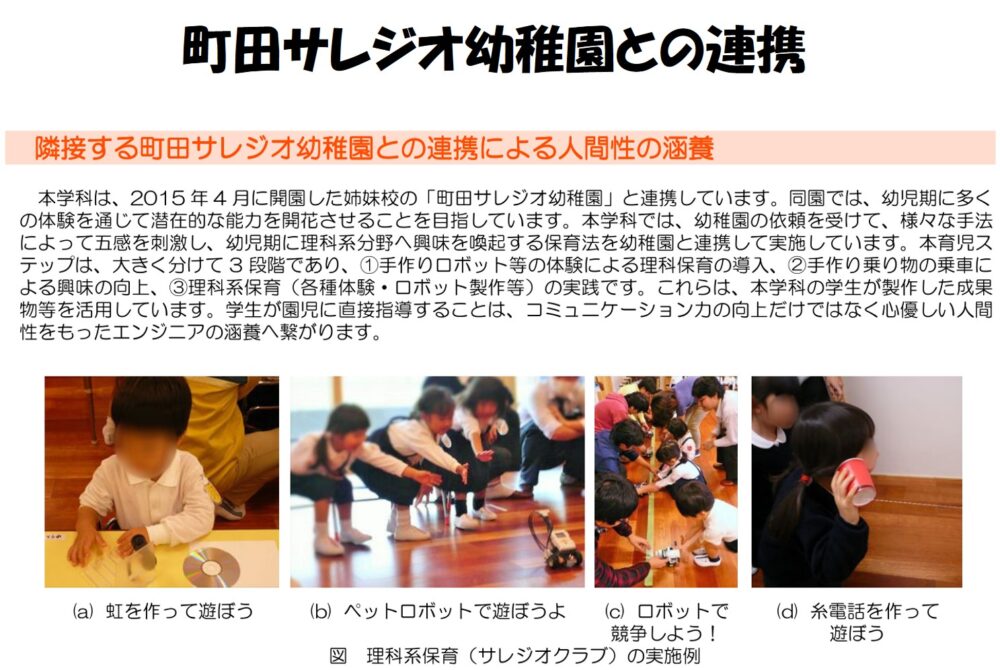

-幼稚園での理科教育も実践されているそうですね。

2015年に本校の隣に開園した、町田サレジオ幼稚園と一緒に取り組んでいるプログラムになります。お互いに連携すれば、学生や園児に何かプラスになるんじゃないかということで、学科全体で取り組んでいるのですが、研究室の学生が幼稚園生と一緒に簡単なロボットをつくるとか、糸電話で遊ぶとか、さまざまなことにチャレンジしています。

園児にとっては理科系分野への興味を喚起するきっかけになり、高専生にとってはコミュニケーション力の向上や、園児が触るものに危険はないかという安全教育の促進にもなるので、お互い良い刺激になっていると思います。

でも最初は戸惑いましたね。4歳5歳の子どもたちって、すぐに自分の楽しいことに目が向いちゃうので、飽きないようにするにはどういうテーマにしたらいいんだろうと、いまでも試行錯誤しています。学生はみんな面倒見がよく、あまりしゃべらない子にも寄り添ってくれていますので、そういう学生の姿を発見できたことも、勉強になりました。

こうした本校ならではの取り組みがいくつかあり、そのどれもがあらゆることに繋がっているんです。幼稚園での理科教育も、のちに論文にまとめて日本工学教育協会で学生に発表してもらい、学会にも出すというところまで繋げて、多くの経験を積ませる人材育成にもなっているので、一石二鳥と言わず、一石三鳥四鳥にもなって、いま一石八鳥の仕組みができていますね(笑)。

“粘ったもん勝ち”で、社会を生き抜く人材に

-今後、また何か新しいことに取り組む予定はありますか?

先ほどの幼稚園での取り組みの際、保護者に八王子市の教育委員会や小学校教員の方がいらっしゃり、「小学校でのプログラミング教育で、何かいい方法はないですか?」という相談を持ち掛けられたんです。文科省から「論理的思考を鍛えられるような取り組み」を実践してくださいと要望がきているそうで、現場の先生方も何をどうしたらいいのか悩まれているみたいで。

どうしてその順番でその作業をしなきゃいけないのかとか、その順番が変わると結果がどう変わってくるのかというような考え方をトレーニングすることが求められているようで、その論理的思考ができる教材を考えようという話を詰めているところです。学生にも一緒に考えてもらって、小学校とも連携して新しいことができたらと思っています。

-先生が考える高専教員のやりがいとは。

私の学生との接し方の原点は、恩師の髙田先生の教えが大きいんです。世界トップクラスの研究をたくさん見せてもらい、一緒に議論して、質問してという経験は、非常に勉強になりました。研究の世界って、やっぱりそうした妥協しない粘り強い人たちで回っているんだなと実感しましたね。その経験があって、粘ったもん勝ちみたいな考え方が芽生えたんだと思います。

高専生にも、会社に入ってから何か厳しいこと言われたらすぐ諦めちゃうとか、会社に行かなくなるとかにならないよう、ある程度粘る・諦めないみたいなメッセージをずっと伝えていきたいと思っています。中学を卒業したばかりの高専1年生が、いろいろなことを経験し身につけ、5年生になって立派になる過程に関われるのは本当に感激ですよ。そうした姿が見られるのが、高専教員のやりがいのひとつかもしれないですね。

黒木 雄一郎氏

Yuichiro Kuroki

- サレジオ工業高等専門学校 機械電子工学科 教授

1997年 長岡技術科学大学 工学部 卒業

1999年 長岡技術科学大学 工学研究科 修士課程 修了、同年 長岡技術科学大学 教務職員(教務部学務課)着任

2006年 長岡技術科学大学 博士課程 修了

2007年 長岡技術科学大学 工学部 助教

2014年 サレジオ工業高等専門学校 機械電子工学科 准教授、2019年 同 教授

サレジオ工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 高専から東大、そして地球掘削で世界へ。反骨心を武器に、カーボンニュートラルの未来をつくる

- ENEOS Xplora株式会社 サステナブル事業推進部 新規事業開発グループ

大備 勝洋 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

- 「パワーバランスが取れた公平な訴訟」を目指して。「法律」という武器をつくって磨く、鍛冶屋になりたい!

- 広島商船高等専門学校 流通情報工学科 准教授

金子 春生 氏

- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に

- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師

村田 光明 氏

-300x300.jpg)