インド西海岸で進行中のインド高速鉄道プロジェクトにおいて、日本人新幹線専門家の立場でコーディネート兼技術通訳を務めている飛永和真さんは、木更津高専 電気電子工学科の卒業生です。東日本旅客鉄道(JR東日本)でのご経験を経て、2023年に飛永技術士事務所を設立されました。事業への思いと、高専での青春の日々をたどります。

高専の洗礼!? 衝撃の8時間授業

—高専に進学したきっかけを教えてください。

小さい頃、毎年お盆の時期に、福岡に住む親戚の家を訪ねるのが楽しみでした。そこで会う6つ年上の従兄弟が福岡の有明高専に通っていて、彼の姿に憧れて「技術者になりたい」と幼心ながら考えていました。また、父が「高専に行っておけば就職で心配することはない!」と話していて、安心感を抱いたことも覚えています。

もともと理数系の科目が得意で、自分の得意分野を生かせる進路を選びたいと思い、普通高校の選択肢は考えずに、木更津高専への進学を志望しました。余談ですが、バイク通学への憧れも大きな理由でしたね。

—実際に入学して、いかがでしたか。

最初に8時間授業のカリキュラムを見た時に、思わず唖然としました(笑) 中学までは6時間授業が当たり前でしたが、高専では午前4時間+午後4時間の8時間授業が基本です。勉強は大変でしたが、クラスの友人たちの間ではいつしか結束力が生まれました。

ある時は弱音をはきながら、ある時は助け合いながら。厳しさの中で切磋琢磨するライバルでもあり、困った時は手を取り合う仲間となる。5年間同じクラスで過ごし、志を同じくする友人が多かったからこそ、一人ひとりと深い関係が築けました。

さらに、体育祭などの学校行事も盛り上がりました。体育委員長を任されていた年は、同じ学科の1年生から5年生までを100人ほど集めて、物理的な視点から綱引きで勝つための作戦会議をしたこともあり、高専生ならではの思い出として残っています。

また、文化祭ではコピーバンドを結成してステージに立ちました。プロの機材を自作で忠実に再現できる仲間や、レコーディングが得意な仲間——いろいろな人がいて、おもしろかったですね。人数は変わりましたが、実は今でも活動を続けています。

当時を振り返ると、高専生活はとても大変でしたが、無我夢中でみんなについていった結果、学校をお休みしたい……と思った瞬間は全くなく、結果的に在学5年間の皆勤賞をいただきました。唯一の密かな自慢です。

豊橋市が第二の故郷に

―その後、豊橋技術科学大学に進学されたのはなぜですか。

4年生から5年生に上がる際、進路をどうしようかと迷っていた時に、父から「まだやりたいことが決まっていないなら、進学してみたら?」と背中を押してもらえたのが大きかったです。

さらに、4年生の頃、友人たちと一緒に豊橋技科大の研究室を訪問する機会に恵まれ、幼少期からお世話になっていた先輩と偶然再会を果たしました。その先輩が楽しそうに研究生活をされていたのが印象的でしたし、「身近な人がいるなら」と安心感があったのも確かです。高専時代に知らなかった世界がそこにあると思うとワクワクしました。

大学に進学して良かったのは、留学生や先輩などさまざまな人との出会いで世界が広がったことです。また、姉妹校であるバンドン工科大学(インドネシア)との地球温暖化に関するワークショップに参加できたことや、プレゼンテーションの基礎を研究室でご教示いただいて、人前で堂々と話す度胸がついたことで成長することができました。居酒屋のアルバイトでは地元の方々と交流でき、豊橋が第二の故郷になりました。

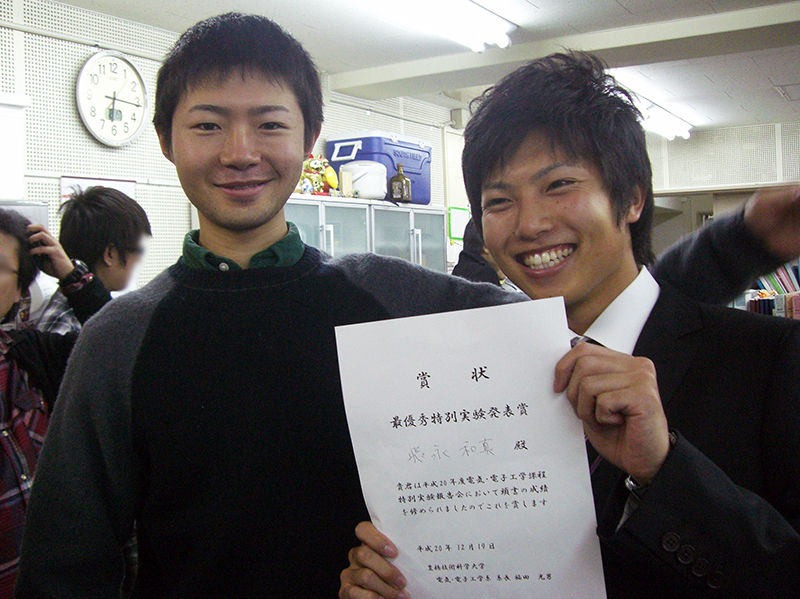

そして、そのままの調子で大学院に進学したのですが、「大学でプライベートを充実させすぎたかも」と反省しました。研究室ではプレゼンや意見交換において高い能力を持つ先輩方が多く、自分の無力さに直面したからです。特に、ひとつの物事やテーマを深めて思考し、説明することが苦手だと気づき、挫折を味わいました。泣きながら先輩に相談を聞いてもらったこともあります。おかげで、物事を深く考える力が身に付き、当時の経験が社会人になってからも大きく役立っています。

―高専や大学での研究内容について教えてください。

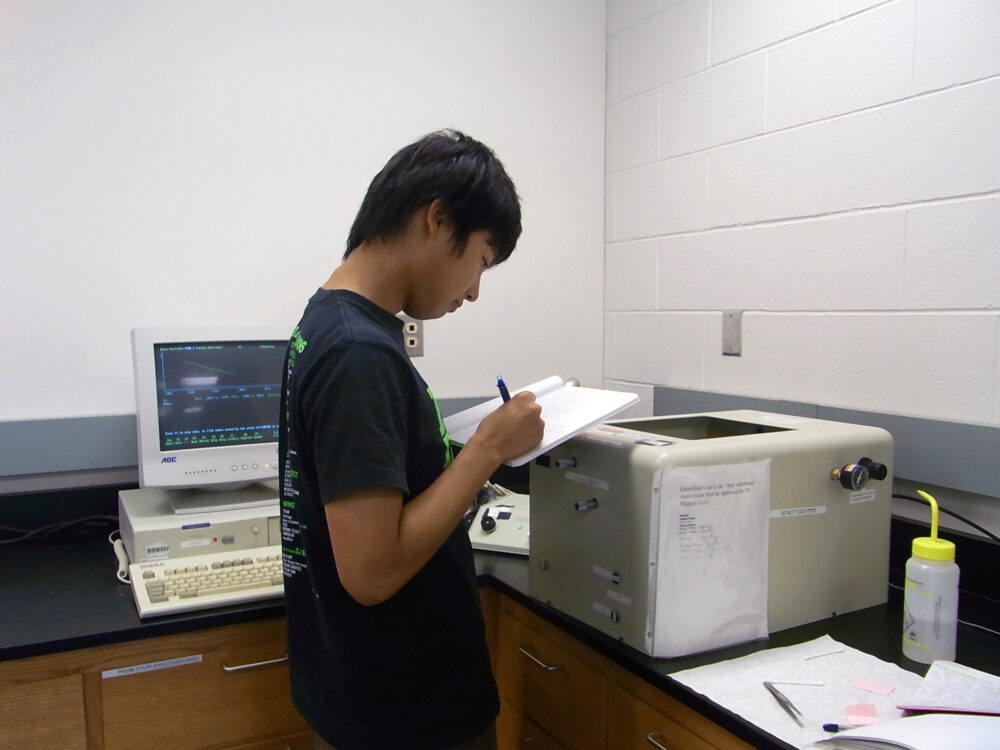

高専では、「30kVインパルス電圧発生・測定ユニットの設計、製作、試験」に取り組みました。電気の研究は「流す」「止める」「コントロールする」という3つのポイントに分けられます。その「止める」に当たる「絶縁」についての研究です。

例えば落雷した場合、被害が出ないよう一部では絶縁しながら、電気をコントロールしています。絶縁能力を維持するにはどうすればいいのかを研究するにあたり、急峻な変化を安定的にもたらす電源装置が必要だったことから、装置の開発に着手しました。

続いて、大学では「1064nmの波長をターゲットにした1次元磁性フォトニック結晶の膜厚コントロールに関する研究」に着手しました。スマートフォンやパソコンなどのコンピュータは、情報を0と1の電気信号で処理しています。その通信を光に変えれば通信の高速化が可能で、ロスも少ないのではという考えのもと、情報通信分野に関する基礎研究を進めました。

大学院では「集束イオンビーム加工を用いた2次元磁性フォトニック結晶ベース光導波路サーキュレータの形成と特性」と題し、光通信のための導波路の可能性を探る研究を進めました。この間、連携先のミシガン工科大学(アメリカ)へ3カ月出張研究させていただき、大きな刺激を受けました。当初は海外での生活に慣れず、周囲のレベルの高さに圧倒されて自分を失いかけましたが、アメリカ人の先輩のサポートに救われ、持ち直すことができました。

―研究を続けるなかで、やりがいを感じたのはどんな時でしたか。

論文執筆期限が迫った状態でなかなか満足のいく結果が得られない時に、周りの先輩や同期からアドバイスをもらい、成果を上げることができた時は達成感がありました。また、ふとした瞬間に「次の実験ではこうしたらいいかも」とアイデアが出た体験は、本当にうれしくなるものです。研究室に入り浸り、諸先輩方と共に「暮らした」日々はまさに「青春」でした。

私自身は、「こうしたい」という強い意志があるというよりも、先生方や先輩方に導かれて、進路を切り拓くタイプでした。だからこそ、かっこいい先生方や先輩方との出会いを大切に、そうした機会に恵まれるよう自身の嗅覚を研ぎ澄ませていくのはとても大事だと考えています。

クライアントにも忘れられない「青春」を

―現在のお仕事についてお聞かせください。

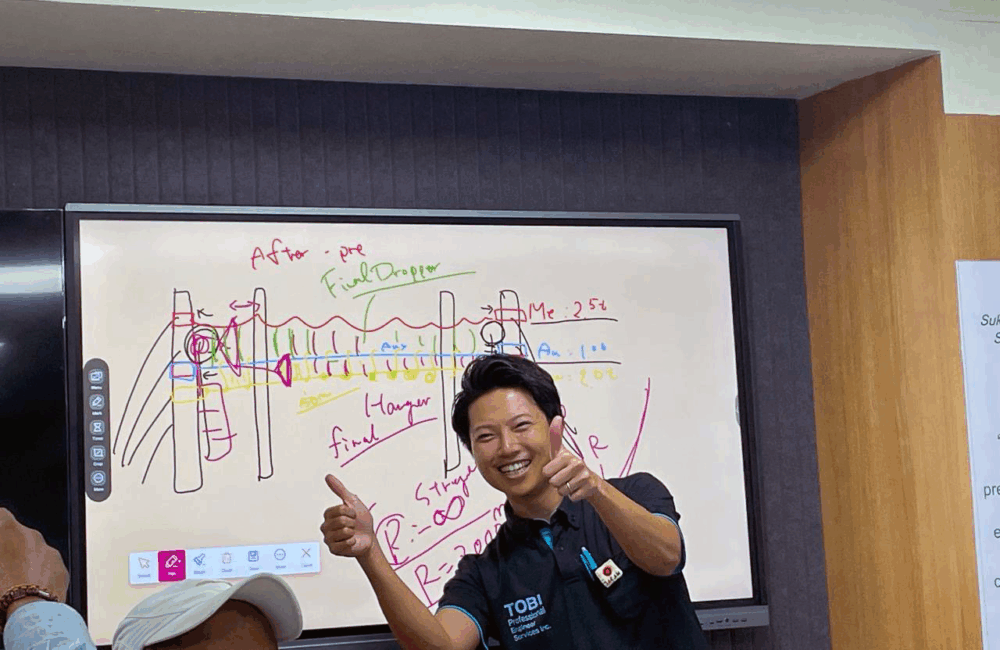

インドの西海岸にあるムンバイからアーメダバードを結ぶ「インド高速鉄道プロジェクト」において、日本人新幹線専門家の立場でコーディネート兼技術通訳を担当しています。これまで日本の新幹線に材料を納めてきた日本メーカーのサポートや、効率のよい設計・施工の提案について伴走を続けています。また、業界の人材不足を解決するために、鉄道工事に関わる企業のホームページ改修などもサポートしています。

この道へ進んだきっかけは、やはり大学と大学院時代の師匠である後藤太一先輩(現:東北大学 電気通信研究所准教授)でした。尊敬する先輩から、ある時、「自分がどれだけの人に影響を与えられるか、考えたことがあるか?」と疑問を投げかけられたのです。「豊橋か、三河か、中部地方か、それとも日本? アジア? 世界を相手にするのか?」と問いかける先輩を目前に、技術者としての自分はとてもちっぽけだと痛感しました。

ならば、自分はこれまでの学びを生かしながら、電気の力で大きなものを動かし、社会貢献をしたいと考えるようになり、卒業後はJR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)に就職しました。

JR東日本では、電力の技術者として、建設工事から保守、現場監督、国土交通省の検査対応と多岐にわたり技術力を磨くことができました。またフィリピンやインドの新線建設にも携わることができ、海外の鉄道が人々にもたらす影響力も実感。大変貴重な12年間となりました。2020年3月に開業したJR山手線「高輪ゲートウェイ」駅の新設プロジェクトや常磐快速線天王台・取手間にある利根川橋梁の架替工事など、地図に残る仕事に携われたことは今でも誇りに感じています。

その一方で、鉄道工事に携わるなかで、工事に従事する職人が不足していて、建設業界全体の課題となっていることを知りました。「日本人がつくり上げる鉄道システムは高品質なのに、なぜ国内では働きたいと思う人が減っているのだろうか。また、海外へ輸出できる素晴らしい技術なのに、なぜ売り込めないのか」と考えるようになりました。

さまざまな経験を踏まえて、自分にしかできない仕事は「クライアントと共に青春を感じていただきながら、鉄道電気業界を盛り上げること」だと考えるに至りました。そしてその実現には、起業するしか方法がない、と。その後、技術士の資格を取得して独立開業し、現在に至ります。

学生時代と変わらず、これからもクライアントが青春を感じられるようなお仕事を展開していきたいと考えています。高専時代からあだ名は「飛(とび)」だったので、ユニフォームのロゴにも「TOBI」と大きく入れました。「困った時のTOBIさん」と言ってもらえる、ドラえもんのような存在でありたいと思っています。

—高専生へのメッセージをお願いします。

高専生は、普通科高校に進学した同級生と比べて自立が早いように感じます。条件をクリアすればバイク・自動車通学が許されますし、服装は自由、寮生活やアルバイトも体験できます。その一方で、自由には「責任」もつきものです。単位を取得しないと卒業できないので計画的に勉強する必要があり、学年が上がるにつれ、課題に対して自責で向き合わなければ前に進めなくなります。

また、研究室に入ると、レポートを提出したり、プレゼンをしたりする機会が格段に増え、論理的思考力が自然と身に付きます。高専には、座学では学べない技術者としての所作を体得できる環境が備わっています。

高専で学ぶのであれば、ぜひ「自分の知識やサービスがいくらで売れるのか」を考えてみてほしいと思っています。私自身、電気・電子を学ぶなかで抜け落ちていた要素は、ズバリ「お金の知識」でした。自身で会社を経営すると、売上げが立たない月もあります。挨拶回りは全て徒歩。その結果、安い靴を履いたことによる靴擦れが原因で、2週間足の腫れが引かなかったという失敗談もあります。

お金に対する知識不足が解消され、自身のサービスが販売できるようになれば、きっと楽しい人生が待っています。また、高専は技術力の高さだけでなく、人のつながりでも強さを発揮する素晴らしい仕組みです。高専で得た人と人とのつながりはきっと宝物になると思います。ぜひ大切にしてください。

飛永 和真氏

Kazuma Tobinaga

- 株式会社飛永技術士事務所 代表取締役社長兼CEO

2007年3月 木更津工業高等専門学校 電気電子工学科 卒業

2009年3月 豊橋技術科学大学 電気・電子工学課程 卒業

2011年3月 豊橋技術科学大学大学院 電気・電子工学専攻 修士課程 修了

2011年4月 東日本旅客鉄道株式会社 入社

2023年3月 株式会社飛永技術士事務所 創業

木更津工業高等専門学校の記事

-544x600-1659328388.jpg)

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- “なんとなく”の先にあった光。何事にも柔軟に挑戦する姿勢が、道を切り開いていく

- 秋田工業高等専門学校 創造システム工学科 機械系 知能機械コース 教授

小林 義和 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「宇宙」「ロボット」への憧れで会社を退職!? チャレンジの連続が人生を面白くする

- 芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科 教授

飯塚 浩二郎 氏