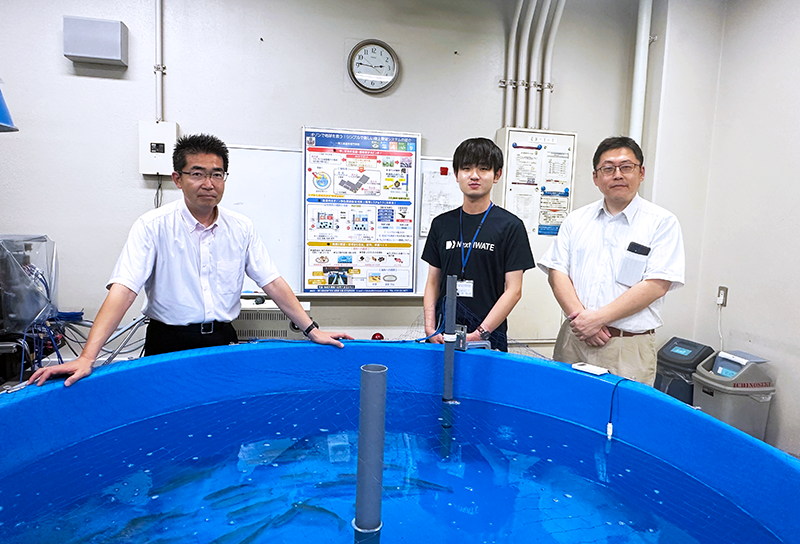

2024年1月に取材した、一関高専・渡邊崇先生と専攻科生(当時)の上野裕太郎さんによる「“海なし県”でのウニの陸上養殖」プロジェクト。あれから1年、無事にウニの出荷を果たし、今後の展開も着実に進んでいます。

今回は2025年4月から特命助教として母校で教育にも携わるようになった上野先生に加え、一関高専のアントレプレナーシップ教育を牽引する若嶋振一郎先生にも登場いただき、陸上養殖プロジェクトの進展と一関高専のアントレ教育への取組について伺いました。

温泉ウニの成功、そして“三段階”にわたる陸上養殖技術の未来

—前回の取材でお伺いした陸上養殖のウニについて、2024年3月に株式会社山竹が運営する温泉複合施設「なごみの湯」に導入・出荷されたそうですね。この成果や評判について教えてください。

上野先生:まず、収益については、この社会実装は株式会社山竹との共同研究に近いような形で行っているものですので、第一弾となる今回はほぼ狙っていませんでした。

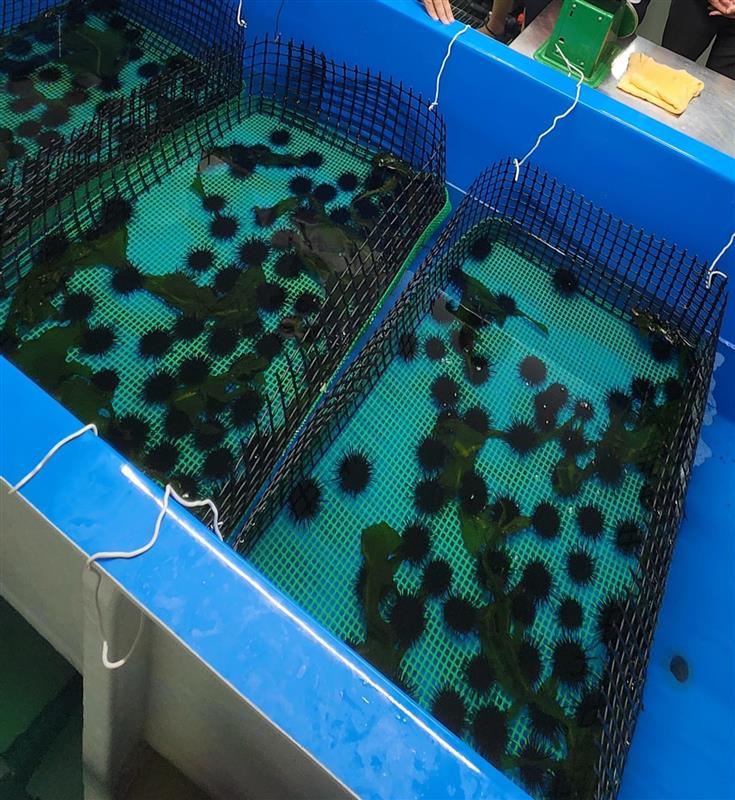

ですが、「なごみの湯」でお客様に提供した温泉ウニはすぐに完売していますし、青森県産のウニとの食べ比べ企画を実施した際には、温泉で育ったウニならではの磯臭さのない味わいが評価され、特に普段ウニを食べ慣れていない方々から「食べやすい」と好評でした。これは沿岸部で採れるウニとの差別化にもつながりますので、今後の需要については手ごたえを感じています。

また、今回の件で養殖方法や水質管理等の知見も蓄積されつつあり、次のステップとして、より安定した供給体制の構築と、他の魚種への応用などを目指しています。

—このプロジェクトの実現にあたって、一番苦労したことを教えてください。

上野先生:最大の課題は「物理的距離」でした。岩手県にある一関高専と、養殖プラントを設置した埼玉県の「なごみの湯」との間には、移動に相応の時間と労力がかかります。

研究開発ではよくある話ですが、300リットル規模の小型システムではうまくいっていたのに、3,000リットルに拡大したら思うように機能しなくなったことがあります。この問題を乗り越えるためには、メールや遠隔会議だけでは限界があり、渡邊先生を中心に実際に現場へ足を運びながら調整を重ねる必要がありました。このスケールアップの段階で様々なコストがかかったことが一番の苦労だと思います。

—このウニの陸上養殖に関する研究は、2年連続で今年も国家プロジェクトとして認められたそうですね。

上野先生:はい。本プロジェクトは渡邊先生を代表とし、生物系特定産業技術研究支援センター(BRAIN)の「スタートアップ総合支援プログラム(SBIR支援)」に2024年度から採択され、2年連続で今年も継続して支援を受けています。このSBIR制度は国のスタートアップ支援制度の中でも最上位と呼べるもので、社会実装を見据えた研究に対して、多方面からの支援が提供される制度です。

さらに、本プロジェクトは2025年3月に開催された「AgriFood SBIR ピッチ・マッチング 2025」において、SBIR採択プロジェクトの中でも特に進捗が顕著だったチームに贈られる『ベストプログレス賞』を受賞しました。

これは令和3年度から6年度にかけて採択された全国のスタートアップや研究機関など45チームが参加したピッチイベントで、名だたる大学などを含む中での受賞という点でも、一関高専および地域発プロジェクトとして大変意義のある成果だったと思います。

—上野先生は今年3月末に初代スーパーアグリクリエイター(SAC)としても認定されています。これは事業にどのように関わってくるのでしょうか。

上野先生:SBIR事業の一環として、2024年度から新たに創設された「スーパーアグリクリエイター(SAC)」制度は、農林水産分野における次世代の経営人材育成を目的としたものです。先述のSBIR採択をきっかけに、私はこの制度の候補生として選ばれ、研修や審査を経て全国で初めて正式に認定されました。

わかりやすく言えば、農林水産省公認の経営者として認定されたという形になります。とはいえ、まだ今年の3月に認定されたばかりですので、今後、私がこのプログラムで培った経験を事業展開にどう生かしていくかが課題ですね。

—今回のウニの出荷を踏まえた、今後の方向性について教えてください。

上野先生:現時点で、陸上養殖システムの基本構築はほぼ完了しています。そして、今後の展開として、研究開発担当の渡邊先生が描いているのが、「ホップ・ステップ・ジャンプ」の三段階にわたるステージ構想です。

第一段階は、全国の沿岸部で駆除対象となっている磯焼けウニを活用することです。海岸近くにプラントを設置し、磯焼けウニを一時的に蓄養。その後、埼玉県をはじめとする内陸の養殖施設に順次移送し、高鮮度のまま都市部に出荷するというサイクルを想定しています。

第二段階として、私たちの陸上養殖システムの「小型かつシンプル」という強みを生かし、これをコンテナ車に収容した、移動式の養殖ユニット開発を進めています。これが可能になれば、遠隔地への技術移転や展示会でのデモンストレーション、さらには現地での技術コンサルティングもできますし、いずれは海のない内陸国でも展開可能なモデルとなります。

さらに今後の第三段階では、少し未来の話にはなりますが、陸上養殖システムの飼育水の浄化で用いているオゾン水処理技術を、月面などの閉鎖環境において応用するというビジョンを描いています。オゾン処理の副産物として酸素が発生する特性を生かし、養殖だけでなく人間の生活環境の一部としての活用を視野に入れた構想です。

これらに加えて、陸上養殖における重要な要素として、特許である「オゾン浄化技術」の性能向上はもちろん、「餌の開発」も欠かせません。現在はウニだけでなくサーモンやアワビ、チョウザメなどのほかの魚種についても研究を進めていますが、いずれにせよ、魚介類の味や品質は餌の内容に大きく左右されるため、どのような餌を与えるかは極めて重要なポイントとなります。今後はこの二本柱にも重点を置き、さらに力を入れて取り組んでいく方針です。

起業家だけでなく、“挑戦する姿勢”を育てる教育

—上野先生は2025年4月から一関高専の特命助教に着任されています。現在の主な活動について教えてください。

上野先生:SBIR採択された陸上養殖事業の事業化部分を担当しながら、同時に「プロフェッショナルインストラクター」という肩書をいただき、一関高専発スタートアップNext IWATEの代表として一関高専のアントレプレナーシップ教育や学生スタートアップ支援、外部企業との連携事業の推進など、エコシステムの形成に関わっています。また、外部講師として他の高専や大学での講演も担当し、一関高専の取組を全国に発信する役割も担っています。

簡単に言えば、「陸上養殖にかかわる研究事業」と「一関高専での教育支援」の二足のわらじを履いている状態です。とはいえ、実はどちらも高専生時代から継続して行っていることで、今回の着任で特別新しいことを行うようになったわけではありません。

—そもそもにはなりますが、一関高専がアントレプレナーシップ教育に力を入れている背景を教えてください。

若嶋先生:まず大きな流れとして、近年、高専機構で「学校教育のアップデート」を進める動きが本格化しています。その中でも中核となっているのが、「アントレプレナーシップ教育」と「スタートアップ支援」の二本柱です。

本校はその方針に基づき、アントレプレナーシップ教育のパイロット校に選定されました。現在は、他の高専のロールモデルとなるような取組を発信する立場として、さまざまな施策を進めています。

そして、この選定の背景には、上野先生の学生時代からの取組が発端となったと考えています。現在、高専全体では「高専発のスタートアップが地域課題を解決し、その過程で得た知見を次世代の高専生に還元していく」というエコシステム——私たちは「地域システム」とも呼んでいますけども、そうしたものを構築していくことが一つの目標になっています。

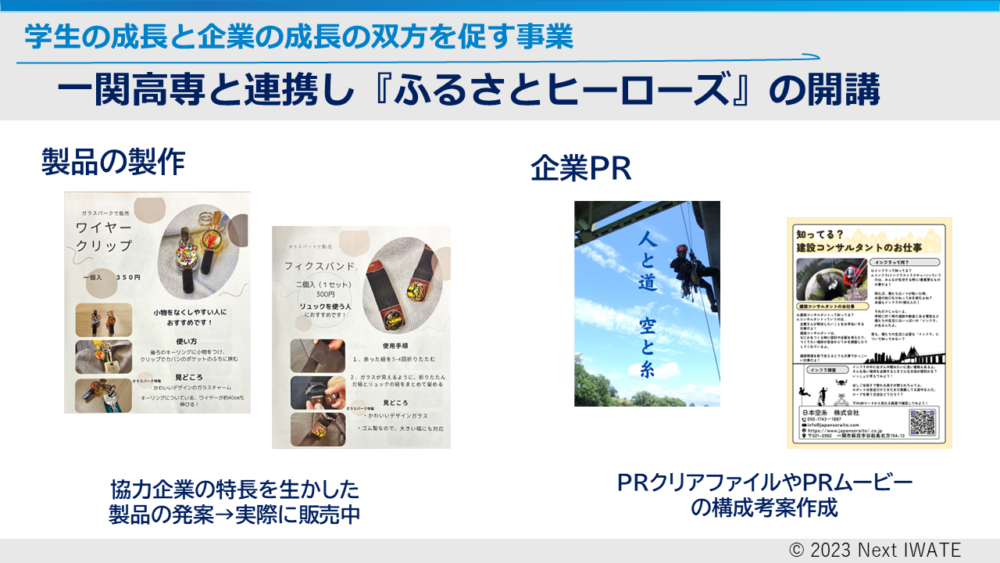

そして、上野先生の取組はまさにこのエコシステムの先進事例です。上野先生が学生会長を務めていた頃に立ち上げた学生による学生支援制度「コブシプロジェクト」、そして在学中に立ち上げた会社「Next IWATE」、その協力のもと実施する「ふるさとヒーローズ」「起業家人材育成塾」など、高専・企業・地域間の連携を一体的に行う取組が、そのまま本校が代表して掲げるアントレプレナーシップ教育のモデルとなりました。

—お話に挙がった、一関高専が行っている「コブシプロジェクト」「ふるさとヒーローズ」「起業家人材育成塾」それぞれの位置づけについて教えてください。

若嶋先生:本校ではアントレプレナーシップ教育を多層的に用意しています。まずは学生の身近な挑戦を学生会費で小口助成する「コブシプロジェクト」。これは主に任意団体や部活動の創設などに活用されていますが、ここから実際の起業につながった事例も複数あります。さらに学校へ寄せられる寄付金を活用した「未来創造チャレンジ」もあり、学生の企画を応援する形でメンターの教員がついて、小さい規模での研究プロジェクトを行っています。

また、次のステップとして、企業と連携した課題解決型授業「ふるさとヒーローズ」では、企業が抱えるリアルな課題に対して、コンペ形式で学生がチームを組んで解決に挑みます。単なる模擬課題にとどまらず、製品開発や広報戦略の提案など、現場でのビジネスへとつながる成果も生まれており、2024年度の「ふるさとヒーローズ」では、1年生のアイデアが実際の商品として販売され、地元メディアにも取り上げられました。

そして、より専門性の高い知識と実践力を身に着けたい起業志向の学生には、「起業家人材育成塾」が設けられています。講義や企業経営者との懇親会、そしてディスカッションやメンターによる助言をもとにした自身の事業構想のブラッシュアップを通して、学生が起業に必要なスキルや思考を養う場です。

このように、多様かつ段階的な挑戦の機会を用意し、学生の「やってみたい」を起点にした自立的な学びを支援しています。将来的には、こうした取組を通じて、次世代の上野先生のような人材——高専・企業・地域をつなぐ役割を担い、新たなエコシステムの仕組みづくりを担ってくれる学生の輩出につなげていければと考えています。

—必ずしも起業につなげるのではなく、学生の身近な挑戦心を応援することからスタートしているのが印象的ですね。

上野先生:前提の考え方として、「アントレプレナーシップ教育=起業家育成」という図式については、慎重に考えていかなくてはいけないと思っています。というのも、当然ながらすべての学生が起業するわけではないからです。

しかし、起業できるほどの力を持った人材は、リーダーシップや計画性、実行力など、社会人として重要なスキルを自然と身につけています。これは、企業に就職して働く場合にも非常に価値のある力です。

そのうえで、自分のスキルで勝負したいという人は起業という道を選ぶこともできますし、企業内で新規プロジェクトを任されることも、ある意味で“社内起業”といえるでしょう。また、公務員として新しい政策や制度を立案することも、広い意味でアントレプレナー的な行動だと思います。

つまり、社会で何か新しいことに挑戦していく上で、「アントレプレナーシップマインド」は必ず必要になってくる。だからこそ、起業そのものに限らず、広くこのマインドや姿勢を育てていこうというのが本校の考え方です。

—最後に、上野先生からスタートアップに興味がある学生へのメッセージをお願いします。

上野先生:少しアナログな話になりますが、こういった活動において私が一番大切だと思っているのは「人的ネットワーク」です。起業には何より資本が必要とも言われますが、お金については、今の時代、世の中全体が新しい挑戦を応援する風潮もあり、調達手段はいくらでもあります。でも、人脈だけは誰かが代わりに与えてくれるものではなく、自分の足で会いに行き、信頼関係を築く中でしか得られません。

だからこそ私は「ネットワーク・ファースト」という考え方を大事にしています。自分が何かやりたいと思ったとき、周囲と事前にきちんとコンセンサスをとることも含めて、人的ネットワークは大きな力になります。例えば学生が新しい活動を始めるにしても、教員やスタートアップ担当の先生に相談しておけば、学校側も「応援しよう」という空気になる。それは起業の現場でも同じで、地域の信頼や関係性が成功を支える要因になっていきます。

そして最後は「やるか、やらないか」という姿勢の問題です。挑戦しなければ、成功も失敗も存在しません。まず一歩踏み出すこと、それがすべてのスタートだと思っています。技術や資金も大事ですが、「人とのご縁」と「自ら動く勇気」を大切にしてほしいです。

上野 裕太郎氏

Yutaro Ueno

- 一関工業高等専門学校 特命助教 兼 プロフェッショナルインストラクター

株式会社Next IWATE 代表取締役 CEO

2023年1月 Next IWATE創業 代表(現職)

2023年3月 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 卒業

2023年7月 一般社団法人デジタルラボ一関 設立 理事(現職)

2024年4月 株式会社東北地域商社 設立 取締役COO(現職)

2025年2月 株式会社山竹 取締役 陸上養殖事業戦略本部長(現職)

2025年3月 一関工業高等専門学校 専攻科 システム創造工学専攻 応用化学コース 修了

2025年4月 一関工業高等専門学校 特命助教 兼 プロフェッショナルインストラクター(現職)

2025年4月 株式会社グローカル コンサルタント(現職)

2025年7月 株式会社Next IWATE設立 代表取締役CEO(現職)

若嶋 振一郎氏

Shin-ichiro Wakashima

- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 機械・知能系 教授

1996年3月 東北大学 工学部 3年修了時退学

1998年3月 東北大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 修士課程 修了

2001年3月 東北大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 単位取得退学

2001年4月 東北大学大学院 工学研究科 助手

2007年4月 一関工業高等専門学校 機械工学科 助教

2011年4月 長岡技術科学大学 機械系 准教授(出向)

2017年4月より現職

渡邊 崇氏

Takashi Watanabe

- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 化学・バイオ系 教授

1992年 一関工業高等専門学校 化学工学科 卒業

1994年 長岡技術科学大学 工学部 生物機能工学課程 卒業

1996年 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 修士課程 生物機能工学専攻 修了

1997年 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 博士後期課程 材料工学専攻 中退

1997年 一関工業高等専門学校 物質化学工学科 助手

2005年 博士(工学)(長岡技術科学大学)

2006年 一関工業高等専門学校 物質化学工学科 助教授

2007年 一関工業高等専門学校 物質化学工学科 准教授

2017年 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 化学・バイオ系 准教授

2023年より現職

一関工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

-300x300.jpg)