2022年に有明高専の校長として着任された八木雅夫先生。学生時代から建築学を専攻し、伝統ある町の保存や活用について研究を進めてきたといいます。高専教員を志したきっかけや、有明高専での取り組みなどを伺いました。

大阪万博のダイナミックな建築に魅了される

―八木校長先生がご専門である建築学に興味を持ったきっかけを教えてください。

私は大阪の出身で、幼いながらにさまざまな建物の建設が街の中で動いているのを近くで見ていました。1970年の大阪万博(日本万国博覧会)の開催が、ちょうど小学校6年生から中学校1年生にかけての時期です。大阪万博の会場は、未来都市を見ているようで、とてもワクワクした記憶があります。未来的なデザインと機能を備えた建築物にダイナミックなアトラクションやシステムがあり、身近に感じたことは大きな刺激になりました。

中学校に入り、進路を考え始めた際に、「あの頃に見て心が躍った建築という世界に携わりたい」と思ったんです。そうして、建築学科のある明石高専へと進学を決めました。

また、中学2年生か3年生の時には、科学技術系の大学院大学が新たに構想され、高専卒業生を受け入れるというニュースを新聞で見ていました。当時は、「高専には先がない」とマイナスな評価もあった時代でしたが、そんな中での、後に技術科学大学の開設に結実するニュースもまた、私の高専へ進む決断を後押しする要因になったと思います。

―高専時代は自主的にも建築を学んでいたと聞きました。

当時は勉学を自分なりに熱心に励んでいた学生で、学校での勉強以外にも、週末にはさまざまな歴史的建造物や現代建築などを見て回っていました。もちろん授業でも建築物を見に行くことはありましたが、年に2日程度と、どうしても時間が限られていましたので、週末の時間を利用して自主的に建築や街を見に行くのが好きでした。

例えば、有名どころで言うと、兵庫では姫路城、大阪ではさまざまな新しい現代建築を見ることができました。当時は、建築家の安藤忠雄さんが設計され、神戸の異人館街に建てられた「ローズガーデン」や「北野アレイ」など、建築のあり方を変えていくような作品も現れ始めていた時代です。10代の終わりという多感な時期に、そのような作品を訪れる経験ができたのは、恵まれていたと思います。

―それからも建築の魅力にハマっていったそうですね。

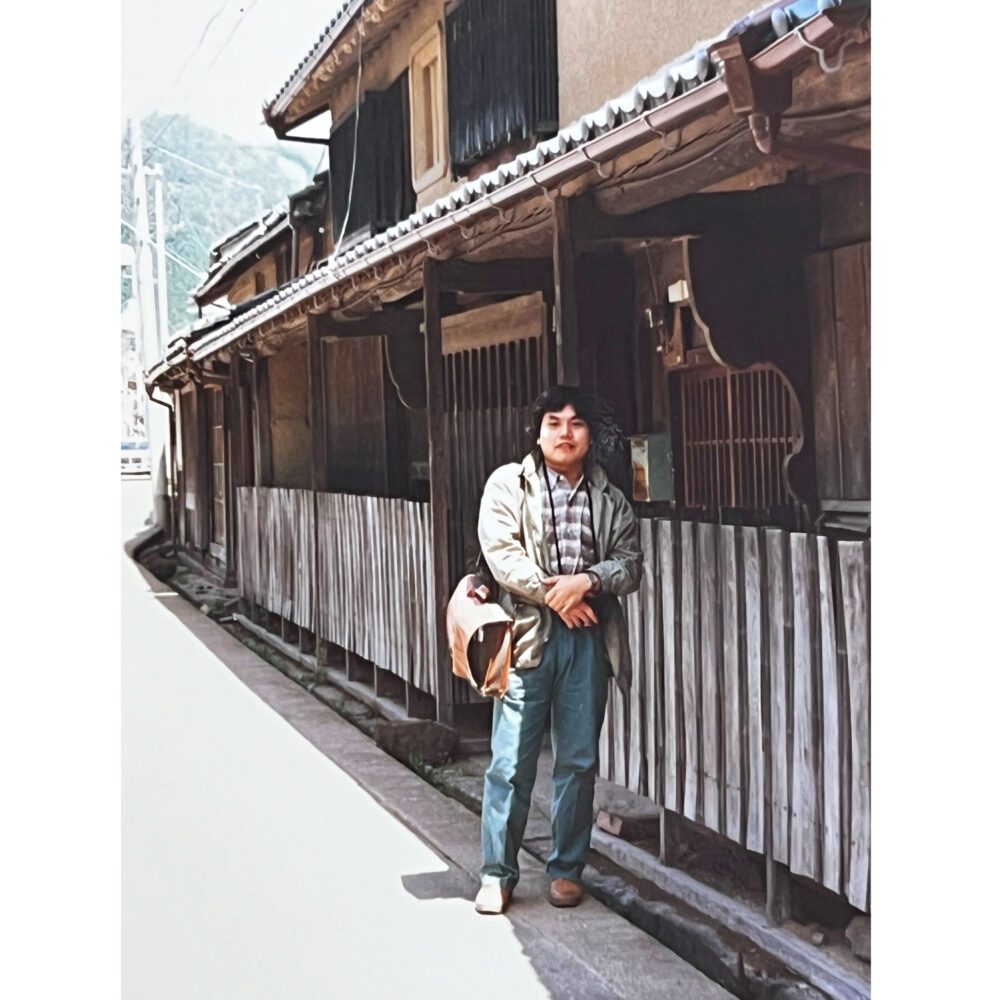

思い出に残っているのは、明石高専を卒業する直前の1978年3月に、高専の先生が担当されている調査の一環で徳島県美馬郡脇町(現:美馬市脇町)に出かけ、伝統的な町なみに触れたことです。脇町は吉野川水運を活かした物資の集散地として発展した町で、今でも江戸時代から昭和初期にかけて造られた伝統的建造物が並んでいます。

建物自体を見るだけでもおもしろかったのですが、どの建物にも必ず建築された年代が書かれた棟札(※)が置いてあり、とても興味深かったですね。数百年もの時を超えて、その建物の歴史に出会うという素晴らしい体験をしてしまったものですから、今後は、特に歴史的建造物や伝統ある町の景観に関わるような領域を専門にしていこうと決めました。

※建物の建設や修理を行った記録に、棟木や梁などの高所に取り付ける木札。読み:むなふだ。

歴史ある地域を保存・活用するために

―その後、豊橋技科大、そして京都大学の大学院へ進まれています。

先ほどお話しした徳島県美馬郡脇町の調査の推進を担っていたのが京都大学の研究室で、京大へ進めば伝統的な建物や町なみに関する研究ができると思ったのが進学の決め手です。また、高専時代の先生方には京大の関係者が多く、みなさんの生き方やお話を聞いているだけで、伝わってくる京大の魅力というものがありました。

京都では、季節ごとのお祭りや行事など、さまざまな伝統を実際に間近で感じられたのが良かった点だと思います。そう言うと、勉強せずに外へ遊びにばかり出ていたのではと思われるかもしれませんが、私からすると、町の歴史や伝統に触れるのは勉強の一環だったんですよ。

―大学院時代はどのような研究をされていたのでしょうか。

江戸時代以前からの歴史を持つエリアを対象に、地域の保存や活用計画を検討するため、町の特性の調査を行っていました。

ある時は、京都府内を回り、神社の「鎮守の森(※)」の現状を調べました。またある時は、京都市南部で城下町としての歴史を有する伏見では、町なみをどのように残していくのかを地元の人々と協議しました。酒蔵の建つ大きな敷地では、集合住宅が建ち、景観を壊してしまうケースもありました。そのような地域の今後のあり方についての調査研究も行っていました。

※神社を囲むように存在している森のこと。

京都だけでなく、「重要伝統的建造物群保存地区」の候補となっている全国各地の地域を訪れていました。地域の歴史や景観の特徴を調べるのは、町の「良いとこ探し」です。これは、高専での学校づくりやクラス運営においても同じことが言えると考えています。

―院を出てすぐ高専の教員になられていますね。きっかけは何だったのでしょう。

もともと、高専教員という仕事に興味があったからです。私が高専という環境で育った経験をそのまま生かせる点に魅力を感じました。博士後期課程になると、より現実的に高専の教員への道を意識するようになったと思います。

もちろん大学に残ったり他の場所で研究者になったりすることも考えましたが、自分のやりたいことを継続できそうな環境だという点にも惹かれていました。

―高専教員として働き、5年前の2019年、初めて高専の校長先生になられています。

母校である明石高専の教員として31年間勤務し、3年間国立高専機構で教育に関する高専全体のさまざまな取り組みを見守る立場で働きました。その後、2019年に新居浜高専で初めて校長に着任し、3年間在籍してから現在の有明高専へと異動しました。

校長としての仕事の1つは、それぞれの高専の特性を見つけ出す「良いとこ探し」です。町の調査と同じで、まずは良いところを探して、もっと伸ばしていくという方針でマネジメントしていくことが大事だと感じています。

ただ、新居浜高専の3年間のうち、2年3カ月ほどは新型コロナウイルス感染症が流行した時期で、毎日毎日が大変な状況でした。あまり無理はできないですし、そのようなイレギュラーな状態の中で、一体何ができるのかと模索していたことを覚えています。

やはり授業動画の配信をはじめ、リモートで教育する体制づくりを行った経験は今でも貴重です。実際には、既に利用されていたオンライン上の学習システムを活用する形で仕組みづくりを行っていきました。今あるものの中から活用できそうなものを掘り起こし、良いところを見つけてどんどん伸ばしていく。これも「良いとこ探し」です。

地域と共に歩み、愛され続ける有明高専

―有明高専では地域とのつながりを大切にしていると聞いています。

本校では、1年生に「地元学」という授業を取り入れています。学生に、地域のことをより深く知ってもらうために、地元の自治体職員の方や、地場産業に関わっていらっしゃる方などを講師としてお招きし、授業をしていただいています。

有明高専のある福岡県の大牟田の地は、南側の熊本県荒尾市と共に三井三池炭鉱の町として発展してきました。1997年に炭鉱が閉じてからも、石炭化学コンビナートの産業をうまく生かしながら現代に至っています。炭鉱を閉じた後の経済的なギャップは当然あったと思いますが、産業の流れをつくり上げてきた町の潜在力を活かして、地域はこれまで歩んできました。

また、2015年には三池炭鉱の関連施設のうち4件が世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産に登録されています。地元地域のこの事実をもっと活かしてほしいと願っています。

学生には、このような歴史的背景や地域の特性を知っていただきたいと思っています。また、学生さん自身が今後を担うまさしく「地域の宝」であるということを、地元学を受講することにより理解されますことを期待しています。

―有明高専ならではの取り組みを教えてください。

地域のコミュニティFM「FMたんと」という市民参加型のラジオ局で、学生がパーソナリティを担当している番組「What’s up★有明高専」を放送しています。「たんと」はここでは「石炭の都」をはじめ多様な意味を表しています。

月に2回、15分間の放送で、学生たちがパーソナリティを務め、キャンパスライフを発信しています。例えば、番組内でネイティブの英語の先生と英語で会話をするイングリッシュコーナーを設けたり、学校や地域のイベントに参加した際の感想や、今年の展望などを語ったりしています。

―有明高専では半導体教育に力を入れているとお聞きしました。

九州・沖縄地区では特に半導体人材育成に力を入れています。既に学生たちが半導体の基礎を学べるような環境は整えており、現在の有明高専では半導体の設計についての教育を進めているのが特徴です。

具体的には「サーキットデザイン教育」の普及推進に取り組んでいます。これは本校の石川洋平教授が提唱し、COMPASS5.0(半導体分野)の拠点校である熊本高専と連携して行っている半導体・集積回路設計教育のプログラムで、サーキットが回路、デザインが設計を指しているんです。石川教授は、昨年度、半導体人材育成への貢献も一因となり、国立高等専門学校教員顕彰で文部科学大臣賞を受賞しています。

今年5月には、サーキットデザイン教育の環境整備のために「サーキットデザイン教育センター」をつくるべく、まずは準備室を設置しました。今後は、サーキットデザインを学ぶ対象が、高専生のみではなく地域の子どもたちをはじめ多世代の方々にも広がるような取り組みを考えています。

また、佐賀県の高校生を対象に半導体教育や起業家育成を行う「SAGAハイスクールDI人材育成プログラム」を推進しようと、5月に佐賀県教育委員会および佐賀県と連携・協力協定を結びました。DIはデジタルイノベーションのことです。

このように、本校の学生だけを対象とするのではなく、深く・幅広く半導体教育を展開しようとしています。今後も高専同士の連携をうまく生かして、学びをより深めていきたいと考えています。

―有明高専は地域にとってどのような存在なのでしょうか。

やはり、地域全体で「有明高専」というものが教育機関としてしっかりと認識されていると思います。端的にわかりやすいのが、地元の「高専ダゴ」という名のお好み焼き屋さんです。縦30cm、横50cmと巨大な長方形のお好み焼きを提供しているお店で、もともとは本校の学生が、「とにかく大きなお好み焼きを焼いてほしい」と言って、焼いてもらったのが始まりだそうです。「高専ダゴ」という名前もすっかり地域に定着しています。

このように、有明高専が地域の方々にしっかりと認識され、愛されていることを、改めてありがたく受け止めなければならないですね。

―最後に、高専生へのメッセージをお願いします。

この有明の地は多くの人々が歴史を積み上げて、産業都市として発展してきた経緯があります。この地を支えてきた人の中には、高専の卒業生も含まれることでしょう。

本校は新しい展開を考えながら、学校として前に、未来に、進もうとしています。在学生や卒業生にも、地域を盛り上げるというミッションを持って、一緒に進んでいただけたらと思います。

また、社会のために役に立つ生き方を、若い時から考えながら育ってほしいですね。高専生はとにかく実験実習の繰り返しですが、それ以外にもさまざまな経験や体験を積み重ねながら成長していくことを願っています。

八木 雅夫氏

Masao Yagi

- 有明工業高等専門学校 校長

1978年3月 明石工業高等専門学校 建築学科 卒業

1980年3月 豊橋技術科学大学 工学部 建設工学課程 卒業

1982年3月 京都大学大学院 工学研究科 修士課程 建築学専攻 修了

1985年3月 京都大学大学院 工学研究科 博士後期課程 建築学第二専攻 修了

1985年4月 明石工業高等専門学校 建築学科 助手

1991年4月 同 講師

1993年4月 同 助教授

2005年4月 同 教授

2007年4月 呉工業高等専門学校 建築学科 教授

2008年4月 明石工業高等専門学校 建築学科 教授

2016年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局 教授

2019年4月 新居浜工業高等専門学校 校長

2022年4月より現職

有明工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏