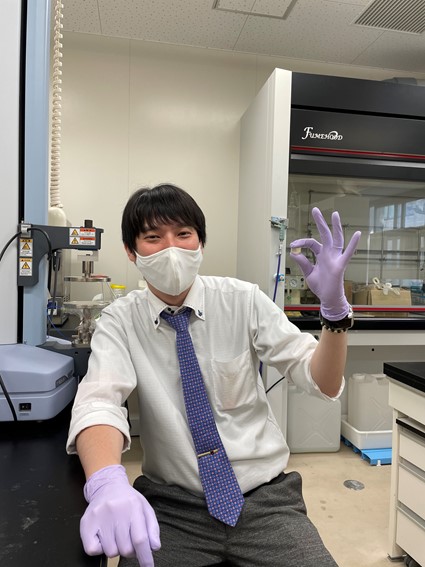

学生時代から、「高分子ハイドロゲル」の研究を続けている佐世保工業高等専門学校 物質工学科の森山幸祐先生。自らの研究経験や高専生時代の勉強方法を生かした教育では、学生に寄り添うことを大切にされています。森山先生が目指す、理想の教育とは。

医療業界に工学的側面から貢献

-先生の研究テーマ「高分子ハイドロゲル」について教えてください。

「高分子ハイドロゲル」は、わかりやすく言うと「ゼリー状の物質」です。私たちの生活で最も身近なゲルは「体そのもの」。体内にある高分子が絡まり合い、水を含むことによって皮膚のように柔らかく、弾力のある組織をつくっています。

酵素は体の中で絶えずつくられ、代謝(分解や生合成)において中心的な役割を担っています。つまり酵素反応をゲル作製のための反応として利用することで、細胞や生体分子に対して温和な条件下においてハイドロゲルを作製することができます。

汎用性の高い酵素の一種であるペルオキシダーゼを使ってゲルをつくる研究は、昔から多くの研究者が手がけてきました。しかし、反応を促すには、細胞に傷をつける「過酸化水素」を入れなければならないというデメリットがあったのです。私は、「過酸化水素」を使わずに細胞や生体に対してやさしい条件でゲルがつくれないかと研究を続けてきました。

-どんなところに苦労されましたか。

今までの知見とは異なる実験系を組む必要があったので、考察には非常に苦労しました。現在は、医療現場での実装を目指し、生体への安全性が高いゲルをつくりたいと考えています。

特に活躍を期待しているのが再生医療の分野です。例えば、特殊な細胞を生体に移植すると、アナフィラキシーショックのような生体反応が起きることがあります。そこで、特殊な細胞をゲルで包むことで反応を和らげられると考えています。さらなる改良や新たな開発を進め、ゆくゆくは再生医療の手助けになることを目指しています。

-先生がこの研究に足を踏み入れたのは、いつ頃でしょうか。

私が高専生だった頃ですね。当時、スーパードクターを特集する番組が流行っていて、それを見て医療系の職業に憧れていました。進路も医療系を考えていたのですが、高専からでは希望の学部へ編入することが難しいことが分かりました。すると、担任の先生が「病院で働かなくても、医療に貢献できる研究はある。工学的な側面から医療に貢献したらいいんじゃないか」と助言をくれました。そのときに興味をもったのが、医療分野での利用を目的としたハイドロゲルです。

進路の幅を広げてくれた先生のおかげで、教育にも興味を持つようになりました。アカデミアに残れば、研究も教育も両立できると考えた結果、今に至ります。

何よりも大切な基礎の力

-先生の研究に対する考えについてお聞かせください。

研究分野に関係なく、多くの研究者が「実験結果から情報収集し、客観的視点で考察をする。そして、新しい実験系を構築する」というサイクルで研究を進めています。この基礎を実行できる力はとても重要です。

その鍛錬のひとつとして、研究室の学生には英語の論文を読んでもらっています。私が高専生だった頃は、英語の論文なんて1本も読んだことがありませんでしたが、大学に進学したら実験以外はずっと論文を読んでいるような生活だったんです。最初はかなり苦しんだことを今でも憶えています。だから、今の高専生にはなるべく早いうちから英語の論文に触れてもらい、ゆっくりでいいので読む練習をしてもらっています。

また、学生が計画性を持って研究を実行できるように、隔週で個別のミーティングをしています。研究状況の確認のほか、学生の進路相談を受ける時間です。本当は毎週開催したいくらい、この時間を大切にしています。

-学生の視点から寄り添うことを大切にされているのですね。

しかしまだ、教員歴が3年と浅くて、理想の教育には届いていません。私が目指すのは「本質を理解できる教育」です。

自分が学生だった頃を思い返すと、勉強となれば教科書を丸暗記するタイプでした。その場のテストはうまく切り抜けられるのですが、本質を理解していないので応用ができません。大学に進むとより多くの知識を詰め込まなきゃいけないのに、記憶力は衰退していく。ついに追いつかなくなってしまったのです。式ひとつをとっても単純に覚えるのではなく、自転車の乗り方のように感覚的に身につけることが大切だと気づいたのは博士号を取得した頃でした。学生たちには、専門用語や式を中学生でもわかるようなレベルまでひもといて、かみくだきながら教えるよう心がけています。

好奇心からはじまる研究の第一歩

-学内での取り組みについて教えてください。

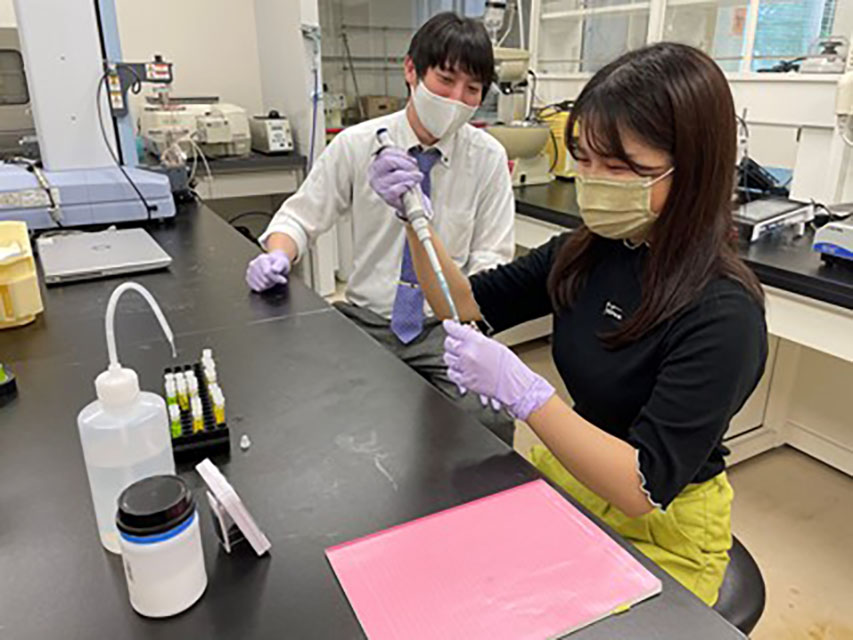

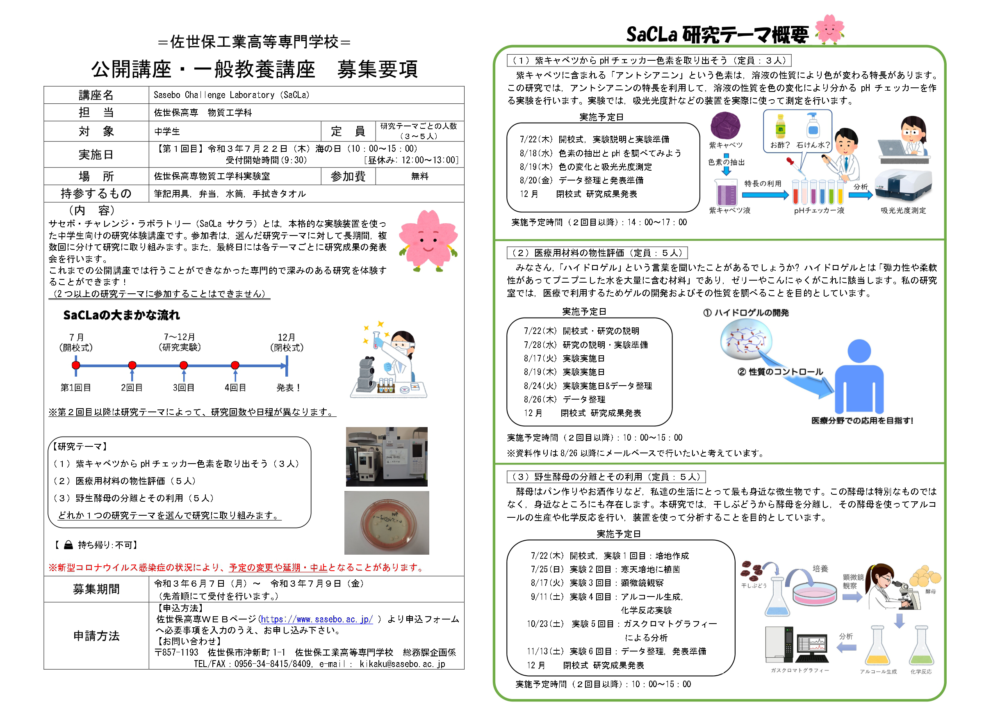

今年度から、中学生向けの研究体験講座「Sasebo Challenge Laboratory (SaCLa)(通称:サクラ)」を開講します。高専では、公開講座やオープンキャンパスなどが定期的に開催されているのですが、どれも1日完結型で実験がメインでした。対して「SaCLa」は、中学生が興味を持つような身近なテーマをもとに、数日間かけて研究する試みです。

最近、埼玉県の小学6年生が「カブトムシが夜行性ではない」という研究をして、その成果がアメリカの生態学専門誌『Ecology』に掲載されました。大人でも子どもでも論文に名前が載れば一生ものです。好奇心から自然と知識を身につけて、若いうちから学術界に名を刻む。そうすれば、将来も科学分野に貢献してくれるのではないかと期待し、「SaCLa」でも学術誌に掲載できるような研究に挑戦しています。

-先生が好奇心をくすぐられることは?

幼い頃から昆虫採集が好きですね。今でもよく山に行って、木を蹴っています(笑)。これからの時期は、それこそカブトムシとかですが、地域や時間帯・環境・木の種類で昆虫が変わるので、いつ行ってもおもしろいです。ほとんどはリリースするのですが、気に入った虫や珍しい虫だけ持って帰ります。仕事には関係ないし、一銭にもならないんですけどね(笑)。でも、私にとっては好奇心をくすぐられ夢中になれる時間なので、これからも大切にしていきたいと思っています。

森山 幸祐氏

Kosuke Moriyama

- 佐世保工業高等専門学校 物質工学科 講師

2008年3月 佐世保工業高等専門学校 物質工学科 卒業

2010年3月 九州大学 工学部 物質科学工学科課程 修了

2012年3月 九州大学大学院 工学府 化学システム工学専攻 修士課程 修了

2015年3月 同 博士後期課程 修了

産業技術総合研究所の博士研究員や九州大学 先導物質化学研究所の学術研究員を経て

2019年4月 佐世保工業高等専門学校 物質工学科 助教

2021年4月より現職

佐世保工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 陸上部での憧れが前へ進む力になった。高専7年間で磨いた自走力が、ひとつの受賞に結実するまで

- ソフトバンク株式会社 エンジニア

矢田 ほのか 氏