宇部高専で10年勤務後、鹿児島高専へ赴任、現在は国際交流事業を担当されている機械工学科准教授の徳永仁夫先生。ご研究内容のほか、国際交流事業や社会実装教育について伺いました。

バイオマテリアルに発展させた材料研究

-鹿児島高専に赴任される前は、宇部高専で教鞭をとられていたそうですね。

生まれは熊本なんですが、大学でドクターを取得するまでずっと宮崎にいました。研究と教育に携わりたいという思いから、アカデミックポストを考えていたんですが、たまたま宇部高専で私が専攻している分野の公募があり、応募して採用いただいたのが宇部高専に着任した経緯ですね。

その後、妻の地元が宮崎なので、地元に近いところで生活の基盤を整えたいという思いもあり、九州に戻ることを考え、鹿児島高専に赴任させていただきました。現在鹿児島高専では、研究はもちろんですが、国際交流活動も担当させてもらっています。

-ご研究テーマについて教えてください。

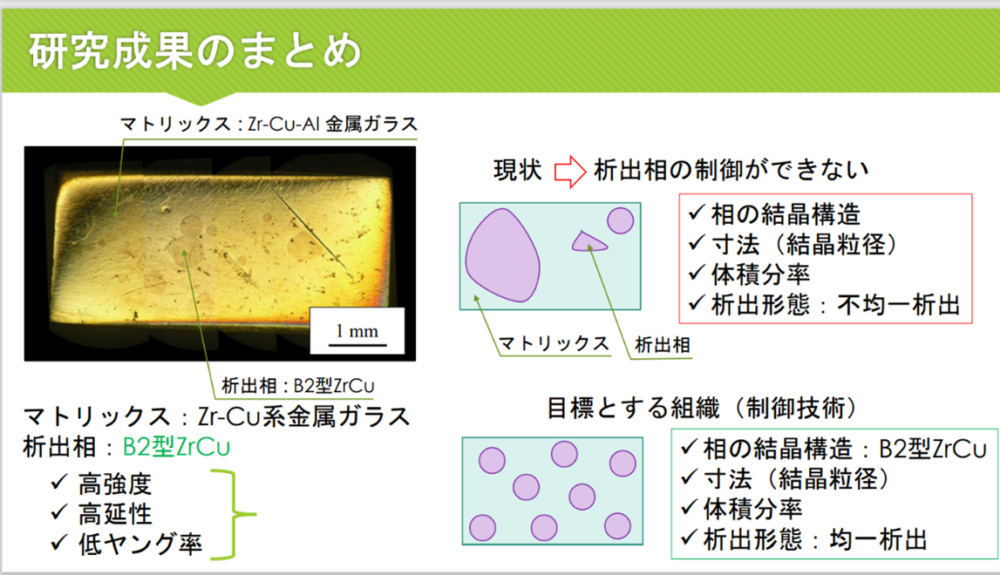

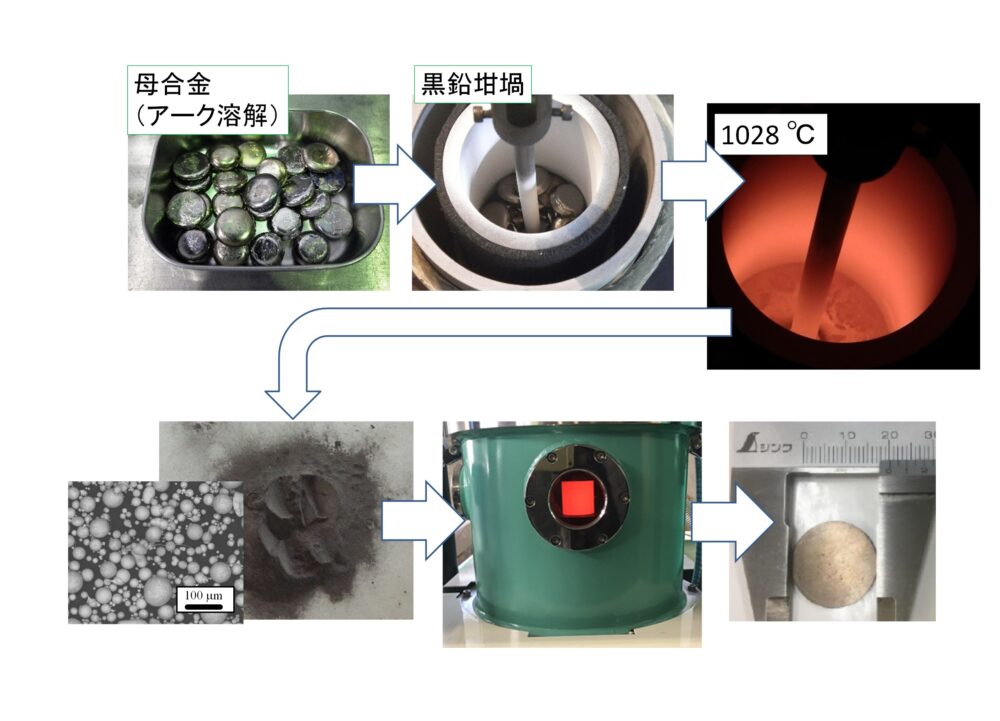

研究のベースになっているのが、いわゆる材料科学です。マテリアルサイエンスの分野になるんですが、その中で機能性材料と呼ばれる材料を研究しておりまして、今扱っているのがガラスと形状記憶合金です。

材料の研究というのは、アカデミック的にはおもしろい分野なんですが、じゃあ何に使われてどう役立っているのか?と聞かれると、そこは明確にしにくい部分なんですよね。ですので、学生がその研究に着手するにあたり、自分がつくっている材料がどう応用できるのか、できるだけビジョンを可視化し、バイオマテリアルに発展させようという内容で研究を進めています。

ガラスというのは、材料学的にいうと名詞ではなく状態を指します。ガラスという状態にある材料なんです。なので金属ガラスというのは、金属なんだけどガラス状態にあるものを指していて、強度があるとか、しなやかで変形するとか、錆びにくいなど、さまざまな特性を持っているんです。

ですがやはりガラスなので、パキンと割れてしまうんですが、そこに形状記憶合金をブレンドしてあげることで、ガラスの良さも残しつつ、柔軟性のある素材として新しい材料をつくり出すというのが私の研究のおもしろいところです。

研究に取り組む姿勢に関しては、教員生活をスタートさせた宇部高専時代に出会った先生の影響が大きいですね。宇部高専に着任した際、同じ学科の先生で、ものすごく熱心に取り組まれている先生がいたんです。その方の背中を見てきたこともあり、高専は高等教育機関ではあるものの、研究もマストだと思って取り組んでいます。

低学年層から取り組む「グローバルエンジニア」の育成

-先生が取り組まれている国際交流事業について教えてください。

私が担当している国際交流活動は、1~3年生をターゲットにした低学年層向けのプログラムになります。高専機構の方針で、海外に積極的にチャレンジする学生を育て、単なるエンジニアではなく「グローバルエンジニア」としての資質を持った人を育てなさいという指針のもとに始めたもので、私が担当になって2年目になります。

単に学校のカリキュラムをこなすだけじゃなくて、いろいろなことに目を向けてチャレンジしてほしいという、低学年向けのマインドの育成に取り組んでいるところです。

昨年度はCOVID‑19の流行により、学生を海外に派遣することが難しかった1年でしたが、オンラインでの国際交流・異文化交流を中心に取り組みました。交流先としてはアジア地域とスウェーデンの高校がメインになります。特に、スウェーデンのストックホルムNTI高校とは昨年、英語の授業でコラボレーションしたプログラムがあり、本年度の私の授業でも取り入れていきたいなと思っています。

-スウェーデンの高校とはどのような交流を?

ストックホルムNTI高校は普通科の高校とは少し異なり、IT系の分野やアート系の学科のある高校なんです。そこで、向こうのプログラミングの授業とアートデザインの授業、また本校の英語の授業をコラボレーションし、「ゲームデザインプロジェクト」というチームをつくりました。

これは英語の先生が取り仕切ってくださったんですが、まず本校の学生がシナリオをつくり、スウェーデンの学生がゲームプログラミングを行い、そのあとアートの学生がキャラクターデザインを行います。そうして提出してくれたものを本校の学生が確認し、ここはもっとこうして欲しいなどのやりとりをし、つくり上げていくという授業を1年かけて行っていました。

そういうコラボレーションを通じたクリエイティブな活動を、来年度の国際交流のひとつの方向性として進めていきたいなと思っています。せっかく英語の先生がそういうおもしろい取り組みをしてくれたので、本年度は私の機械設計の授業等でスウェーデンの高校とコラボレーションし、授業の中でプロダクトデザインみたいなものができたらいいなと考えています。

国際交流のカリキュラム導入と社会実装教育の実現に向けて

-普段の授業や研究室の学生と接する上で、心掛けていることなどはありますか?

そうですね、「答えを言わない」ということですかね。学生は先生に答えを求めてくることが多いと思うんです。それで答えがないと、そこに対するモチベーションとか動きが鈍くなるような印象があって。でもそれだと社会に出てから新しいものを生み出すとか、エンジニアとして新しい価値を生み出すということができず、いつまでもユーザーになってしまうと思うんです。

そうしたマインドをいかに、自立した1人の研究者として先生に依存せず取り組めるかという意味で、ある程度の距離感をうまく保ちつつ接するようにしていますね。そういう意味では、卒業研究をすることが、いち研究者としての第一歩となり、良いトレーニングになっているのかなと思います。

-先生の今後の目標を教えてください。

大きく2つですね。まずは、先ほどの国際交流活動。2年の任期で、本年度以降も2年担当することが決まっているんですが、その間に授業のカリキュラムの中に、もっと国際交流の活動を取り入れていきたいと思っています。低学年向けの国際交流は、現在希望者のみの有志で取り組んでいますが、カリキュラムに組み込むことでより多くの学生に国際交流の機会が得られるようにできればと思っています。

グローバルエンジニアとして必要な資質とエンジニアとして必要な資質って、ほとんどイコールなんですよ。でもグローバルと聞くと途端に心を閉ざしてしまう傾向がある気がするんです。グローバルといっても決して特別なことじゃなくて、チャンスが広がる武器になるものなんだということを知ってもらい、学生に広く学んでもらえたらと思っています。

もうひとつは研究の方で、より社会実装的な地元企業との産学連携的な研究に取り組んでいきたいと思っています。私の研究テーマには、ガラスや形状記憶合金のほか、マイクロバブルの研究もあるんですが、地元のヒラメ養殖業者からマイクロバブルを使って生産性を上げたいという依頼をいただいたんです。泡の発生装置を学生につくってもらい、その装置でヒラメを養殖し、より効率的に酸素の供給を行うとか、泡の作用で成長を促すという研究を始めようと思っています。

食の安全という意味で、今後ますます養殖技術というのは需要が高まってくると思うので、そうした分野を地元企業と一緒に取り組み、社会実装教育に繋げていきたいと思っています。

徳永 仁夫氏

Hitoo Tokunaga

- 鹿児島工業高等専門学校 機械工学科 准教授

2006年 宮崎大学大学院 工学研究科 システム工学専攻 博士後期過程 修了

2006年 宇部工業高等専門学校 機械工学科 助手

2007年 同 助教授

2009年 同 准教授

2016年 鹿児島工業高等専門学校 機械工学科 准教授

鹿児島工業高等専門学校の記事

-600x419.jpg)

アクセス数ランキング

- 半年ごとの学会発表が育てる力。研究と学会運営の両輪で学生の挑戦を支える

- 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科

情報システムコース 准教授

北園 優希 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 「工学」+「数学」=「無限の可能性」!? 数学のプロが考える、これからのモノづくり

- 佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 准教授

濵田 裕康 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏