ペンキのように塗るだけで使える太陽電池で、電気のない場所にライフラインをつくる。そんな技術が日本の高専で生まれています。さらに高専発のNPO法人が、世界中に優れた技術者を育成する未来がやってくるかもしれません。

栃木県小山市の小山高専機械工学科・複合工学専攻 加藤岳仁准教授にお話を伺いました。

ノーベル賞受賞者・白川秀樹先生の言葉

―加藤先生は以前、企業に勤めていらっしゃったと聞きました。なぜ高専の教員に転職されたのですか?

小山高専の電子システム工学専攻科を修了後、大学院に進学し、博士課程終了後は住友化学の研究員として勤務していました。エネルギー工学、太陽光発電工学を中心とした研究です。

入社して2、3年経った頃でしょうか。ノーベル化学賞を受賞された白川秀樹先生が開催する、子ども向けの実験教室のお手伝いをする機会があったんです。

そのとき、白川先生に「加藤さん、研究は楽しんで行うことが大切です。そして、研究のおもしろさや楽しさを子どもたちに伝えて、次の科学者を育ててくださいね」と言われたのが忘れられなくて。教育の分野に初めて興味を持ったのはそのときでした。

2011年の東日本大震災も、キャリアの選択に深く影響しています。あの日は長男が生まれてちょうど1カ月だったんです。会社から急いで帰ったら、停電した暗く寒い部屋で妻が息子を抱いて布団にくるまれていました。

新エネルギーの研究をしている自分が、いざという時にはろうそくにライターで火をつけることしかできない。それまで「新しい太陽電池について最先端の研究をしているんだ」と自負していた心が揺らぎました。

もっと身近で、誰もが簡単に電気を生み出せるような仕組みを考えられないか。その経験が、今の研究や事業に繋がっているのかなと思います。

そんな折、母校の恩師が退任されると聞いたんです。挨拶に行ったとき、恩師に研究の楽しさを教えてもらったことを思い出しました。そして、「高専に行けばもっと研究ができる!」と思って会社を退職し、高専の教員になったんです。働いてみると想像以上に業務があり、毎日追われています(笑)。

薄くて軽い、塗料型の太陽電池

—加藤先生の研究内容を具体的に伺いたいのですが。

ペンキのように刷毛で塗ることができる、新型の発電体「有機無機薄膜太陽電池」を中心とした研究です。

この太陽電池は光エネルギー・熱エネルギーを利用して、できるだけクリーンな方法で電気を生み出します。電気を発生させるのに必要な「ナノ相分離構造制御」が私の得意とする技術です。

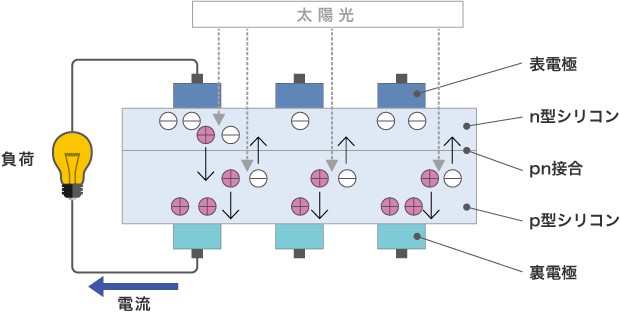

従来の太陽電池には主にシリコンなどの半導体が使われています。電気的な性質が異なる、p型のシリコンとn型のシリコンを重ねた構造です。

電流とは、簡単に言うと電子が移動して流れることなんです。太陽電池に太陽光が当たるとマイナスの粒とプラスの粒が発生します。マイナスはn型半導体へ、プラスはp型半導体へ引き寄せられ電流が流れ出すという仕組み。

ところが、シリコンは石のようなものですから非常に重いうえ、生産するには真空の環境や高圧のプロセスなど大がかりな設備が必要です。

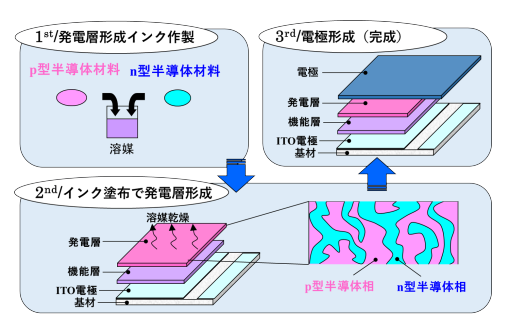

私の研究では、シリコン以外の半導体を使って簡便に太陽電池を作成しています。p型半導体材料・n型半導体材料を溶媒に溶かしたインクをつくるんです。

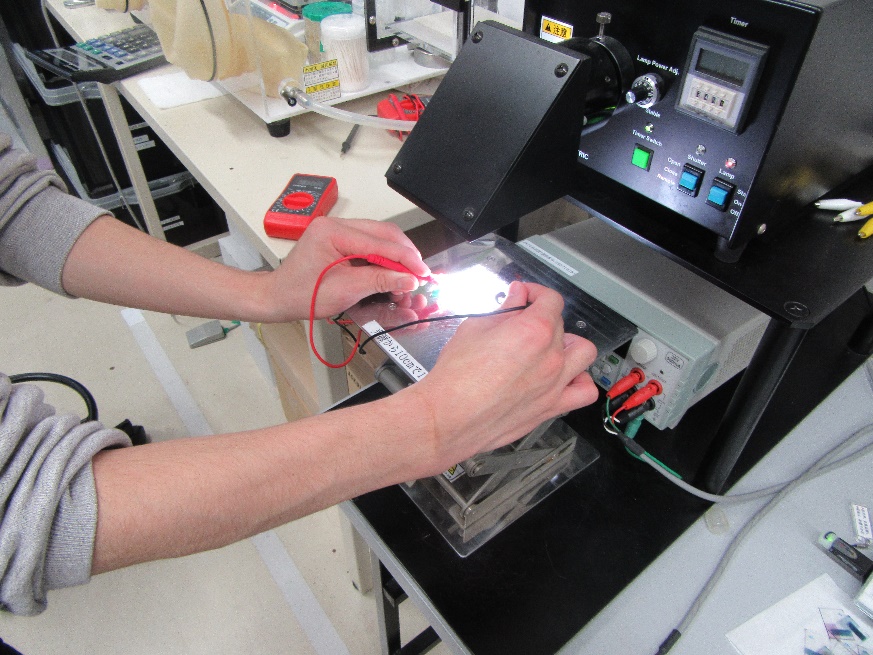

このインクを電極面に塗って乾燥させると発電層として働きます。重要なのはナノレベルで構造を制御すること。

p型の半導体とn型の半導体の接触面でプラスとマイナスの移動が起こるのはシリコンと同じですが、有機無機薄膜太陽電池では素材や太陽光の条件によって構造に違いが出ます。細かい構造体が多いと電流が強くなる場合があれば、片方は細長くもう片方は丸い構造が適切なときもある。一番効率が良い構造を探しあてつくり出すことを「ナノ相分離構造制御」と言います。

これは私が以前開発したフィルム型の太陽電池です。文房具の下敷きのように、しなやかで半透明の素材でできています。これは、先ほどお話した白川秀樹先生が発明された「導電性高分子」を利用した通電性のプラスチックを利用しました。

商品化する際には、1Lあたり数百円程度で発売できればと思います。西松建設さんや各塗料メーカーさんに興味を持っていただいていますね。

カーテン不要の自動可変型ウィンドウ

—有機無機薄膜太陽電池はどんな活用ができるんでしょうか。

ビルや家屋の窓に塗って発電させることができます。今はステンドグラスのように色を付けていますが、完全無色にすることも可能です。我々の生活に必要な光は室内に通し、赤外線だけを発電に使う。そうすると、今までのガラス窓と見た目は変わらないまま発電できるんです。

さらに、まぶしいときには光を通さなくなるガラスも考えています。エレクトロクロミック体といって、電気を通すと色が変わる物質があるんです。ボーイング787の窓に採用されていて、スイッチを入れると透明な窓が真っ黒になるんですね。

それに透明な太陽電池を組み合わせます。すると日が当たるときには太陽電池で発電し、エレクトロクロミック体に電圧がかかる。ガラスは黒く変色して、室内に光を入れません。夜は発電せず、自動でパッと透明に戻る。「自動可変型スマートウィンドウ」と呼んでいて、すでに実験を進めています。

将来的には、有機無機薄膜太陽電池を使って発展途上国に電気をもたらすことができると考えています。

2017年の時点で、世界で電力供給を受けていない人は約10億人もいるんです。太陽電池は光に当てるだけで発電し簡単ではありますが、一般的な太陽光パネルは重すぎて貧困層の家には設置できません。塗料タイプの太陽電池があれば設備投資がない国でもすぐに発電できるんです。

また、布タイプの発電装置も開発し特許を出願しました。物干し竿に布をかけておけばすぐに電気を起こすことができます。雨ざらしになって壊れてしまっても、安価だから取り換えも簡単です。そうして世界中に電気を普及させるのが、私の目標ですね。

-近い未来、手軽な発電が可能になるんですね。先生の直近の研究について教えてください。

ツツジの色素を抽出して、発電に使えないかと考えています。

栃木県はツツジの名所が多いんです。5月になると小山高専の校門にもたくさんツツジが咲いていたので、それを摘んで色素を抽出しました。

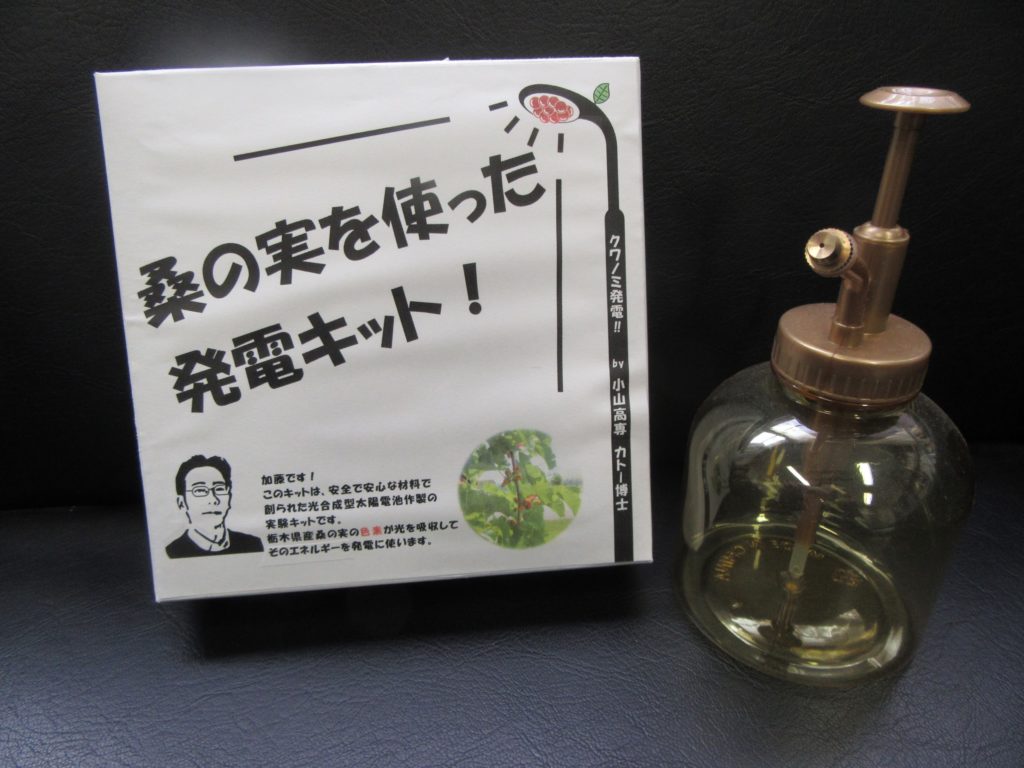

去年はクワの実の色素を抽出して発電させました。小山市は結城紬が有名で、カイコの餌となるクワの生産も盛んです。需要のないクワの実が活用できないかと考え、色素を取り出して発電に利用しました。

色が存在するということは、光を反射・吸収しているんです。光の三原色がありますよね。あれはそれぞれの色によって波長が違っていて、物体によってどの色を吸収してどの色を反射するかが決まっています。人は普段、物体が反射した光の波長によって色の違いを判断しているんですよ。

発電の研究を通して、子どもたちが自然に目を向ける機会が増えたら良いなと思っています。デジタルが身近になった今でも自然の美しさ、素晴らしさは変わりません。ありのままの自然が電気に変わることのおもしろさを伝えたいですね。

加藤 岳仁氏

Takehito Kato

- 小山工業高等専門学校 機械工学科・複合工学専攻 准教授

2007年 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 博士後期課程 修了。住友化学株式会社 入社、筑波開発研究所 勤務

2012年 小山工業高等専門学校 機械工学科・複合工学専攻科 助教

2013年 同 講師

2016年 同 准教授

2019年 NPO法人エナジーエデュケーション 理事長

小山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- まちも学校も「良いとこ探し」から。炭鉱と石炭化学コンビナートで繁栄した歴史を有する地域と共に歩む、有明高専の取り組み

- 有明工業高等専門学校 校長

八木 雅夫 氏

- 苦手分野を研究に!?“昆虫好き少年“がたどり着いた「工学×生物」という新たな道

- 佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 助教

松田 朝陽 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

- 高専からJAXAへ。追い続けた宇宙の夢を、次世代の子どもたちへつないでいく

- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)

宇宙輸送技術部門 宇宙輸送安全計画ユニット

研究開発員

浅村 岳 氏

- 高専への進学が最短ルートだった!バンダイ/BANDAI SPIRITSで かなえたい、幼い頃からの夢とは?

- 株式会社BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン クリエイション部 設計・金型チーム

髙橋 空大 氏

- 好きなことがあることで、人生が豊かになる。気になることを突き詰めていった、化学との40年間

- 沼津工業高等専門学校 物質工学科 教授

大川 政志 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏