石川高専で数学を研究している小林竜馬先生。大学レベルにも引けを取らないと考えている数学研究の世界に踏み込んだのは、とあるテレビ番組がきっかけとのことでした。現在の研究内容や、部活動・数学教育への姿勢について、お話を伺いました。

数学研究のきっかけは、テレビで見た「数学者たちの姿」

―数学に興味を持ったのは、いつ頃でしょうか。

物心ついた時から「無限」や「0」について考えるのが好きで、寝る間も惜しんで布団の中で頭を巡らせていました。暇さえあればといった感じでしたね。数学の何が好きかというのは明確にはわからなかったのですが、生活の一部だと思っていました。中高生の頃はほかにも、素数や確率、虚数が好きでしたね。

―そこから本格的に数学の研究をしようと思ったのは、いつ頃でしょうか。

大学の学部2年生の頃です。「ポアンカレ予想」という、低次元トポロジーに関する未解決問題を解決するまでの、数学者たちの軌跡を紹介していたテレビ番組を見たのがきっかけでした。

そこには、数学に没頭して、他のことには目もくれない数学者たちの姿があり、カッコ良さを感じたんです。また、そこまで没頭できる面白さが数学にはあるということに共感しましたね。

そこからトポロジーという、大きな括りでいうと「幾何学」の道を進むことになります。ちなみに、ここで言う「低次元」とは、「主に2次元や3次元、4次元といった、具体的な数字を入れた次元」を表します。ですので、低次元トポロジーは頭の中で具体的に描けるんです。

対照的に、具体的な数字を入れない一般次元を「n次元」と言います。n次元のトポロジー分野は抽象的で、私には難しすぎたので、より想像しやすい低次元トポロジーの方に面白さを感じ、私に向いているかなと思いました。今取り組んでいるのは、低次元トポロジーの中の「曲面の写像類群」です。

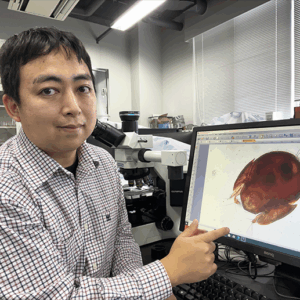

―現在の研究テーマ「曲面の写像類群」について教えてください。

まず、「曲面」というのは2次元の図形のことで、曲面の写像類群の研究は、ほかの低次元トポロジー(3、4次元のトポロジー)への多くの応用があります。ですので、当該分野の発展において重要なものなのです。

例えば、人間の体(3次元の図形)の内側を調べたいときに、CTスキャンを用いて体の接断面(2次元の図形)を見ることで異常がないかを調べる医療方法があります。これは、人間の体(3次元の図形)を2次元の図形に分解して調べているわけです。

このように、2次元の図形が分かると3次元や4次元の図形が分かります。このときに「写像類群」が使われるのです。ただ、あくまでCTスキャンは例でして、実際に写像類群が用いられているわけではありません。

もっと言うと、最近は「裏表のない曲面」の写像類群について研究し、様々な成果を出しています。そもそも、曲面には大きく分けて「裏表のある曲面」と「裏表のない曲面」の2種類があるんです。

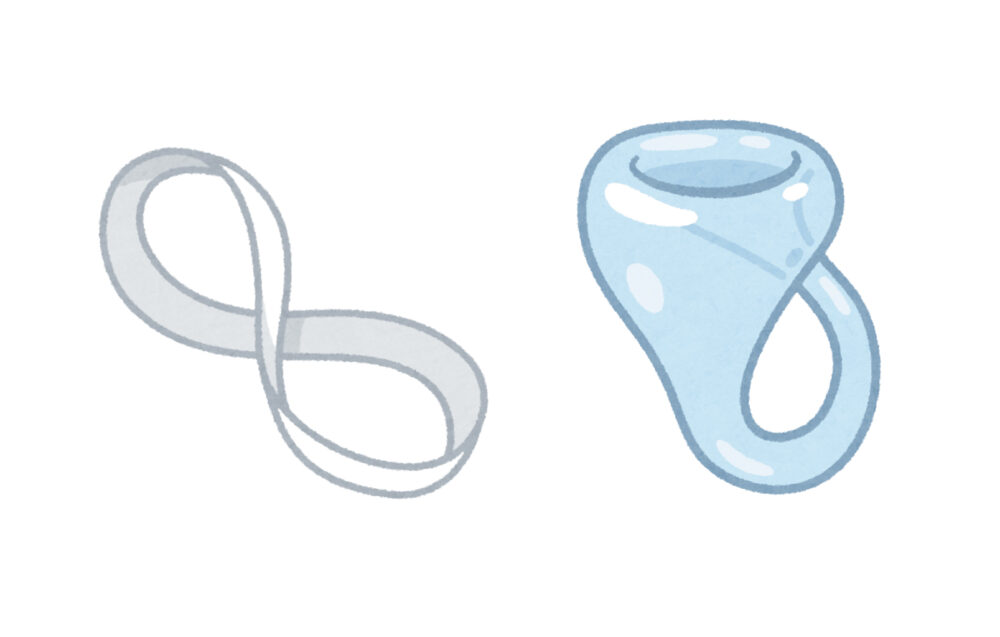

「裏表のある曲面」は、例えば地球や浮き輪の表面といった、言葉の通り裏表がある曲面。一方「裏表のない曲面」は、「メビウスの帯」や「クラインの壺」に代表される、面が1面しかない(裏表がない)曲面を指します。

そして、「裏表のある曲面」の写像類群の研究の方が比較的主流ですので、「裏表のない曲面」の方は未解明のものが多いのです。「裏表のある曲面」の写像類群との本質的な共通点や異なる点を見つけ、もし異なる点があれば、2次元から3次元、4次元に応用する際に、「裏表のある曲面」とは違う応用方法を考える。それが私の研究です。

現状、自分の専門領域においては、大学教員にも研究レベルで負けていないと自負しています。執筆した論文の本数も十分にありますし、科研費もコンスタントに獲得できていますので、客観的にも評価はできるかなと。高専の仕事は大変なところもありますが、その中で上手く研究を続けていき、世界に通用する研究者を目指して精進していきたいと考えています。

「結果がすべて」と、学生には伝えている

―高専教員になったきっかけを教えてください。

就職活動をする際、研究を続けることができればと思っていましたが、「部活動の指導」にも興味があったので、大学だけでなく高専も自然と選択肢に入っていました。石川県には縁もゆかりもなかったのですが、石川高専に就職できたのは何かの巡り合わせだったのかもしれません。海の幸がおいしく、良いところに来たなと思いました。

―「部活動の指導」に興味を持っていたのは、なぜでしょうか。

中学・高校・大学と陸上競技部で長距離走をしていたのですが、大学でキャプテンとして、週2回のチームの長距離種目の練習メニューをつくっていたのが楽しかったんです。そういった経験から、部活動の指導に興味を持ちました。現在は陸上競技部の顧問として指導しています。

―実際、陸上競技部では、どのように指導していらっしゃいますか。

私は学生に「結果がすべて」ということを伝えていますね。もちろん過程も大事ですが、やる以上は結果にこだわってほしいので、あえて言っています。「結果がすべて」と言うと冷たく聞こえるかもしれませんが、そのためには言われたことをしているだけではダメで、目標に向かって試行錯誤することが必要です。それが競技者としてだけではない、学生自身の成長に繋がっていると考えています。

実際に学生は、「結果を出さないと」という意識になってくれていると思います。陸上競技部としては、駅伝の北信越大会に出場することを目標としているのですが、その大会に出場するには、高校生も参加する石川県の大会で3位以内に入らないといけません。ですので、「4位と最下位は一緒」という意識で奮闘してくれていると思います。

ただ現実としては、その目標を1度も達成できていません。そこに関しては「目標を達成できなかったね」と、学生にははっきり言います。ですが、「これまでやってきた努力がすべて無駄だったかどうかは、今後の生き方次第だよね」ということも言います。

その時点では、これまでやってきたことに意味があるかどうかはわかりません。その後、たとえ陸上競技でなくても、新たな良い結果が出れば、意味のあることだったと言えると思います。

ワークライフバランス実現のために意識していること

―数学を教える際に、意識していることは何でしょうか。

高専教員は数学のプロ、つまり「教えることのプロではなく、数学自体のプロ」だということです。専門科目を学ぶ上で土台となる数学の重要性は、高専においてとりわけ大きいと考えています。分かりやすく教えることはもちろん大事で、そのための準備・工夫は常にしていますが、それだけでは中学や高校、塾の先生と変わらないです。

高専教員は数学のプロとして深い部分を知っていますので、今まさに数学界で研究されている分野と絡めて、数学の本質を学生に触れてもらうことができます。そういったプロフェッショナルな姿を見せることが学生にとって刺激となり、成長につながると考えていますね。

―数学教育や部活動指導において、言われて嬉しかったことはありますか。

ありがたいことに「来年も授業してほしい」「担任になってほしい」と学生に言ってもらえることがあります。私は、授業は好きなのですが、担任業務は苦手なので、「担任になってほしい」と言ってもらえるのは、本当にうれしいですね。

部活動では「心の恩師」と言ってもらえたこともありました。正直そこまで学生のために力になれていたかどうか自信がなかったのですが、そういう言葉を聞くと、「大変だったけどやってきて良かったな」と思います。

改めて考えてみると、授業以外の時間や部活動では、教育者というよりも、ほぼ素の状態で学生と接している気がします。普段から学生とコミュニケーションをよくとっている方かもしれません。「結果がすべて」という言葉も、厳しく言っているわけではないです(笑)

―高専教員という仕事をする際に、大事にしていることは何でしょうか。

1番大事にしていることはワークライフバランスですね。先ほどお伝えした通り、高専の仕事は大変です。本来休日にあたる日でも学生指導に従事することは本当にすごいことですし、学生視点で見ても良い先生だと思います。ですが、それが「子どもの見本となる良い大人なのか」と考えると、必ずしもそうとは言えないと思うのです。

私も当然、時間外の労働や休日の部活動対応もしますが、家族(妻と2人の娘)との生活を犠牲にしてまで、身を粉にして働いているわけではありません。「良い先生」であることも大事ですが、それ以上に「良い親」であることを重視した働き方を心がけています。

そして、ワークライフバランスを考えた上で大事にしていることは、「やりたいこと(will)」と「できること(can)」の共通部分に全力を注ぐことです。私のwillとcanの共通部分は、数学教育、部活動指導、研究の3つになります。

もちろん、それ以外の「求められていること(must)」もしますが、ストレスなく仕事をするために(それ以外のmustの部分は最低限に抑え)、willとcanの共通部分に全力を注いで、やりがいを持って働くことができていますね。「曲面の写像類群」の研究も、willとcanの共通部分であり、社会(数学の世界)からのmustでもあります。

―最後に、現役の高専生や、高専を目指す中学生にメッセージをお願いします。

高専には数学に限らず、各分野にプロフェッショナルがいらっしゃいます。それ自体は大学にも同じことが言えますが、高専教員は大学教員よりも学生との距離が近いです。15歳という年齢から、多くのプロフェッショナルと関われるのは貴重なことだと思います。プロフェッショナルである高専教員をたくさん利用して、成長してほしいですね。

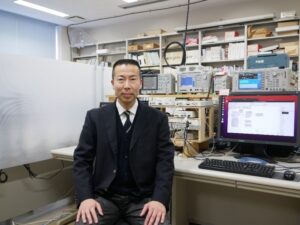

小林 竜馬氏

Ryoma Kobayashi

- 石川工業高等専門学校 一般教育科 講師

2010年3月 東京理科大学 理工学部 数学科 卒業

2012年3月 東京理科大学 理工学研究科 数学専攻 修士課程 修了

2015年3月 東京理科大学 理工学研究科 数学専攻 博士後期課程 修了

2015年4月 石川工業高等専門学校 一般教育科 助教

2016年4月より現職

石川工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- 陸上部での憧れが前へ進む力になった。高専7年間で磨いた自走力が、ひとつの受賞に結実するまで

- ソフトバンク株式会社 エンジニア

矢田 ほのか 氏

- エレベータ業界から就活支援業界に転身。技術者・マネジメントから、高専生の未来を支える仕事へ

- メディア総研株式会社 営業部 部長

村山 諭 氏

- 解剖実習から逃げて高専へ? 様々な仕事経験を糧にAIの研究者へ

- 長野工業高等専門学校 工学科 情報エレクトロニクス系 准教授

力丸 彩奈 氏

- 全国大会5連覇の「絶対的王者」! 北薗先生が育てる、鹿児島高専サッカー部の強さの秘訣とは

- 鹿児島工業高等専門学校 一般教育科 保健体育 教授・校長補佐(学生主事)

北薗 裕一 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 高専からJAXAへ。追い続けた宇宙の夢を、次世代の子どもたちへつないでいく

- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)

宇宙輸送技術部門 宇宙輸送安全計画ユニット

研究開発員

浅村 岳 氏