高専で初めて、「資生堂女性研究者サイエンスグラント」を受賞された奈良高専 物質化学工学科教授の宇田亮子先生。多くの研究や活躍が評価され、さまざまな賞に採択されている宇田先生の、研究に対する姿勢や高専生に対する想いを伺いました。

目標設定を自分で行える職場への転身

-奈良高専に赴任されたきっかけを教えてください。

高校は普通科に通っていたのですが、当時、環境問題がよく取り沙汰されていました。いまでこそ「グリーン・サスティナブルケミストリー」といって、クリーンなイメージのある化学ですが、当時は悪者のように捉えられている風潮があったんです。そこで、実際はどうなんだろうと興味が沸き、大学は工学部に進学しました。

大学卒業後は家電メーカーの研究所に就職しました。ですが企業の研究所というのは、例えば変換効率を何%にしましょうという目標を立てると、ほぼ全ての業務がその目標にフォーカスされ、全員がそれに向かって進んでいくんです。

もちろん仕事ですので、それが当然といえばそうなのですが、私はそこに息苦しさを感じてしまいました。変換効率何%を達成する過程で、これってこんなものに使えるんじゃないかとか、これってもしかしたらこういうおもしろい部分があるんじゃないかという寄り道というか、目的以外の部分に目を向けられないことに、少し寂しさを感じたんです。そこで目標設定を自分でできるような仕事をしたいなと思い、高専の公募に応募したんです。

-高専の印象はいかがでしたか?

私が学生と年齢が近い時期に赴任したこともあり、学生からみると頼りない先生だったかもしれません(笑)。最初は、やっていけるかなという心配もしていました。ですが勉強は真面目に取り組むし、頭でっかちじゃなく、柔軟に考えて何かにトライしていくことが好きな学生が多く、印象的でした。

高専の教育システムにも、最初は驚きましたね。大学と同レベルの専門教育でありながら、大学ほど大人数でもなく、少ない人数で行うために学生との距離が近い。これまで大学の研究室や企業では大人と一緒に研究をしていたこともあり、教員と学生の距離の近さと指導の丁寧さに、驚きと新鮮さを覚えました。

研究が実を結んで得た2つの賞

-「資生堂女性研究者サイエンスグラント」を受賞された際の研究テーマについて教えてください。

私の研究は簡単に言うと、分子の特徴を捉えて、その分子がこういう特徴を持ってるんだったらそれをうまく活かせる機能って何だろう、その応用って何だろうと考えるというところになります。その機能の一つが「光応答性」というものなんですが、紫外光を当てるとプラスの電荷が現れるんです。この電荷する性質を応用して、新しい物質をつくるとか、何かに役に立つシーンを考える研究をしていて、現在3つのトピックに分けて進めています。

そのうちのひとつが、「分子集合体の光制御」というもので、この研究で「資生堂女性研究者サイエンスグラント」の賞をいただきました。界面活性剤の構造のひとつである「リポソーム」に焦点を当てた研究です。「リポソーム」というのはカプセルみたいな構造をしているんですが、例えばそのカプセルの中に抗がん剤を入れ、光を当てると中から薬が出てきてがん細胞を殺す実験などを行っています。

薬を放出するには光を当てる必要があるので、例えば皮膚がんに効く塗り薬のようなものができないかという転換も考えています。薬を塗って紫外線に当てるだけなら、医術の知識なくても誰でもできる治療となり得ますし、医療インフラの不足が考えられる発展途上国などでの汎用性も高いので、そうした技術に応用できればと思っています。

-「ダイバーシティ推進センター女性研究者賞」は、どういった研究内容だったのでしょうか。

こちらはがん治療に役立てられないかと進めている研究で、「マラカイトグリーン」という物質を使った研究です。以前外国産のウナギに入っていて毒だと騒がれていた物質なんですが、毒も使いようによっては薬になるのではないかという発想で始めたものです。

「マラカイトグリーン」は酸性環境にあると「カチオン」という水溶性で毒性の高い物質になります。実は、がん細胞って正常細胞より酸性なんです。そこで中性状態で「マラカイトグリーン」を「リポソーム」の中に入れておくと、酸性条件で「カチオン」となり水に溶け出し、がん細胞を殺す仕組みがつくれないかと考え、研究をしています。

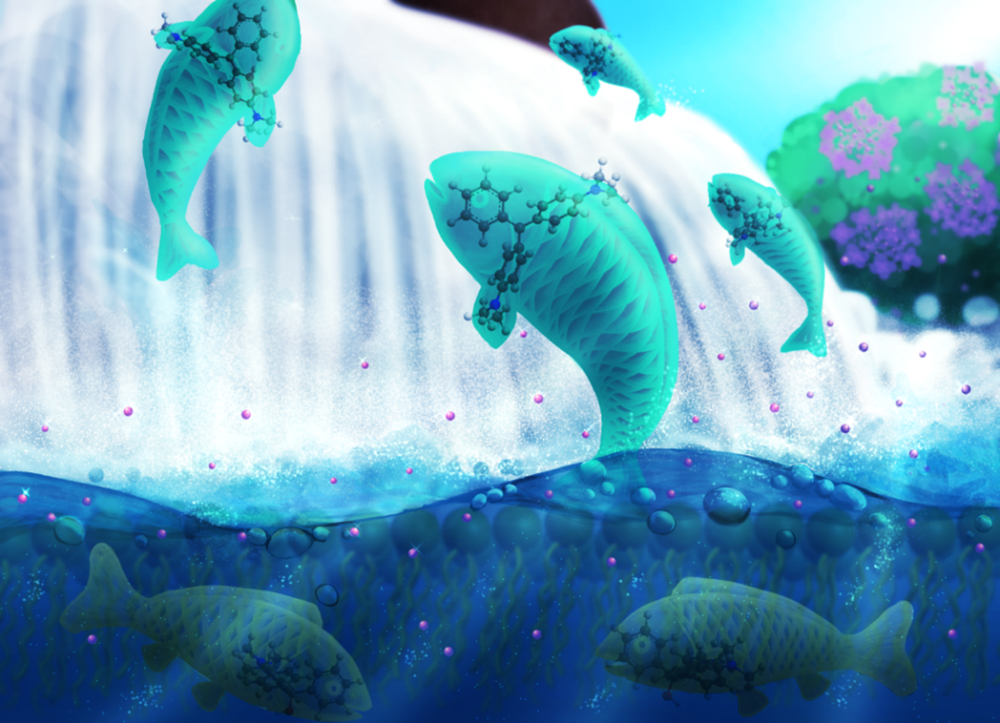

この研究を表した絵を学生が描いてくれたんですが、ありがたいことにイギリス王立化学会のジャーナル紙「Journal of Materials Chemistry B」の裏表紙に採用していただいたんです。波打っている水面が「リポソーム」、水中の魚が「不活性分子」で、奥にあるアジサイから酸性の粒子がふわっと流れてくると、魚が活性化して、滝つぼから飛び上がり、滝を上った先にはがん細胞があるというかたちで、先ほどの研究を鯉の滝登りに見立てた絵なんです。こういう研究を絵で表しちゃうっていう高専生の発想力や想像力のおもしろさに感心しましたね。

身近な人をエンカレッジしていきたい

-まだ数が少ないといわれている女性教員の活躍は、学生にもいい刺激になりそうですね。

実は資生堂の賞をいただいてよかったなと思うことがあったんです。私の教え子が資生堂の研究所で働いていまして、母校の先生が賞をとった!と、すごく喜んでくれたんですね。

高専生は卒業後、研究職に就く人も多いのですが、そうすると周りは大学卒とか大学院卒ばかりで、高専卒でやっていけるのかなと不安になる子も多いようなんです。そんななか、高専関係者の活躍を耳にすれば、受賞した本人はもちろん、周りがすごく元気になり、鼓舞され、エンカレッジされることがあるんだなというのを感じました。

これからの若い人、特に高専を出て頑張っている人に、何かエールを送ることを自分の役割として、世の中に返していかないといけないなと思っています。

そう思えるようになったのは、私が第2子を出産した際に、生死の境をさまよって生還したという体験をしたからなんです。そのときに、1カ月・1年・10年先の未来がある前提というのは簡単に崩れるな、じゃあ悔いのないようにしたいなって思ったんですね。あれやっとけばよかった、これやっとけばよかったという人生は嫌だなと思って。

もちろん理想は、がん治療の研究で人を救いますっていうのが一番なんですが、そうはならなくても、誰かの何かに繋がることにできたらいいなという思いがすごくあります。一緒に研究している高専生に、研究の面白さを伝えて育てて、その学生が世の中で活躍するようになって、活躍に刺激を受けた人がまた還元して・・・と巡っていけたら、私の人生大成功なんじゃないかって思っています。それが、周りにいる人をエンカレッジしたいと思ってる根幹ですね。

宇田 亮子氏

Ryoko Uda

- 奈良工業高等専門学校 物質化学工学科 教授

1997年 大阪大学 工学研究科 物質生命工学 卒業

1997年 家電メーカー研究所 勤務

1999年4月 奈良工業高等専門学校 物質化学工学科 助手

2003年4月 同 講師

2005年11月 大阪大学 博士(工学)取得

2006年4月 同 助教授

2007年4月 同 准教授(名称変更)

2019年4月 大阪大学 蛋白質研究所 共同研究員

2020年4月 同 教授

奈良工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏