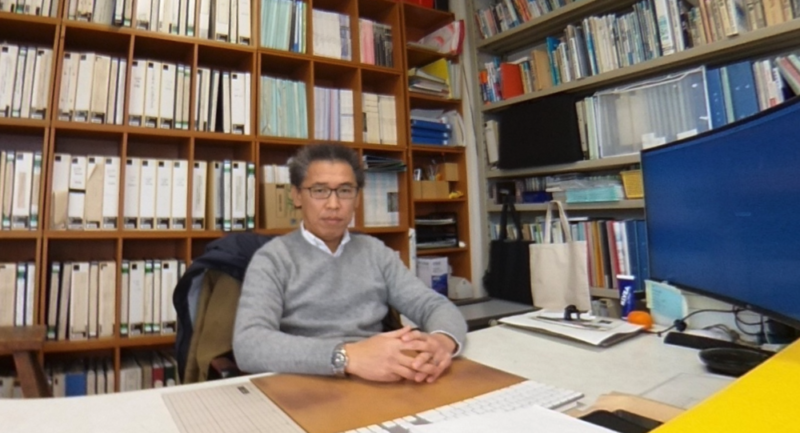

母校でもある小山工業高等専門学校で20年以上教鞭をとっている建築学科・大島隆一先生。学生には、他では体験できない思い出深い経験を積んでもらいたいという信念のもと、ものづくりの楽しさを伝える授業や小山市の空き家問題などについて、お話を伺いました。

恩師との出会いで変化した人生観

-大島先生は小山高専ご出身なんですね。どんな学生でしたか?

もともと、ものづくりが好きな子どもでした。高専の存在は、中学2年で進路を決める際に初めて知ったんです。周りが高校に進学する中、人と違うことをしたいという性格もあって、高専への進学を決めました。建築学科を選んだのも、ものづくりのなかで一番大きな物(=建築物)をつくれるというのが大きな理由でしたね。

でも入学して、図面を描く専門授業があったんですが、その授業で最低ランクのF評価をもらっちゃったんですよ(笑)。もう泣きながら帰った記憶があります。ただその挫折があったから、その後は根性で頑張って、成績は伸びていきましたね。

-学生生活での一番の思い出は?

低学年の時は、先輩方が突拍子もないアイデアで学校祭を沸かせるなど、いろんな発想で学生生活を楽しんでいる姿を目の当たりにして、とても刺激を受けたのを覚えています。

5年生になってからは、恩師にあたる尾立先生の研究室に入りました。高専卒業後はすぐに就職して働こうと考えていたんですが、大学に進学することを決めたのも、この尾立研究室の影響が大きかったですね。

イベントや楽しいことを考えるのが好きな先生で、知識はもちろんですが、人間的な部分など、いろんなことを学びました。先生から発信される考え方に負けず劣らず、同級生や先輩・後輩がいろんな意見を出し合って学びあっている姿が刺激的で、「もっといろんな人と出会って、いろんな考えに触れたい」と思うようになり、大学進学を目指したんです。

空き家問題に取り組む、社会実装型学習

-ご研究内容について教えてください。

博士課程の時から「建築に対する保存研究」をメインテーマに続けています。例えば、日本で床暖房はいつから使われ始めたのか、それが現在に至るまでにどんな技術変化を遂げていったのか、といった建築部品や構法の変遷を調べる研究です。技術の変化を調べることによって、時代ごとにどのような変化をしたのかが分かれば、どんなニーズがあるとこういう技術を適用することができるという形で解決に導け、今後の技術発展に繋がるという考えで研究しています。

これはその技術や建築物の保存にも繋がっていて、現在取り組んでいる「小山市にある空き家の利活用研究」にも繋がっていると思っています。

-空き家の問題に取り組んでいるんですね。具体的にはどんな活動を?

大きく2つのことに取り組んでいます。「空き家の実態調査」と、「空き家バンク」についてです。そもそもこの取り組みは、全国の空き家率が13.5%と高い数値になったことを踏まえ、各行政が対策計画を立てようとなった際に小山市から声がかかり、行政と一緒に取り組んでいる研究です。今年で3年目になりますね。

小山市には、1070戸の空き家があることが分かっています。歴史的に価値のある建造物であれば、利活用の可能性も存分にあるんですが、問題視するべきひとつに普通の中古住宅の空き家があると思います。まずはその1070戸がどういう状態にあるのか、地区ごとに実際に見て回ることから始めました。1年目は駅前の都市周辺、2年目は住宅街、3年目は田舎地区をそれぞれ見て回り、外観の状態はどんな様子か、衛生状態はどうなのか、防犯・防災上は問題ないか、周辺の違いなど、チェックシートをつくって確認していきました。

ただ実態調査だけでは今後の促進に繋がらないので、「空き家バンク」の運営にも並行して取り組んでいます。これは市と連携して作成しているWEBサイトで、空き家の登録者と空き家を買いたい・借りたい利用者を繋ぐサイトです。実際に許可をいただいた空き家を訪れ、実態調査も含め、計測・写真撮影などを行い、この空き家ならこんな生活ができそう、ここならこんなリノベーションができるんじゃないかという提案を絵で表して、リアリティのある生活提案を公開しているんです。

-おもしろい取り組みですね。実際に学生が生活をイメージして絵を描いているんですか?

そうですね。写真だけで伝わる部分もあるとは思うんですが、生活感を足してあげた方が、本当に物件を探している人にとってはいいかなと思って、取り組んでいます。学生には好評のようで、アイデアもたくさん出て、楽しんでくれていますよ。

もちろん利用者が見つかって契約に繋がるというのが理想ではありますが、私は100%契約に繋がらなくてもいいと思っています。それよりも学生が楽しく取り組めて、利用者に少しでも建築物をおもしろく見てもらえたらという気持ちのほうが大きいですね。

-先生は「空き家バンク」の利用者でもあると伺いました。

そうなんです。子どもが1歳になり歩き始めたこともあって、アパートから戸建てへの引っ越しを考えていました。妻と二人でしばらく物件を探していたんですが、「空き家バンク」に登録してあった物件の中で良さそうな空き家があり、立地も間取りもイメージにぴったりだったので、買っちゃいました(笑)。購入してからは、設計士でもある妻のアイデアを取り入れて、新居のリフォームやDIYを始めています。休みの日には二人でキッチンの解体作業や、壁や天井を剥がして珪藻土を塗るなどして過ごしていますよ。

子どもが大きくなったとき、親の仕事や職業って具体的に見えてこないと思うんです。そういうとき「この家はお父さんとお母さんが作ったんだよ」って言えるものがあると、親の仕事への理解に繋がるんじゃないなかと思って、子育ての一環としても家づくりに取り組んでいるんです。

おもしろいと思う経験を積んでほしい

-空き家の研究をはじめ、今後はどのような取り組みをしていく予定ですか?

実は私自身が、机にかじりつくような研究って、あまり好きではないんです(笑)。どちらかというと、ものづくりだとか、おもしろいものを考えてつくる方に力を入れがち。学生にも何か大きい経験をしてもらって卒業させたいと思っています。

例えば、私の実家も空き家になっているんですが、本気でやりたいという学生がいるなら、実家を自分たちでリノベーションするっていうことも、やってもいいかなって気持ちがあるんです。普通に学校で過ごす経験だけじゃないことを、1つでも経験してもらって卒業できる取り組みをやっていけたらなと思います。ものをつくっていくことにずっと携わることが目標ですかね。

大島 隆一氏

Ryuichi Oshima

- 小山工業高等専門学校 建築学科 准教授

1998年 宇都宮大学大学院 工学研究科 博士前期課程 建設学専攻 建築学講座 修了

1999年 小山工業高等専門学校 建築学科 助手

2001年 宇都宮大学大学院 工学研究科 博士後期課程 生産・情報工学専攻 生産システム工学講座 修了

2007年 同 講師

2008年 関東職業能力開発大学校 建築科 非常勤講師(建築設計実習Ⅲ担当)

2010年 同 准教授

小山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

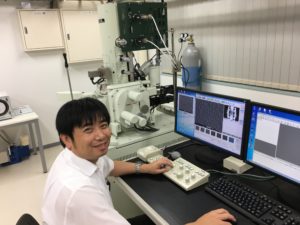

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 研究職からプロアドベンチャーレーサーに転身! 「自分の選んだ道こそが正解」と胸を張って言える人生に

- プロアドベンチャーレーサー

イーストウインド・プロダクション 代表

田中 正人 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏