大分高専の松本佳久教授が開発した、様々な混合ガス状態から純度の高い水素を分離させる技術。この技術の実用化を目指すベンチャー企業も立ち上がっています。今後の展開や企業の目標について、松本教授に伺いました。

不要なガスから水素を取り出す

―先生の技術について教えてください。

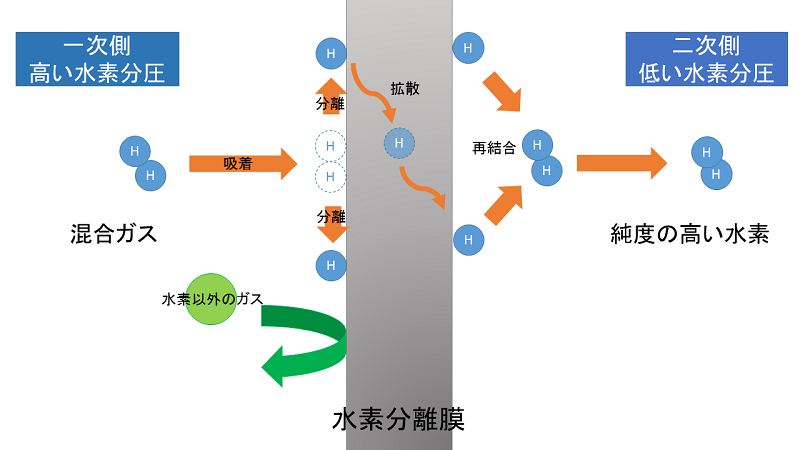

水素透過金属膜を開発しています。水素と水素以外の物質が混じったガスを薄い金属の膜に通すと、水素だけを分離させることができるのです。

非常にシンプルな仕組みで、金属格子のすき間に水素原子または水素イオンが入り込み、通過することで理論上は純度100%の水素が得られます。たった1枚の膜が原子のふるいになるんです。

―どのように活用されるのでしょうか。

現代社会では水素を含む副生ガスがたくさん排出されています。大分は石油化学系のコンビナートが多く、身近な問題でした。

通常は工場で燃やしてしまうような副生ガスからも、純粋な水素のみを取り出すことができます。つまり廃棄物からエネルギー源を取り出すことができるんです。

精製した水素は主に燃料として使うことを想定しています。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でデロリアンという車がごみ燃料で走るシーン、あれがいつの日か現実になる。そのころにはドク博士のような白髪になっているかもしれませんが(笑)。

―先生の技術を社会実装するため、株式会社ハイドロネクストが設立されています。以前から、起業する意識はあったのでしょうか。

父親の言葉が大きく影響していますね。父は機械精密加工の会社を経営していたんです。従業員数25人ほどの中小企業でした。高校受験で大分高専を選んだのも、幼少の頃から身近にあった機械のエンジニアリングについて知りたいと思ったからです。

父はよく「大分から世界へ技術を発信できるような企業をつくるべきだ。このままでは地元のものづくりが疲弊していく」と言っていました。大分の地場企業はキヤノン、新日本製鐵(現日本製鉄)、昭和電工など大企業の下請けがほとんどです。大分高専も「大企業と絡んで仕事を請ける、将来を担う若きエンジニアの卵を育成する」という立ち位置でした。

しかし、単に大企業1社だけから仕事を受けていると新しい技術や発想はなかなか生まれません。自分はいつの日か大分発信のコア技術を編み出し、九州や日本国内、あるいは世界中に広げていきたいと考えていました。

シリコンバレーのようにベンチャー企業をインキュベートしながら世の中に貢献する。SDGsやESG(環境=Environment、社会=Social、ガバナンス=Governanceの頭文字を取ったもの。企業の成長のために3つの観点が必要だという考え方)を意識した企業が大分にあれば、といつも思っていたんです。

―それで、起業されたのですか?

いえ、異業種交流会で出会ったメンバーが立ち上げてくれました。2014年師走に大分県産業創造機構で開催された交流会の例会で講演したときに、数人が「もっと勉強したい」と言ってくれて。それから毎週、自分がやってきた研究は何なのか、どんなふうに社会に還元できるかを伝えました。いわゆるアフター5コースなんですね。

1年ほど皆で勉強会をしたときに「勉強したことを本気で活かすんだったら会社をつくらないとね」と起業する意見が出たのです。当時はまだ高専教員の兼業は難しいだろうということで、会社の立ち上げを皆さんにお願いしました。社長はメンバーの一人。「大分高専初のベンチャー企業」と打ち出して合同会社からスタートしました。

単に製品をつくるのではなく、特許をどんどん取ってコア技術を固めて、興味をもってくださる企業のお手伝いをする会社です。私は2020年度からは、クロスアポイントメント制度にて、この会社の主席研究員として関わっています。

―協力する企業の共通点は何でしょうか。

同じ思考を持つ人がいることかな。どんなに有名な企業であれ、目指す方向が違うと感じればお断りしています。

「お金はあまりないけど……」という企業でも、将来、お互いが発展してたらそれでいいですよね。我々の事業と同じベクトルを向いていれば、喜んで協力させていただきます。

前に立ち新しい選択肢を示す

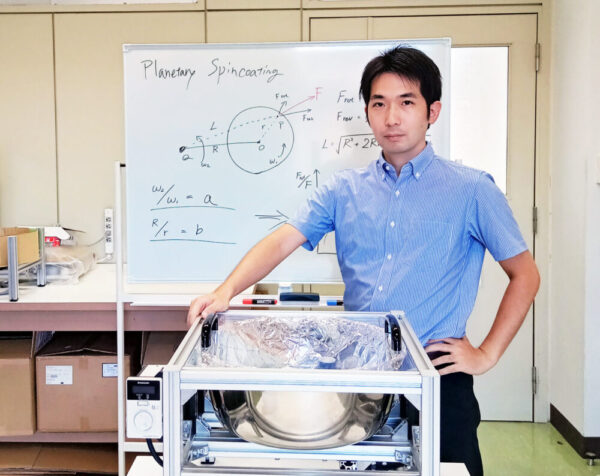

―学生も事業に参加していますよね。

「同じ思いの人たちを集めて、世界でどこを探してもここにしかない技術を持って果敢に生きていく」というスタイルを学生に見せたいんです。

自分は高専卒で技科大にも行きましたが、今は教員をしながら企業の研究員を務めています。「自分のこれからの人生の選択肢のひとつとしてモデルにしてほしい。」学生にはそう説明しました。

学生たちも興味を持ってくれています。私がニュースに出たり会社を興したりするのを見て、「すごく面白そう、自分も起業したいです」と。彼らがいつか人生の岐路で私の事業を思い出してくれたらうれしいですね。

―これからの目標を教えてください。

大分から、広い意味での教育方法や教育環境の改革を始めたいと考えています。・・・社会の力も借りてですね。

日本の技術は世界で認められています。「日本製だから安心安全」という信用がある。それを学生たちの若いエネルギーでもっと確立させてほしい。そのためにより良い教育環境を用意するのが、教員の使命ではないでしょうか。

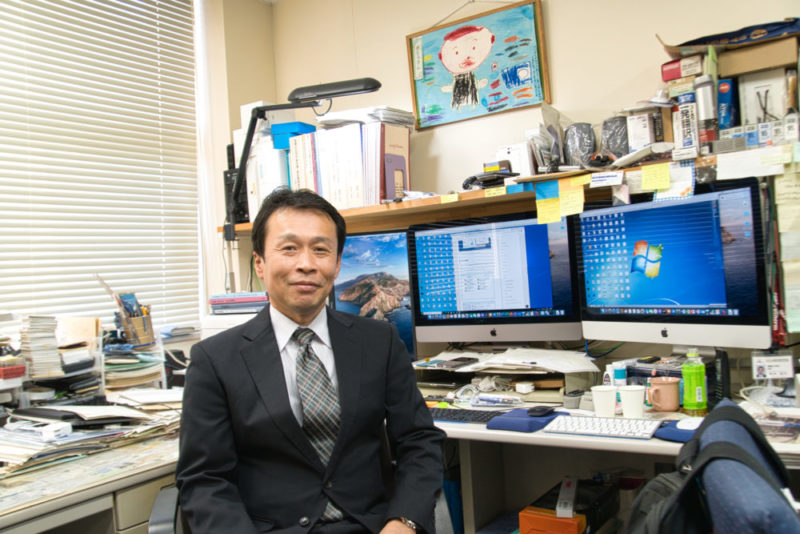

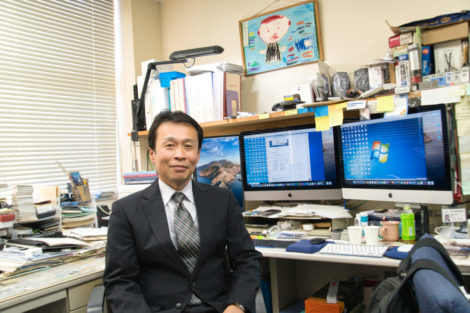

松本 佳久氏

Yoshihisa Matsumoto

- 大分工業高等専門学校 機械工学科 教授

1983年3月 大分工業高等専門学校 機械工学科 卒

1989年3月 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 生産システム工学専攻 卒

1989年4月 大分工業高等専門学校 機械工学科 助手

1999年5月 名古屋大学大学院 工学研究科 博士(工学)取得

2000年4月 同 助教授・准教授

米・ノースウェスタン大学や産業技術総合研究所の客員研究員を経て

2008年4月 大分工業高等専門学校 機械工学科 教授

大分工業高等専門学校の記事

-300x246.jpg)

アクセス数ランキング

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 母校で社会実装に励む。地域の未来を見据え、本当に必要な支援ができるのは高専だからこそ

- 鳥羽商船高等専門学校 情報機械システム工学科 教授

江崎 修央 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

-150x150.jpg)