石川工業高等専門学校の電子情報工学科を卒業し、現在は母校で教壇に立つ任田崇吾先生。高専時代に興味を持った「光」と「生体工学」をテーマに、地道な研究を続けている軌跡と、教員を目指すきっかけにもなった恩師との出会いについて伺いました。

高専の学びを軸に、融合分野の世界へ

―高専に進学されたきっかけを教えてください。

石川県の南部に位置する港町・白山市(旧・美川町)で生まれました。共働きの両親の下、1人っ子で育ったので、幼い頃からブロックやプラモデルなどの1人遊びが好きで、ものづくりに興味を持っている少年でしたね。

中学に進学後、母から「ものづくりを学ぶなら高専がいい」と勧められて、自宅から通える石川高専の電子情報工学科を目指すことにしました。数学が好きで、理科も電気回路や電磁気分野が得意だったので、迷いはなかったですね。当時は研究者よりも、現場に出てエンジニアになりたいと思っていました。

石川高専の電子情報工学科では、情報系と電子工学系のどちらも学びました。学年が上がるにつれてそれぞれの専門性が高まっていく中、私は高専入学当時プログラミングに興味を持ったのですが、同級生にとても優れた人たちがいて、彼女たちの実力に圧倒されていましたね。

そのようなこともあり、ストレートな情報系へ進むことに自信がなくなり、何か融合分野で情報系を使えないかと考えていた時に出会ったのが、学んだ技術を生命や生活を守るための医療に生かせる「生体医工学」の分野でした。当時の指導教員であった堀田先生が、光電脈波で生体計測の研究をされていたことにも影響を受けたと思います。

―その後の進路についてお聞かせください。

生体医工学をより専門的に学ぶために、大学進学を考えるようになりました。その中で、光を使った生体イメージングを研究されている清水孝一先生の研究に魅力を感じて、北海道大学へ進学しました。

大学ではかなり時間を使って生体医工学を勉強し、3年生の後期からは、念願の清水孝一先生の研究室に入ることができました。道外から来ている私のような学生には「何かあったら、教員を頼りなさい。家族だと思ってください」と言ってくださって、とても優しく真面目な先生でしたね。常に研究室にいらっしゃって、誰よりも真剣に取り組んでいた姿勢が印象的でした。

今では考えられませんが、清水先生の「来るもの拒まず」の教育方針で、当時は研究室に1学年10名ほどの学生がいましたね。毎日研究室に学生が集って、活発な議論が交わされていました。高専教員として教壇に立つ今も、当時の清水先生の研究や教育の姿勢を目標としています。

―そこから大学院へ進学されたのですね。

はい。就職のイメージはなかったですね(笑) 進学一択で北海道大学大学院の情報科学研究科 生命人間情報科学専攻へ進み、博士課程までお世話になりました。

北大に進学して良かったことは、何よりも学生である私たちにとても親身になって指導いただいた工藤先生や加藤先生、橋本先生など、多くの恩師との出会いがあったことです。院生になって、自分も先生方と同じように編入学した高専生の学生と多く接するようになり、次第に高専で研究・教育をしてみたいと考えはじめました。

自分がここまで成長できたのは、母校である石川高専のおかげ——。恩返しをしたいと思い、石川高専の教員募集を調べたところ、縁あって枠があり、母校で教壇に立つことになりました。

地道な生体工学の研究で、医学に貢献する

―現在の研究について教えてください。

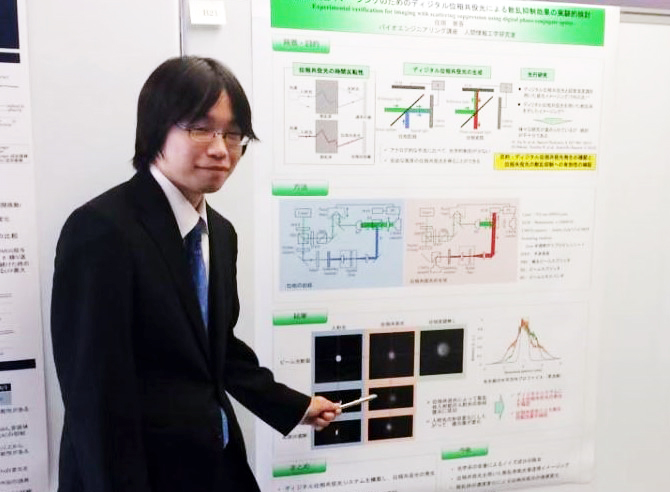

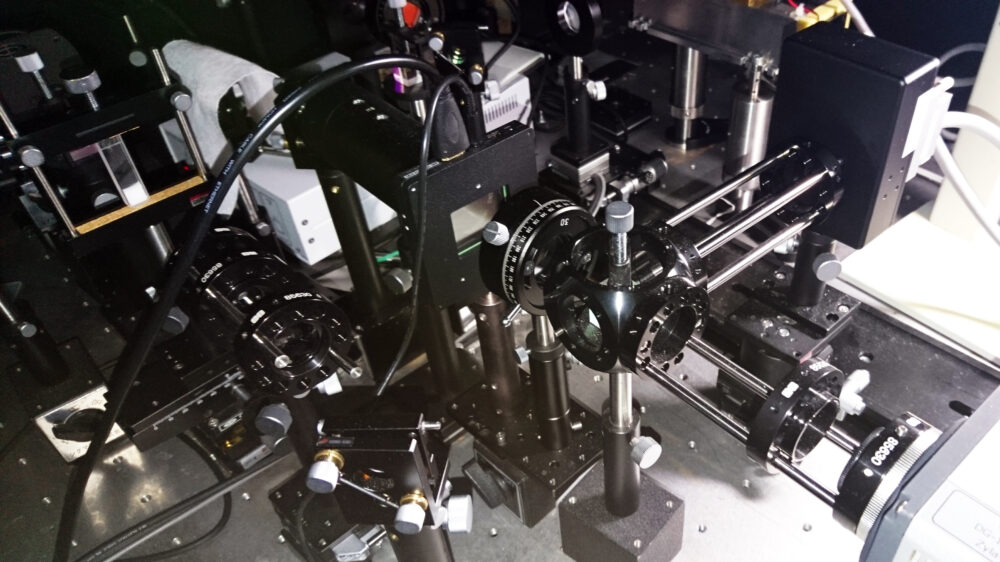

光を用いた生体計測をテーマに研究しています。中でも現在、特に力を入れているのが2つの課題で、その1つは大学時代から継続している「位相共役光(時間反転性、タイムリバース)を用いた生体内部イメージング」です。「生体内部イメージング」とは、簡単に言うと「身体の中を見えるようにすること」で、例えばレントゲン写真はX線によるイメージングですね。

光はX線ではありませんが、生体に光を当てると様々な情報を得ることができます。しかし、生体特有の散乱(光が体の中をランダムに進んで広がっていくこと)によって、イメージングの解像度や到達深度が低くなることが課題です。

私の研究では、これに位相共役光と呼ばれる光を利用することでイメージングの精度を上げることを試みています。位相共役光とは、一言で言うと「入射光と波面が同じで、逆方向に進行する光」のことです。

例えば、壁にボールを当てることを考えてみましょう。ここで言う「ボール」は「光」にあたります。そうすると、壁にボールを当てる前と後では、ボールの描く軌道は異なりますよね。

そこで、壁を「位相共役鏡」という特殊な鏡にすると、ボールを「位相共役鏡」に当てた後の軌道は、当てる前の軌道と逆向きの軌道を描くのです。位相共役鏡に当てた後のボールが、まさしく「位相共役光」になります。

大学時代、6年半研究を続けて、位相共役光をつくるところまでに3年半かかりました。基礎研究なのですぐに臨床応用ができる研究ではありませんが、地道に進めていきたいと思っているテーマです。

もう1つは、高専着任後に始めた「光電脈波を用いた生体情報計測」の研究です。光電脈波とは、指先に光を当て、血管を通過して返ってきた光の強度から脈拍の波形を得る技術で、最近ですと、スマートウォッチなどに使われていますね。

その波形には、血液の情報(血液中の酸素量や血圧・心拍数)だけでなく、ストレスなどの生理学的情報も含まれており、それらを解析することで気軽に生体情報を得ることを目指しています。

―研究面の目標についてお聞かせください。

生体内部イメージングのテーマに関しては、表層のがんの精密なイメージングや、光線力学療法(光を使ってがんを直す治療法)に応用できればと考えています。光は生体に与える影響が少ないため、QOL(生活の質)の向上につながる医療装置やヘルスケア製品の実現が期待できるでしょう。進捗はゆっくりですが、少しずつでも進めていく予定です。

また、生体情報計測の研究では、特にカフレス血圧推定法に力を入れています。従来のカフを用いた血圧測定に精度を少しでも近づけるようにするのが目標です。この研究が進めば、指先でセンサーに触れるだけ(もしくは近づけるだけ)で血圧が分かり、日常の健康管理が手軽になります。

完璧にこなすよりも、挑戦が大切

―教育面での目標もお聞かせください。

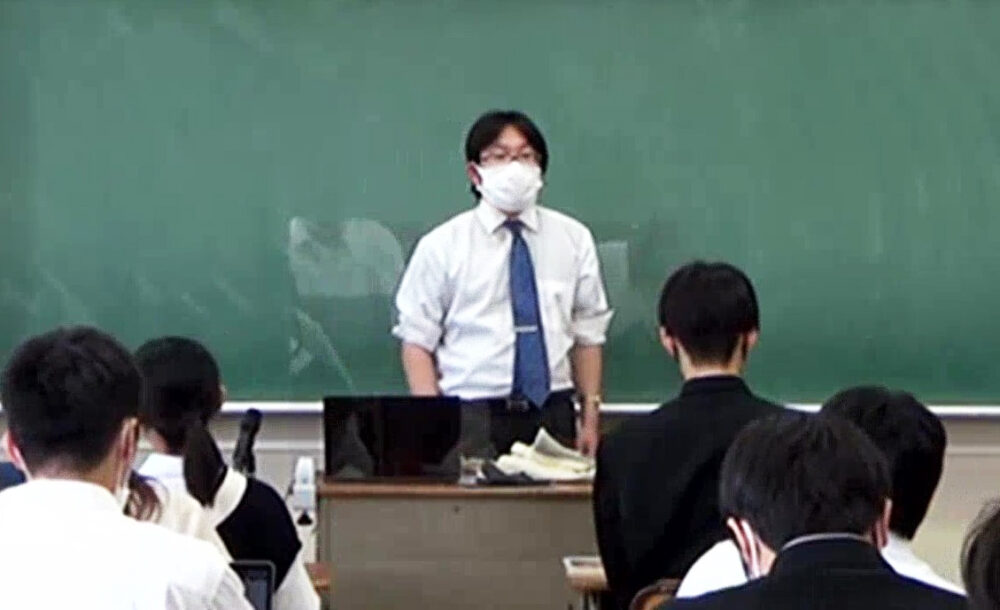

教員として4年目になりましたが、まだまだ力不足であることを痛感しています。今年から初めて3年生の担任も任されるようになったので、これからは研究者としても教育者としても、さらに成長していけるようにします。

また、これから学生が社会に出る頃には、工学単独で何かを研究・開発することは少なく、他分野と融合する必要があります。自分の経験談を交えながら、複合分野を研究する上での考え方の基礎を身に付けてもらえるような指導を心掛けていきたいです。

―10代の時に挑戦しておいたほうがいいことはありますか。

専門分野の学習には基礎知識が必要不可欠です。融合分野は、進学後もしっかりと勉強ができるので、まずは基礎となる数学や物理をしっかりと頑張ってほしいですね。

また、最近の学生を見ていると、何に対しても「完璧にしないといけない」と感じているような様子が見受けられます。今は、完璧にこなすよりも、やりたいことに挑戦しておくことの方が大切です。視野を広く持って、夢に突き進んでくださいね。

任田 崇吾氏

Sogo Toda

- 石川工業高等専門学校 電子情報工学科 講師

2012年3月 石川工業高等専門学校 電子情報工学科 卒業

2014年3月 北海道大学 工学部 情報エレクトロニクス学科 生体情報コース 卒業

2016年3月 北海道大学大学院 情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 修士課程 修了

2019年3月 北海道大学大学院 情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 博士課程 修了

2019年4月 石川工業高等専門学校 電子情報工学科 助教

2022年4月より現職

石川工業高等専門学校の記事

-290x300.jpg)

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏