COVID-19の大流行により、社会はもちろん、教育の現場も大きく変容した2020年。授業のオンライン化をはじめとした変化は、学びの仕組みを見直すきっかけにもなったようです。今回お話を伺った旭川高専システム制御情報工学科の中村基訓先生は、そんな今の時代の教育について研究され、FD活動やPBL教育に力を注がれています。

「教える」ために「学ぶ」楽しさ

-旭川高専赴任のきっかけは?

大学院時代に小中学生向けのサイエンス教室を企画することがあり、その時に「教員っておもしろそうだな」と思ったんです。自分が知りたくてというよりは、誰かに教えるために自分が深く学ぶということがすごく楽しかったんですよね。そういう意味で、自分には教員が合っているんだろうなと思うようになりました。

卒業後は一度、民間企業に勤めましたが、やっぱり教育がやりたいと思って大学に戻り、教員免許も取得しました。高専というのはあまり知らなかったんですが、大学時代の同期に高専卒業生が2人いたんです。高専から大学3年次に編入してきたんですが、その2人がうちの学科の成績トップ2だったので、高専というとあのスーパーマンのような優秀な2人の印象が大きかったです。

-研究内容について教えてください。

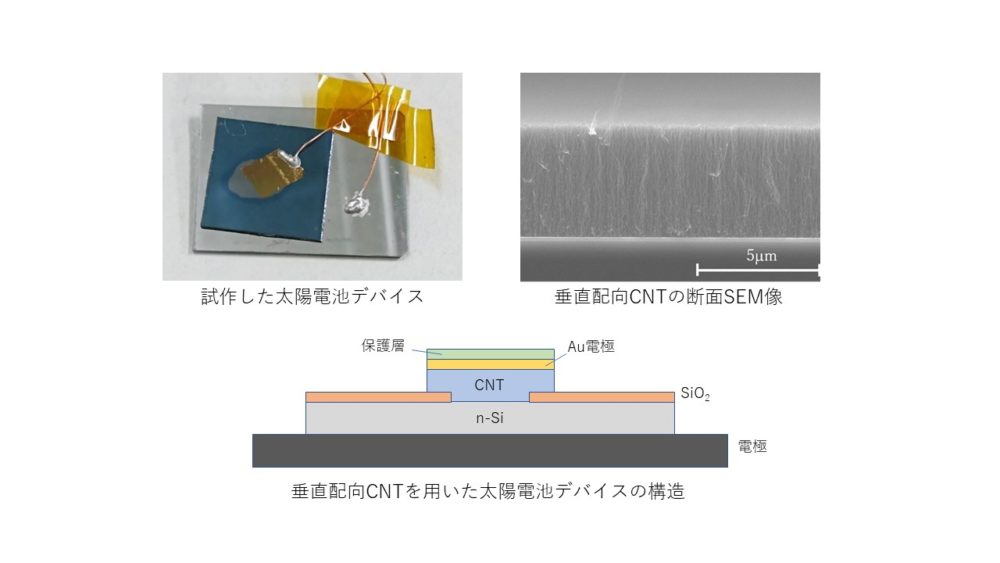

北海道大学で研究員をしていた頃、カーボンナノチューブを使ったトランジスタをつくる研究をしていました。その研究をもとに、高専に着任してからはカーボンナノチューブを使った太陽電池の研究を始めています。大学卒業後に勤めていた、日本ガイシ株式会社では蓄電池の研究をしていたので、その経験が太陽電池の研究をやろうと思ったきっかけにもなりましたね。

社会に求められる技術者を育てる

-PBL科目に力を入れられていると伺いました。

はい、学科横断型の授業では「北海道ベースドラーニング」、学科内の授業では「創造工学」のPBL科目(=課題解決型学習)に取り組んでいます。「北海道ベースドラーニング」は4・5年生が行う選択科目のひとつで、北海道の身近にある課題を自分たちで見つけて、それに対する解決策を提案し、解決に向けて動いてみようというものです。

例えば、旭川市の隣にある鷹栖町の農家からは、水耕栽培で育てているきゅうりがどれくらい水分や養分を吸い上げているか分かるものがつくれないかという相談があり、廃液量が簡易的にカウントできるセンサーをつくりました。実際に農家の方々に使ってもらっていますよ。こうした取り組みは、地域貢献にも繋がりますし、学生の自由な発想で課題解決のプロセスを学んでほしいという思いで、4~5年前から取り組み始めたものです。

-学生主体の取り組みなんですね。

そうですね。課題を見つけるところから学生主体で動いていますが、取り上げる課題の設定が難しい部分なんです。自分たちにはこれができるからやろうとか、この技術が使えるからやろうってなりがちなんですが、「誰かを喜ばせるためじゃなきゃダメ」ということを意識させて、サポートしています。実社会や企業が何を求めているのかをよく理解して取り組むことが、技術者として生きる経験になるんじゃないかと思っています。

教員の「教える」力の向上を目指して

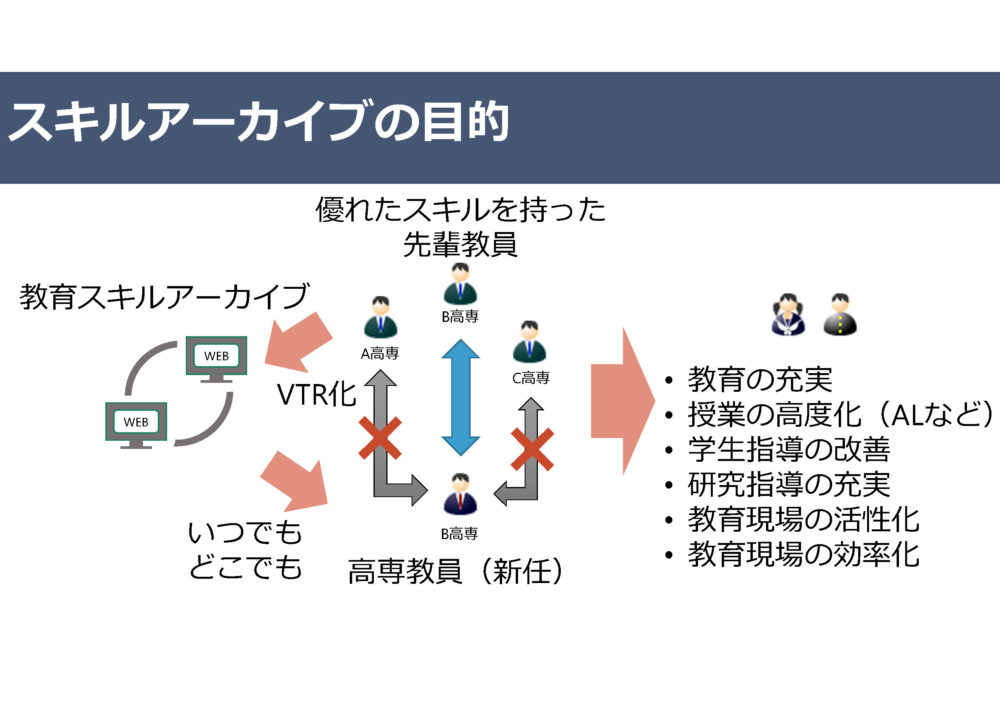

-ほかにも、教員の教育スキルのICT共有に関する研究もされているそうですね。

高専の教員というのは、教員免許が必要ないんです。大学の教員と同じく研究職になるので、必ずしも教員免許を必要としません。そうすると、研究はできていても、教員によって「教える」スキルに差が生まれます。その差を改善するために、文部科学省が推進する「FD活動(ファカルティ・ディベロップメント)」というものがあるんですが、これは教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組です。

これまでこのFD活動は、それぞれの高専任せで取り組まれてきました。ですが、知り合いの高専教員から、全国の高専には素晴らしい技術や教育スキルを持った教員がいるという話を聞き、学内研修や教育スキルのアンケート収集を行うなどで、教員の「先生」となってFD活動しようという取り組みに参加することにしました。具体的には各地の高専へインタビューに行き、教育スキルに関するティップスを集め、それをビデオに集約して、どの教員も見られるようWebページにアップするということを行っています。

2015年から始めたプロジェクトなんですが、200本くらいのビデオが集まっていますよ。また高専機構本部から初任者研修資料として使わせてほしいという要望もあります。さまざまな技術が共有できるとあって、新任の教員方には好評いただいていますね。

-今年は授業の仕方も変化が大きかったのではないですか。

COVID-19の影響で遠隔授業に初めて取り組む教員も多かったと思います。私は昨年、在外研究でアメリカのライス大学に1年間赴任していたのですが、その間に週2回ほど遠隔で高専の授業を行っていました。その経験が活きており、COVID-19による今回の遠隔授業もさまざまな工夫ができています。

手ごたえがあったのは、「反転授業」ですね。授業の前に、宿題として講義のビデオを出してまずそれを学んでもらい、授業では演習問題を解いてもらうというやり方で、通常だったら授業を受けて宿題で演習を解くというスタイルを逆転させる「反転授業」というものが、ずいぶん前から提唱されています。これを実践してみたところ、理解が深まるという学生が多かったですね。

今後は、遠隔授業でよかった部分を対面授業にどのように生かすかというFD活動も行っていきたいと思います。学生がいかに理解して、ストレスなく学んでくれるかということを常に意識して取り組んできたいですね。

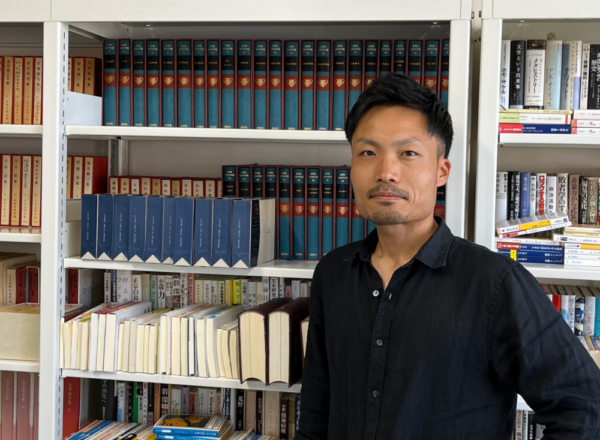

中村 基訓氏

Motonori Nakamura

- 旭川工業高等専門学校 システム制御情報工学科 准教授

2003年 北海道大学 工学研究科 電子情報工学専攻 博士課程 修了、同年 日本ガイシ株式会社 電力事業本部 NAS 事業部 入社

2005年 北海道大学に科目等履修生として戻り,高校(工業)の教員免許取得

2006年 北海道大学 創成科学共同研究機構 特任助教

2009年 旭川工業高等専門学校 システム制御情報工学科 助教、2012年 同 准教授

2019年 アメリカ ライス大学にて1年間の在外研究に従事

旭川工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- スイッチひとつでジャンボタニシ撃退⁉ 農家を救う高専のものづくり

- 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授

柳生 義人 氏

- 源流は高専時代!? 多様化するキャリア形成のあり方を、3者3様のスタイルから感じる

- DoubleVerify Japan セールスディレクター

小松 昇平 氏

キリンビール株式会社 流通営業本部 広域流通二支社 EC部

棚田 祥太 氏

総合コンサルティング企業 テクノロジー所属

中谷 美咲 氏

- 高専から東大、そして地球掘削で世界へ。反骨心を武器に、カーボンニュートラルの未来をつくる

- ENEOS Xplora株式会社 サステナブル事業推進部 新規事業開発グループ

大備 勝洋 氏

- 「チャレンジから始まる道」──韓国から日本へ、そして教育者としての歩み

- 沼津工業高等専門学校 電子制御工学科 教授

鄭 萬溶 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

-300x300.jpg)