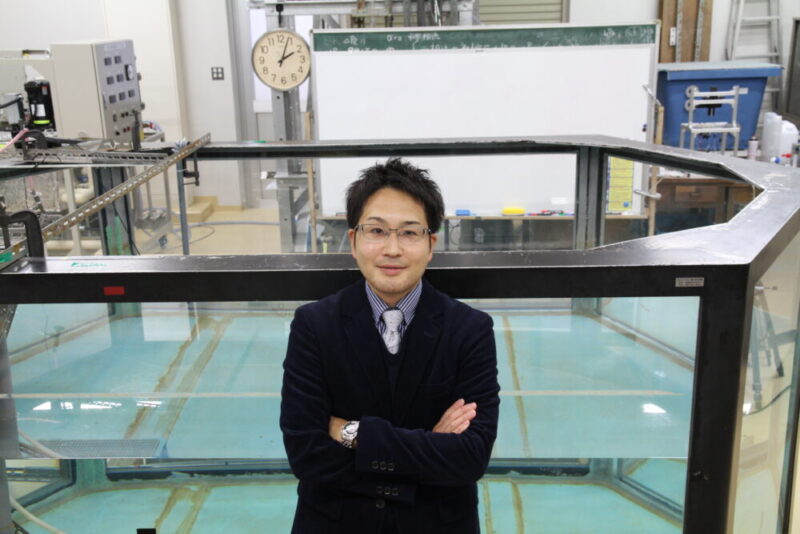

佐世保工業高等専門学校 機械工学科で准教授を務める松山史憲先生。学生時代は明確な将来の夢を持っていなかったそうですが、恩師との出会いによって、導かれるように研究者と指導者の二足のわらじを履くことになりました。そんな先生だからこそ学生に伝えたいこととは。

恩師との出会いが、今の研究につながっている

―現在の研究内容を教えてください。

マイクロバブルとプラズマを用いた水処理について研究しています。マイナスの電荷を帯びているマイクロバブルは、水中に漂うプラスの電荷を帯びた微細な異物に吸着して水質を浄化する作用があります。そして、プラズマには殺菌や消毒の効果があるんです。この2つをかけあわせ、付加価値のある仕組みを思案中です。

私たちは、浄化施設で排水された水を日常的に使っています。ところが災害が起きると浄化施設が機能しなくなってしまうことがあり、きれいな水を手に入れることが困難になります。そんなときに、各家庭あるいは建物に水を浄化できる装置があれば、多くの人が助かるはず。そんな社会課題を解決するために、私の研究が役立てられないかと常に考えています。

―なぜその研究をしようと思われたのですか。

私は地元の県立高校を卒業後、熊本大学の工学部知能生産システム工学科に進みました。やりたいことが明確にあったというわけではなく、理系が得意だったし大学には行っておこうという程度の気持ちだったのですが、たまたま選んだ研究室の先生が、マイクロバブルの発生装置を考案した方だったんです。

特許をとるための改良や応用に携わらせてもらう中で「マイクロバブルを使えば社会貢献ができるんだ!」と感動を覚え、もっと極めたいと思ったのが始まりですね。また、研究を通してさまざまな企業と出会う中で、研究内容がダイレクトに社会の役に立っていることを実感して、ますます興味がわきました。

これに限らず、すべての研究は、まだ誰も答えが出せていない事象を解明していくことに価値があると思っています。自分がこれまでの人生で身につけてきた知識と研究結果が結びつき「ここでつながるんだ」という発見ができるのも、面白いところでしょうね。

失敗を恐れず、チャレンジする精神を大切に

―大学を卒業後、高専の先生になろうと思ったのはなぜでしょうか。

実は私の父は工業高校の教師をしていて、日々忙しそうに働く姿を見ていたので、「指導者にだけは絶対にならない」と昔から決めていました(笑)。ところが就職活動が思ったようにうまくいかなかったんです。特に私が志望していた企業は人気がありすぎて、インターンシップにすら行けなくて……。

「どうしようか」と考えていたときに、マイクロバブルの魅力を教えてくださった恩師から「佐世保高専で教員を探しているらしいよ」と声をかけられたのがきっかけです。なるほど、そういう道もあるのかと思う一方で、「教員だけは……」と悩みながら両親にも相談したところ、「高専の先生なら研究もできるし、やりがいがあるんじゃないか」と背中を押され、挑戦してみようと思いました。

―実際に高専の先生になってみて、いかがですか。

良い意味で、先生と学生の距離感が近いと感じます。自分自身が学生だった頃は「先生」というだけで近寄りがたいイメージがありましたが、私の周りにいる学生は気さくに話しかけてくれますし、プライベートな相談をしてくれることもあります。教える立場としては、とても接しやすくて助かっていますね。

私自身、一緒に研究をすすめる際は「先生」「学生」の壁を取り払って、フラットな立場で対話するようにしています。

―学生と接する上で大切にしていることは何ですか。

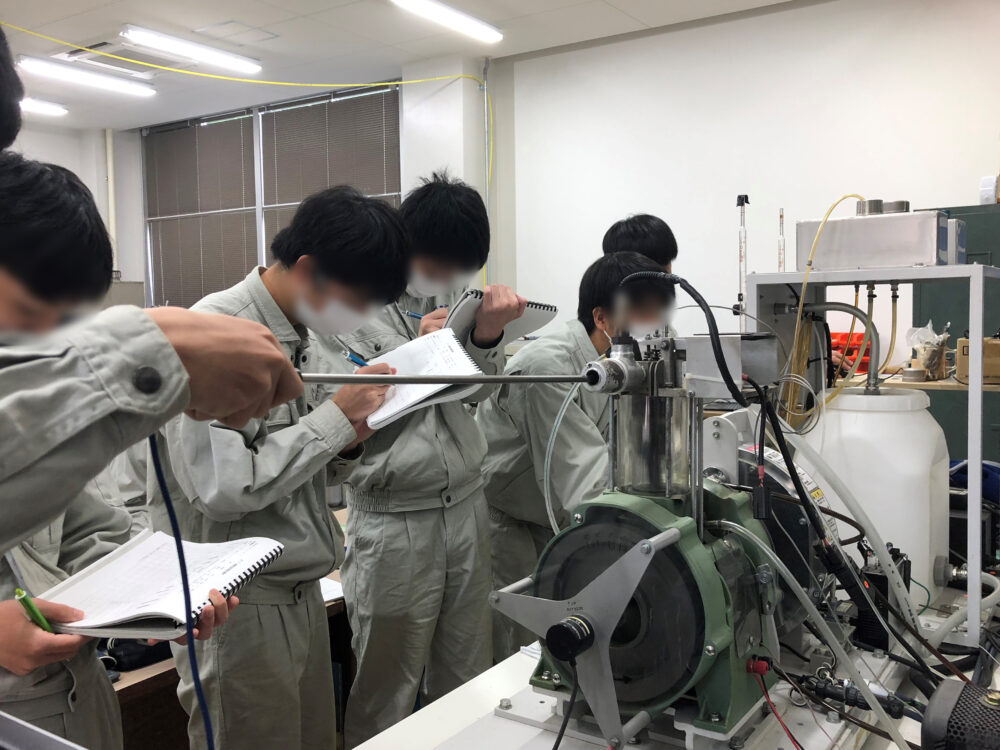

学生たちが主体となって研究を進められるように、あまり口を出さないことです。もちろん「明らかにおかしい」と思った場合には意見することもありますが、基本は思うようにやらせてみる。ときには失敗したり「なぜうまくいかないのか」と悩んだりするのも大切だと思うので、実験計画も自分たちで組ませるようにしています。

ところが、最近の学生は「間違えたくない」と思うあまり、答えを欲しがる傾向にあるんですよね。私は人に言えないような失敗もたくさんしてきて今があるので(笑)、学生たちにも恐れずにどんどんチャレンジしてほしいと思います。失敗しないほうが効率はいいかもしれませんが、失敗から学ぶこともたくさんあるはずですから。

たくさんの出会いと経験が、人生を切り拓いていく

―学生の進路についてはどうお考えですか。

私が教えている学生は、大学に進学するパターンと就職をするパターンと半々です。私自身は、大学に行ける環境にあるなら、ぜひそうしてほしいと考えています。高専は専門分野に特化しているから、どうしても同じ方向性を持つ学生が集まりがちなのに対し、大学には実に様々な人がいます。そうした人々と付き合う中で、自分の進路を見つめ直すのも良いと思うんです。

私自身、大学に入って恩師と出会うまでは、自分が具体的にどうなりたいか決まっていませんでした。でも、出会いによって道が見えてきたので、「自分の進路は絶対にこれしかない」と決めつけず、もっと広い世界を見てもらいたいなと思っています。

―先生はサッカー部の顧問も務めていらっしゃいますよね。

はい。もう10年以上になります。サッカーは小学4年生から始めて、大学でもサッカーサークルに入っていました。一時は社会人チームリーグにも参加していたくらい好きなのですが、指導となるとなかなか思うようにいかず、難しさを感じますね。最近はプレイヤーとしてはまったく体を動かせていないので、時間ができたらまた始めたいなと思っているところです。

サッカー部の顧問として学生に伝えているのは、「当たり前を、当たり前と思わない」ということです。試合ができるのは、相手や審判がいるから。道具をそろえて部活に打ち込めるのは、保護者がそうした環境をそろえてくれるから。それを「当然」と思わず、常に感謝・リスペクトをする心を持ってほしいと願っています。

―最後に、今後の展望を教えてください。

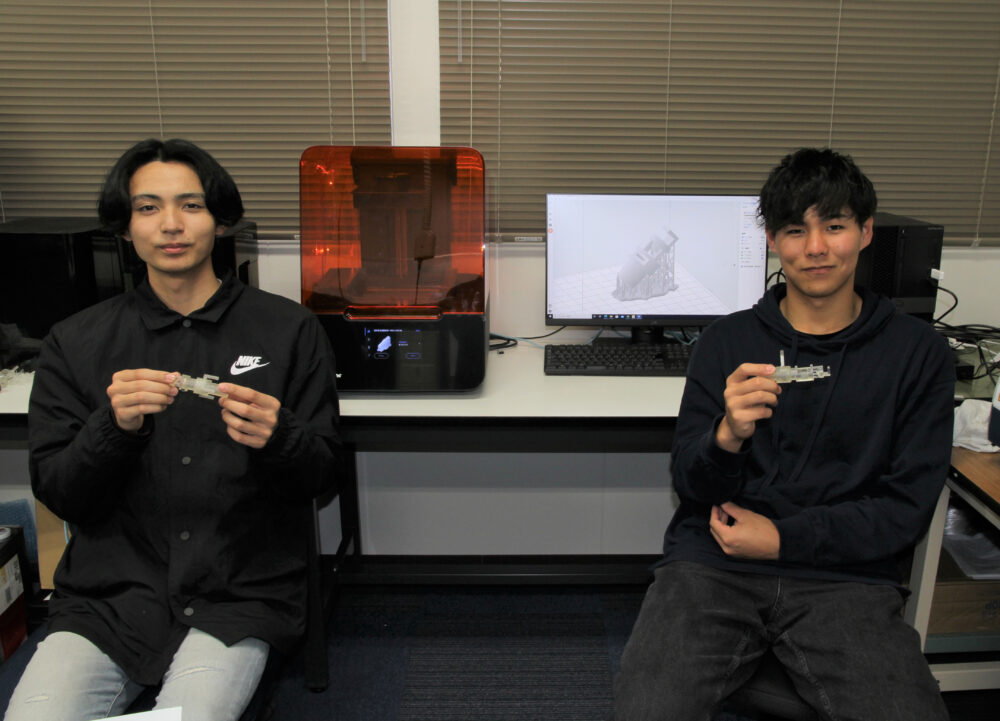

学生たちが一つでも多くのコンテストに参加できるよう、積極的に顔を出していきたいですね。人から教わる座学だけではなく、新しいことや、わからないことに対して自分の知識をフル活用してチャレンジする場があるのは非常にいいことだと思うんです。

ひとつの目標に向かって頑張ることや、大勢の人の前で自分の意見を発表する経験は、社会に出てから必ず役に立つはずです。実際にコンテストに参加した学生は、自信がついて顔つきが変わるんですよ。そうした経験をたくさん積んでいってほしいと思っています。

松山 史憲氏

Fuminori Matsuyama

- 佐世保工業高等専門学校 機械工学科 准教授

2000年 熊本県立熊本高等学校 卒業

2004年 熊本大学 工学部 知能生産システム工学科 卒業

2006年 熊本大学大学院 自然科学研究科 博士前期課程 機械システム専攻 修了

2006年 佐世保工業高等専門学校 機械工学科 助手

2009年 熊本大学大学院 自然科学研究科 博士後期課程 産業創造工学専攻 修了

2010年 佐世保工業高等専門学校 機械工学科 講師

2016年 佐世保工業高等専門学校 機械工学科 准教授 現職

佐世保工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 母校で社会実装に励む。地域の未来を見据え、本当に必要な支援ができるのは高専だからこそ

- 鳥羽商船高等専門学校 情報機械システム工学科 教授

江崎 修央 氏