佐世保高専 電子制御工学科で助教を務める傍ら、剣道部の顧問としても活躍されている松田朝陽先生。「学生時代は工学に情熱を持てなかった」と笑う松田先生は現在、工学の技術をフルに活用した「画像計測法」を研究中です。なぜ苦手分野を極めることになったのか、そこに至るまでの葛藤や道のりを伺いました。

昆虫博士になる夢を諦めた中学3年生

―幼い頃はどんなお子さんだったんでしょうか。

私の生まれは昆虫写真で有名なカメラマン・栗林慧さんの出身地でもある長崎県平戸市(旧北松浦郡)田平町です。「昆虫の里たびら」という道の駅があったり「たびら昆虫自然園」が身近にあったりしたことから、物心つく頃から虫が大好きでした。図鑑で覚えた虫を見つけては捕まえて観察して調べて……と、ずっと昆虫博士になりたいと思っていたんです。

ところが、中学3年生になっていざ自分の進路を考えたときに、「どうすれば昆虫の専門家になれるのか」「虫を極めた先に何があるのか」がイメージできないことに気づきました。「虫でご飯を食べていくのは難しそうだ」と悟った瞬間でしたね。

そんな中、通っていた塾のアルバイト講師が佐世保高専生で、文化祭に誘ってくださったんです。楽しそうにしている学生の方々を見て「高専に行ってみようかな」という気持ちが芽生えました。

―高専で「これがしたい!」というよりは、楽しそうな姿に惹かれたんですね。

そうです(笑)。昆虫ほどではないですが、ロボットやものづくりに興味があったというのも大きかったと思います。

ただ、そんなふわふわした想いで入学をしたので、正直に言うと5年間の中で工学を心から好きだと思えることはほとんどありませんでした。同級生たちは情熱をもって進学してきた人ばかりだったから、余計にギャップを感じていましたね。勉強は嫌いではなかったものの手応えはまったくなくて、実験をしていてもどこか「やらされている」感覚がありました。

―昆虫への熱意は続いていましたか。

それが、まったく(笑)。寮に入ったこともあり生活環境ががらりと変わって、それまで趣味にしていた読書からも遠ざかりました。寮では、週末になると友人と遊びに出かけたり、みんなで漫画を回し読みしたりするのが日課になっていました。なので、同級生は私が昆虫好きだったなんて知らないと思います。

ただ、小学生の頃からずっと続けている剣道からは離れられませんでしたね。考えていたことといえば、剣道だけだったかもしれません(笑)。

「工学×生物」をテーマにした研究との出会い

―卒業後は香川大学に編入されたんですよね。

はい。高専に入学する際に両親から「大学までは出ておいた方が良い」と言われていたこともあり、卒業後は大学へという考えは当初から漠然とありました。しかし、卒業後の進路を意識し始める4年生の頃に自分を見つめ直したとき、「やっぱり自分は生き物が好きだ」と改めて気づきました。

「これから生物に関することを学ぶことができないか」「あわよくばこれまで学んできた工学と生物が関連する分野を扱う大学はないか」と日々模索していたのを覚えています。結局そのときは明確な答えを見つけることができず、進路変更を考えたこともありました。

でも、せっかく工学を勉強してきたのに、ここで逃げ出していいのだろうかと自問自答する日々が続いて。もしかしたら大学で勉強をしたら何か変わるかもしれない、と知能機械システム工学科に進みました。

―現在の研究分野に出会ったのは、いつ頃だったんでしょうか。

大学3年の後期から研究室に配属されるのですが、各研究室の紹介のときに「動画像処理により、生き物の行動を計測して解析する」というテーマを扱っている研究室を見つけたんです。「まさに、自分が好きな生き物と、これまでに学んできた工学が交わるテーマだ!」と思い、研究室の門をたたきました。

実は高専生のときから、工学の中でも特にプログラミングは苦手分野で。だからこそ機械・制御分野に近い学科を選んだのに、動画像処理はプログラミングがメインなんです(笑)。散々迷いましたが、ようやく見つけ出した“自らやりたいこと”だったので腹を括りました。プログラムの理解には多くの時間を費やしましたが、しかし興味があるテーマだったので不思議と苦ではありませんでした。

―そこから母校に就職する道を選ばれたのはなぜですか。

大学進学を機に地元を離れてみて、それまで気づかなかった地元の良さ・居心地の良さを知りました。そこで、当初は地元の電力会社に就職するために電気系の勉強をしたのですが、まったくやる気が起きなかったんですよね。そのときに、“やっぱり好きなことを仕事にしないと意味がないんだ”と改めて実感しました。自分が好きなものは、やっぱり昆虫や生き物。それから、「人に教えること」も好きだなと気づきました。

小学1年生からずっと続けている剣道の道場では、中学生になった頃から教える立場につくことも増えていて、教え子が結果を出すとすごくうれしかったんです。

「地元で」「これまでの知識を活かし」「やりたい研究を継続し」「人に教える」、これらの条件を満たすのは、佐世保高専しかありませんでした。香川大学で修士課程へ進学する頃には、佐世保高専の教員になることを夢見ていました。

高専の教員になるためには、博士号の取得が必要となります。そこで、修士課程修了後は北海道大学大学院情報科学研究科に進学し、さらに生物を対象とした画像計測法の構築に関する研究に取り組みました。そして、博士課程3年生のときにご縁があり、博士課程修了後の2020年4月に佐世保高専電子制御工学科の助教として採用していただきました。

苦手分野の工学が、今ではすっかり興味の対象に

―現在はどのような研究をされていますか。

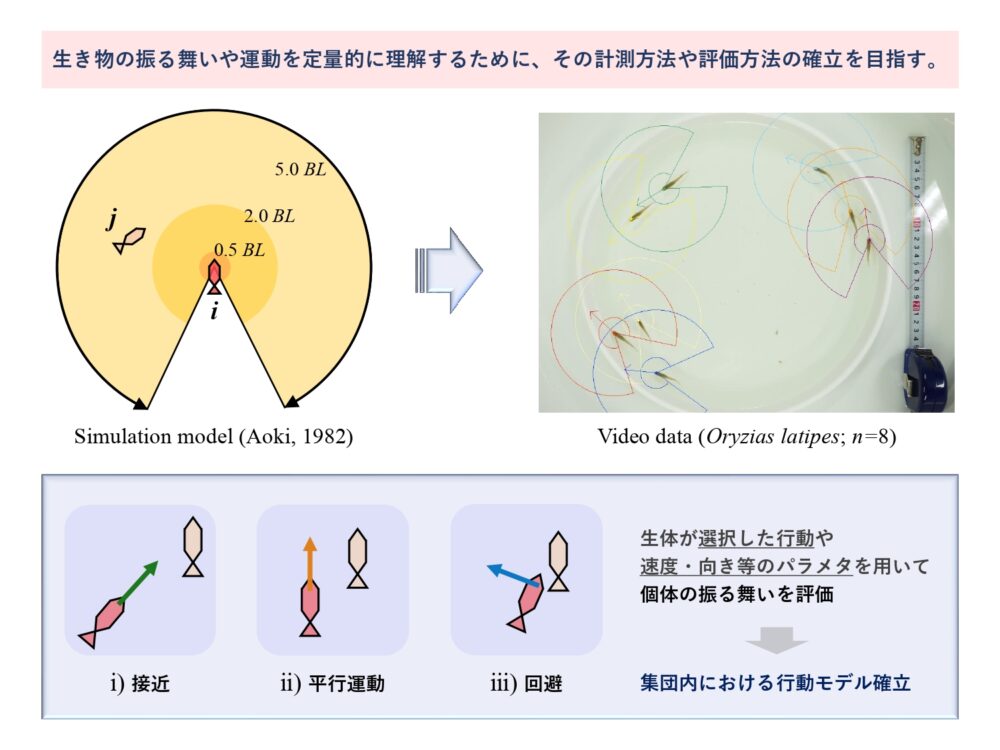

メインは「画像計測法」の確立です。生物学の分野では、まだ解明されていない生き物の行動の特性や原理がたくさんあります。ところが目視だとなかなか正確に計測できません。そこで生きてくるのが動画像計測の技術です。生き物の動きを撮影した動画像から対象が持つ特徴を理解し、それを利用した計測方法や評価方法を確立することを目指して日々学生たちと研究を続けています。

例えばメダカは群れを作って泳ぎますが、何匹の個体がどのくらいの間隔でどんな向きで泳いでいる様子を「群れ」と指すのかは、とても曖昧なんです。これを数値化して生物学・生態学分野の方々が解析できるような形にするのが私の目標です。

―こうした研究によってどんな成果が得られるのでしょうか。

ひと言で表すならば、これまでわからなかった生き物の実態が見えてくるというところでしょうか。例えば現在は、北海道大学と酪農学園大学と共同で「牛舎における乳牛の姿勢と行動パターンの判別方法」を構築中です。

この研究によってウシの一日の行動パターンが明らかになれば、畜産農家の方々の作業が効率化できます。近年、「工学」と「生物学」を掛け合わせた複合分野は世界中で注目が集まっているので、今後も学生たちとともに学会や論文を通して成果を示していきたいと考えています。

―苦手意識が強かった工学を仕事にしている今、工学に対するイメージは変わりましたか。

学生たちに責任をもって正しい知識が伝えられるように、赴任してから改めて専門科目の勉強をし直しました。“学生に分かりやすく教えるために理解する”という目的がはっきりしているので勉強が楽しく、「工学」に対して今までで一番面白さを感じているかもしれません。

現在は1年生の専門科目を3科目と2~4年生の工学実験実習を担当していますが、学生に自分の好きな分野や興味のあることを早期に見つけてほしいので、しっかりと理解が深められるよう、授業で使う資料作りも凝っているつもりです。

何事も自分が高専生の頃の経験を思い出しながら学生の立場に立ってみて、“どんな説明が分かりやすいか”を想像しながら授業をしています。「先生の教え方はわかりやすい」と言われたときが一番うれしいんですよ。

それから、学生たちには勉強以外でも思い出を作ってほしくて、常に楽しむことを考えるよう指導しています。また、とにかく写真をたくさん撮影して形に残すようにしています。学生たちが私が高専生の時よりも、より良い高専生活を送り、たくさんの思い出と共に巣立ってくれるよう、これからもサポートしていきたいですね。

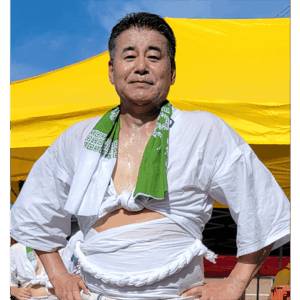

松田 朝陽氏

Asahi Matsuda

- 佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 助教

2013年 佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 卒業

2015年 香川大学 工学部 知能機械システム工学科 卒業

2017年 香川大学大学院 工学研究科 知能機械システム工学専攻 修了

2020年 北海道大学大学院 情報科学研究科 システム情報科学専攻 修了

2020年 佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 助教 現職

佐世保工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 光学デバイスの研究から大学発ベンチャーへ。研究と事業をつなぐ「橋渡し役」としての歩み

- 株式会社オプトプラス 代表取締役

小田 正昭 氏