おだやかな瀬戸内海に浮かぶ愛媛県・弓削島。弓削商船高等専門学校 情報工学科の准教授を務める峯脇さやか先生は、授業や研究以外に、女子寮の管理・運営においても学生をサポートされています。数学や物理が得意だったリケジョの先輩にインタビューしました。

情報工学の最前線を進み続けて

―情報工学には小さい頃から興味があったのですか?

私が小・中学生だった1990年代前半、世の中にパソコンが普及しはじめました。インターネットやICT技術が急速に発達し、「情報化社会」や「IT社会」といったキーワードがまさに最先端の時代です。高校以降は、数学や物理など理系の科目が得意になり、社会の新しい動きにも興味があったので、大学は情報工学の分野に進むことにしました。

一般的な大学では、1・2年次に「共通科目」として文系・理系を織り交ぜた総合的な科目を履修する必要があります。ところが、私が進学した九州工業大学では、めずらしく1年次から専門科目が多くカリキュラムに組み込まれていました。私は自分の興味のある分野だけを追求したいタイプだったので、専門カリキュラムの充実度が入学の決め手のひとつになりました。

小さい頃からピアノを習っていたこともあり、部活動は中高・大学とずっと吹奏楽部でした。中学ではクラリネットとオーボエ、高校からはファゴットを。大学でも吹奏楽部で演奏を続けましたね。

―先生のご研究について教えてください。

学生時代は「自然言語処理」という分野が専門でした。日常生活だと、パソコンの漢字変換や対話システム、Web上の辞書、今では当たり前になった「AIチャットボット」など、知能を持たない会話プログラムとして広く活用されています。

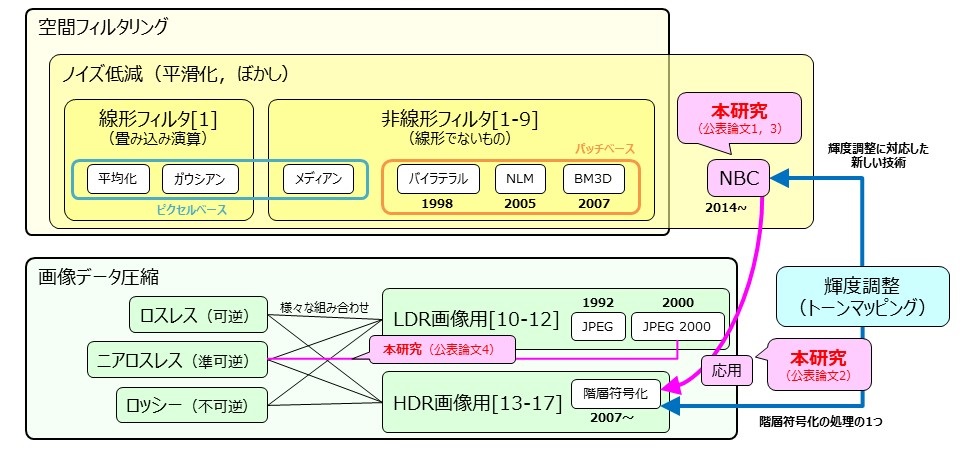

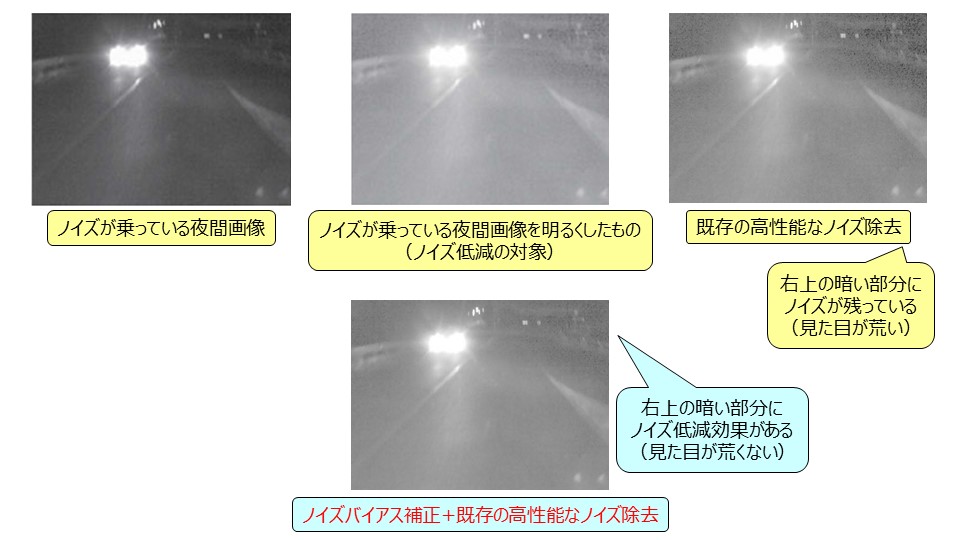

現在は、画像のノイズを除去して、よりきれいに見せる研究を進めています。スマホやカメラで夜に撮影すると、画像がざらざらと不鮮明になり、よく見えないことがありますよね。これは、輝度が調整されたことによってノイズが増幅しているのが原因なんです。

画像のノイズが増幅したままだと、例えば防犯カメラを設置しても、何が映っているのか判別できません。それでは困るので、画像が鮮明に見える方法を研究しています。

ノイズを取り除くためには、さまざまな方法があります。なかでも私が所属しているチームは、暗い画像を明るくする過程で施される「輝度調整(トーンマッピング)」機能を前提とした、ユニークなアプローチ法をとっています。輝度が補正される際のノイズの増幅量をシミュレーションし、その増幅をどれだけ差し引けば適切な画像になるかを調査研究しています。

弓削島でのリアルな生活環境に迫る

―学生たちの生活や、先生ご自身の暮らしはいかがですか?

海が近く自然いっぱいの環境なので、のびのびと過ごせます。学生たちは夏には大きな浮き輪を持って、みんなで海辺に出かけていますね。広島に向かうほうがアクセスしやすいので、私も広島県に住んでいます。通勤は車で1時間くらい。運転は好きなので楽しく通っています。ちなみに、私は長崎県の五島列島出身なので、島での学校生活は慣れたものです(笑)。

今年はコロナ禍の影響でオープンキャンパスを開催できませんでしたが、例年は実際に学校を訪れて入学を決める学生が多いようですね。専門性の高い学科ばかりなので、就職率が良いのもポイントです。特に、私が専門とする情報工学などのIT分野は需要が高いので、中小企業から大手まで幅広い業種・業界で重宝されます。

―休日は何をされていますか?

自宅で過ごすならプロ野球観戦ですね。温泉も好きなので、時間があれば車で出かけることもあります。近くだと広島・尾道の「養老温泉」がお気に入り(笑)。ラドン温泉で疲れがすっかり取れます。愛媛なら「奥道後」、関西だと「有馬温泉」、中国地方だと島根の「湯の川温泉」もおすすめです。

運転好きと言いましたが、車にこだわるタイプではないんですよ。マニュアル車に乗っている程度ですが、運転は好きで遠距離でもそれほど苦になりませんね。

一人で、みんなで「考える」ことを大切に

―女子寮の管理・運営のお仕事についても教えてください。

弓削高専には約88名収容の女子寮があります。女子学生や親御さんにとっては「安心」にもつながると思いますので、必要な場合は学生をまとめる幹部チームの相談にのったり、アドバイスをしたりして運営を手伝っています。最低限のサポートはしますが、基本的には「みんなで考える」ことを尊重します。

学生生活では、教師が指示を出すことが、ほとんどだと思いますが、社会に出たら自ら考えてチーム内で意見を出したり、上長の許可を得たりして物事を進めるケースがよくあります。寮の運営でそうした経験をしておけば、社会に出てもすぐに馴染めると思い、あえてそうしています。

―授業での指導の際に、気をつけているポイントはありますか?

ヒントは与えるけど答えは教えないこと。自分で調べる力を育みたいと考えています。私の授業ではアクティブラーニングを採用しており、グループ学習がメインです。成果に直接つながる働きをした学生以外にも、グループ内で貢献度の高い学生もきちんと評価するようにしています。

授業や研究指導でも、寮での生活指導でも、大切にしているのは「失敗してもいいから、まずは考えて自由にやってみる」ということ。もちろん事前のほうれんそう(報告・連絡・相談)は必須です。一人で完結すること、チームで協力することのバランスも、学生生活で学んでもらえたらと思っています。

学生たちはみんな行動力があり興味深いアイデアを持っています。自らの責任で自由に考えながら行動すると、次々にたくさん良いアイデアが出てくるものです。たとえ失敗しても、うまくいって成功しても、経験の積み重ねがきっと後の人生で、ためになると信じています。

峯脇 さやか氏

Sayaka Minewaki

- 弓削商船高等専門学校 情報工学科 准教授

1997年3月 長崎県立五島高等学校 卒業

1997年4月 九州工業大学 工学部

2001年4月 九州工業大学大学院 工学研究科 博士前期課程

2003年4月 九州工業大学大学院 情報工学研究科 博士後期課程 (2006年3月 単位取得退学)

2006年4月 弓削商船高等専門学校 情報工学科 助手

2007年4月 弓削商船高等専門学校 情報工学科 助教

2015年4月 弓削商船高等専門学校 情報工学科 講師

2016年4月 長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻 助教(高専・両技科大間教員交流制度により2年間赴任)

2018年4月 弓削商船高等専門学校 情報工学科 講師

2019年4月 現在弓削商船高等専門学校 情報工学科 准教授

2021年7月 論文博士(工学) 取得

弓削商船高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏