東工大をご卒業後、民間企業勤務を経て東工大に戻り30年間教壇に。その後、沼津高専に校長として赴任してこられた中村聡先生。「自調自考」の教育方針は、中高一貫校に通われていた6年間で養われたそう。企業や東工大時代のお話、沼津高専での取り組み、そして今後の展望を伺いました。

「酵素」に出会い、「酵素」にのめり込んだ学生時代

-小さい頃の夢は外科医だったんですね。

幼い頃からお医者さんを目指していて、「自分で開発した人工臓器や人工皮膚を自分の手で患者さんに施術する」のが夢でした。形成外科医に憧れていましたね。高校3年生のときに医学部を受験したのですが、全部落ちてしまって(笑)。浪人中に、「医療材料の勉強もいいな」と思い、2年目は医学部と東工大を受験し、東工大に受かりました。

東工大の化学工学科は、応用化学と化学工学の両方が勉強できる学科で、そこで「酵素」に出会い、「酵素」にどっぷりのめり込みました。

酵素って、「お腹に優しい」とかそういうイメージがあるでしょう?でも工学部ですから、私が勉強したのは「光エネルギーを使って水素を発生させる酵素」だったんです。当時最先端の研究で、本当に奥が深くて、大学院修士課程修了までの3年間、夢中で研究しました。

-そこから、企業にお勤めになられたんですね。

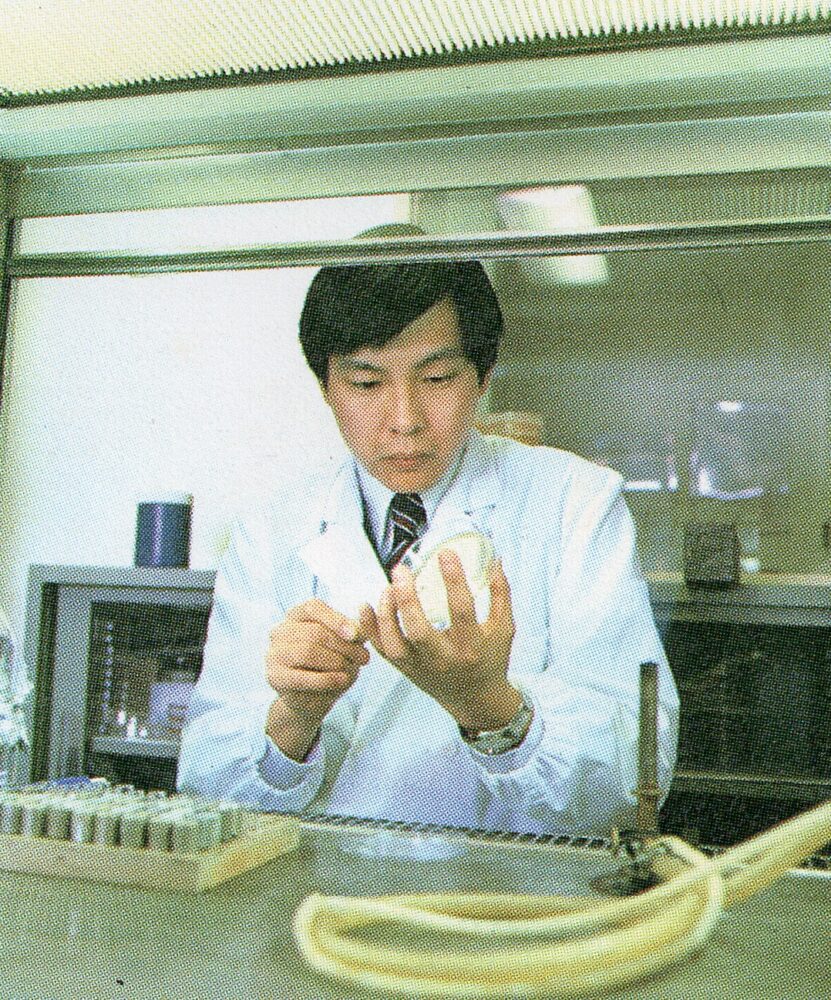

当時、指導教員をしてくださっていた教授の紹介で、帝人株式会社に入社しました。帝人は繊維メーカーになるのですが、私が見学に行った中央研究所では、薄膜材料や太陽電池の研究を行っていました。そこに酵素が使えるのではないかと思ったんですね。

入社後すぐに愛媛と広島の工場で研修を行い、研究所に戻ったあとは見学先とは別の部署に配属になりました。バイオテクノロジーがブームになっていた時期でしたので、「帝人でもバイオをやるぞ!」ということで、立ち上げメンバーに選ばれました。

立ち上げメンバーは3名だったんですが、知識も技術もなにもない状態ですから、それぞれ別の場所へ勉強として内地留学に行きました。私は東大農学部の受託研究員になり、そこで「分子生物学」をゼロから勉強しました。

2年間の勉強期間を経て会社に戻り、「抗体」の研究を始めたのですが、学問分野の違いに衝撃を受けましたね。大学では物理化学や触媒化学の分野で研究しており、これは数式やデータで結果や過程を表せるんですね。でも、就職して学んだ分子生物学の分野ですと、たとえば遺伝子クローニングの研究では「自分が世界で一番初めに」遺伝子が取れないと研究成果にならないんです。

「数式で表せることこそ学問だ」と思っていたんですが、分子生物学の研究で学んだことは、「数式で表せない学問がある」ということ。とても新鮮で、そこからさらに分子生物学研究にはまりましたね。

謎ばかり深まる「三角形の極限環境微生物」との出会い

-先生はその後、東工大で教えることになるんですね。

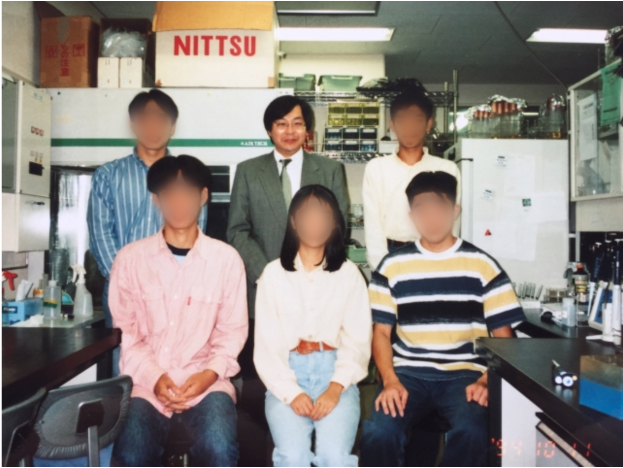

帝人時代は本当に好きなように研究させてもらって、後輩もどんどん入ってきて、勢いがあった時代でした。今、コロナウイルスの中和抗体の話題が出たりするでしょう。帝人で抗体の研究にずっと携わっていて、医薬品として形にはなりませんでしたが、基礎科学の発展には貢献できたと思っています。

もちろんずっと帝人で研究を続けることもできたんですが、当時、共同研究をしていた理化学研究所の先生が東工大にも研究室を持つことになり、その先生に「母校に戻らないか?」とお声がけいただいたことがきっかけで、転職を決意しました。

東工大では定年までずっと働いて、ありがたいことに名誉教授の称号までいただきました。生物工学・遺伝子工学・基礎生物学などを学生に教えてきましたが、きちんと分からないと意味がないですから(笑)、あとからノートを見れば理解ができるように、板書はストーリーを意識して書いていましたね。

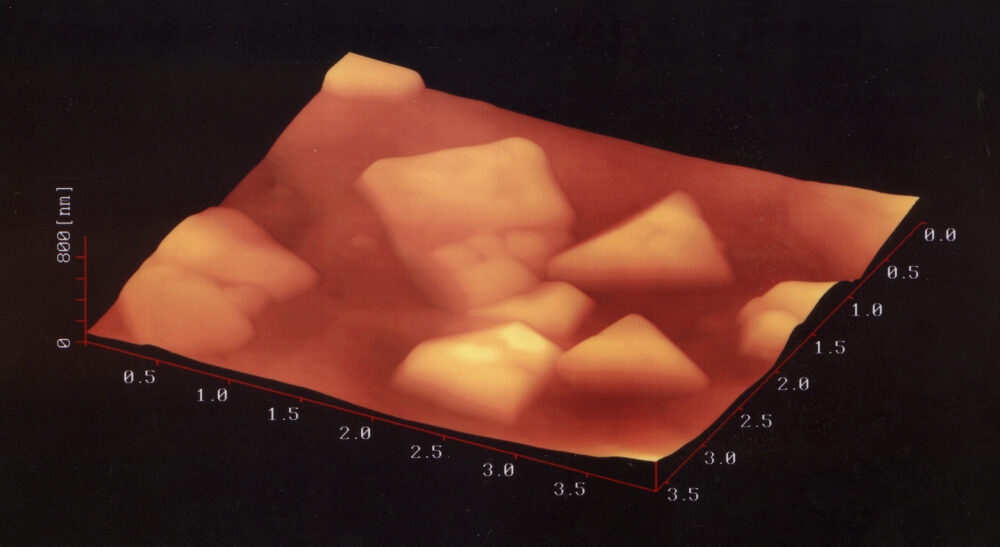

また、東工大では30年間、「極限環境微生物」の研究をしていました。その中には、三角形の形をした微生物もいました。この微生物を見つけたのは私を東工大に呼んでくださった当時の教授の先生なんですが、面白い形をしているんですね。「なぜ三角形の形をしているのか」を定年までに解き明かそうと頑張りましたが、かなわず、今は後輩が研究を引き継いでくれています。

実はこの三角形の微生物、「好塩菌」と呼ばれる種類になるのですが、石川県の能登半島の塩田の中で見つかったんです。細胞の中に塩をたくさん貯めている微生物で、飽和食塩水の中でも生きられるんですが、真水をかけると破裂して死んでしまう。何に役立つのか、今でも分かっていないんですね。

なんでも火星には塩水があるそうで、アメリカのNASAでは火星のテラフォーミングに好塩菌が使えるのではないかと考えているようです。もしかしたらこの三角形の微生物も火星で役に立つかもしれません。今は謎ばかりの微生物ですが、夢がありますよね(笑)。

「人がらのよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ」

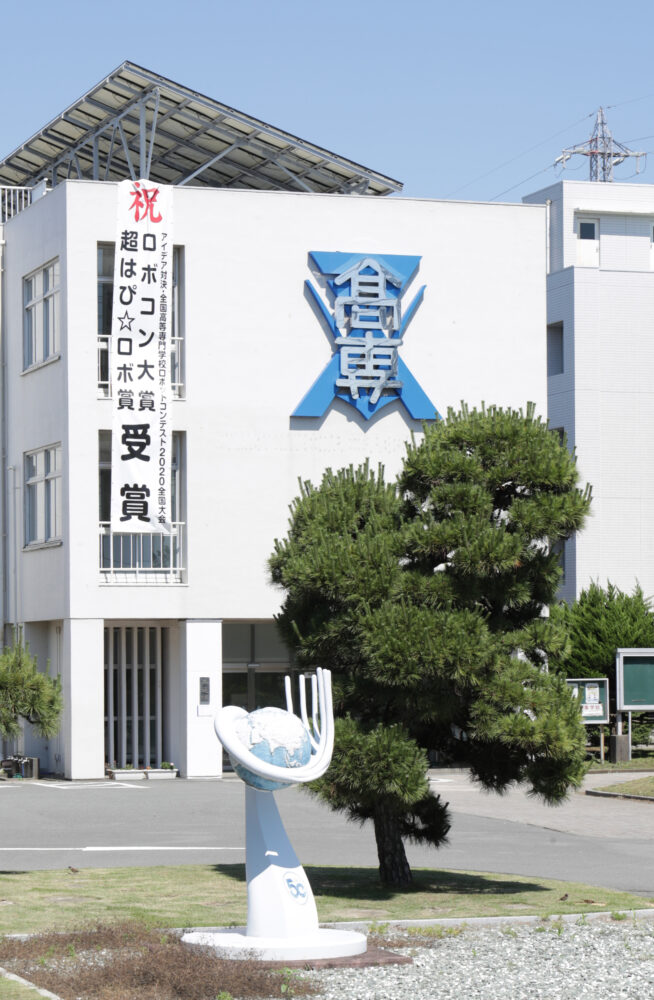

-その後、沼津高専に来られたんですね。

東工大の時に、研究室で高専からの編入生を多数受け入れていたこと、また、大学改革支援・学位授与機構の学位審査会審査委員として、高専専攻科修了生の学位審査業務に携わっており、高専生が優秀であることは認識していました。

数ある国立高専の中で沼津高専に赴任したのは偶然ですが、奇しくも学生時代の指導教員である恩師も、東工大を定年後に沼津高専第4代校長として勤務していたことから、ご縁を感じています。

沼津高専の教育理念は「人がらのよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ」です。教育理念に「人がらのよい」という言葉が入っていることは、非常に素晴らしいことだと思います。学生にはこの言葉の意味を考えてもらいたく、日々発信をしています。

また、沼津高専は静岡県東部地域にある唯一の高等教育機関です。学生や教職員にはそのプライドを持ってほしいと思っています。

私の教育方針のひとつとして「自ら調べ、自ら考える」の実践を進めています。これは、私が中高6年間で養われた精神です。卒業後に就職を選んでも、進学を選んでも、「自調自考」の力は必ず必要になってきます。高専時代からトレーニングをすることで、課題解決能力だけでなく問題発見能力も養われ、どの進路を選んでも通用する人材に育っていくと思います。

その実践として裾野市と包括協定締結と結び、「スソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ(SDCC)構想」の具現化に向けた学生の取り組みをしています。具体的には「社会と工学」という授業で、地域の課題にどう貢献できるか学生たちが話し合い、裾野市長や議員さんの前で発表会をするなど活動を広げています。

また、地元の沼津信用金庫が閉店した支店を「まちづくりプラットフォーム」としてリノベーションしたのをきっかけに、その一室を「沼津高専サテライトオフィス(N-com)」として貸し出していただきました。沼津市や沼津市民と沼津高専をつなぐ拠点として位置づけ、今後も「産官学金」の連携を図っていきます。

-先生の今後の展望を教えて下さい。

私は出身が中高一貫の学校だったので、高専の存在を知らなかったんですよね。現在、いくつかの県では県立高校のトップ校が中高一貫の流れを取る方向に傾きつつある中、小学生にもっと目を向けて、理系や高専の面白さを啓発する活動を広げなければならないと思っています。博士号を持っている先生から直接教えてもらえる環境なんて、なかなか無いですからね。

また新型コロナウイルス対策はしっかりとって、学生や保護者にもより安心していただける学校を目指しています。分散登校やオンライン授業など、できるところから取り組みを進めていますが、若い学生がずっと家に閉じこもっていることも、精神衛生上好ましくありません。

周囲のスタッフと意見交換をしながら、微生物の専門家の端くれとして、決して無理はせず、さりとて攻めるところは攻めて、ブレないように方向性は決めていきたいと思います。

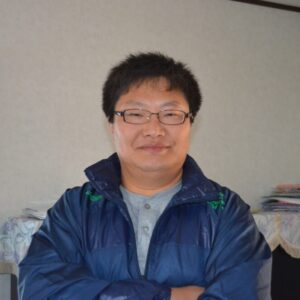

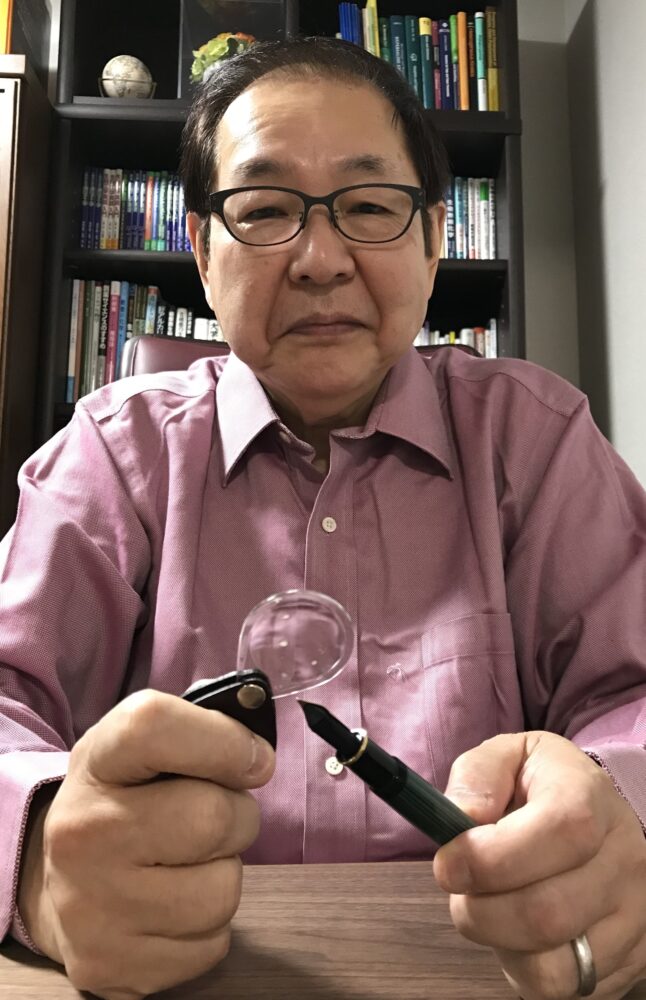

中村 聡氏

Satoshi Nakamura

- 沼津工業高等専門学校 校長

1973年 私立武蔵高等学校 卒業

1978年 東京工業大学 工学部 化学工学科 卒業

1980年 東京工業大学大学院 理工学研究科 化学工学専攻 修了

1980年 帝人株式会社 研究員

1981年〜1983年 東京大学 農学部 受託研究員

1989年 東京工業大学 工学博士(論文博士)

1990年 東京工業大学 助手

1993年 東京工業大学 助教授

2002年 東京工業大学 教授

2018年 東京工業大学 副学長

2020年 東京工業大学 名誉教授

2020年より現職

沼津工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

- 自信を持て! 好きなことを突き詰めた先に答えがある。“鋼橋一筋”の教員が語る研究への情熱

- 長野工業高等専門学校 工学科 都市デザイン系 准教授

奥山 雄介 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- ノンストップで挑戦を続けた先に成長がある。米海軍基地で働きながら、世界遺産を通した平和を発信

- 米海軍横須賀基地 艦船修理廠 品質保証室 物理分析課

御堂岡 隼 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

- プログラミング少年から高専教員へ。教育・研究・セキュリティの三本柱で、高専の未来を創る

- 長野工業高等専門学校 工学科 情報エレクトロニクス系 教授

伊藤 祥一 氏

- やりたいことをすぐに実行できる自分でいたい。高専で磨いた行動力で、デジタルマーケティングの道へ

- 滋賀大学 経済学部 企業経営学科 4年

松本 彩夏 氏

- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に

- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師

村田 光明 氏