ヘルスケアベンチャー「AuB株式会社」で取締役を務める冨士川凛太郎さんは、アスリートの腸内細菌研究を軸に、AI技術を活用した腸内環境の可視化プロダクトの実用化に取り組んでいます。そんな最先端の挑戦の根底には、熊本電波高専(現:熊本高専 熊本キャンパス)時代に培われた「実験的思考」があるそうです。今回は冨士川さんのこれまでの歩みを、インタビューを通して紐解きます。

3カ月で大学を休学し、海外へ

―高専に進学したきっかけを教えてください。

中学生の頃、映画に夢中になり、よくレンタルショップに通っていました。そこでたまたま手にとったのが「ターミネーター2」。未来からやって来た殺人サイボーグと人間たちの戦いを描く映画で、ストーリーはもとより映像技術に衝撃を受けました。

このときの感動がずっと胸にあり、高校受験を考えたときにはまず「ターミネーターのような映像をつくる人は、一体どんなことを勉強しているのだろうか」と考えるようになったのです。調べていく中で、熊本電波高専にたどり着きました。トランジスタラジオの製作キットに没頭するなど、とにかく何かをつくることが好きな子どもだった私は「ここだ!」とピンときました。

もともと、中学の勉強にやや飽きていたことも理由のひとつです。机に座って先生の話を聞くだけの授業スタイルに面白みが見出せず「このまま普通の高校に行っても難易度があがるだけで、結局は同じような勉強を3年間することになる」と、どこかでモヤモヤした思いを抱いていました。高専なら、5年間を通してもっと実践的な学びが得られると確信したのです。

―実際に高専に進学してみていかがでしたか。

思っていた以上に自由な校風で、私の性格には合っていました。自主性を重んじるため、勉強をするもしないも自分の責任。そして、やりたいことがあれば背中を押してもらえる環境でもありました。

定期テストの勉強は大変でしたが、テスト期間が終わるたびにクラスのメンバー全員で打ち上げをしたのは良い思い出です。むしろ、打ち上げがあったからこそ頑張れていたかもしれません(笑)

また、授業内容も自分が想像していた以上に面白いものが待っていました。4年生の頃、授業で簡単なパソコンを作成したときには「世の中に存在するものは、技術さえ磨けば自分の手で生み出せるんだ」ということを実感し、感動したのをよく覚えています。

―卒業後の進路はどのように決めましたか。

当初、卒業後は進学も就職もせず、ワーキングホリデービザでオーストラリアに行くつもりでした。自分の英語スキルを上げたい、海外で暮らしてみたいという夢が漠然とあったからです。高専在学中にアルバイトもして、費用もコツコツ貯めていました。

担任の先生はそんな無鉄砲な私を否定することなく受け入れ、その上で「ひとまず大学に進学して、休学した上で海外に行く選択肢もあるよ」と、豊橋技術科学大学への進学を提案してくれました。ありがたいことに、豊橋技科大にいた知人の先生に連絡までして、休学の仕組みも調べてくださったのです。最短で入学後3カ月目から休学ができるとわかり「それなら」と編入を決め、そして予定通り、夏を迎える頃に海外へと旅立ちました。

海外の一人旅で得られた研究の目標

―海外留学で、何か得られたものはありますか。

オーストラリアや東南アジアをバックパッカーとして巡る日々。最初の頃は見るものすべてが新しくて楽しかったのですが、1年も続けた頃には「自分は一体何をしているのだろう」と焦燥感に襲われるようになりました。その土地でつくられたものを見るたびに「これをつくるために頑張った人たちの成果を、自分はただ眺めているだけじゃないか」と情けなくなったのです。

「自分も何かをしなければ」と強く思ったのは、初めてカンボジアに足を踏み入れたときです。アンコールワットの壮大な遺跡のすぐそばには、物乞いをする子どもたちが大勢いました。一方で、タイとカンボジアを結ぶ道路や橋が日本企業によって整備されていることも記されていました。そうした現実と支援の姿を同時に目の当たりにし、私も社会にもっと深く関わりたいと考えるようになりました。世の中を変えるためには科学技術を究める必要があると感じ、帰国後は国際的な研究活動に力を入れている研究室を選びました。

大学では磁気光学やナノテクに関する研究に取り組みました。博士論文のタイトルは「人為的ナノスケール構造を導入した磁気光学体に関する研究」です。企業や海外の大学との共同研究も盛んで、国内外問わずさまざまなバックグラウンドを持つ方々とプロジェクトを進行させる経験ができたことは、本当に良かったと思っています。

しかし、研究をすればするほど、これを世の中に出して実用化にこぎつけるまでは非常に遠い道のりがあると感じるようになりました。そこで、博士課程修了後は大学には残らず企業に就職することにしました。

―その結果、大学院卒業後は日立製作所に就職したそうですね。

はい。大学で研究に打ち込むうちに、「研究も楽しいけど、それよりも研究成果をビジネスに繋げるところをやりたい」と感じるようになりました。

そこで日立製作所に就職し、研究資産の事業化やシステム開発に取り組むコンサル的な部署で働きました。その後、日立製作所は3年で退職し、知人が経営する小さな経営コンサルの会社に転職しました。現在まで、モバイルアプリの開発をする会社など、IT企業やベンチャーの新規事業の立ち上げのサポートをしています。

そして、そのサポート先の1つとして関わり始めたのが、現在取締役として参画している「AuB株式会社」です。

―「AuB株式会社」の事業について教えてください。

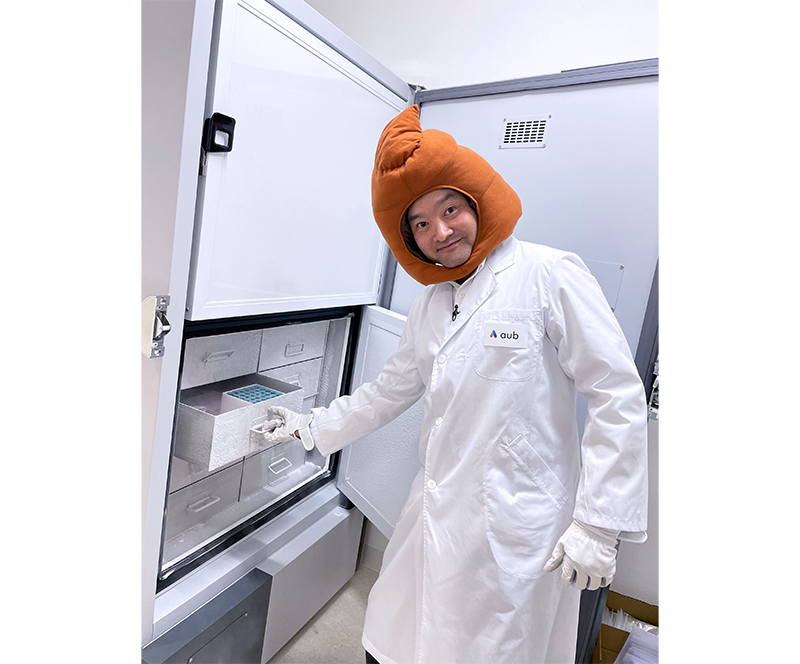

「AuB株式会社」は、元サッカー日本代表選手の鈴木啓太が創業した、腸内細菌に関するベンチャー企業です。アスリートの腸内環境研究を軸に、科学的根拠に基づいた腸活商品(検査キットや食品・飲料など)を開発・販売しています。

元プロスポーツ選手の事業家は珍しくはありませんが、名前だけを貸している場合や、出資だけしているだけという場合も少なくないです。ところが、鈴木は自分が会社の中心に立ち、資金調達や人事評価やマーケティング戦略などにも関わり、本当の社長業をしています。

そもそも、創業のきっかけが「サッカー界をもっと良くするためには、スポンサー企業とチームの関わり方が非常に重要。そのために、監督やコーチではなく事業家になりたい。」というものでした。「会社を上場させたい」「夢を叶えたい」といった目標を公言する起業家が多いですが、鈴木は自分が育ったサッカー業界のために会社を成長させたいと考えていたんです。事業内容がおもしろいのはもちろん、そのまっすぐな人柄に惹かれ、協力したいと思い、2017年から取締役を務めています。

―AuBが現在、最も力を入れていることは何ですか。

京セラと共に、便の臭いを計測して健康をチェックできるセンサーの開発に取り組んでいます。感知した臭いをもとにAI技術が腸内フローラの傾向を予測し、個々人の体質に合った健康改善の提案をすることまでは実現できています。現在は実証実験の段階にあり、できるだけ早い事業化を目標にしています。

腸内細菌は人によって違うのですが、それを調べるには時間もお金もかかってしまうんです。しかし、腸の状態は毎日見ることが大切。一人ひとりが自分の腸内細菌に気をつけた生活を心がけるようになれば、きっと健康寿命も伸びるのではないかと考えています。私自身、AuBに参画してからというもの健康を意識するようになり、10kgのダイエットに成功しました。こうした経験を多くの人に広め、健康になる楽しさを実感してほしいと願っています。

何より、腸内細菌は純粋に研究が楽しいんです。まさにここ10年近くで少しずつ論文が増え始めている、発展途上の分野。決まった定説がないからこそ、追究することに面白みを感じます。

高専で養われた常識にとらわれない思考

―これまでのキャリアのなかで、高専生で良かったと感じることはありますか。

常識にとらわれない思考を養えたことでしょうか。「世の中ではこう言われているのだから」と、固定概念にとらわれることが私はあまり無い方です。「本当にそうなのだろうか」と疑いの目を持ち、例えば10個の選択肢が考えられるならすべて実験をした上で、客観的な事実に基づいて判断します。調査して、仮説を立て、実験して、結果を観察し、実験を改善する、というプロセスは、研究活動だけでなく新商品を販売するときなどビジネスシーンでも必ず必要になります。

こうした思考のベースは、高専で数多くの実験を経験してきたからこそ身についたのだと思っています。高専に通っている学生の皆さんには、その感覚を社会に出てからも忘れないでいてほしいですね。

―最後に、高専生にメッセージをお願いします。

生成AIの登場によって、私たちの生活環境や仕事環境は大変革が起ころうとしています。これまでの常識が通じないことも出てきて、働き方も変わってきています。私が高専生だった頃は半導体産業は就職先としてそれほど人気がなく、今ほど成長市場になるとは誰も思っていませんでした。一方、その半導体需要を牽引しているAIによって、衰退してきている業界も沢山あります。

不確定要素が多くなってきている現代では、目の前で起きていることを客観的に観察し、常識ではなく「事実」に基づいて判断することがより必要になってくるでしょう。その意味では「とにかく手を動かしながら考える」ことに慣れている高専生にとってチャンスです。ぜひ、自分で実験してその結果を元に検証と改善を繰り返すスタイルは今後も大切にしてください。

また、世の中の人がどんな仕事をしているのかを今のうちから見ておくことも重要です。ベンチャー企業のピッチイベントやオンラインイベント、インターンやアルバイトなど、できるだけたくさんの人に会い、対人スキルを磨いて世界を広げる準備をしておきましょう。

冨士川 凛太郎氏

Rintaro Fujikawa

- AuB株式会社 取締役

2001年3月 熊本電波工業高等専門学校 電子工学科 卒業

2004年3月 豊橋技術科学大学 電気・電子工学課程 卒業

2006年3月 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 電気・電子工学専攻 博士前期課程 修了

2008年3月 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 電気・電子工学専攻 博士後期課程 修了

2009年4月 日立製作所

2012年6月 合同会社simpleA

2016年6月 AuB株式会社

2017年4月より現職

熊本高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏