中学生時代、ゲーム「Minecraft」に夢中になり、Javaを通じてプログラミングの面白さに出会ったという舞鶴高専出身の渡邉紘矢さん。当時の担任からのひと言をきっかけに、高専という選択肢を知り、ものづくりの世界へと踏み出しました。現在はピクシブ株式会社でエンジニアとして活躍されている渡邉さんに、その歩みと高専生へのメッセージを伺いました。

MinecraftとJavaが導いた、高専という選択

―もともとは工業高校への進学を考えていらっしゃったそうですが、高専という進路に変えたきっかけを教えてください。

プログラミングに興味があり、そういった進路がいいんじゃないかとは漠然と考えていました。中学生だった当時はMinecraftでよく遊んでいたんですが、その拡張機能(MOD)を使えば自分でも機能を追加できると知って、「こんなことまでできるんだ」と驚きました。そこからJavaにも触れるようになり、自然とコードを書く面白さにも目覚めた感じです。

振り返ると、家庭の環境も大きかったですね。両親はプログラマーではありませんが、仕事の都合上、ある程度の知識は持っていました。プログラミングをしたいと親に相談したらAndroidアプリ開発の本を渡されて、スライドショーアプリを試しにつくってみたこともあります。その際、Javaという共通言語がMinecraftでもAndroidでも使えると知って、学ぶモチベーションにもつながりました。

そんな折に、担任の先生から「高専という選択肢もあるよ」と紹介されて、実際にオープンキャンパスに行ってみたんです。

会場では、足で踏むと光る装置を見た記憶があります。展示物に触れたときの「技術でこんな面白いものがつくれるんだ」という感動もさることながら、それを嬉しそうに説明してくれた在校生の姿に強く惹かれました。「ここに入れば、自分もこういうことができるようになるかもしれない」と思えたことが、最終的に高専を選ぶ大きな決め手になりました。

―実際に高専に入ってからは、どんなことを学び、どんな体験をされたのでしょうか。

想像していた通り、プログラミング以外にも電気や電子、ネットワークの知識など、幅広い分野を学べる環境でした。実習や実験という「手を動かしながら理解を深めるスタイル」が自分には合っていて、特にレポートの作成を通して論理的にまとめる力や説明力も鍛えられたと感じています。

ある実験では、厳しい先生の授業で数年ぶりに一発でレポートを通した学生になったと言われました。それがきっかけで「文章を書くことって楽しいかも」と思うようになりました。後にその感覚は、業務でのドキュメント作成にもつながっています。

また、外部講師の方によるUnity講習会にも参加しました。ゲーム開発に関心があったので、自分でゲームをつくる体験ができたのはとても面白かったです。情報系の授業だけでなく、電気・電子・制御系の実技もあったことで、「何かを動かすためにコードを書く」という実感が伴っていったことも、高専ならではだと思います。

課外活動にも積極的に取り組みました。オムロン製のPLC(Programmable Logic Controller)を使った制御コンテストでは、機材を借りて実際に動かしながら、課題解決に向けたプログラムを組む体験ができました。これは部活動ではなく、興味のある学生を募って結成されたチームでの活動だったのですが、その柔軟な参加形式も高専らしいなと思いました。

―高専生活で特に印象に残っているエピソードはありますか。

高専プログラミングコンテストは本当に思い出深いですね。企画の段階から関わって、チームでアイデアを出し合い、プロトタイプをつくり、地域の方々に触ってもらい、フィードバックを受け、改良していく——そういうサイクルがとても刺激的でした。発表の直前まで手を加えて、「どうすれば伝わるか」を練り上げていく中で、技術力だけでなくプレゼンテーション力も重要だと実感しました。

当時は「まず動くものをつくる」ことに集中していたので、実装の中身や構造についての評価があるという認識は薄かったですね。あとになって「コードの読みやすさや構造も評価対象になる」と知り、もっと設計やリファクタリングに時間をかけるべきだったなと痛感しました。実際、評価コメントで「この部分の設計がよくできている」といった技術的な観点のフィードバックを受けたことがあり、「ただ動けばいい」から「どうつくるか」が重要だと強く学んだ瞬間でもありました。

この経験から、目の前の課題を解くだけでなく、他人にとっても理解しやすい・メンテナンスしやすいコードを書く意識が芽生え、今の仕事にもつながる考え方として根付いています。いわゆる「強い人」はそういう部分まで丁寧にやっているんだと、他高専の学生との交流で実感しました。

―卒業後、京都工芸繊維大学へ編入されたきっかけを教えてください。

高専の中ではある程度やってきたつもりだったのですが、プロコンに出たことで、自分の実力はまだまだだと痛感しました。他の高専生のレベルが本当に高くて、「このまま同じタイミングで社会に出ていいのか?」と不安になったことが、編入を決意した一番の理由です。

専攻選びでは高専時代からの関心そのままに情報系を選びましたが、進学先ではAIや機械学習、コンパイラといった高専では扱いきれなかった専門的な内容を体系的に学ぶことができ、とても刺激的でした。

また、情報系のサークルに入り、CTF(セキュリティ競技)やISUCON(Web高速化コンテスト)といったコンテストにも挑戦しました。どちらも初めての分野でしたが、仲間と一緒にワイワイ取り組めたのが楽しかったです。

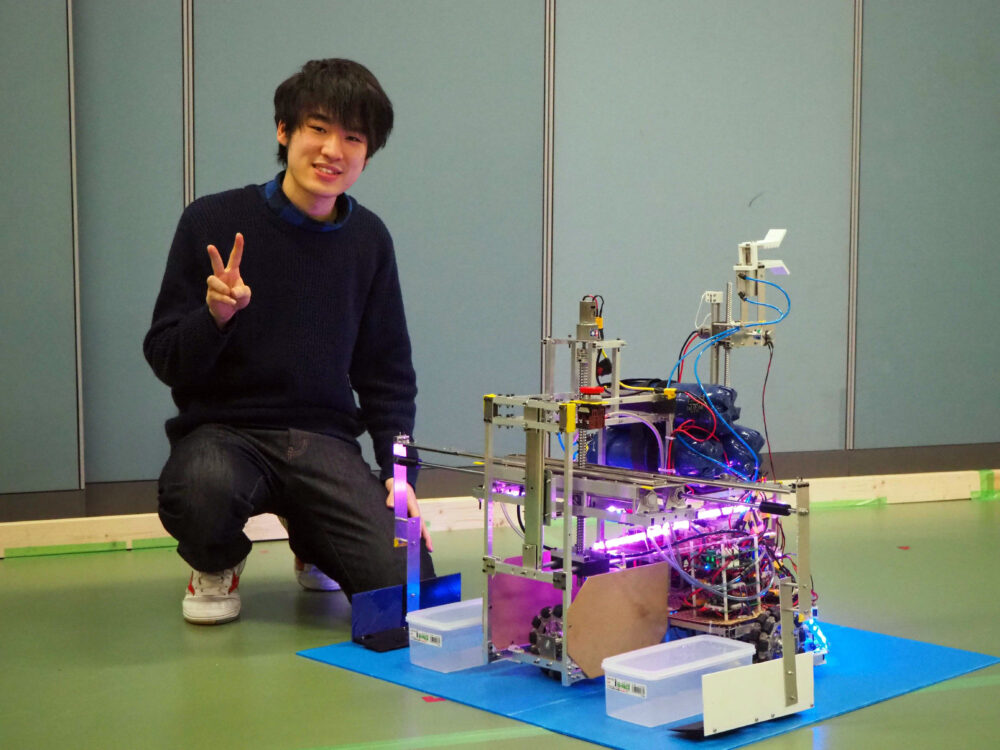

それから、高専では機会がなかったロボコンにも参加しました。以前から「どうやってあんなものをつくっているんだろう」と興味があったので、1年生と一緒に実際にロボットを動かして大会に出ることができ、念願が叶ったような気持ちでした。

―大学でのご研究について教えてください。

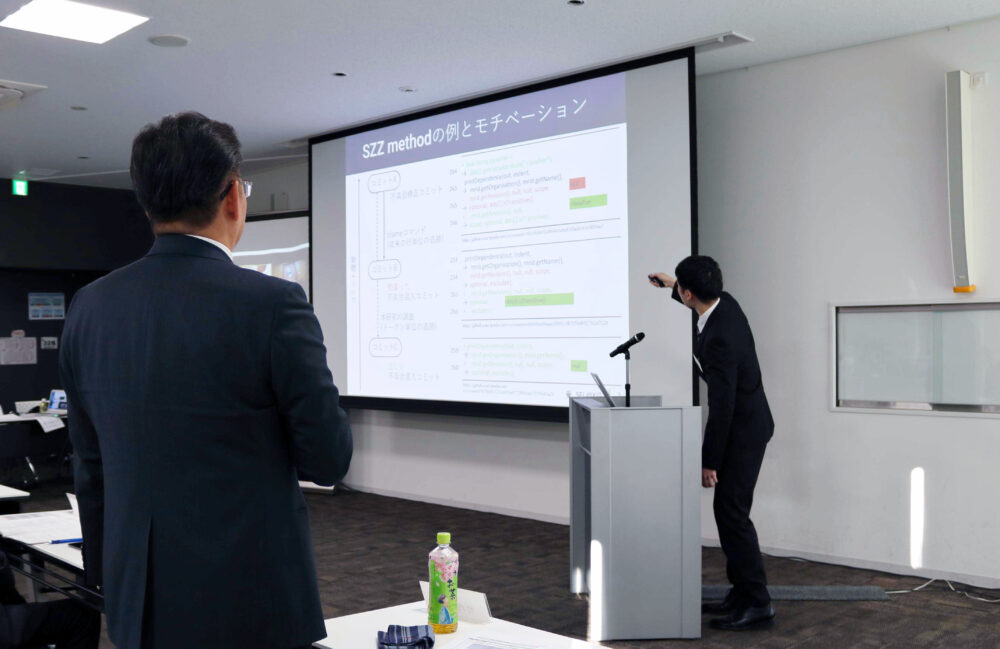

「ソースコードのコメント」に注目した研究を行いました。開発者がコードに書くコメントの中には、「ここにprintfがあるとなぜか動く」や、「この行を削除するとなぜか動かなくなる」といったものが結構あって、これを「不確かさ」と定義しました。そういったコメントが多いコードは、品質が低くなる傾向があるのでは? という仮説を立て、GitHub上のコードを使って実際に調査しました。

大学院では、「不具合がどのタイミングでコードに混入したのか」を特定する手法の研究をしました。Gitの履歴を追って、バグ修正とその原因となったコミットのペアを自動的に見つけるのですが、これがなかなか難しくて……修正と混入が一対一ではないことも多く、粒度(どの範囲で変更を比較するか)によって結果が大きく変わることを実証しました。実務にも通じるテーマだったので、非常に面白かったです。

「好き」と「技術」が重なる場所で働くよろこび

―現在はピクシブにお勤めとのことですが、入社の経緯を教えてください。

大学院1年の夏に、ピクシブのインターンに参加したことがきっかけです。それまでは「pixivの運営をしている会社」くらいの認識で、正直なところ「一つのサービスをずっと保守している会社なんだろうな」というイメージでした。

でも、実際に参加してみると、その印象はいい意味で裏切られたんです。運営中のサービスだけでなく、新しい機能の開発やプロダクト展開にとても積極的で、「やりたいことがまだまだある会社なんだ」ということがわかり、一気に興味を惹かれました。

特に印象に残っているのは、インターン中の技術面談や交流会で、社員の方が目を輝かせながら「最近、こういう機能をつくっているんだ」と話してくれたことです。自分もこの環境に飛び込んでみたいと思いました。また、仕事が終わった後には好きなアニメの上映会を開いたり、ライブ配信を一緒に視聴したりするような文化もあって、ものづくりと同じくらい「好き」という感情を大切にしている雰囲気がありましたね。

また、ピクシブという会社が、単にサービスを動かすだけでなく「創作を支えること」に本気で向き合っているのを肌で感じられたことも大きかったです。インターンのテーマ自体はインフラ寄りだったのですが、開発フローの裏側にある工夫や課題意識を共有してもらえたことで、エンジニアとしてやるべきことの幅広さや深さを実感できました。

この環境で働けたら、自分ももっと面白いものをつくれるようになれるかもしれない——そんな前向きな気持ちになれたことが、入社の決め手でした。

―現在の業務について、差し支えない範囲で教えていただけますか。

pixivのバックエンド開発がメインで、PHPを書くことが多いです。サービスの中核となる機能に関わる変更も担当することがあるのですが、そうした機能がリリースされると、すぐにユーザーから反応が返ってくるんです。数値としてリアルタイムで動きを確認できることはやりがいでもありますが、それと同時に「間違えられない」というプレッシャーも感じます。pixivは多くの人が毎日利用するサービスなので、その影響の大きさを常に意識しながら開発にあたっています。

―今後の目標について教えてください。

まずは、自分の「強み」と言える分野をしっかり持ちたいです。今はバックエンドを中心にしつつも、フロントエンドやデータ分析、イベント運営など本当にさまざまな領域に関わらせてもらっていて、おかげで視野が広がった1年だったと思います。その経験を生かして、今後は「ここは自分に任せてほしい」と言えるような、技術的な柱を一つ立てたいですね。特に、バックエンドやデータベースの設計といった基盤的な部分は、今後さらに深めていきたいと考えています。

また、後輩が増える中で、自分が教える側になる場面も増えてくると思います。これまでは与えられたことを吸収していく側でしたが、今後は「どう教えるか」「どう支えるか」といった視点も大事になってくるはずです。ただ単に技術を伝えるだけではなく、「なぜそうするのか?」を共有できるような先輩になりたいですね。そのためにも、自分自身の理解度や経験値をもっと積み上げていく必要があると感じています。

―高専生にメッセージをお願いします。

高専には、本当にいろいろな「チャレンジできる環境」がありますが、それを使いこなせるかは自分次第です。

私自身、最初は自分の殻にこもりがちで、周囲がどんなことをしているのかあまり意識していませんでした。でも、ちょっと一歩踏み出して、隣の人がしていることに興味を持ったり、先生に「これやってみたいです」と声をかけてみたりすることで、大きく世界が広がりました。気がついたら、そういうチャレンジが自分の進路やキャリアにまでつながっていたんです。

言われたことだけをやるのではなくて、その中に「自分の工夫」や「こだわり」を入れてみてください。ちょっとした改善や、誰かが気づかなかった視点でもいい。それがものづくりの面白さだと思いますし、完成したものは、きっと将来自分だけの武器になります。

高専の5年間は、長いようであっという間です。その中で「これは自分がやった」と胸を張って言えるものを、ぜひ一つでも多くつくってみてください。遠慮せず、どんどんアピールしていってほしいです。皆さんがこれからどんなものを生み出すのかを、とても楽しみにしていますし、心から応援しています!

渡邉 紘矢氏

Hiroya Watanabe

- ピクシブ株式会社 Pixiv Division Pixiv Section 開発Unit

2020年3月 舞鶴工業高等専門学校 電気情報工学科 卒業

2022年3月 京都工芸繊維大学 工芸科学部 設計工学域 情報工学課程 卒業

2024年3月 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 設計工学域 情報工学専攻 博士前期課程 修了

2024年4月より現職

舞鶴工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

-300x300.jpg)